目次

はじめに

近年、相続トラブルを未然に防ぐために「遺言書」を準備する方が増えています。

中でも注目されているのが、遺言書に添付する「財産目録」です。

財産目録とは、どんな財産がどこに、どれだけあるのかを明記したリストのことです。

書き方は法律で細かく決まっているわけではなく、自由度が高い反面、「何を書けばいいのか」「どう書けば伝わるのか」が分かりづらいという声が多くあります。

たとえば、こんな不安を感じていませんか?

- 不動産や預金をどう書けばいいのか分からない

- パソコンで作ってもいいって聞いたけど本当?

- 書き方を間違えたら遺言が無効になるって本当?

- 自分で書いても大丈夫?行政書士に頼むべき?

この記事では、そうした疑問をすべて解消できるように、

- 財産目録の基本知識

- 書き方のポイント

- 財産の種類別・記載例

- 雛形テンプレート

- 行政書士からの実務的アドバイス

…といった内容を、実際に使える実例・雛形とともに解説していきます。

相続の安心は、きちんとした「財産目録」作成からです。

この記事が、あなたやご家族の未来を守るきっかけになれば幸いです。

財産目録とは?

財産目録は「財産の一覧表」

財産目録とは、遺言書に添付される「財産のリスト」です。

言い換えれば、「誰にどの財産を相続させるのか」を明確に伝えるための道しるべのようなものです。遺言書が「財産をどう分けるか」を書くものなら、財産目録は「どんな財産があるか」を整理する補助資料です。

たとえば、不動産・預貯金・株式・車・貴金属など、相続の対象となる財産を漏れなく・正確に・わかりやすく書くことが求められます。

財産目録は「自筆でなくてもOK」

ここで重要なポイントがあります。

自筆証書遺言はすべて手書きでなければならない、と思っていませんか?

実は、2020年の法改正により、財産目録だけはパソコンやExcelなどで作成することが可能になりました。

コピーや印刷したものでもOKです。

ただし、以下の条件を満たす必要があります。

- 財産目録の各ページに署名と押印をすること

- 遺言書本体とは別の資料として保管すること

この法改正により、視認性・正確性の高い財産目録を手軽に作れるようになったのです。

財産目録があることで起きる「大きな違い」

財産目録がない場合、相続人は亡くなった人の財産を自力で調査しなければなりません。

これには膨大な手間と時間がかかり、「通帳が見つからない」「不動産がどこにあるか分からない」といった事態になりがちです。

一方、財産目録があれば、

- どんな財産が

- どこに

- 誰の名義で

- どのくらいあるのか

が明記されており、スムーズな相続手続きと、トラブルの回避につながります。

遺言書+財産目録=最強の組み合わせ

遺言書だけでは「●●を長男に相続させる」としか書けませんが、財産目録があれば、それがどの銀行の口座か、不動産の地番はどこかまで明確にできます。

その結果、相続人同士の誤解や争いを未然に防ぐことができるのです。

結論:財産目録は、作成は任意でも相続においてはほぼ必須の存在。

形式の自由さを活かしつつ、正確さ・網羅性を意識して作ることが大切です。

財産目録の基本的な書き方

財産目録の作成は、法律上の細かいルールが少なく、「自由度が高い」のが特徴です。

しかし自由であるがゆえに、書き方に迷いやすく、ミスも起きやすい部分でもあります。

ここでは、基本的な作成ルールと、実際に書く際のポイントを整理していきましょう。

財産目録に書くべき基本項目

財産目録に必ず書くべき項目は、以下のような情報です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 財産の種類 | 不動産、預金、株式、現金、貴金属、車など |

| 財産の内容 | 銀行名・支店名、不動産の地番、証券会社名・銘柄など |

| 所在地や保管場所 | 住所、金庫、貸金庫、書斎の引き出し等 |

| 名義人 | 誰の名義か(被相続人本人のものか、共有か) |

| 金額や評価額 | 可能な範囲で。相続時点の目安でOK |

これらを読み手(相続人や第三者)が見てわかるように明記することがポイントです。

書式は自由!手書きでなくても大丈夫

前章でも触れましたが、2020年の民法改正以降、財産目録は自筆でなくても作成可能です。

- パソコンで作成

- ExcelやWordで表形式にまとめる

- 書きやすいようにカテゴリごとに整理する

- 図や補足を入れて視認性を高める

といった方法がすべてOKです。

ただし注意点として、各ページに本人の署名と押印(認印可)をすることが必要です。

書き方の基本スタイル(例)

以下のように、表形式でまとめるのが一般的かつおすすめです。

| 財産の種類 | 内容詳細 | 所在地/保管先 | 名義人 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 不動産 | 東京都○○区○○1-2-3、地番○○、宅地、○坪 | 同上 | 山田太郎 | 登記簿あり |

| 預貯金 | ○○銀行○○支店、普通預金、口座番号1234567 | 通帳あり | 山田太郎 | 残高約300万円 |

| 株式 | ○○証券、○○株式会社、100株 | 証券口座 | 山田太郎 | NISA口座内 |

| 現金 | 100万円 | 書斎の金庫 | 山田太郎 | ― |

このように書けば、誰が見ても「何が、どこに、どれだけあるか」が一目でわかります。

書き方のポイント

- 漏れなく書く:小さな財産でも、相続の対象になる可能性があるものは記載しましょう

- 明確に書く:曖昧な表現(例:「家の通帳」など)は避け、正式名称を使う

- 整理して書く:財産の種類ごとにまとめると読みやすく、誤解が減ります

- 変動に注意:金融資産の金額は変動するので、日付を明記するのも有効

「とりあえず一覧にしてみる」が第一歩!

完璧を目指して書き始めると手が止まりがちですが、まずは思いつく財産をすべてリストアップしてみることから始めましょう。

その後で、情報を補足したり、表に整理したりしていけばOKです。

行政書士の視点から言うと、「財産の正確性」だけでなく「誰が読んでもわかること」が大切です。遺言は読む相手がいるということを忘れずに書くのがポイントです。

【財産の種類別】財産目録の記載例

財産目録を作る際の最大の悩みが、「具体的にどう書けばいいのか分からない」という点です。

このセクションでは、実務でよく登場する財産の種類を5つに分けて、記載例を交えて分かりやすく解説します。

- 1. 不動産の記載例

- 2. 預貯金の記載例

- 3. 株式・投資信託の記載例

- 4. 現金・貴金属・美術品の記載例

- 5. その他:車・借地権・会員権など

1. 不動産の記載例

書き方のポイント

- 登記事項証明書(登記簿)に記載された内容に従う

- 地番・地目・地積を正確に記載することが重要

- マンションの場合は専有部分の面積や部屋番号も忘れずに

記載例①:一戸建て(土地+建物)

【不動産】

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目25番

地番:西新宿3丁目25番1

地目:宅地

地積:120.00㎡建物の種類:居宅

構造:木造2階建

床面積:1階 65.00㎡/2階 55.00㎡

登記簿記載名義人:山田太郎

記載例②:分譲マンション

【不動産】

マンション名:パークタワー新宿1003号室

所在地:東京都新宿区西新宿2-11-1

専有面積:75.50㎡

構造:鉄筋コンクリート造20階建の10階部分

敷地権:持分2000分の75

登記簿記載名義人:山田太郎

2. 預貯金の記載例

書き方のポイント

- 銀行名・支店名・口座種別・口座番号をセットで記載

- 普通預金・定期預金を分けて明記する

- 金額は概算でも可(相続時点の目安として)

記載例

【預貯金】

金融機関名:みずほ銀行 新宿支店

口座種別:普通預金

口座番号:1234567

残高:約2,300,000円

口座名義人:山田太郎金融機関名:ゆうちょ銀行

記号番号:12340-5678901

預入種別:定額貯金

残高:約1,000,000円

口座名義人:山田太郎

3. 株式・投資信託の記載例

書き方のポイント

- 証券会社名・銘柄・保有数・口座種別(特定口座・NISAなど)を明記

- 金額は任意だが、参考値として記載してもOK

記載例

【株式】

証券会社:SBI証券

銘柄:トヨタ自動車株式会社(証券コード7203)

保有株数:100株

口座種別:特定口座【投資信託】

証券会社:楽天証券

ファンド名:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

保有口数:50,000口

評価額:約600,000円(2025年7月現在)

口座種別:NISA口座

4. 現金・貴金属・美術品の記載例

書き方のポイント

- 保管場所が分かるように記載する(例:自宅金庫・貸金庫など)

- 貴金属や美術品は名称と目安の評価額を記載

- 第三者評価(鑑定書)があれば記載してもよい

記載例

【現金】

金額:500,000円

保管場所:自宅書斎の耐火金庫内【貴金属】

品目:K18ネックレス(50g)

保管場所:自宅クローゼット内ジュエリーボックス

評価額:約400,000円(2025年7月現在)【美術品】

名称:棟方志功 木版画「女人観世音」

保管場所:リビング

評価額:約1,200,000円(参考:ギャラリー査定)

5. その他:車・借地権・会員権など

書き方のポイント

- 見落とされやすい財産も網羅する

- 名義変更の必要があるものは明記(例:自動車)

記載例

【自動車】

車種:トヨタ プリウス(2021年式)

登録番号:品川300さ12-34

車台番号:ABC123456789

名義人:山田太郎【ゴルフ会員権】

会員クラブ名:○○ゴルフ倶楽部

会員番号:123456

名義人:山田太郎

評価額:約800,000円(2025年7月現在)【借地権】

所在地:東京都世田谷区桜上水1-2-3

借地契約期間:2030年12月まで

地代:月額15,000円

契約名義人:山田太郎

行政書士の視点から補足

このように、「財産の全体像がすぐに把握できる」構成にしておくと、相続手続きがスムーズになります。

特に「不動産」や「預貯金」などは相続トラブルの火種にもなりやすいため、正確性・網羅性がカギです。

よくある記載ミスとトラブル事例

財産目録の作成は法律上の形式に縛られない反面、「自由さゆえの落とし穴」も存在します。

実際の相続手続きにおいては、些細なミスが大きなトラブルを引き起こすケースも少なくありません。

ここでは、行政書士として現場でよく見る具体的なミスやトラブル事例をご紹介します。

ケース1:記載が曖昧で特定できない

ミス内容

- 「○○銀行の預金」

- 「自宅の土地」

- 「株式数十株」

といった記載では、何をどれだけ誰が所有していたかが明確でないため、相続人が判断に迷います。

トラブル例

- 口座番号がわからず、預金の照会・解約に時間がかかる

- 「自宅」と思っていた物件に未登記の建物が含まれていた

- 株式の証券会社や銘柄名が記載されておらず、探すのに苦労した

対策

- 正式名称・所在地・口座番号・証券コードなど、誰が見てもわかる情報を記載

- 登記簿や通帳・証券明細などをもとに「正確に書くこと」を意識しましょう

ケース2:財産の記載漏れ

ミス内容

- 自分では「大したものではない」と思って記載しなかった

- 記憶にない古い口座や休眠証券を失念していた

トラブル例

- 相続人が後から口座を見つけ、「遺言にないから自分のものだ」と主張して揉める

- 家族が知らなかった借地権や地方の不動産が後から発覚して処理が遅れる

対策

- 財産目録を作成する前に、「棚卸し」をすることが重要

- 銀行や証券会社の取引明細、不動産登記簿などを確認して、漏れがないか徹底チェックしましょう

ケース3:数字や内容の間違い

ミス内容

- 残高の桁を間違える

- 不動産の所在地に誤字がある

- 名義がすでに変更されていたが、古い情報のまま記載していた

トラブル例

- 銀行口座を誤って他人のものと認識してしまう

- 共有名義の不動産を「全て自分のもの」として記載し、後で訂正が必要に

- 相続人同士で「どっちが正しい?」と対立する原因に

対策

- 情報はすべて最新の証明書や書類を確認してから記載

- 書いた内容を一度印刷して読み返すのも効果的

ケース4:遺言書と財産目録の整合性が取れていない

ミス内容

- 遺言書では「〇〇銀行の口座を長男に相続させる」と記載

- しかし、財産目録にはその口座情報がない、または誤って別口座を書いてしまった

トラブル例

- 遺言の効力そのものが疑われ、遺言無効訴訟になる可能性もある

- 相続人の間で、「この遺言は本当に本人が作ったのか?」という不信感が生まれる

対策

- 財産目録を作る際は、必ず遺言書と照らし合わせて内容の整合性を確認しましょう

- 行政書士などの第三者にチェックしてもらうのも有効です

ケース5:修正や加筆で不自然な箇所がある

ミス内容

- 手書きで加筆・修正した箇所がある

- ページによって文体や書き方が異なる

- 印鑑の押し忘れ・押し直しがある

トラブル例

- 「本人以外が勝手に書いたのでは?」と疑われる

- 家庭裁判所の検認で問題になり、手続きが遅延する

対策

- パソコン作成でも各ページに署名と押印を忘れずに

- 修正する場合は、なるべく最初から作り直すのが望ましい

行政書士からひとこと

実際、こうした記載ミスが相続手続きを複雑にし、家族間の信頼関係を損ねてしまうケースを何度も見てきました。

どんなに小さな財産でも、「誰が読んでも間違えない」ことを意識して書くことがとても大切です。

雛形テンプレート&記入のコツ

財産目録の作成にあたって、

「どうやってまとめればいいの?」

「見やすく、整理された形式にしたい」

といった声を多くいただきます。

このセクションでは、実際に使えるテンプレートの雛形形式と、記入のコツを紹介します。

おすすめのテンプレート形式

財産目録のテンプレートは、以下の2パターンで準備するのがおすすめです。

① Excel/Word 形式(パソコン用)

- 表形式で視認性が高く、内容の編集・修正もしやすい

- 金額・保管場所・名義などを列で整理できる

- 自筆証書遺言に添付する際は各ページに署名・押印が必要

② PDF形式(手書き派向け)

- 印刷してそのまま記入できる

- デジタルが苦手な高齢者にも配慮

- 自宅保管や家庭裁判所提出用にも使いやすい

雛形テンプレート例(表形式)

このように「一覧形式」にすることで、相続人が内容を一目で把握しやすくなります。

| 財産の種類 | 内容/名称 | 所在地/機関名 | 評価額/残高 | 備考 | |

| 1 | 不動産 | 東京都新宿区〇〇、地番123 | 自宅 | 評価額:3,500万円 | 登記簿あり |

| 2 | 預金 | ○○銀行○○支店普通預金、口座番号××× | 通帳あり | 約200万円 | |

| 3 | 株式 | トヨタ自動車100株(証券コード7203) | SBI証券 | 約250万円 | 特定口座 |

| 4 | 現金 | 書斎金庫内 | 自宅 | 100万円 | |

| 5 | 美術品 | 棟方志功 木版画「〇〇」 | リビング | 約120万円 | ギャラリー査定 |

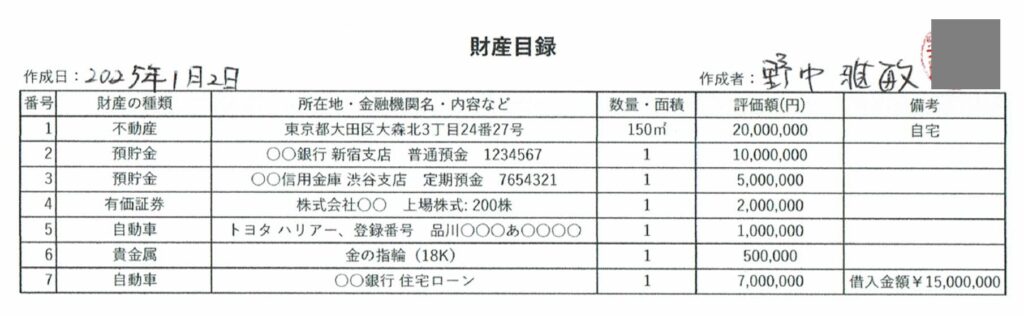

実際の作成例(表形式)

記入のコツ

1. 財産の種類ごとに分けて記載する

「不動産」「預貯金」「有価証券」など、種類ごとにまとめることで視認性がUPします。

また、相続手続きのときの確認作業もスムーズになります。

2. 名義と保管場所は忘れずに

名義人が故人本人かどうかは相続において非常に重要です。

また、現金・貴金属・美術品などは「どこにあるのか」が特に大事です。

3. 金額は「おおよその評価額」でOK

預金残高や株価は変動するため、あくまで目安の金額で構いません。

ただし、評価日(〇年〇月〇日現在など)は書いておくと信頼性が高まります。

4. 書いたあとに家族目線でチェック

「この情報だけで、もし自分が知らない人の財産を整理するとしたら、スムーズにできるか?」という視点で読み直してみましょう。

テンプレート配布について

裁判所のWebサイトで提供しています。

行政書士の視点:書式は自由でも「見やすさ」が命

法律上、財産目録に決まった書式はありません。

しかし、実際の相続現場では「見やすさ」が何よりも重要です。

行政書士に相談いただければ、

- あなたの財産に合わせた個別テンプレート作成

- 財産の棚卸しサポート

- 法的な問題点のチェック

など、書類の正確性+実用性を兼ね備えた目録作成をお手伝いできます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 財産目録って誰が作るものですか?

A. 基本的には遺言書を作成する本人が作成します。

ただし、法律上は必ず本人が自筆で書く必要はなく、他人(例:行政書士)が作成をサポートすることも可能です。

自筆証書遺言に添付する場合は、本人の署名・押印が各ページに必要です。

法的根拠なく、遺言作成サポートを行っている業者がいます。法的根拠を持ち、遺言作成サポートを実施できるのは行政書士、弁護士のみとなります。

Q2. 財産目録は自筆じゃなくていいって本当?

A. はい、本当です。

2020年の民法改正により、財産目録はパソコンやワープロで作成したものでも有効になりました。

ただし、本人の署名と押印(認印可)を各ページにすることが条件です。

Q3. 財産目録に書いてない財産は相続できないの?

A. いいえ、相続は可能ですがトラブルの原因になることがあります。

財産目録に記載されていない財産が後から見つかると、誰が相続するかで揉めたり、遺言の内容と整合性が取れなくなる可能性があります。

できる限りすべての財産を網羅しておくことが望ましいです。

Q4. 借金やローンも財産目録に書くべき?

A. はい、「負の財産」も明記すべきです。

相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、保証債務など)も引き継がれます。

相続人が限定承認や相続放棄を検討する判断材料になるため、財産目録に記載しておくのが理想的です。

Q5. 財産目録だけを行政書士にお願いできますか?

A. もちろん可能です。

行政書士は、財産目録の作成サポートだけでも対応できます。

情報整理や書式作成、必要書類の取得支援など、必要な範囲だけ柔軟にサポートしてくれます。「自分である程度は書いたけど、不安だから見てほしい」という相談も多いです。

Q6. 財産目録とエンディングノートは何が違うの?

A. エンディングノートは「希望」を書くもので、法的効力はありません。

一方、財産目録は遺言書の一部として使われ、相続手続きにも影響する重要書類です。目的や効力がまったく異なるので、両方作成するのが理想です。

Q7. 公正証書遺言にも財産目録は必要ですか?

A. はい、必要です。

公正証書遺言を作成する場合も、財産の内容を公証人に正確に伝えるために財産目録が不可欠です。公証人が内容をもとに遺言書を作成するため、事前にしっかり整理しておくことが求められます。

行政書士からのアドバイス

遺言書や財産目録は、法的に「自分で作成する」ことが可能です。

しかし、実務の現場では、

- 書き方に不備があって相続手続きが進まなかった

- 解釈が分かれて相続人同士で揉めてしまった

- 書いた本人の意図がうまく伝わらず無効扱いになった

という「ちょっとしたミスが大きなトラブルに発展する」ケースをたくさん見てきました。

よくあるご相談内容(実例)

行政書士として受けるご相談の中には、以下のようなものがあります。

- 「書き方の本を読んでも、自分の財産にどう当てはめたらいいかわからない」

- 「銀行口座や不動産の書き方が合っているか確認してほしい」

- 「高齢の親が書いた遺言書を見たが、不安なので専門家にチェックしてほしい」

- 「相続トラブルを避けるために、プロの目で見ておいてほしい」

このように、一人で進めるのは不安という方が多いです。

自分で書ける。でも、専門家の力で「確実に残せる」

財産目録は、自由に書けるからこそ「自己流で済ませることのリスク」もあります。

- 誤字・脱字・押印漏れなどの形式的なミス

- 名義や評価額の誤りによる遺産分割協議の混乱

- 相続税の課税対象になる資産の見落とし など

行政書士に相談することで、こうしたミスや抜け漏れを事前に防ぎ、書いた通りに相続が実現する状態に仕上げることができます。

行政書士ができるサポート

行政書士は、「法的に有効な遺言書の作成支援」と「財産目録の作成サポート」のプロフェッショナルです。

以下のようなサポートを受けることが可能です。

| サポート内容 | 概要 |

|---|---|

| 財産目録の作成支援 | 不動産や金融資産の調査・整理・書式作成などを代行または補助 |

| 遺言書の文案チェック | 法的に有効な形式になっているか、文章の意味が明確かを確認 |

| トラブル予防のアドバイス | 相続人構成・財産状況を踏まえたリスク回避の提案 |

| 検認不要の遺言(公正証書遺言)のサポート | 将来の手続きを簡略化するための選択肢の提案 |

「今すぐではなくても、備えておきたい」という方へ

遺言や財産目録は、「まだ先のこと」と思っているうちに、いざというときに手遅れになるケースが本当に多いです。

- 認知症になってからでは作成できない

- ご家族が亡くなったあとに「もっと早く準備しておけば…」と後悔される

そうならないために、とりあえず相談だけという形でも構いません。

行政書士は、専門知識だけでなく、ご家族の想いを形にするためのサポーターでもあります。

安心して頼れる専門家として、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

遺言書に添付する「財産目録」は、相続を円滑に、そして平和に進めるための最も重要な鍵です。

自由度が高いとはいえ、書き方を間違えると、せっかくの遺言書の効果が損なわれたり、相続人間でのトラブルに発展することもあります。

この記事でお伝えしたポイントを振り返りましょう

- 財産目録は 自筆でなくてもOK。パソコンやExcelで作成可能

- 書くべき内容は、財産の種類・詳細・名義・保管場所・評価額など

- 財産の種類別に記載例を紹介(不動産/預金/株式/現金/その他)

- 曖昧な表現や記載漏れがトラブルの元になる

- テンプレートを活用し、誰が見ても分かる一覧表にするのがおすすめ

- 不安がある場合は、行政書士に相談するのが安心・確実

最後に:書き始めることが、相続の第一歩

遺言書や財産目録を書くという行為は、「相続のため」だけではなく、「家族への想いを伝える手段」でもあります。

- 「この財産を誰に託したいか」

- 「将来、家族が困らないようにしておきたい」

- 「自分の人生を整理し、締めくくる準備をしておきたい」

そんな想いがある方にとって、この記事が最初の一歩になれば幸いです。

もしお悩みのことがあれば…

行政書士は、単なる書類作成の専門家ではなく、人生の節目をサポートする存在です。

「こんなこと聞いていいのかな?」ということでも構いません。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

財産目録を、家族への安心の贈り物として。あなたの想いが、きちんと伝わることを願っています。