離婚でスッキリしたと思ったのに、相続でもうひと悶着…?

「もう縁を切ったはずなのに、また元夫のことで頭を悩ませるなんて…」

そんな声が近年、行政書士事務所に多く寄せられるようになっています。

離婚と相続――まったく別の出来事のように思えますが、実はこの2つが深く絡み合って、トラブルの原因になってしまうケースは少なくありません。特に40代〜60代の女性にとっては、離婚と親の相続、あるいは再婚と家族構成の複雑化といった複数の問題が重なることもあり、人生の転機に大きなストレスを抱えてしまうのです。

「こんな悩み、誰に相談したらいいのかも分からない…」

弁護士?税理士?司法書士?

そう考えているうちに手続きが遅れたり、余計なトラブルに巻き込まれてしまう方も多くいらっしゃいます。

実は、そうした相続や離婚のはざまにあるグレーゾーンの悩みこそ、行政書士が力になれる領域なんです。

この記事では、以下のような疑問や悩みにお応えします

この記事でわかること

- 離婚と相続の意外な関係と、よくある誤解

- 複雑な家族構成で起こる相続トラブルの事例

- どこまでが行政書士に相談できる範囲なのか

- 今からできる「相続・離婚の備え」

- 実際の相談事例やよくある質問Q&A

トラブルが起きてから慌てる前に、

「もしかして自分も関係あるかも」と気づいた今この瞬間こそが、

人生を守る第一歩です。

それでは、具体的に見ていきましょう。

目次

離婚と相続の関係って?基本のキホン

「離婚すればすべて終わる」と思っていませんか?

離婚を経験した方の多くは、「もうあの人とは一切関係ない」と思っているはずです。

しかし、相続の世界では「戸籍」「血縁関係」「法定相続人」といった法律上のつながりが非常に重要になるため、離婚後であっても関係が完全には切れないケースがあるのです。

特に子どもがいる場合は要注意。

元配偶者とは離婚によって法的な夫婦関係が終了しますが、子どもは元夫(または元妻)と血縁でつながっているため、相続権が残るのです。

例えばこんな場面

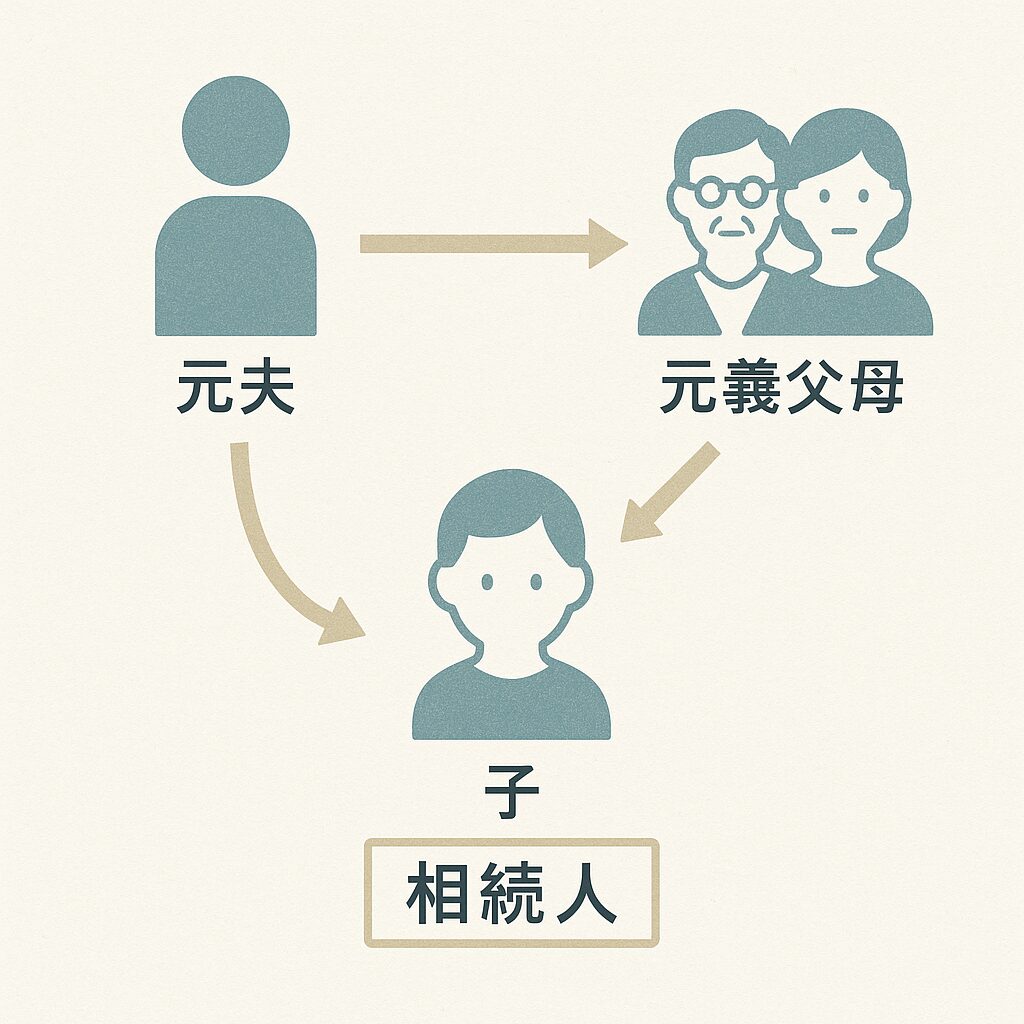

- 元夫の親(元義父母)が亡くなった → 子どもが相続人になる

- 元夫が亡くなった → 子どもが法定相続人として財産を受け取る可能性がある

- 再婚して新しい家族ができた → 前妻の子・後妻の子が相続で争う

つまり、「私はもう関係ない」と思っていても、子どもを介して相続の当事者になってしまうケースが多々あるのです。

相続権の基本:誰がどの順番で相続するのか?

以下は、法定相続人の基本的な優先順位です:

| 順位 | 法定相続人 |

|---|---|

| 第1順位 | 子(実子・養子含む)、その代襲相続人(孫など) |

| 第2順位 | 両親(直系尊属) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(およびその子) |

離婚によって「配偶者」の権利は消えますが、子どもや親の関係は消えません。

また、再婚して「新しい家族」を作っていたとしても、前婚の子どもとの相続関係は残ります。

この法的なつながりが相続トラブルの引き金になってしまうのです。

よくある誤解:「相続は今関係ない」と思っていませんか?

- 離婚したばかりで相続なんてまだ先、と思っていたら…

- 親の相続が急に発生し、手続きや権利関係で大混乱

- 夫との離婚協議で「相続のことまでは話し合っていなかった」

相続問題はいつ起きるかわからないため、

「関係ないと思っていた人が、いきなり巻き込まれる」ことが多くあります。

ポイントまとめ

- 離婚後でも子どもを通じて相続トラブルの当事者になる可能性がある

- 血縁関係や戸籍のつながりは離婚しても一部は継続する

- 前妻・後妻・連れ子が絡むと相続関係は複雑になりやすい

- 相続は「まだ先」の話ではなく、「今から備える」ことが大切!

実際によくあるトラブルケース

相続や離婚に関する法律は、知識としては難しく感じるかもしれません。

でも、実際に起こっているトラブルの「具体的な事例」を見ることで、「これ、私にも関係あるかも」とリアルに感じる方がとても多いです。

ここでは、行政書士としてよく見かける典型的なトラブル事例を紹介します。

どれも、離婚と相続が絡むことで、問題が複雑化してしまったケースです。

ケース①:離婚した元夫の親が亡くなり、子どもが相続で巻き込まれた

▶︎背景:

40代女性・離婚歴あり。小学生の子どもが一人。

離婚後は元夫とは連絡を取らず、親権・養育費の取り決めはしていた。

▶︎問題:

元夫の父(子どもにとっての祖父)が亡くなったことをきっかけに、

親族から「子どもに相続権がある」と連絡が入り、戸惑う。

遺産分割協議書に署名を求められたが、何がなんだかわからず不安に…。

▶︎ポイント:

離婚していても、子どもにとっては祖父との血縁関係があるため、相続権がある。

母親が代理として書類対応する必要が出てきた。

事前に理解しておけば、混乱せず冷静に対処できたケース。

ケース②:再婚して家族構成が複雑化。前妻の子と後妻の子で相続争いに…

▶︎背景:

60代男性・再婚歴あり。前妻との間に子ども2人、現在の妻との間に1人。

家業を継ぎ、自宅と事業用資産あり。

▶︎問題:

本人が突然亡くなったことで、前妻の子と後妻の子・妻の間で相続トラブルが発生。

誰が何をどれだけ相続できるのか? 誰と誰が話し合うべきか?が明確でなく、揉める。

▶︎ポイント:

再婚や連れ子がある場合、家族関係が複雑になり、相続の場面で一気に表面化する。

遺言書や生前対策がなかったため、分割協議が混乱。

ケース③:離婚と親の相続が同時期に重なり、心身ともに限界に

▶︎背景:

50代女性・離婚協議中。親の介護をしていたが、父親が急逝。

▶︎問題:

離婚の話し合いをしながら、相続手続きまで同時に発生。

心身ともに疲弊していた中で、兄弟との遺産分割協議も必要になり、ストレスMAX。

▶︎ポイント:

離婚と相続が重なるケースは実際に多く、「どちらも感情的になりやすい」。

結果的に双方が長期化し、余計な手間や費用も発生。

ケース④:「離婚したら関係ない」と思って何も準備せず → 大損失に

▶︎背景:

再婚後の生活に集中していたが、元配偶者が亡くなったと連絡が。

▶︎問題:

元夫が遺言を残さず死亡。前婚の子どもたちと、元夫の親族の間で相続争いが発生。

相談も受けておらず、準備していなかったことで手続きにも巻き込まれてしまった。

▶︎ポイント:

「もう関係ないと思っていたけど、子どもの代理人として手続きに関わる必要があった」

遺言書の有無や親族関係の把握がないまま、いきなり実務に直面すると対応できない。

ここでの学び

- 離婚後も「元家族」の相続に巻き込まれるリスクは高い

- 再婚・養子縁組・連れ子など、家族構成の変化がトラブルの火種になる

- 相続は「ある日突然起こる」からこそ、事前準備と情報整理が命

- 「誰に相談すればいいのかわからない」からこそ、行政書士が頼りになる!

それ、誰に相談する?行政書士の役割とできること

「法律のことだから…弁護士に相談するべき?」と思っていませんか?

相続や離婚の問題が発生すると、多くの方がまず思い浮かべるのは「弁護士」や「税理士」といった専門家です。

もちろん、それぞれに専門性があります。

ですが、実は「書類の作成・手続きのサポート・最初の相談窓口」として、行政書士が活躍できる範囲は非常に広いのです。

行政書士ができること

行政書士は、「官公署に提出する書類」や「権利義務・事実証明に関する書類」を作成できる国家資格者です。

相続や離婚に関しても、以下のようなサポートが可能です。

相続関連でできること

- 遺産分割協議書の作成

- 相続人調査(戸籍の取得・法定相続人の確定)

- 相続関係図の作成

- 財産目録の作成

- 金融機関への相続手続きのサポート

- 遺言書の作成支援(公正証書遺言の起案・証人など)

離婚関連でできること

- 離婚協議書の作成

- 財産分与や養育費に関する合意書作成

- 公正証書化のサポート

- 親権や面会交流に関する取り決め内容の明文化

他士業との違いは?

| 専門家 | 主な役割 |

|---|---|

| 弁護士 | 紛争・交渉の代理、調停・訴訟の対応など(「争い」に強い) |

| 税理士 | 相続税の申告・節税対策など税務面のサポート |

| 司法書士 | 不動産の名義変更・相続登記などの法務手続き |

| 行政書士 | 書類作成・手続き代行・関係整理(「争いになる前の予防」に強い) |

ポイントは、行政書士は「予防法務」のプロフェッショナル。

「もめないためにどう備えるか」「誰が関係者かを整理する」「合意内容をきちんと書面化する」

…といった、トラブルを未然に防ぐ役割を担います。

こんなときこそ行政書士にご相談ください!

- 相続や離婚のことをまだ誰にも相談していない

- 何から始めればいいのか全体像がわからない

- そもそも誰に相談すればいいのか分からない

- 書類を作ってもらうだけでなく、今後の流れを整理したい

- トラブルになってからではなく、もめる前に防ぎたい

「こんな相談でもいいのかな…?」こそ、行政書士の出番です!

実際、最初の相談は「ちょっとした不安」「誰かに話を聞いてほしい」というケースが多いです。

行政書士は、依頼者の話をじっくり聞いた上で、必要な手続きと関係者を整理し、正しい方向へ導く法務ナビゲーターのような存在です。

ワンポイント解説:「書類作成」=形式だけじゃない!

たとえば「離婚協議書」や「遺産分割協議書」は、ただの紙ではありません。

内容次第で、将来のトラブルを避けることも、逆に引き起こすこともあるのです。

だからこそ、「自分でテンプレを使って済ませよう」とせず、

法的な意味・実務的なリスクを理解している専門家に任せることが大切なのです。

相続・離婚トラブルを避けるために「今できる備え」

「まだ相続も離婚も予定はないから、今は関係ない」

そう思って何も準備していない人ほど、突然の出来事に慌ててしまうものです。

実際に、トラブルを防げた方の多くは、「早めに相談してよかった」と口をそろえて言います。

ここでは、今からできる具体的な備えを、相続・離婚それぞれの観点からご紹介します。

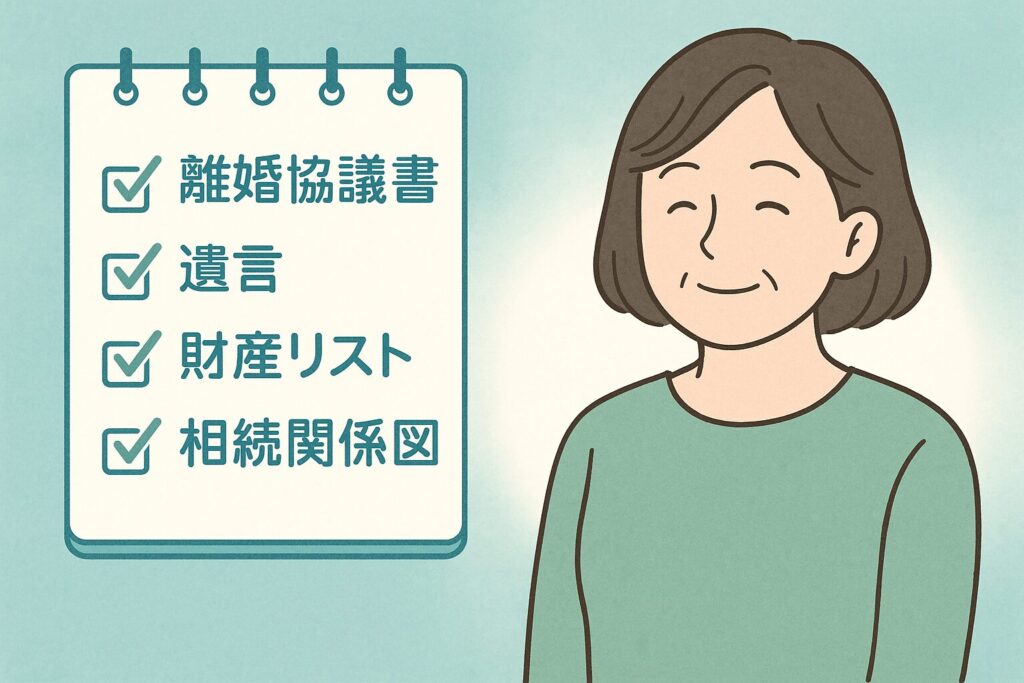

🔹 離婚に向けて備えるべきこと

離婚協議書の作成はお金の話だけではない

離婚の際に作成する「離婚協議書」には、以下のような項目を明確に記載しておくことが重要です。

- 財産分与(現金・不動産・車・年金など)

- 養育費の金額と支払期間

- 子どもの親権・面会交流の取り決め

- 慰謝料の有無と支払い方法

- 連絡・接触に関するルール(DVやモラハラ対策)

これらを口約束で済ませると、後から「言った・言わない」の争いに発展します。

行政書士に依頼すれば、公正証書化のアドバイスや文案作成も可能です。

離婚後の戸籍や名字の整理も重要

- 子どもを誰の戸籍に入れるか

- 自分の姓を旧姓に戻すか、継続するか

- 養子縁組の解除が必要かどうか

こうした細かい点が、将来の相続や家族関係に意外な影響を与えることもあります。

🔹 相続に備えるために今できること

家族構成と財産の見える化

- 誰が相続人になるのか、法的に確認しておく

- 財産の一覧を作成しておく(不動産、預貯金、保険、有価証券など)

- 借金や連帯保証の有無もチェック!

「相続関係説明図」「財産目録」など、行政書士が整理をサポートできます。

遺言書の活用と注意点

- 自筆証書遺言 vs 公正証書遺言:どちらが安全?

- 認知症などのリスクを考え、早めに作成を検討

- 遺言でもめるケースもあるので、専門家のチェックが不可欠

行政書士は、遺言書の起案・文案チェック・公証役場との連携なども対応可能です。

成年後見制度・生前贈与なども視野に

- 判断能力が衰えた親の財産管理 → 成年後見制度を検討

- 節税目的での生前贈与 → 贈与税に注意!

- 家族信託など、新しい制度にも関心が高まっています

行政書士は、複雑な制度をやさしく解説し、必要な書類や手続きも代行できます。

「備える=自分と家族を守ること」

離婚・相続は、どちらもお金と人間関係が深く関わる非常にデリケートな問題です。

「何か起きてから考える」のではなく、何も起きていない今こそが備えどきです。

特に女性は、家庭・子育て・親の介護・仕事…と多くの責任を背負っているからこそ、

早めに情報を整理し、信頼できる専門家に相談しておくことが、将来の安心につながります。

形式の不備はトラブルのもと。まずは遺言と遺書の違いを理解した上で、法的に安心な対策を進めましょう。

相談事例から学ぶ!行政書士に相談してよかった声

専門家に相談するのって、ちょっとハードルが高く感じませんか?

「こんなこと聞いてもいいのかな…」

「法律のことなんて、まったくわからないし…」

「相談したらいきなり料金が発生しそうで不安…」

そんな不安を持ちながらも、一歩踏み出して相談したことで安心できたという方は多くいらっしゃいます。

ここでは、実際に行政書士に相談してよかった!という声をいくつかご紹介します。

※プライバシー保護のため、内容は一部脚色しています。

🌸 相談事例①:「元夫の親が亡くなって…子どもの相続、どうすれば?」

(50代・女性/離婚歴あり/中学生の子どもあり)

離婚してから10年ほど経っていたのですが、突然、元夫の親が亡くなったと連絡が。

「お子さんにも相続権があります」と言われて本当に驚きました。

書類や手続きの意味が全くわからず、誰に相談すればいいのかも分からない…。

ネットで調べて行政書士の存在を知り、相談したところ、

子どもの代理人としての立場、必要な書類、話し合いの流れなどを丁寧に教えていただけて、

不安がスッと消えました。本当に助かりました。

🌸 相談事例②:「財産分与って、何をどう分けるのか全然わからなくて…」

(40代・女性/離婚協議中)

離婚の話し合いの中で、「財産分与」って言われても、何が財産なのか、どう分けるのか、

全然分からなくて…。

弁護士だとちょっと敷居が高いなと思っていたのですが、行政書士さんは話をしっかり聞いてくれて、

一緒に財産をリストアップしてくれました。

協議書も自分の気持ちを尊重してまとめてくれたので、安心して進められました。

🌸 相談事例③:「親の介護と相続のこと…兄弟ともめる前に相談して正解でした」

(60代・女性/実家で母を介護中)

母の介護を一人でしていて、もしものとき相続でもめたらどうしよう、と不安でいっぱいでした。

行政書士さんに相談したら、「事前にできることがたくさんありますよ」と言ってくださって、

相続関係の整理や遺言書の作成支援をしてもらいました。

兄弟にも説明してもらえたことで、家族の理解も得られました。

あのとき相談していなければ、きっとトラブルになっていたと思います。

「相談してよかった」と思っていただける理由

- 法律用語をかみ砕いてわかりやすく説明

- 書類作成だけでなく、背景の気持ちや状況に寄り添ってくれる

- 他の専門家(弁護士・税理士・司法書士)との連携も提案できる

- 一人ひとりに合わせたサポートで、解決の道筋が見える

読者へのメッセージ

「誰にも相談できなかった不安が、たった1回の相談で解消されました」

そんな声をいただけることが、行政書士として何よりの喜びです。

悩み始めた今こそ、相談のベストタイミング。

小さな不安でも、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問Q&A

相続や離婚の問題に直面したとき、

「こんなこと誰に聞いたらいいの?」

「そもそも自分が関係あるのかもわからない…」

と、手が止まってしまう方が本当に多いです。

ここでは、実際の相談現場でもよく聞かれる「相続 × 離婚」に関する質問とその答えを、行政書士の視点でご紹介します。

Q1. 離婚した元夫の親の相続に、私の子どもは関係ありますか?

▶ A. はい、関係あります。

離婚しても、子どもと元夫の親(祖父母)との血縁関係は変わりません。

そのため、元夫の親が亡くなった場合、お子さんが法定相続人になる可能性があります。

母親であるあなたが、子どもの代理人として手続きに関わることもあるため、早めの準備・相談が大切です。

Q2. 再婚相手の連れ子との相続関係はどうなる?

▶ A. 養子縁組をしていなければ、法的な相続権はありません。

例えば、再婚相手の子どもを自分が育てていても、養子縁組をしていない限り、相続権は発生しません。

逆に、養子縁組をした場合は、実子と同じ法定相続人となります。

「誰が相続人になるのか」を明確にしておくことが、将来のトラブル防止につながります。

Q3. 離婚時に決めておかないと後悔することって何ですか?

▶ A. 財産分与・養育費・面会交流・連絡ルールなど、すべて書面化することです。

口約束で済ませてしまうと、後になって主張が食い違い、もめる原因になります。

行政書士が作成する「離婚協議書」や「公正証書」によって、法的効力のある合意書にしておくと安心です。

Q4. 相続や離婚の相談って、弁護士じゃないとダメですか?

▶ A. 争いがなければ、行政書士が十分対応可能です。

行政書士は、「書類作成」や「トラブル予防」の専門家です。

訴訟や代理交渉はできませんが、話し合いがまとまっていれば、行政書士が協議書や手続きをしっかりサポートします。

必要に応じて、弁護士・税理士など他士業への橋渡しも可能です。

Q5. 親の介護をしてきたのに、相続で損をすることはあるんですか?

▶ A. 法定相続分は介護の有無にかかわらず決まっています。

残念ながら、日本の相続制度では「誰が介護したか」が法定相続分に直接反映されることはありません。

ただし、「寄与分」として主張できる可能性があり、その際も専門家のアドバイスが重要です。

事前に遺言や家族会議で方向性を決めておくことが、トラブル予防につながります。

Q6. 行政書士に相談するとき、何を準備すればいいですか?費用は高いですか?

▶ A. 最初は何も準備がなくてもOKです。

ざっくりした状況やお悩みだけで構いません。

「これって相談していいのかな?」という段階でも大丈夫です。

費用についても、事前に明確な見積もりを提示してもらえる事務所が多いので安心です。

当事務所でも、初回相談は無料で行っております(※事務所により異なります)。

Q&Aでの重要な気づき

- 「自分は関係ない」と思っていた方ほど、意外な形で巻き込まれがち

- 不安や疑問があるなら、早めに相談しておくことでスムーズに進む

- 行政書士は「最初の相談窓口」として最適な存在

あなたのお悩み、ひとりで抱えないで

相続や離婚に関する悩みは、とてもプライベートでデリケートな問題です。

誰にも相談できずに、長い間ひとりで抱えている方も少なくありません。

でも、それが原因で対応が遅れたり、不要なトラブルに巻き込まれたりするケースも多く見られます。

「こんなこと、相談してもいいのかな?」が、相談の始まりです

行政書士に寄せられる最初の声は、たいていこんな言葉です。

- 「これって、法律の問題なんでしょうか?」

- 「本当に行政書士さんでいいのか分からなくて…」

- 「家族のことなので、なるべく穏便に済ませたい」

大丈夫です。

そのモヤモヤを言葉にするお手伝いこそ、私たち行政書士の役割です。

行政書士は「ただの書類作成屋さん」ではありません

もちろん、協議書や遺言書、申請書類などを正確に作ることは大切です。

でも、私たちが本当に大事にしているのは、

- 相談者の話をじっくり聞くこと

- 気持ちや状況を整理するお手伝いをすること

- 不安や焦りを安心に変えるサポートをすること

つまり、「人に寄り添う法務サポーター」としての存在なんです。

迷ったら、まずは一歩踏み出してみてください

- 相続のことで兄弟に言い出せない

- 離婚の話を切り出すのが怖い

- 今後の生活や老後に漠然と不安がある

- 誰かに聞いてもらえたら少しはラクになる気がする

そんな想いを抱えている方にこそ、行政書士という選択肢を知ってほしいと願っています。

お問い合わせ・無料相談のご案内

当事務所では、相続・離婚に関する初回無料相談を実施しております。

プライバシーに配慮した個室対応・女性行政書士によるサポートも可能です。

ご相談はお電話・メールなど、お好きな方法でどうぞ。

「相談するかどうか迷っている…」という段階でも歓迎です。

あなたの悩みは、きっと解決できます

相続や離婚は、人生の一大事。

でも、正しい情報と適切なサポートがあれば、乗り越えられます。

どうか、ひとりで抱え込まず、

「話を聞いてほしい」からでも構いませんので、

お気軽にご相談くださいね。

まとめ 〜離婚と相続、トラブルを防ぐために今できること〜

離婚と相続。

それぞれが大きな人生の節目であり、

それぞれに大きなエネルギーと決断が必要な問題です。

そして近年、特に40〜60代の女性を中心に、

この2つの問題が同時に、あるいは連続して訪れるケースが増えています。

離婚しても終わりじゃない、つながりが残る相続の現実

- 元夫との間の子どもには、元夫やその家族の相続権がある

- 再婚や連れ子、養子縁組などで家族構成が複雑化すると、相続でもめやすくなる

- 相続と離婚、どちらも感情が絡むからこそ、冷静な書類・準備・話し合いが重要

トラブルを避けるためのポイント

- 離婚協議書・遺産分割協議書などは専門家と一緒に作成する

- 相続関係や財産の状況を、早めに見える化しておく

- 相続・離婚に詳しい行政書士に相談し、「今できる備え」を整えておく

迷ったときの最初の一歩に、行政書士という選択肢を

弁護士や税理士にいきなり相談するのは少し気が引ける…

そんなときこそ、行政書士が「一番はじめの相談窓口」として役立ちます。

争いになる前の「予防法務」こそ、行政書士の強み。

あなたの状況を整理し、必要に応じて他の専門家への橋渡しも可能です。

🌸 この記事を読んでくださったあなたへ

- 「これ、私にも関係あるかも」と思ったら、それが行動のサインです

- 今すぐすべてを解決しなくても大丈夫。でも、一歩踏み出すことが未来を守ります

- 相続も離婚も、あなたや家族を守るための人生設計のひとつです

どうか、あなたのこれからが

安心と希望に満ちた日々となりますように。

「誰に相談したらいいか分からない」なら、どうぞ私たちにご相談ください。

あなたの一歩を、心から応援します。