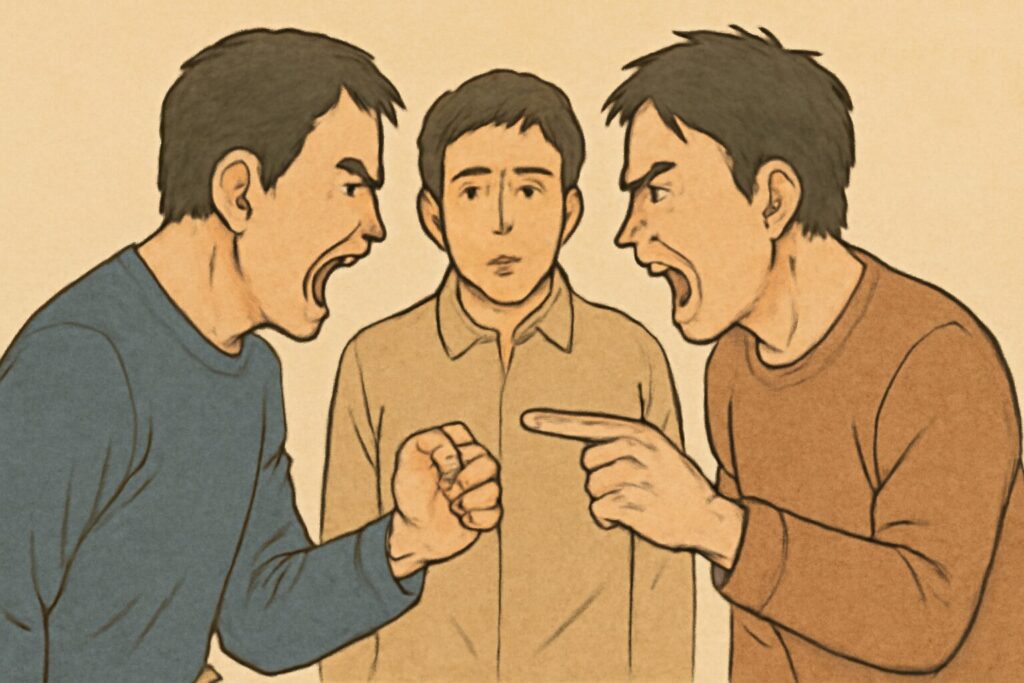

兄弟だからといって、相続でもめないとは限りません。

実は、親や配偶者が亡くなり「兄弟だけが相続人」となるケースでは、感情的な対立やトラブルが起こりやすいと言われています。

遺言書が残されていなければ、相続人全員での「遺産分割協議」が必要です。

しかし、

- 「自分が面倒を見てきたのに、不公平だ」

- 「他の兄弟が勝手に遺品を処分した」

- 「遠方の兄弟と連絡が取れない」

など、ちょっとしたすれ違いが、大きなトラブルへと発展してしまうことも…。

この記事では、兄弟間の遺産相続がなぜ揉めやすいのか、どんな点に注意すべきか、そして穏便に手続きを進めるためのポイントをわかりやすく解説します。

また、行政書士に相談することで得られる具体的なサポートについてもご紹介。

相続トラブルを未然に防ぎ、安心して手続きを進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

なぜ兄弟間の相続は揉めやすいのか?

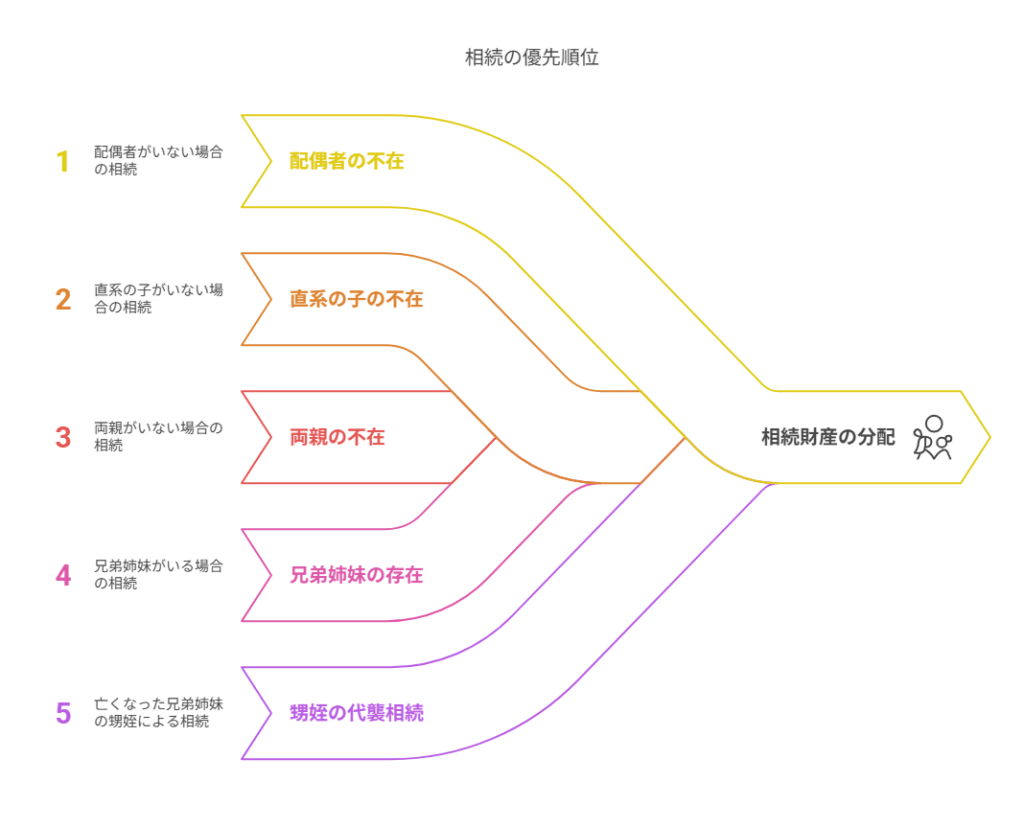

親や配偶者がいない場合、兄弟が相続人になるケースとは

相続が発生したとき、法定相続人となるのは一般的に配偶者や子どもですが、これらの相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

具体的には、被相続人(亡くなった方)に配偶者も子どもも、さらに両親(直系尊属)もいない場合に、兄弟姉妹が相続する権利を持つことになります。

このようなケースはそれほど多くはないものの、兄弟姉妹が高齢になってから発生することが多く、「久しぶりの連絡が相続の話」という状況になりがちです。

兄弟間の相続トラブルの典型パターン

兄弟間の相続でもっとも多いのが、「誰がどれだけ相続するか」に対する不満です。

- 「長男が親の介護をしてきたのに、他の兄弟と相続分が同じなんて納得いかない」

- 「遺品や不動産を勝手に処分された」

- 「1人だけが財産の内容を把握していて不透明」

など、「感情」と「お金」が交差するため、ちょっとした不信感が大きな対立に変わることもあります。

感情的な対立がこじれる原因とは?

兄弟は、幼少期からの関係性や家族内での立場に基づいた複雑な感情を持っていることが少なくありません。

「昔から仲が悪かった」「親の介護を押し付けられた」「進学や援助に差があった」など、過去の感情が相続という場面で一気に噴き出してしまうのです。

さらに、相続についての知識が乏しいまま話し合いを始めてしまうと、「本当は何が正しいのか」がわからず、不安や不信感がさらに増幅してしまいます。

兄弟間での相続の基本ルール【法定相続・遺留分など】

法定相続分とは?兄弟姉妹は何分のいくつもらえる?

兄弟姉妹が相続人になる場合、民法で定められた法定相続分に従って財産を分け合うのが基本です。

具体的には以下の通りです。

- 被相続人に子ども・配偶者・親(直系尊属)がいない場合、

→ 兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。 - 兄弟姉妹だけが相続人の場合、

→ 財産は均等に分け合うのが原則です。

(例:兄と妹の2人なら、1/2ずつ)

ただし、兄弟姉妹のうち一部がすでに亡くなっていた場合は、その子(=甥・姪)に代襲相続されることがあります。

このケースでは相続割合が変わってくるため、注意が必要です。

兄弟には遺留分がないって本当?

はい、本当です。

兄弟姉妹には「遺留分」が認められていません。

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる取り分のことですが、これは配偶者・子・親(直系尊属)などにのみ認められています。

つまり、被相続人が「全財産を友人に遺贈する」といった遺言を残していた場合でも、兄弟姉妹はそれに異議を唱える法的権利を持たないのです。

代襲相続に注意!甥・姪が相続人になるケースも

兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている人がいる場合、その人の子(甥・姪)が相続人になるケースがあります。これを「代襲相続」といいます。

たとえば兄弟が3人いて、そのうち1人が亡くなっていた場合、

- 亡くなった兄弟の子(甥・姪)が、その人の相続分を引き継ぐ

- 相続割合は、亡くなった兄弟が生きていた場合と同じ(例:1/3を甥・姪が受け取る)

このようなケースでは、連絡の取りづらい相続人が増える可能性があり、手続きが複雑になりやすいため、早めの専門家への相談が重要です。

遺言書がない場合の遺産分割協議の流れ

まずは戸籍集めと相続人の確定から

遺言書がない場合、まず行うべきは「相続人の確定」です。

この作業では、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法律上の相続人を確認します。

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、異母兄弟・異父兄弟も相続権を持つことがあり、調査が複雑になることも。

「誰が相続人なのか分からない」という状態のまま話し合いを進めてしまうと、後々トラブルになる可能性があるため、正確な調査が必要です。

北大阪相続遺言相談窓口「遺言書の効力はどこまで認められる?法的に有効な遺言書の書き方や注意点を解説」

遺産の範囲を洗い出す

次に行うのが、遺産の内容の把握です。

以下のような財産が対象になります。

- 不動産(土地・建物)

- 預貯金・現金

- 株式や投資信託

- 車・骨董品などの動産

- 借金や未払いの負債(マイナスの財産も含む)

この時点で「財産の把握に偏りがある」「一部の相続人しか内容を知らない」などの不信感が生まれることが多いため、情報は全員で共有することが重要です。

兄弟間での話し合いが必要になる

相続人全員が揃い、遺産の全容が把握できたら、「遺産分割協議」に進みます。

この協議は、相続人全員の合意が必要で、1人でも反対すれば成立しません。

兄弟間では、「親の面倒を見てきた」「家を継いでいる」など、それぞれの立場や感情が交錯しやすく、公平な分け方を見つけるのが難しい場合があります。

冷静な話し合いが困難な場合には、第三者のサポートを入れることが有効です。

合意ができたら「遺産分割協議書」を作成

話し合いで合意が成立したら、その内容を文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

これは、相続登記(不動産の名義変更)や金融機関での手続きに必要な法的に重要な書類です。

行政書士はこの協議書の作成をサポートできます。

法的に問題がないかを確認しながら、全員が納得できる形に整えることで、後のトラブル防止にもつながります。

兄弟で話し合いがまとまらないときの対応策

家庭裁判所での調停に進む前にできること

兄弟間の話し合いがこじれてしまった場合、「調停にするしかない」と考える方も多いですが、いきなり家庭裁判所に持ち込むのは最終手段です。

裁判手続きに進む前に、次のような方法で冷静に協議を再開できる可能性があります。

- 第三者(専門家)を交えて話し合いの場を整える

- 書面ベースでの意見交換に切り替える

- 感情的になっている相続人に、時間を置いてもらう

調停に進んでしまうと、時間も費用もかかり、関係がさらに悪化するリスクがあります。

だからこそ、「家庭裁判所に行く前にできること」を知っておくことが重要です。

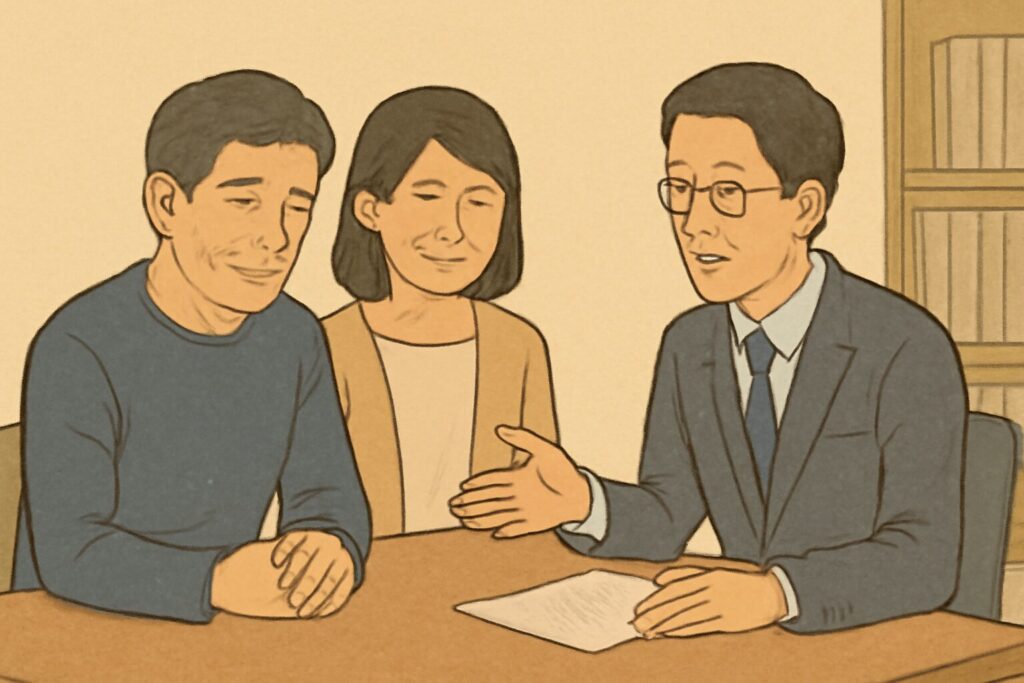

行政書士など専門家を間に入れるメリット

話し合いがまとまらないときこそ、第三者である専門家の存在が大きな意味を持ちます。

行政書士は、相続人同士の間に立ち、

- 手続きの流れを整理し、

- 必要書類を整え、

- 感情的になりがちな協議を中立的な立場でサポートできます。

また、「遺産分割協議書」など法的書類の作成に長けており、実務面でも強力な支援を提供できます。

兄弟だけで話すと「感情」が先行しやすいですが、専門家が入ると手続きという視点で冷静に話し合える空気が生まれます。

感情的な対立を防ぐための工夫と心がけ

相続は「財産の分け方」以上に、「家族のこれまで」が絡むテーマです。

だからこそ、次のような心がけがトラブルを未然に防ぐカギになります。

- 過去の不満を持ち込まない(相続は公平な分配が原則)

- 情報をオープンにする(誰がどんな資産を把握しているか明確に)

- 早い段階で相談する(後回しにすると、誤解や不満が広がる)

そして、「相続は誰にとっても初めての経験」であることを忘れずに、無理せず専門家に頼ることも選択肢に入れておきましょう。

兄弟間の相続を穏便に進めるための3つのポイント

兄弟間の相続トラブルを防ぐためには、法律の知識も大切ですが、それ以上に「進め方の工夫」や「心構え」が重要です。

ここでは、実際の相談現場でも効果的だった「穏便に相続を進めるための3つのポイント」をご紹介します。

① まず共有できる情報を揃える

相続トラブルの多くは、「情報の非対称性」=誰かだけが情報を握っている状態から始まります。

- 銀行口座の情報を一部の兄弟しか知らない

- 不動産の価値について話が出てこない

- 借金の存在を隠している

こういったケースでは、他の相続人が「何か隠しているのでは?」と疑い、話し合いが感情的になってしまいます。

相続財産の一覧、預貯金の残高、不動産の登記簿などを最初に全員で共有することが、信頼関係を保つ第一歩です。

② 感情と権利を切り分けて話す

「親の介護を一手に担ってきたのに、相続分は他の兄弟と同じなんて納得できない…」

こうした声はよく聞かれます。

もちろんその気持ちは正当ですし、考慮すべき部分もありますが、法律上の相続分とは切り分けて考える必要があります。

協議の場では、

- 感情的な主張(気持ち)

- 法律に基づいた主張(権利)

を意識して分けて話すことが大切です。感情を無視せず尊重しつつも、話し合いの土台は「法律」に置くことで、冷静さを保ちやすくなります。

③ 公平な第三者(専門家)に間に入ってもらう

「家族だけで話すと、どうしても昔のしがらみや感情が絡んでしまう…」

そんな時に力を発揮するのが、行政書士などの中立的な専門家です。

行政書士は、

- 相続人の調査

- 財産内容の整理

- 協議書の作成

などを通して、手続き全体を冷静かつ公平にサポートします。

特に兄弟間の相続では「どちらが正しい・間違っている」という判断が難しい場面が多いため、第三者がいることで安心感と信頼感が生まれ、話し合いがスムーズに進むことも珍しくありません。

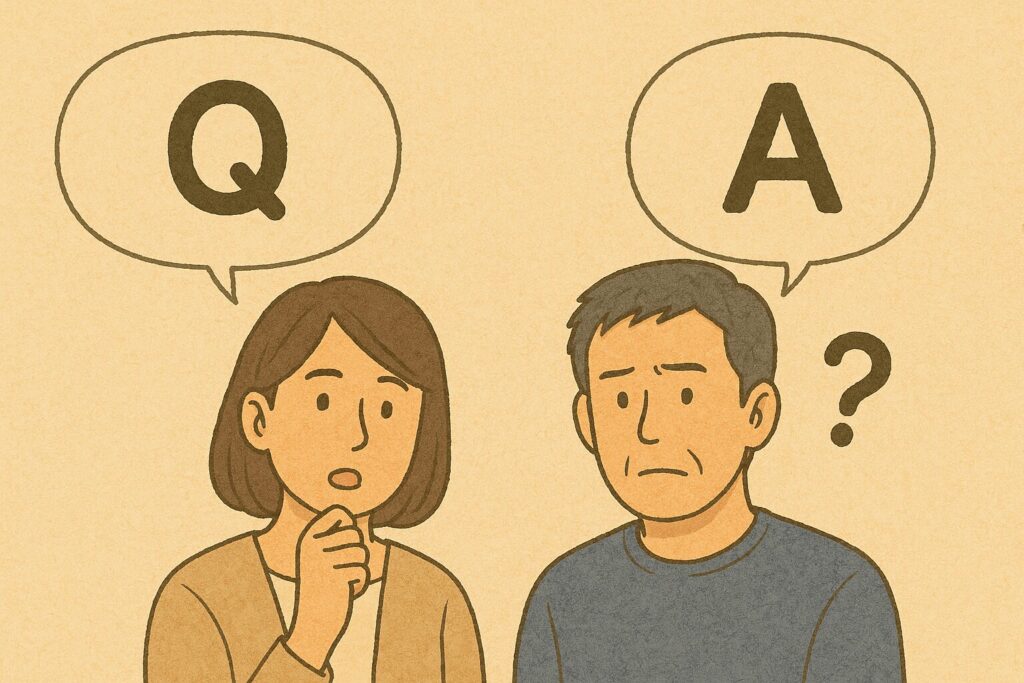

よくある質問(Q&A)~兄弟の相続でよくある疑問~

兄弟姉妹の相続に関しては、制度が複雑なうえにあまり経験することがないため、「これってどうなるの?」という疑問や不安が多く寄せられます。

ここでは、実際によく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。

Q1:兄弟には遺留分がないって本当?

A:はい、本当です。

兄弟姉妹は、民法上「遺留分(最低限の取り分)」が認められていない相続人です。

つまり、被相続人が「全財産を他人に渡す」という内容の遺言書を残していた場合でも、兄弟姉妹は法的に異議を唱えることができません。

Q2:兄弟の一人が音信不通で協議ができない場合は?

A:協議を進める前に、その兄弟の所在を確認する必要があります。

戸籍や住民票、場合によっては調査会社を通じて住所を特定するケースもあります。

どうしても連絡がつかない場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任を申し立てるという手段もあります。

Q3:遺産に不動産が含まれている場合、どうやって分ければいい?

A:不動産は現金のように簡単に分けられないため、分割方法には工夫が必要です。

たとえば、

- 一人が不動産を取得して、その分を他の兄弟に代償金として支払う「代償分割」

- 不動産を売却して現金を分ける「換価分割」

- 共有名義で所有する「共有分割」

といった方法があります。

状況に応じた適切な分け方を検討するには、専門家のアドバイスが非常に有効です。

Q4:遠方に住んでいる兄弟がいて、話し合いが進みません…

A:直接会わずとも、電話・メール・オンラインで協議は可能です。

近年は、書面やオンラインでの協議書確認・押印にも対応しているため、遠方に住んでいる兄弟とも問題なく手続きを進めることができます。

行政書士が調整役となって間を取り持つことで、スムーズに手続きが進むケースも多くあります。

Q5:行政書士に相談するベストなタイミングは?

A:相続が発生した早い段階での相談が理想的です。

- 誰が相続人なのか?

- どんな財産があるのか?

- どう分けるのがベストなのか?

といった点を客観的・中立的に整理できるため、結果的にトラブル回避につながります。

「まだ相談するほどではないかも…」と思っていても、無料相談を活用して一度状況を整理することをおすすめします。

行政書士に相談することで得られるサポートとは?

兄弟間の相続では、話し合いがスムーズにいくこともあれば、感情的な対立や手続きの複雑さに悩まされるケースも多々あります。

そんなときに頼りになるのが、相続実務に強い行政書士の存在です。

ここでは、行政書士が提供できる主なサポート内容を詳しくご紹介します。

相続関係説明図や戸籍調査の代行

相続手続きを始めるには、まず相続人の確定が必要です。

行政書士は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続関係を図にまとめた「相続関係説明図」を作成します。

これにより、

- 誰が相続人なのか明確になる

- 説明や話し合いがスムーズになる

- 金融機関や法務局での手続きがしやすくなる

というメリットが得られます。

遺産分割協議書の作成支援

兄弟全員の合意が取れたら、次に必要なのが「遺産分割協議書」です。

この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続に関する各種手続きに不可欠なものです。

行政書士は、

- 法律的に正しい形式で協議書を作成し

- 相続人全員が納得できる内容に調整し

- 必要書類とあわせて提出できる形に仕上げる

といった形で、ミスのない書類作成をサポートします。

他士業(司法書士・税理士など)との連携

相続に関する手続きでは、行政書士だけでなく、

- 不動産の名義変更を行う司法書士

- 相続税の申告や対策を行う税理士

など、他の専門家と連携する必要が出てくる場合もあります。

当事務所では、必要に応じて信頼できる士業ネットワークをご紹介し、ワンストップで対応できる体制を整えています。

そのため、

「どこに何を頼めばいいのかわからない…」

という方でも、まず行政書士に相談すれば安心して次のステップに進むことができます。

当事務所のご紹介とお問い合わせのご案内

兄弟間の相続は、法的な手続きだけでなく、家族間の感情や人間関係が複雑に絡むデリケートな問題です。

「どこから手をつければいいかわからない…」

「このままだと、兄弟の関係が壊れてしまいそう…」

そんなときは、一人で抱え込まず、専門家に相談することで状況が大きく変わることがあります。

当事務所が選ばれている3つの理由

1. 相続分野での豊富な実績

これまで数多くの相続案件をサポートしてきた実績があり、兄弟間の相続に特化した対応経験も多数あります。

「揉めないためのアドバイス」「感情に配慮した進行」もお任せください。

2. 初回相談は無料

相続のことって、いきなり相談料を払ってまで聞くのは…と躊躇される方も多いですが、

当事務所は初回相談無料なので、まずはお気軽にお話しいただけます。

「これは相談すべきことか分からない…」という段階でもOKです!

3. 地域密着&出張相談対応

大田区、品川区を中心に、地域に密着したサポートを行っています。

高齢の方や遠方にお住まいの方のために、出張相談にも柔軟に対応可能です。

ご自宅や病院、施設などへの訪問もご相談ください。

お問い合わせ方法

相続に関するご相談・お問い合わせは、下記のフォームから24時間受け付けております。

※平日はもちろん、土日や時間外でも可能な限り柔軟に対応いたします。

緊急のご相談も、お気軽にどうぞ。

まとめ ~兄弟間の相続で悩んでいるあなたへ~

兄弟だからこそ、

「言わなくてもわかるはず」

「感情は抜きにして話せるはず」

そう思っていたのに、現実はそううまくいかないこともあります。

相続とは、財産を分けるだけでなく、これまでの家族の関係性と向き合う作業でもあります。

だからこそ、兄弟間の相続には、法律的な知識と同時に、冷静な判断と第三者の視点が求められるのです。

この記事を通じて、

- 「兄弟間の相続がなぜ揉めやすいのか」

- 「どうすれば冷静に進められるのか」

- 「行政書士に相談するメリットは何か」

を知っていただけたなら幸いです。

相続の悩みを家族の問題だけにせず、社会的なサポートを活用することが、より良い解決への近道です。

一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

私たちは、あなたとあなたのご家族が穏やかに相続を乗り越えられるよう全力でサポートいたします。