目次

遺言書の付言とは?基本の理解

付言の定義と役割

遺言書における「付言(ふげん)」とは、遺言者が相続人や関係者に向けて自由にメッセージを残す部分のことです。付言は、遺産分割の法的指示とは異なり、感謝の気持ちや想い、相続分配の理由、家族への願いなどを伝えるためのものです。

たとえば、次のような内容が付言としてよく使われます。

- 「家族のために残した財産を有効に活用してほしい」

- 「相続分の差は長男の介護への感謝の気持ちから」

- 「家族仲良く過ごしてほしいという願い」

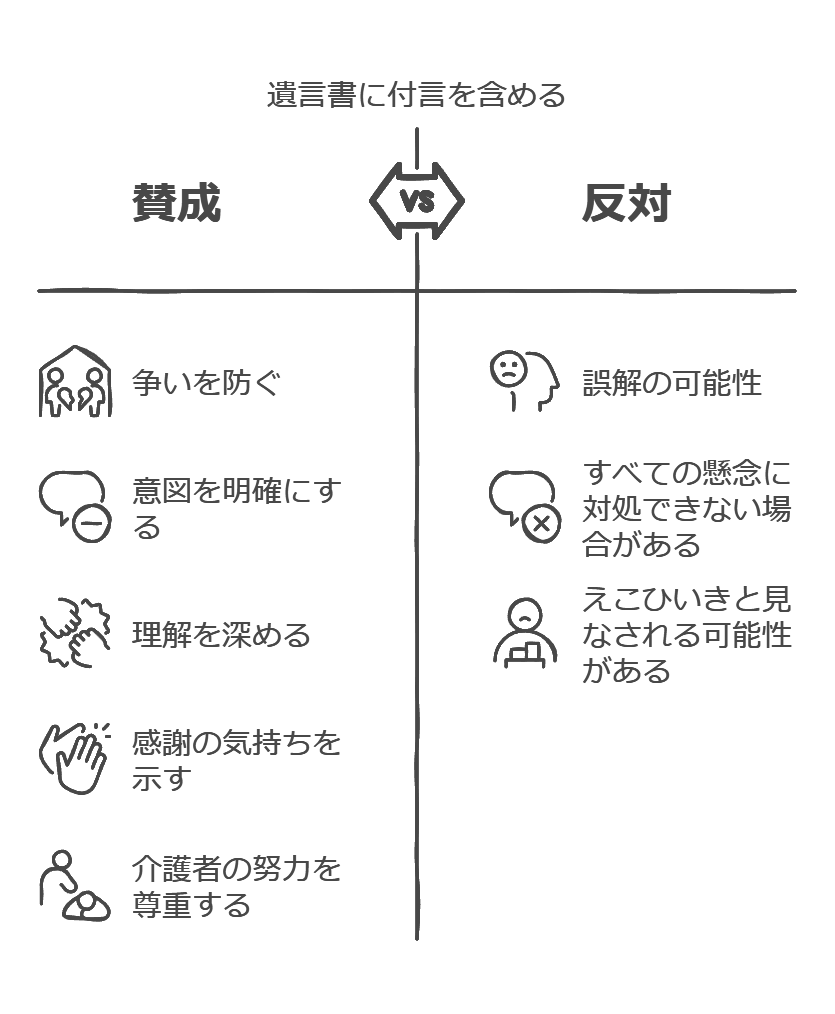

法的効力がないのになぜ重要?

付言は遺言書の中に書かれていても、法的拘束力はありません。つまり、相続人は付言の内容に従う義務はないのです。しかし、付言が重要視される理由は以下の通りです。

- 相続人の心理的な納得感を高める

- 遺産分割の背景や意図を明確にすることで誤解を防ぐ

- 家族間の感情的な衝突を和らげる効果がある

遺産分割が公平でも、理由が伝わらないことで争いに発展することは珍しくありません。付言は、そうした感情的な対立を未然に防ぐ「心の橋渡し」として大きな役割を果たします。

ケースで学ぶ付言の効果

付言が家族関係を救った成功事例

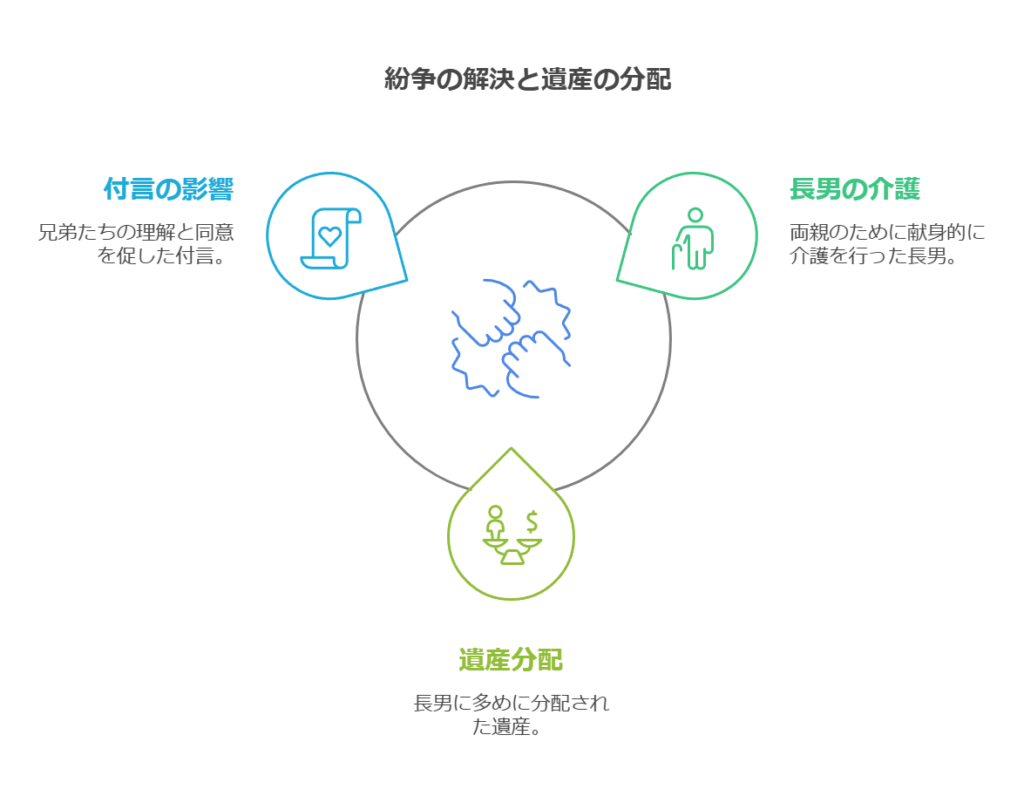

ケース1:介護を担った長男への感謝の付言

ある家族では、長男が両親の介護を一手に引き受けてきました。遺言書では長男に多めの遺産分配が指定されており、これに他の兄弟が不満を抱く可能性がありました。しかし、遺言書の付言にこう記されていました。

「長男が私たちの介護を支えてくれたことに感謝の気持ちを込め、相続分を多くしました。他の兄弟たちも理解してくれると信じています。」

この付言によって、兄弟たちは両親の思いを受け止め、不満なく遺産分割に同意しました。この事例は、付言が相続人の納得感を高め、争いを防ぐ強力な手段となることを示しています。

ケース2:事業承継の理由を明確にした付言

家業を営んでいた父親は、事業を長男に継がせる遺言を残しました。ただし、次男と三男には少ない遺産分配となり、不満が出る可能性がありました。そこで付言に以下のメッセージを追加しました。

「長男には家業を継ぐため、多くの財産を託しました。次男と三男には私の感謝の気持ちを込めた形で、別の形で支援したことを忘れないでほしい。」

この付言によって、次男と三男は納得し、家業承継による争いは発生しませんでした。

ケース3:再婚家庭での誤解を防いだ付言

再婚した母親が遺言書で、新しい夫と前夫との子どもに遺産を分配する際、トラブルを防ぐため次の付言を残しました。

「すべての子どもたちは私にとって大切な存在です。再婚後も前夫の子どもたちへの愛情は変わりません。」

この言葉が感情のわだかまりを解き、家族全員が冷静に遺産分配に向き合うことができました。

ケース4:親への感謝を伝える遺言

独身で子どもがいなかった男性が、遺産を両親に残す際、次のような付言を添えました。

「私が今日まで幸せに生きてこられたのは、両親の無償の愛と支えがあったからです。本当にありがとう。」

両親は財産以上に心温まるメッセージに感動し、息子の思い出を大切にするきっかけとなりました。

ケース5:兄弟間の嫉妬を防いだ付言

兄と弟に遺産を半分ずつ分けた父親。しかし、付言にはこう書かれていました。

「二人とも私にとってはかけがえのない息子です。公平に分けましたが、それぞれの個性と努力を誇りに思っています。」

この付言が、単なる“公平”以上の価値を兄弟に感じさせ、遺産相続に対する満足感を与えました。

ケース6:特別な思いを伝えた付言

亡くなった祖母が孫の一人に思い出の指輪を遺贈する際、次の付言を残しました。

「この指輪は私の人生の大切な記念品です。特にあなたと過ごした思い出が詰まっています。大切にしてくれることを願っています。」

孫は遺産の金銭的価値以上に祖母の愛情を感じ、家族との争いも起きませんでした。

ケース7:介護負担への感謝を伝えた付言

長年、母親の介護を続けた娘に多めの遺産を残したケース。遺言には次の付言が添えられていました。

「○○の介護への尽力は私の心の支えでした。あなたの人生に少しでも役立ててほしいと思い、感謝の気持ちを込めて多めに残します。」

他の兄弟たちは、付言を読んで納得し、介護への貢献を再認識しました。

ケース8:恩人への遺贈を円満に進めた付言

生涯独身だった男性が友人に財産の一部を遺贈しました。家族から反感を買うことを避けるため、次の付言を残しました。

「○○さんは人生の苦しい時期に私を支えてくれた恩人です。この遺贈は感謝の証です。どうか理解してほしい。」

家族は付言により、遺贈の背景を理解し、不満を持つことなく承諾しました。

ケース9:親子関係のわだかまりを解消した付言

疎遠だった息子に少ない遺産を残した父親が、付言で次のように書きました。

「会う機会は少なかったけれど、ずっとお前の幸せを願っていました。これが私の不器用な愛情の形です。」

息子は父親の気持ちを受け取り、遺産以上の「和解の気持ち」を感じ取ることができました。

ケース10:ペットへの配慮を示した付言

遺言でペットの世話を信頼できる友人に託す際、次の付言を添えました。

「私の大切な家族である○○(ペットの名前)をどうかよろしくお願いします。感謝と信頼を込めて、あなたにお願いすることにしました。」

家族もペットに対する思いを理解し、信頼関係を損なうことなく遺言が実行されました。

ケース11:財産の差を納得させた付言

不動産を特定の子どもに遺贈する際、遺言書にはこう書かれていました。

「○○には家業の管理を任せています。そのため、この不動産を託しました。他の兄弟には異なる形で支援してきたことをご理解ください。」

付言のおかげで、相続人全員が納得し、財産の差がトラブルになることはありませんでした。

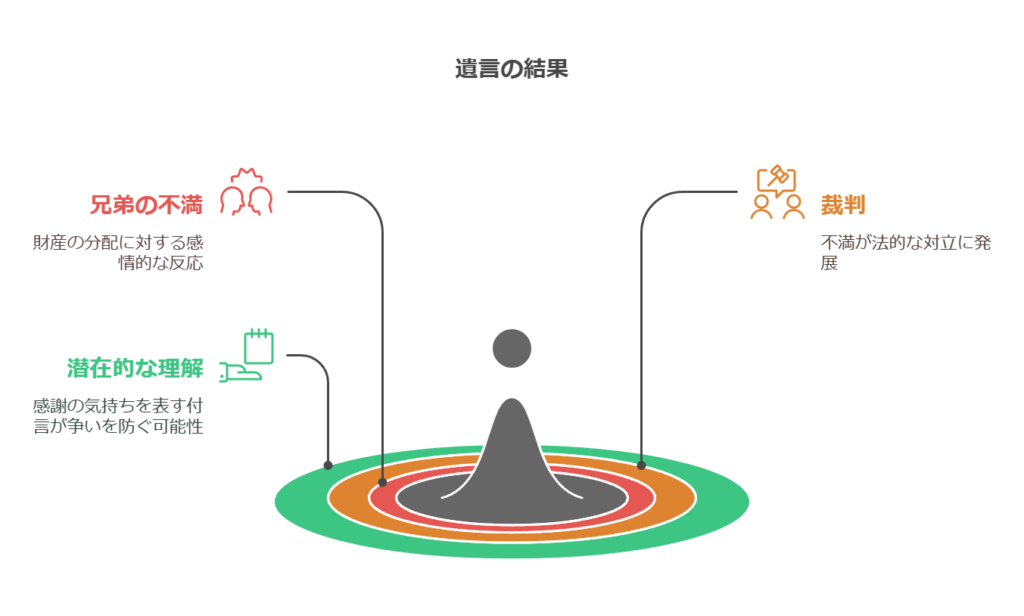

付言が不十分で相続トラブルに発展した事例

ケース1:理由の説明が不足した遺言書

ある遺言書では、財産の大部分が特定の子どもに相続される内容でした。しかし、付言はなく、なぜそのような分配がされたのか理由が示されていなかったため、他の兄弟は「不公平だ」と主張。結果的に遺産分割を巡る裁判に発展しました。

もし遺言書に「特定の子どもが事業の継続や家業の支援をしてきたことへの感謝の気持ち」といった付言があれば、理解が得られ、争いを防げた可能性があります。

ケース2:遺産の偏りが説明不足で兄弟間の対立に発展

三男は不公平だと感じ、遺産分割協議が紛糾し、家庭裁判所での調停に発展しました。

ケース3:再婚相手への遺贈が原因で子どもたちと対立

再婚した男性が新しい妻に多くの遺産を遺贈しましたが、前妻の子どもたちへの説明がない付言だったため、遺留分侵害額請求訴訟が発生しました。

ケース4:曖昧な表現が相続解釈の違いを生んだ事例

「家族全員が納得できるように分けてほしい」という曖昧な付言のせいで、相続人同士で分配方法を巡って争いが生じました。

ケース5:介護の貢献に対する配慮不足でトラブル発生

介護を担った長女に多くの財産を遺したが、付言でその理由を明示せず、他の兄弟が不公平と主張。結果的に相続争いに発展し、家庭裁判所での調停となりました。

ケース6:遺贈先が不明瞭で家族間の誤解を招いた事例

「親しい人へ感謝を込めて残します」という付言だけでは、誰が受け取るべきか不明確となり、親族間でトラブルに発展しました。

ケース7:特定の子どもに集中した遺産分配で不信感が拡大

母親が特定の娘に多額の遺産を残しましたが、付言が簡潔すぎて理由が伝わらず、他の兄弟が不信感を募らせ、法廷で争う事態に。

ケース8:遺産分割の意図が曖昧で解釈の相違が生じた事例

「私の思いに従って分配してほしい」という抽象的な付言が原因で、相続人同士の解釈が分かれ、対立が激化しました。

ケース9:遺言と付言の内容が矛盾しトラブル発生

遺言書では長男に不動産を相続させると書かれていた一方で、付言には「皆で公平に分けてほしい」と記載。解釈の違いから相続人同士が争う結果に。

ケース10:遺言の付言が誤解を招いたための訴訟事例

「財産は全て感謝する人に譲ります」という曖昧な付言が残され、誰が感謝されているのかを巡って親族間で訴訟が発生しました。

ケース11:重要な相続意図を伝え忘れた付言で争いに発展

父親が事業の後継者にすべての財産を残しましたが、付言で後継者選定の理由を説明しなかったため、他の兄弟が反発して紛争に発展しました。

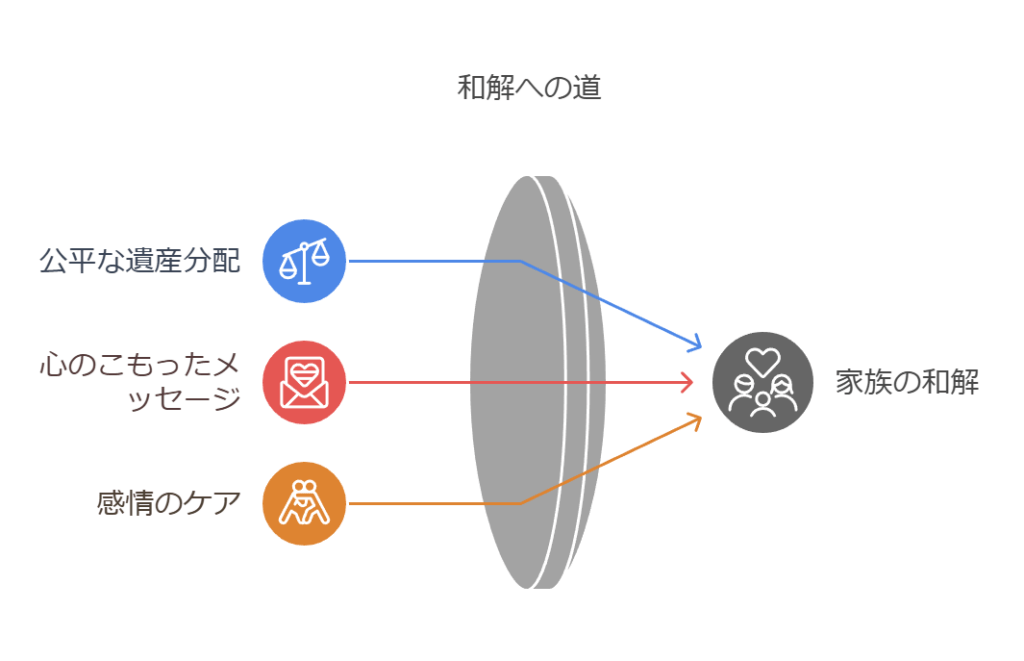

感情面への配慮が生んだポジティブな結果

ケース1:再婚家庭での配慮ある付言

再婚した夫が、前妻との子どもと現妻の子どもたちに財産を公平に分配する遺言を作成。しかし、付言で次のようなメッセージを残しました。

「家族それぞれに特別な思いがあります。再婚したことで心の葛藤があったかもしれませんが、皆が私にとって大切な存在です。」

この心のこもった付言が家族のわだかまりを和らげ、和解のきっかけとなりました。相続は単なる財産の問題ではなく、感情のケアも重要であることがわかる事例です。

ケース2:兄弟間の遺産格差を温かい付言で解消

父親が長男に事業を継がせ、他の兄弟には少額の遺産。しかし付言で、

「皆が家族として誇りに思えるよう努力してきました。特に長男は家業を守るため、重い責任を背負っています。」

と残し、兄弟たちは納得して円満な相続が実現しました。

ケース3:疎遠だった家族との和解のきっかけに

疎遠だった子どもに遺産を残し、付言で次のように伝えました。

「会えなかった時間も、あなたの幸せをいつも願っていました。」

この言葉で親子関係が修復され、遺産相続を通じて絆が深まりました。

ケース4:感謝の気持ちで家族の結束を強めた付言

「家族全員に支えられ、幸せな人生でした。ありがとう。」という一文が、家族の心を温かくし、遺産分割がスムーズに進行しました。

ケース5:財産が少ない場合でも付言が絆を強化

ほとんど財産がなかった母親が、子どもたちへ付言として、

「お金は残せないけれど、愛情はたっぷり注いできました。」

と残し、家族全員が深い感動と共に遺言を大切に受け止めました。

ケース6:再婚家庭で子どもたちの不安を払拭

再婚相手と前妻の子どもたちへのメッセージとして、

「新しい家族も、前の家族も、私にとって大切な存在です。」

と記し、家族全員が遺産を巡る争いなく理解し合いました。

ケース7:事業承継での不満を防いだ感謝の付言

家業を長男に託した際、付言に、

「弟たちも事業への貢献に感謝しています。長男はその責任を背負うための相続です。」

と残し、兄弟間の誤解を防いで円満な相続が実現しました。

ケース8:親友への遺贈でも家族の理解を得た事例

遺産の一部を親友に遺贈する際、

「家族と同じくらい大切な存在だった友人です。感謝の気持ちとして遺贈します。」

と付言し、家族も理解してトラブルが生じませんでした。

ケース9:介護負担への感謝を伝えて兄弟の理解を得た付言

「介護してくれた○○へ、感謝の気持ちを込めて多く遺します。他の兄弟も理解してくれると信じています。」

この付言が、兄弟間の不満を抑え、感謝の心で遺産分割が進められました。

ケース10:子どもたちへの励ましの言葉が心の支えに

「この財産は単なる物ではなく、皆へのエールです。仲良く力を合わせてほしい。」

という付言で、子どもたちは遺産を争うことなく、父親の思いを受け止めました。

ケース11:相続人全員への感謝が争いを防いだ付言

「皆が私にとって宝物です。遺産は形だけ。私の愛は皆に平等に届いています。」

このメッセージが、家族間の温かい絆を再確認させ、遺産分割はスムーズに進みました。

成功する付言の書き方ガイド

心に響くメッセージの書き方

付言は、相続人の心に響くメッセージであることが大切です。成功する付言のポイントは次の3つです。

- 感謝の気持ちを素直に伝える

例:「長年、支えてくれてありがとう。」 - 相続分配の理由を明確に示す

例:「事業の継続を考慮して、○○に多くの資産を託します。」 - 家族への思いやりを忘れない

例:「皆が仲良く暮らしてくれることを願っています。」

感謝や思いやりを伝えるコツ

- 直接的な表現を避け、温かみのある言葉を選ぶ

- 過去の思い出やエピソードを交えると効果的

- 「ありがとう」「信じています」「感謝しています」など、ポジティブな言葉を多用する

トラブル防止のための具体的表現例

- 悪い例: 「○○は何もしてくれなかったから相続しない」

→ 感情的な表現は争いの火種になります。 - 良い例: 「○○には別の形で支援してきたため、今回の相続はこのようにしました」

→ 冷静かつ前向きな理由付けが重要です。

付言を書く際に気をつけたいポイント

曖昧な表現がもたらすリスク

曖昧な表現は、相続人間の解釈の違いを生み、争いの原因となります。例えば、「家族全員が幸せになるように分配してほしい」では、具体的な基準がわからず混乱を招きます。

法律専門家の意見を取り入れる重要性

付言そのものに法的効力はないものの、遺言全体の内容と整合性を取ることが重要です。弁護士や行政書士に相談することで、法的リスクを最小限に抑えられます。

付言と遺言書のバランスの取り方

- 遺言書は法的効力を持つ指示を明確に、付言は感情面の補完として位置づける

- 遺言内容と付言が矛盾しないように注意する

遺言の付言に関するよくある質問

Q.付言は削除・変更できる?

はい、遺言書の付言も遺言書の改訂と同様に、削除や変更が可能です。公正証書遺言の場合は、再作成することが推奨されます。

Q.どんな内容でも自由に書ける?

原則として自由に書けますが、名誉毀損や誹謗中傷、差別的な内容は避けるべきです。また、遺言書の法的効力を損なわない内容にすることが重要です。

Q.付言だけで遺言は成立する?

いいえ、付言だけでは遺言として法的効力を持つことはできません。付言は遺言書の補足的な位置づけであり、必ず正式な遺言書の形式に従う必要があります。

まとめ|家族を守る付言の力

付言の意義と重要性の再確認

遺言書の付言は、単なるメッセージではなく、家族をつなぐ大切な役割を果たします。相続トラブルの防止や家族への感謝の気持ちを伝えるために欠かせない要素です。

最後に伝える「想い」が未来を変える

付言は、遺言者の最後のメッセージとして、家族の心に深く刻まれます。財産以上に大切な「想い」を伝える手段として、しっかりと心を込めて書きましょう。