不動産を「共有名義」で相続した、あるいは離婚後に家が元配偶者との「共有名義」のままになっている。

そんな状況に、心当たりはありませんか?

一見問題なさそうに見えるこの「共有名義」、実は放置しておくと深刻なトラブルに発展することが少なくありません。

「将来どうなるか分からないけど、今はとりあえずこのままでいいかな」

「他の共有者と関係が悪くて話し合いも難しい」

「そもそも、どうやって共有名義を解消できるのか分からない」

…そんな不安を抱えたまま、何年も状況が変わらないという方が非常に多いのです。

この記事では、相続や離婚をきっかけに不動産が共有名義になってしまった方に向けて、以下のような情報をわかりやすく解説します。

- 共有名義のままだと起こりうるリスクと問題点

- 実際にあったトラブル事例(相続・離婚ケース)

- 共有名義を分割・解消するための方法と手続き

- 民法上の法的ルールや制度

- 行政書士に相談するメリット

- よくある質問とその回答

また、将来同じような状況に直面しそうな方や、「子どもたちに迷惑をかけたくない」と考えている方にも参考になるよう、遺言書の活用による予防策もご紹介します。

この記事を読めば、「放置することで何が起こるのか」「どう動けばよいのか」が見えてきます。

そして、「これは自分だけでは解決が難しいかも」と感じた方は、専門家に相談することが第一歩です。

ぜひ、最後まで読んで今後の選択に役立ててください。

目次

そもそも「共有名義」とは?知らないと危険な基本知識

共有名義の定義と仕組み

「共有名義」とは、1つの不動産を複数人で所有している状態を指します。

たとえば、兄弟で1つの実家を相続した場合や、夫婦で家を購入した際に持分を分け合う場合などが該当します。

共有名義では、それぞれの所有者のことを「共有者」と呼び、不動産の所有権は持分(もちぶん)という形で個別に割り振られます。たとえば、兄弟2人で半分ずつ持っていれば、それぞれ1/2ずつの持分ということになります。

この持分に基づき、所有者は次のような権利を持ちます。

- 自分の持分を第三者に売却する権利(ただし制限あり)

- 不動産の利用や収益について協議する権利

- 全体の処分(売却・賃貸など)に関する同意権

一見フェアな仕組みに見えますが、実は非常に不便でトラブルになりやすい形態でもあるのです。

なぜトラブルが起きやすいのか?

共有名義の不動産は、「複数人で1つのモノを共同で持っている」という性質上、意思決定がスムーズに進みにくいという大きな問題を抱えています。

代表的なトラブルの要因は以下のとおりです。

1. 共有者全員の同意が必要になる

不動産を売却したい・貸したい・リフォームしたいと考えたとき、原則として共有者全員の合意が必要になります。

1人でも反対すれば、基本的には話が進みません。

2. 利用方法や費用負担で揉めやすい

誰が住むのか、空き家にするのか、固定資産税や修繕費は誰が負担するのか。考え方が違えば、感情的な対立にまで発展することもあります。

3. 他の共有者が亡くなった場合に相続問題が連鎖する

誰かが亡くなると、その持分がさらに複数人の相続人に分かれていくため、どんどん関係者が増え、より複雑な共有状態になります。

このように、共有名義には「放置しておくとどんどん問題が大きくなってしまう」という構造的なリスクがあるのです。

「まだ大丈夫」と思っている今こそ、早めに状況を整理しておくことが非常に重要です。

共有名義のままだとどんな問題が起こるのか?

「共有名義」と聞くと、なんとなく「みんなで公平に持っているから安心」と思われがちですが、実際には大きな落とし穴があります。

このセクションでは、相続による共有名義と離婚後の共有名義に分けて、実際に起こりがちな問題を解説します。

相続で共有名義になった場合のトラブル事例

兄弟で相続した実家——売りたい人と残したい人で対立

たとえば、親が亡くなり、実家を兄弟2人で相続した場合。

Aさんは「もう使わないから売って現金にしたい」と考え、Bさんは「思い出の家だから残しておきたい」と主張。話し合いが平行線になり、家は使われず、固定資産税だけがかかり続ける状態に…。

こうしたケースでは、実家が空き家になり、資産価値が下がったり、倒壊リスク・近隣トラブルの原因になるなど、放置するほど問題が深刻化していきます。

兄弟の一人が亡くなり、さらに複雑化

さらに厄介なのが、共有者の一人が亡くなった場合。

その持分はさらに複数の相続人に引き継がれ、「共有者の数」がどんどん増えて意思決定がますます困難になります。

「もう誰に連絡していいかも分からない」という状況になると、不動産としての価値は著しく下がってしまいます。

離婚後の共有名義のまま放置した場合のリスク

「いつか処分するつもり」が何年も続く…

夫婦で家を購入し、離婚したものの、そのまま共有名義になっているケースは非常に多いです。

このような場合、以下のような問題が起こりがちです:

- 一方が住み続け、もう一方が不公平感を抱く

- 住宅ローンが残っていても、名義を変えられない

- 売却しようにも、元配偶者が連絡に応じない

- 住んでいない方が固定資産税を請求されるケースも

感情的なこじれが関係するため、話し合いが成立しにくいのもこのケースの特徴です。放置すると、お互いの人生設計に大きな影響を与えかねません。

共有名義を「そのままにすること」の本当のリスク

ここまで紹介した通り、共有名義には以下のような重大なデメリットがあります。

- 売却・賃貸などの意思決定に全員の同意が必要

- 合意が取れないと、不動産を活用できない

- 放置するほど、関係者が増えて手続きが煩雑になる

- 感情的な対立が深まり、法律的トラブルに発展することも

共有名義は、短期的な妥協の産物であることが多いですが、長期的には大きな負担や損失を生むリスクがあります。

共有名義の不動産を分割・解消する方法とは?

「共有名義を解消したい」と思っても、何から始めてよいかわからない人が多いのではないでしょうか。

実際には、法的な方法や手続きはいくつかあり、状況に応じて適切なアプローチを選ぶことが重要です。

ここでは、主な解決手段をわかりやすくご紹介します。

共有者間での協議と合意が第一歩

もっとも理想的なのは、共有者同士で話し合い、合意に基づいて分割・処分方法を決めることです。

たとえば、以下のような合意内容が考えられます。

- 一方が持分を相手に売却して単独所有にする

- 不動産を売却して、その代金を持分割合に応じて分ける

- 現物分割ができる土地であれば、物理的に分ける(※要調査)

このように「協議での解決」ができれば、費用も時間も最小限に抑えられます。

ただし、感情の対立や連絡が取れない共有者がいる場合など、話し合いが難航することも多いのが実情です。

持分の売却や譲渡を活用する方法

協議が成立しない場合、自分の持分だけを第三者に売却・譲渡するという方法もあります。

ただし注意点もあります。

- 共有名義の「持分のみ」では買い手が付きにくい(利用価値が低いため)

- 一般市場では売却が難しく、専門業者に安く買い叩かれることもある

- 他の共有者には「持分の買取を優先して提案」するのがマナー

この方法は「とにかく手放したい」という状況で使われることが多いですが、持分の処分には慎重な判断が必要です。

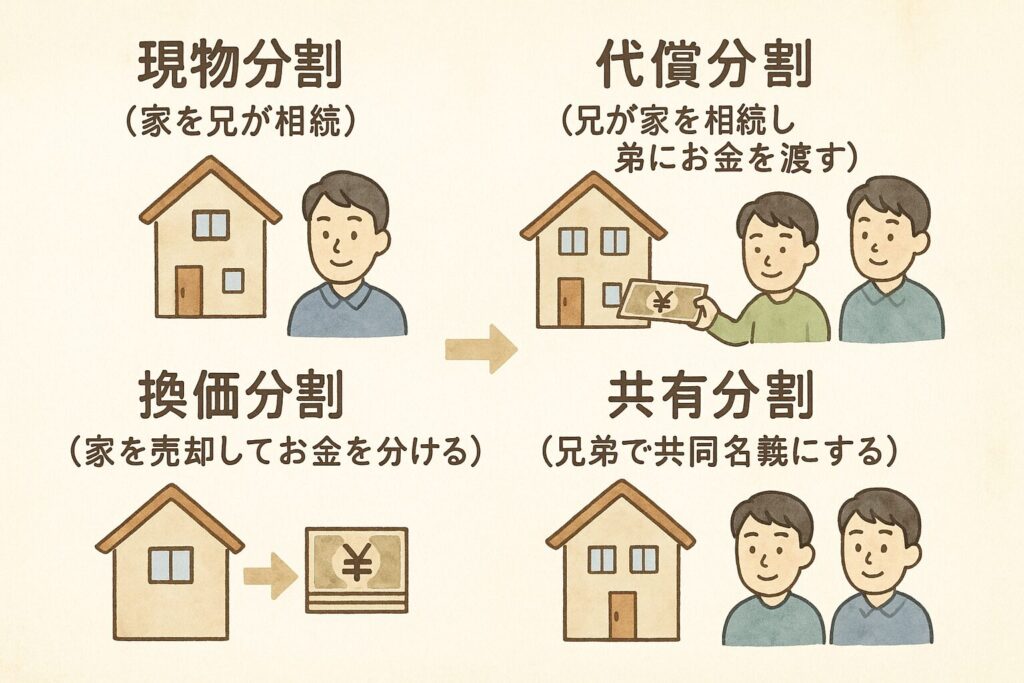

どうしても合意できない場合は「共有物分割請求訴訟」も

協議が不成立、かつ持分売却も難しい場合、最終手段として裁判所に「共有物分割請求訴訟」を起こすことが可能です(民法第258条)。

この訴訟には2つのパターンがあります。

- 現物分割:物理的に土地などを分けて所有

- 代償分割:一方が物件を取得し、他方にお金で精算する

- 換価分割:不動産を売却して現金で分配

ただし、訴訟になると弁護士費用や時間的コストが大きくなり、関係がさらに悪化する可能性もあるため、できれば避けたい方法です。

相続発生前に備える方法(遺言書の活用)

相続による共有名義を避けたい場合は、生前に遺言書を作成しておくことが非常に有効です。

たとえば、

- 「不動産は長男に相続、代償金を他の兄弟に支払うようにする」

- 「実家を売却して、現金を平等に分ける」旨を明記する

こうした内容を法的に有効な遺言書にしておけば、共有を前提としないスムーズな相続が可能になります。

行政書士は遺言書の作成支援にも対応していますので、「自分の代でトラブルを避けたい」という方は、ぜひ専門家に相談してみてください。

法的観点から見る「共有名義の分割」のポイント

共有名義の不動産を分割・解消する際には、民法をはじめとした法的なルールや制度の理解が不可欠です。

このセクションでは、法律上どのように「共有」が定義され、どんな権利が認められているのか、また共有を解消する手段にはどんなものがあるのかを、分かりやすく解説します。

民法における「共有」の定義とルール

民法第249条では、共有について以下のように定められています:

「数人が、ひとつの物を所有する場合において、その各人がその物の持分に応じて権利を有すること」

つまり、1つの不動産に対して複数人がそれぞれの「持分割合」で所有権を持っている状態が「共有」とされます。

各共有者は、自分の持分に関して以下のような権利を持ちます。

- 他人に持分を譲渡・売却する権利

- 持分に応じた収益を得る権利

- 不動産の使用・収益に関する意思表示を行う権利(※制限あり)

ただし、不動産全体を動かすような大きな判断(売却・賃貸など)には、共有者全員の同意が必要になります。

共有物分割の請求権(民法第256条)

共有者には、法律上「いつでも共有物の分割を請求できる権利」が認められています。これは民法第256条に明記されています。

「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内で、共有物を分割しない旨の契約をすることができる。」

つまり、他の共有者が反対していたとしても、一方的に裁判所へ分割を請求することが可能です。

ただし、実務上はまず話し合いによる協議分割が優先され、合意が難しい場合に限って、裁判手続き(共有物分割訴訟)に移行します。

不動産の処分に必要な「同意の範囲」

不動産を共有名義で所有している場合、何をするにも「どこまでの同意が必要か」は非常に重要なポイントです。

| 行為内容 | 必要な同意の範囲 |

|---|---|

| 固定資産税の支払いなどの管理行為 | 持分の過半数の同意 |

| 賃貸借契約の締結・更新 | 共有者全員の同意(判例による) |

| 不動産の売却や担保設定 | 共有者全員の同意が必要 |

このように、共有者が1人でも反対すると、処分や運用が事実上ストップしてしまうのが現実です。

遺言による共有回避の法的有効性

生前に遺言書を作成することで、「共有状態」を回避することが法的に可能です。

特に、不動産の分配に関しては次のような内容を盛り込むことで、相続後の共有を防げます。

- 不動産は特定の相続人に単独で相続させる

- 他の相続人には金銭(代償分割)で公平を保つ

- 共有を望まない旨、遺言者の意思を明確に記す

法的に有効な遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)を作成すれば、相続時にその内容が優先され、共有によるトラブルを未然に防ぐことができます。

行政書士に相談するメリットとは?

「共有名義のままにしておくのは良くない」と分かっていても、

- どこに相談すればいいの?

- 弁護士?司法書士?それとも行政書士?

と、迷う方も多いのではないでしょうか。

実は、共有名義の分割やそれに伴う書類作成、手続き、遺言書の作成支援などは、行政書士の得意分野です。

このセクションでは、行政書士に相談することのメリットを詳しく解説します。

手続き・書類作成を代行してくれる

不動産の共有名義に関する解消手続きでは、次のような書類が必要になる場合があります。

- 持分譲渡契約書

- 協議書・合意書

- 内容証明郵便

- 遺言書(自筆・公正証書)

- その他相続・財産分与に関する書類

これらは法律的に整った形式で作成しなければ、無効になったり、後々トラブルの火種になったりすることも。

行政書士は、これらの法的効力を持つ書類の作成を正確かつ迅速に行う専門家です。

自分で作成するよりも、ミスのリスクが格段に低くなります。

中立的な立場で調整サポートが可能

兄弟や元配偶者との共有状態では、感情のこじれや対立がネックになり、話し合いが進まないケースも少なくありません。

そんなとき、行政書士が中立的な第三者として間に入り、協議の流れをスムーズに進めるサポートを行うことができます。

弁護士のように代理人として交渉を行うことはできませんが、

- 書類のやり取りのサポート

- 各当事者に分かりやすく法的ポイントを説明

- 複雑な手続きを丁寧に調整

など、「円満な解決」に向けた潤滑油のような役割を果たします。

対応が早く、初回相談が無料の行政書士も多数

行政書士は地域密着型の事務所が多く、対応が非常にスピーディーです。

また、弁護士や司法書士に比べて初回相談が無料のところが多く、相談のハードルが低いのも大きなメリット。

特に、以下のような方には行政書士の利用が向いています。

- 裁判にしたくはないが、文書や手続きはしっかり進めたい

- 法的な内容を分かりやすく説明してほしい

- 不動産の相続や名義変更、遺言などの支援を受けたい

トラブルが深刻化する前に、まずは行政書士に相談して現状整理や今後の選択肢を把握することが、最善の一歩になります。

共有名義と分割に関するよくある質問【Q&A】

共有名義の不動産については、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。

ここでは、相談の現場でよくいただく質問を取り上げ、分かりやすく回答していきます。

Q1. 共有名義のまま住み続けることはできますか?

A. はい、住み続けること自体は可能です。

ただし、自分だけの判断でリフォームや売却ができないため、将来的に問題が生じやすくなります。

また、共有者の一人が「売却したい」と言い出した場合、トラブルになることもあります。

→ 長期的には「誰が所有するのか」を明確にすることが安心につながります。

Q2. 自分の持分だけを売却できますか?

A. 法律上は可能です。自分の持分を第三者に売却することは自由ですが、実際には買い手がつきにくいのが現実です。

さらに、見知らぬ第三者が共有者として入ってくると、今後の協議がさらに難しくなることも。

→ まずは他の共有者に持分を買い取ってもらえないか相談するのが現実的です。

Q3. 他の共有者が話し合いに応じてくれない場合は?

A. どうしても協議ができない場合、最終的には裁判所に共有物分割請求を申し立てることが可能です。

ただし、時間と費用がかかり、関係がさらに悪化することもあるため、できる限り行政書士や専門家を通じて合意形成を図る努力をすることをおすすめします。

Q4. 行政書士と司法書士、どちらに相談すべき?

A. 役割の違いがあります。

- 行政書士:協議書や契約書の作成、遺言書の作成支援、相談・調整のサポート

- 司法書士:不動産の登記手続き(名義変更など)

つまり、まずは行政書士に相談して全体像を整理し、必要に応じて司法書士や弁護士と連携するのが最も効率的です。

Q5. 遺言書を作ることで、共有名義は避けられますか?

A. はい、可能です。

遺言書に「不動産は特定の相続人に相続させる」と明記することで、共有状態を避けられます。

さらに、公正証書遺言にしておけば、法的な有効性が確保され、相続発生後もスムーズです。

→ 将来のトラブル防止のために、遺言書の作成は非常に有効な手段です。

まとめ|共有名義のまま放置せず、専門家に早めの相談を!

不動産の「共有名義」は、一見すると平等で便利な方法のように思えます。

しかし実際には、意思決定が難しく、トラブルや経済的損失を招きやすいという大きなリスクを抱えています。

- 相続で兄弟と共有した実家が、売るにも残すにも話が進まない

- 離婚後に元配偶者と共有名義のまま放置してしまい、税金やローンで揉めてしまう

- 共有者の一人が亡くなって、相続人が増えてさらに複雑化する

…こうしたケースは珍しくありません。

「とりあえず共有のままでいいか」という選択が、数年後に大きな後悔につながる可能性があります。

放置リスクを避けるためにできること

- 共有者同士での協議を行い、早めに合意を形成する

- 持分の売却・譲渡など現実的な解消方法を検討する

- 相続に備えて遺言書を作成し、将来の共有を回避する

こうした対応を進めることで、共有名義によるリスクを大幅に減らすことができます。

専門家への相談が最も確実な一歩

共有名義に関する問題は、自分だけで判断・処理するには難しい点が多いのが現実です。

行政書士に相談すれば、

- 書類作成や手続きの代行

- トラブル防止のためのアドバイス

- 遺言作成による将来の予防策

といった具体的なサポートを受けることができます。

さらに、初回相談無料・迅速対応といったメリットがある事務所も多いため、気軽に相談を始められます。

まとめ

- 共有名義は、長期的に見るとリスクが大きい

- 相続・離婚のどちらのケースでも、放置は問題を悪化させる

- 専門家に相談し、早めに解決の道筋をつけることが大切

「このままで大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、早めに専門家に相談することがトラブルを防ぐ最良の方法です。

まずは初回相談を利用して、一歩を踏み出してみてください。

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。

もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」

- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」

- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。

まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

- 遺言って何から始めればいいの?

- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?

- 自分で書いた遺言書を見てほしい

- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?

- 相続の流れも一緒に知りたい など

💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。

地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)

- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

ご相談の流れ

- 【STEP1】お問い合わせ

→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整

→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)

→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り

→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

ご相談方法(選べます!)

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |

| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |

| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |

行政書士プロフィール

行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)

- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中

- 趣味:競泳

- メッセージ:

「遺言は難しいことではなく、優しさのカタチです。

家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

お問い合わせはこちら

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。

どんな小さなことでも構いません。

今すぐ、気軽にご連絡ください。