「遺言って、何歳から必要なの?」そう思ったあなたへ

「遺言なんて、まだ先の話」

「元気だし、家族もいるし、自分には関係ない」

そう感じていませんか?

実は、遺言は高齢者だけのものではありません。むしろ、現代のライフスタイルにおいては、30代・40代のうちから準備しておくことが非常に重要になってきています。

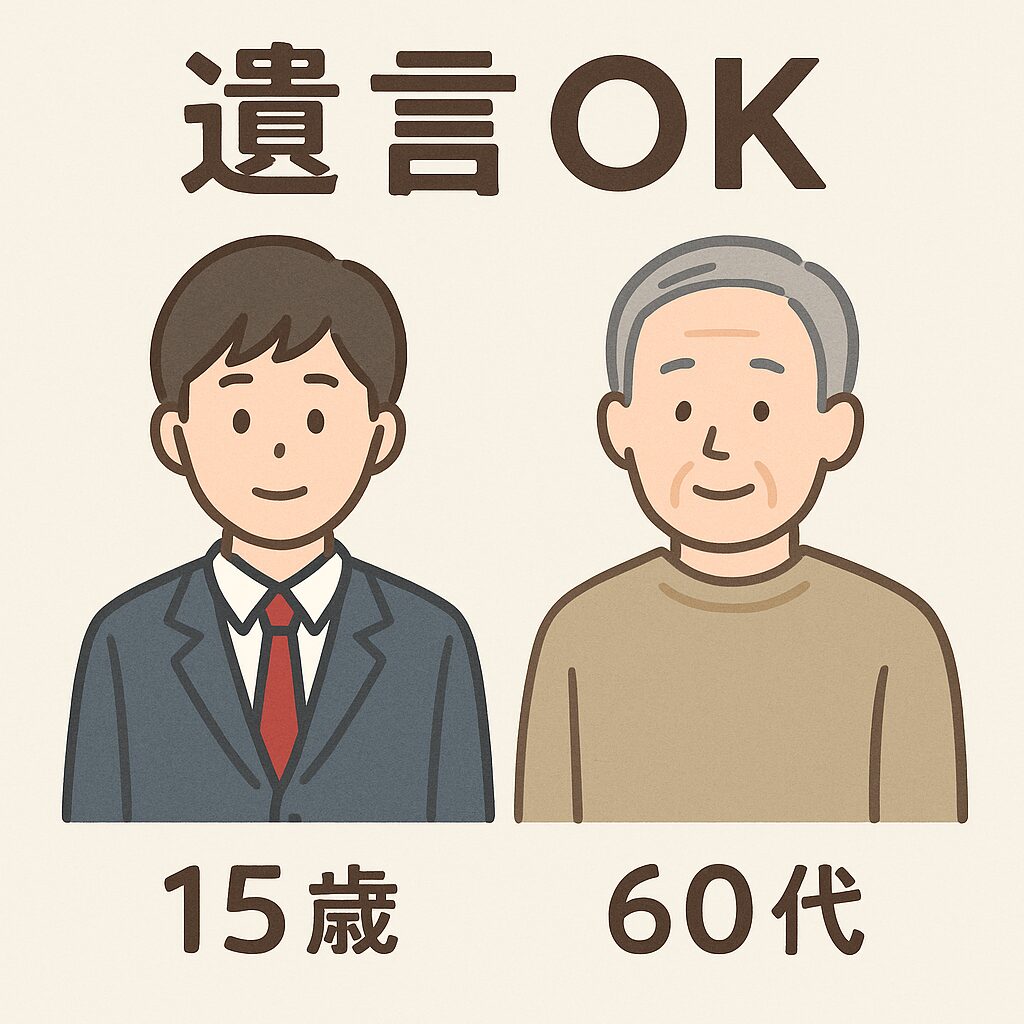

そもそも、遺言が何歳から書けるかご存じですか?

答えは、驚くことに「15歳から」です。これは民法で明確に定められているルール。つまり、法的には高校生からでも、しっかりと有効な遺言を残すことができるのです。

ではなぜ、こんなにも早くから遺言が認められているのでしょうか?

そして、なぜ今、あなたのように「遺言 何歳から」と検索する人が増えているのでしょうか?

本記事では、

- 民法における遺言の基本ルール

- 30代・40代でも遺言が必要な理由

- 「終活」ではなく「人生戦略」としての遺言の考え方

- 実際に遺言がなかったことで起きたリアルな後悔

- 自筆証書、公正証書、どちらを選ぶべきか

- よくある質問(Q&A)での疑問解消

など、今こそ知っておくべき遺言の本質を、わかりやすく・実用的にお届けします。

遺言は、「まだ早い」と思っている今こそがベストタイミングです。

大切な家族のために。

そして、自分自身の人生を守るために。

まずは、遺言の本質とそのタイミングについて、一緒に見ていきましょう。

目次

遺言は何歳から書ける?【民法の基本をわかりやすく解説】

遺言は15歳から可能。法律で明確に定められています

「遺言って、いったい何歳から書けるんだろう?」

この疑問にはっきりと答えるなら15歳です。

これは民法961条に明記されており、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。

つまり、15歳以上であれば、誰でも法律的に有効な遺言書を作成することができます。

なぜ15歳?その背景にある考え方

15歳という年齢に驚いた方もいるかもしれません。

ですが、これは「未成年者には判断能力がない」と一括りにするのではなく、個人の意思を尊重する民法の理念によるものです。

たとえば、事故や病気で若くして亡くなってしまった場合でも、「大切な人に財産を遺したい」という思いがあるかもしれません。

その意思を尊重し、法律として認めているのがこの規定です。

有効な遺言にするには「方式」が重要!

ただし、15歳以上であれば何を書いても遺言として認められるわけではありません。

民法で定められた「方式(書き方のルール)」に従わなければ、無効になってしまうことがあります。

代表的な遺言の方式は以下の2つです。

自筆証書遺言(民法第968条)

- 全文を自筆で書く

- 日付・氏名・押印が必要

- 自宅で保管できるが、方式ミスによる無効リスクあり

公正証書遺言(民法第969条)

- 公証役場で作成する

- 公証人と証人2人が立ち会う

- 法的に安全性が高く、争いが起きにくい

このように、遺言は「何歳から書けるか」だけでなく、「どう書くか」が非常に重要です。

年齢だけでなく「意思能力」も問われることがある

また、年齢以上に重要視されるのが、「遺言時に十分な判断力(意思能力)があったかどうか」です。

たとえば、高齢で認知症が進んでいる状態で書いた遺言は、たとえ公正証書でも無効と判断されることがあります。

逆に、若くても判断力がしっかりしていれば、遺言は有効とされます。

ここからもわかる通り、「元気なうち」「しっかり考えられるうち」に遺言を書いておくことが、実は一番の保険になるのです。

まとめ:遺言は15歳から。でも「いつ書くか」がもっと重要

判断力があるうちに、しっかり準備しておくことが重要言は証人(20歳以上が原則)の立会いが必要です。

法律上、遺言は15歳から書ける。

ただし、法定の方式に従わなければ無効になる可能性あります。

「まだ早い」は本当?30代・40代が遺言を考えるべき理由

遺言は「人生の終わり」ではなく「人生の変化」に備えるもの

「遺言は、年を取ってからでいい」

「まだまだ先の話だから、今は考えなくていい」

多くの人がそう思いがちですが、現代のライフスタイルにおいては、その考え方は危険かもしれません。

30代・40代は、人生の大きな転機が次々に訪れる時期です。

結婚、出産、住宅購入、転職、独立、親の介護、離婚、変化が多いからこそ、もしものときに備えて「遺言」という選択肢を持っておくことが、あなた自身と大切な人たちを守る戦略になります。

たとえば、こんなケースを考えてみてください

ケース①:小さなお子さんがいる家庭

万が一、親が事故や病気で急死してしまったら?

→ 財産の配分、子どもの後見人、保険金の受取人などを遺言で明記しておくことで、子どもを守ることができます。

ケース②:共働き・事実婚のパートナー

籍を入れていないパートナーがいた場合、法律上の相続権はありません。

→ 遺言がなければ、どんなに長く一緒に暮らしていても「何も受け取れない」ことも…。

ケース③:再婚・ステップファミリー

前の配偶者との子どもがいる、再婚して家庭を築いた。

→ 法定相続人の関係が複雑になり、トラブルの火種に。

→ 遺言がなければ「争続」に発展しやすいパターンです。

そもそももしもは年齢を選ばない

病気や事故は、年齢に関係なく突然やってきます。

特に近年は、30代・40代の若さでも、心筋梗塞や脳卒中、がんなどの病気で命を落とす人も珍しくありません。

さらに、交通事故や自然災害など、自分の意思では防げない事態もあります。

だからこそ、「自分がいなくなったとき、残される人が困らないようにする」ための備えが、今こそ必要なのです。

遺言は今の気持ちを形にする手段

「まだ未来が見えないから書けない」と感じる人も多いと思います。

でも、遺言は一度書いたら終わりではなく、何度でも書き直せます。

つまり、今の自分の想い、考えを「一旦カタチにする」だけでも十分意味があるのです。

ライフステージが変わったら、また更新すればいい。

そう考えると、遺言は人生のスナップショットのようなものとも言えるかもしれません。

まとめ:「早すぎる遺言」は存在しない

- 30代・40代は人生の変化が大きい時期

- 子ども・パートナー・親など、守るべき存在が増える

- 若いうちから遺言を書いておくことで、大切な人を守れる

- 今の気持ちを残しておき、必要に応じて更新すればOK

遺言は終活ではなく人生戦略

「終活だから書く」ではなく、「守るために書く」

「遺言を書こうと思ったら、なんだか死ぬ準備をしているようで…」

そんな声をよく耳にします。

ですが、それは遺言=終活というイメージに引っ張られてしまっている状態です。

本来、遺言とは、

人生の中で何を大切にしてきたか、そしてこれから何を遺したいかを明確にするもの。

つまり、「死ぬための準備」ではなく、「自分と家族の未来を守るための選択」なのです。

人生戦略としての「遺言」が今、注目されている理由

ここ数年、遺言の位置づけは大きく変わってきています。

その背景には、以下のような社会の変化があります。

- 家族のかたちが多様化(事実婚、再婚、ひとり親など)

- 資産の種類が複雑化(不動産、株、仮想通貨、NFTなど)

- 相続トラブルの増加

- 40代・50代の早期死亡事例が増えている

- 認知症リスクへの不安の高まり

こうした変化の中で、「いつか書けばいい」と先延ばしにするリスクが増しています。

だからこそ、元気なうちに判断力があるうちに戦略的に準備しておくことが、非常に価値のある行動なのです。

会社員・フリーランス・経営者でも「戦略的な遺言」が必要な時代

たとえば会社員でも、こんなケースが考えられます。

- 住宅ローンを組んでいる

- 持ち家がある

- 生命保険に加入している

- 退職金や企業型DC(確定拠出年金)を持っている

これらはすべて相続財産として遺言の対象になり得るのです。

また、フリーランスや経営者の場合はもっと複雑です。

ビジネス上の契約・顧客・機材・ドメイン・SNSアカウントなど、「個人のもの」と「仕事のもの」が混在しやすく、死後の整理は困難を極めます。

だからこそ、戦略的に整理するツールとしての遺言が必要になります。

「人生をデザインする」ためのツールとしての遺言

最近では、ファイナンシャルプランナーやライフコーチと一緒に、「人生のデザイン」の一環として遺言を考える人も増えています。

- 今ある資産をどう活かすか

- 将来、誰に何を託すか

- 万が一のとき、大切な人をどう守るか

遺言は、こうした意思や価値観を「形にする」ための手段でもあります。

まとめ:「遺言=死の準備」ではない時代へ

- 遺言は「死ぬため」ではなく「守るため」に書く

- 家族・資産・ビジネスを守る人生戦略の一部

- 社会の変化に対応するため、遺言はより重要に

- 遺言は、未来を見据えた「意思表示ツール」

【事例】遺言があれば防げたトラブル3選

「うちは大丈夫」──そう思っていた人ほど、実はもめている

遺言の重要性を語るとき、どれだけ理屈で説明しても「自分には関係ない」と思われがちです。

しかし実際には、「遺言がなかったことで大きなトラブルに発展した」ケースが後を絶ちません。

ここでは、リアルに起きた代表的な5つの事例をご紹介します。

どれも、「自分には関係ない」と思っていた人たちが直面した、あのとき遺言さえあれば…という現実です。

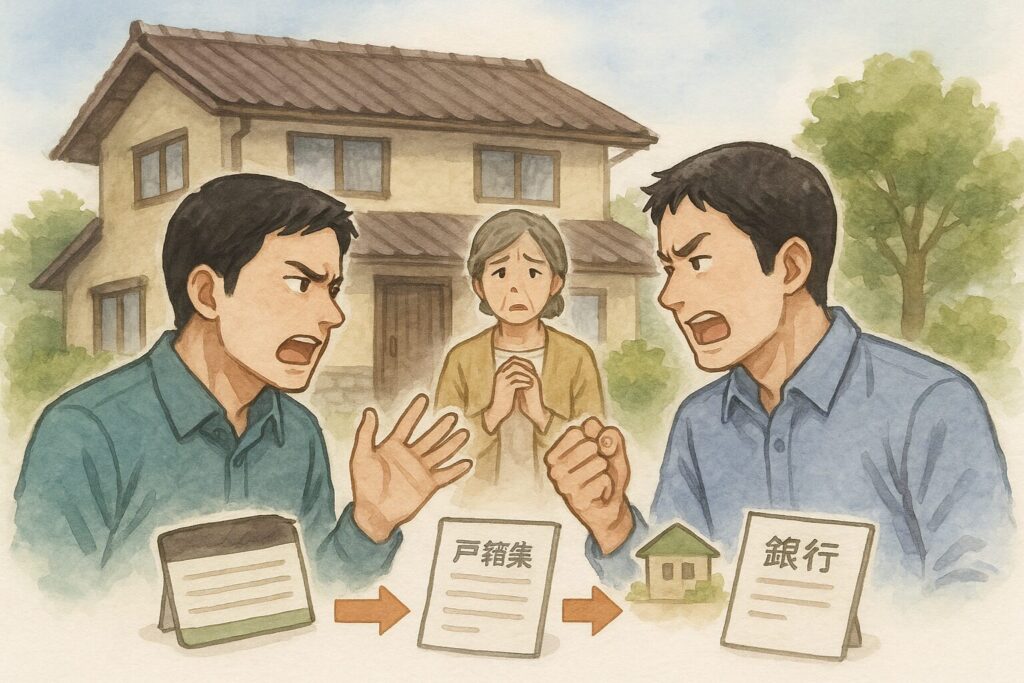

事例①:家族仲が良かった兄弟が「実家の土地」で対立

- 70代の父が急死。遺言はなし。

- 相続人は長男と次男の2人。

- 実家を長男が継ぐつもりだったが、次男は「平等に分けるべき」と主張。

結果、感情的な対立に発展し、調停・裁判へ。

家庭内の関係は崩壊し、親族間の縁も切れてしまいました。

ポイント

「家は長男へ、次男には預金を多めに」など、遺言で明示しておけば、兄弟が対等に扱われていると感じられ、もめるリスクは激減します。

事例②:事実婚10年のパートナーに何も残らなかった

- 40代男性が病気で急逝。

- 内縁の妻と10年同居していたが、法律上の婚姻関係はなし。

- 遺言がなかったため、パートナーには一切の相続権が認められなかった。

結果、住んでいた家も引き継げず、金銭的にも精神的にも追い詰められることに。

ポイント

「財産を内縁の妻に相続させる」と遺言に書いておけば、法的に保護できたケースです。

事例③:再婚後、前妻の子との相続トラブル

- 男性が後妻と再婚し、連れ子と暮らしていた。

- しかし前妻との間に成人した子どももいた。

- 男性が突然亡くなり、遺言は未作成。

→ 相続では前妻の子も法定相続人となり、後妻との間に深刻な対立が発生。

「父はこの家を自分に残すと言っていた」と証言しても、法的効力はなし。

ポイント

複雑な家族関係の場合こそ、遺言で明確に意思を残すことが不可欠です。

事例④:デジタル遺産の所在が不明で資産が消失

- 40代男性が急死。

- 仮想通貨やネット証券を複数利用していたが、家族にはパスワードを一切伝えていなかった。

→ 財産の存在自体が把握できず、資産は事実上の消失。

ポイント

遺言やエンディングノートに「資産の一覧」「ログイン情報の場所」を明記しておけば、家族が混乱せずに対応できたはずです。

事例⑤:独身女性が亡くなり、親とペットが取り残された

- 50代独身女性が病気で急死。

- 80代の高齢の両親と、飼い猫が残された。遺言なし。

→ 相続手続きは親が負担。

→ ペットの世話をめぐり、親族内で押しつけ合いが発生。

→ 住宅の管理・遺品整理・口座凍結なども大きな負担に。

ポイント

「財産の管理を誰に任せるか」「ペットの世話をどうするか」など、単身者ほど遺言で備えておくべき内容が多いのです。

「何も残さない」が、いちばん不親切かもしれない

遺言がないと、家族は「何をどう分けるか」「誰が何をするか」を、自分たちで一から決める必要があります。

その負担は精神的にも、物理的にも非常に重いものです。

逆に、たった一通の遺言があるだけで、

「本人の意志を尊重しよう」と、冷静に話し合える可能性がぐっと高くなるのです。

まとめ:遺言は「もめないための最後の優しさ」

- トラブルの原因は「遺言がないこと」ではなく、「本人の意思が見えないこと」

- 複雑化する現代社会では、遺言は家族への配慮そのもの

- まだ大丈夫はもう遅いかもしれない

どんなときに遺言を書くべき?タイミングと目安

「いつか書こう」は、たいてい書かれない

「そのうち書こうと思ってた」

「定年退職したら考えるつもりだった」

「子どもが大きくなってからでいいと思ってた」

──でも現実には、そのいつかが来ないまま亡くなってしまう人が多いのです。

遺言は、「人生の終わり」に準備するものではなく、

「人生が動いたとき」にこそ書くべきもの。

ここでは、遺言を書くタイミングの目安をご紹介します。

遺言を考えるべき主なタイミング7選

① 結婚・再婚したとき

→ 配偶者が法定相続人になるとはいえ、「何をどう残したいか」は人それぞれ。

再婚の場合は、前妻・前夫との子との関係も考慮が必要。

② 子どもが生まれたとき

→ まだ幼い子どもがいるなら、「後見人を誰にするか」や「教育費の分配方法」などを明記しておくと安心。

→ 推定相続人(子ども)が複数になる場合も早めの備えを。

③ 住宅・不動産を購入したとき

→ 住宅は分割しにくく、相続トラブルの火種になりやすい。

→ 「この家は○○に」と意思を明確にするだけで、もめ事が防げる。

④ 起業・独立・フリーランスになったとき

→ 事業用の口座や資産、契約関係を誰が引き継ぐかは非常に重要。

→ 特に個人事業主は「仕事=個人財産」になりがちなので注意。

⑤ 離婚したとき

→ 元配偶者との間に子どもがいる場合、その子には相続権が残る。

→ 新たなパートナーや家族との関係を明確にしておく必要あり。

⑥ 大きな病気・けがを経験したとき

→ 一度、健康を失うと「次は…」という不安がよぎる。

→ 回復したタイミングこそ、将来に備える絶好のチャンス。

⑦ 親が亡くなった・相続を経験したとき

→ 「相続の大変さ」を身をもって体験したときは、自分の将来を見直す好機。

→ 「自分は子どもに同じ思いをさせたくない」と思う人が多い。

遺言は何度でも書き直せる

遺言は、一度書いたら一生それで固定されるものではありません。

むしろ、ライフステージに合わせて更新していく前提で考えるべきです。

- 子どもが生まれた

- 家を買った

- 離婚した

- 相続税対策を見直したい など

人生は常に変化します。

だからこそ、「今の時点での自分の意思」を残し、必要があれば後で書き直すというスタンスでOKです。

「準備しすぎ」は存在しない。でも「準備不足」は致命的

遺言に関しては、早すぎたと後悔する人はいません。

後悔するのは、ほとんどが「もっと早く準備しておけばよかった」というケースです。

まとめ:「いつか」ではなく「今」が、そのときかもしれない

「今の気持ち」を一度形にしておけば、将来の安心につながる

遺言は死の直前ではなく、人生の節目で書くもの

ライフイベントのたびに見直しながら育てていく感覚でOK

遺言の書き方と注意点(若いうちに準備する人向け)

「書いてみたいけど、どうやって書けばいいの?」というあなたへ

遺言が大切なことはわかったけれど、

「何を書けばいいの?」「どんな形式にすればいいの?」

と疑問や不安がある方も多いのではないでしょうか?

このセクションでは、遺言の2大方式(自筆証書・公正証書)の違いと、若いうちから準備する際の注意点をわかりやすく解説します。

遺言書の代表的な2つの方式

自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

特徴

- 自分で全文を書く(パソコン・代筆不可)

- 日付・氏名・押印が必要

- 2020年から「法務局での保管制度」もスタート(※原則費用は3,900円)

メリット

- 費用がほとんどかからない

- 思い立ったときにすぐ書ける

デメリット

- 書き間違いや方式ミスで無効になる可能性

- 家族が発見できないと意味がない

- 死後、家庭裁判所の「検認手続き」が必要になる場合も

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

特徴

- 公証役場で公証人が作成

- 証人2人が立ち会う必要あり

- 原本は公証役場に保管される(なくす心配なし)

メリット

- 法的に安全性が非常に高い

- 無効になりにくい

- 家庭裁判所の検認が不要

デメリット

- 公証人手数料がかかる(目安:1〜数万円)

- 証人が必要(第三者に知られる可能性)

若いうちに準備するなら、どちらがオススメ?

初めての遺言で、ライフステージが今後も変わることが前提なら、

まずは「自筆証書遺言」で気軽にスタートし、

ライフステージの変化に応じて「公正証書遺言」にステップアップする方法が一般的です。

若い世代だからこそ考えたい遺言の内容

近年では、従来の相続項目に加えて、以下のような現代型の遺言項目が注目されています。

デジタル遺品の管理

- ネット銀行、証券口座、仮想通貨

- SNSアカウント(Instagram、X、YouTubeなど)

- クラウド上のデータや契約情報

→ アカウント一覧やログイン情報を「エンディングノート」などに整理し、

遺言書にその存在を記しておくのがおすすめです。

ペットの世話や引き取り先

→ ペットは物として扱われるため、遺言で「誰に託すか」を書かなければ、宙に浮く存在に。

→ 飼育費用を一緒に遺贈する形で指定するのが安心です。

「推し活」やコレクションの行方

→ アイドルグッズ、アニメグッズ、推しのグッズやチケットなども、

人によっては「自分の大切な資産」。

→ 必要であれば、「特定の友人に譲る」などの意思も書けます。

遺言を書くときの注意点3つ

- 曖昧な表現を避ける(例:「適当に分けてほしい」はNG)

- 日付・署名・押印を必ず記す(特に自筆証書の場合)

- 遺言執行者を決めておくとスムーズ(信頼できる人、専門家でもOK)

まとめ:「完璧」じゃなくていい。今の意思を形にすることが第一歩

遺言は、人生の整理と愛情の表現でもある

最初は自筆でもOK。気軽に始めて、あとで整えるのが現実的

書いておけば、将来の自分や家族が安心できる

専門家に相談するのは重くないし、実は合理的

「専門家に相談するなんて大げさでは?」──いいえ、むしろ自然な選択です

遺言の準備と聞いて、

「そんなに財産があるわけじゃないし…」

「専門家に頼むのはお金もかかるし、大げさすぎるかも…」

そう思っていませんか?

でも実際は、専門家に相談する人の多くが、資産1,000万円以下の一般的な会社員や主婦・自営業の方です。

むしろ、大きなトラブルになる前に相談する方が、ずっと合理的で優しい選択なんです。

専門家に相談することで得られる3つの安心

① 法律的に「無効にならない」安心

→ 自分で書いたつもりでも、ちょっとしたミスで無効になることがあります。

→ 行政書士や司法書士、弁護士に相談すれば、「法的に有効な形式」で仕上げることができます。

② 感情的なもめごとを「予防」できる安心

→ 財産の配分や文言に第三者が入ることで、「冷静なバランス」を取ることができます。

→ 家族同士の感情に配慮したアドバイスも可能。

③ 必要な手続きを「まるっと任せられる」安心

→ 公正証書遺言の手配

→ 法務局の保管手続きの代行

→ 遺言執行者の相談 など、面倒なことをすべてお任せできます。

どの専門家に相談すればいいの?

| 専門家 | 主な相談内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 行政書士 | 遺言書の作成サポート、公正証書遺言の手続き代行 | 費用が比較的リーズナブル。実務中心 |

| 司法書士 | 不動産の名義変更や相続登記に強い | 相続発生後の各種登記手続きにのみ対応可能 |

| 弁護士 | 相続争いが発生しそうな場合、法的トラブルへの対応 | 調停や裁判なども視野に入れる人向け |

一般的なケースなら行政書士がコストパフォーマンスが高く、相談しやすいと言われています。

今はオンラインで気軽に相談できる時代

「わざわざ事務所に行くのはちょっと…」

そんな方もご安心を。最近では、ZoomやLINEなどを使った無料相談を行う専門家が増えています。

- 日中は忙しい人向けの夜間相談

- 土日対応

- オンラインで遺言書作成をまるごと代行

など、気軽で柔軟なサポート体制が整ってきています。

費用ってどのくらいかかるの?

目安としては以下のようなイメージです。

- 自筆証書遺言のチェック・指導:1〜3万円程度

- 公正証書遺言の作成支援+立会い:3〜8万円程度

- 遺言執行者の指定や後日対応まで含めると、10万円前後〜

💡「トラブルの予防策」として見れば、決して高い出費ではありません。

まとめ:「自分だけで書く」より、「誰かと作る」方がずっと安心

- 専門家に相談することで、法的にも心理的にも守られる

- 迷ったら、まずは無料相談を活用するのが◎

- 遺言は、1人で悩まず、プロと一緒に作る時代です

【Q&A】よくある質問で不安を解消しよう

「遺言って難しそう…」「自分には関係ないかも…」と思っている方へ

遺言について調べれば調べるほど、

「書いた方がいいのかな…でも、ちょっと怖い」

「何か間違ったら大変そう」

という不安も出てきますよね。

ここでは、よくある質問にQ&A形式で答えていきます。

あなたの不安や疑問が、少しでも軽くなればうれしいです。

Q1. 遺言を書いたあと、気が変わったらどうするの?

A:何度でも書き直せます!

遺言は「最後に書いたもの」が有効になります。

状況が変わったら更新すればOK。気軽に考えて大丈夫です。

Q2. 財産が少ないけど、遺言って必要?

A:むしろ少ない財産だからこそトラブルになりやすいです。

金額よりも「気持ち」や「関係性」の方が、争いの原因になりがち。

明確にしておくことで、無用な誤解を防げます。

Q3. 独身・子どもなしでも遺言は書くべき?

A:はい。独身の方ほど意思表示が重要です。

誰に財産を遺すか、ペットはどうするか、デジタル資産の扱いなど、

遺言で明記しておくことで、家族や周囲に迷惑をかけずに済みます。

Q4. 自筆と公正証書、どっちを選べばいい?

A:迷ったら「公正証書」が安全です。

法的ミスが起きづらく、第三者に証明しやすい形式。

ただし費用や手間を考えて、まずは自筆で始めるのもOKです。

Q5. 遺言は家族に内緒で作れますか?

A:はい、作れます。

公正証書遺言なら、原本は公証役場に保管されるため、

亡くなるまでは家族に知られずに済むことも可能です。

Q6. 遺言書はどこに保管すればいいの?

A:自筆なら「法務局保管制度」を使うのがおすすめです。

自宅での保管は紛失や改ざんのリスクがあります。

また、公正証書なら公証役場に保管されるので安心です。

Q7. 遺言書って一度書いたら取り消せない?

A:取り消しも修正も自由です。

内容の一部だけ変えたいときは「遺言の補足書」や「新しい遺言」で対応できます。

Q8. 遺言にSNSやネット口座のことも書いていい?

A:もちろんOKです!

正式な法的効果は限定される部分もありますが、

「誰にどうしてほしいか」を明記しておくことで、

家族が迷わず対応できるようになります。

まとめ:遺言の疑問は「調べるほどに安心できる」

- 書いてはいけない人なんていない

- 書き方に迷ったら、まずは「今の気持ち」を整理するだけでもOK

- 不安は行動でしか解消できません

【まとめ】今、遺言を考えるあなたは賢い

「遺言なんてまだ早い」と思っていたあなたへ

ここまで読んでくださったあなたは、きっと最初は、

「遺言って高齢者が書くものでしょ?」

「まだ元気だし、自分には関係ないかも」

そんなふうに思っていたかもしれません。

でも今、あなたはこうして「自分のこととして」遺言に向き合い、大切な人を思う気持ちでここまで読み進めてくれました。

それだけで、あなたはすでに賢い選択をし始めている人です。

「遺言=人生の終わり」ではなく「人生を守るための戦略」

遺言は、死ぬ準備ではありません。

むしろ、

- 家族を守るため

- 自分の想いを形にするため

- 将来、起こるかもしれないトラブルを防ぐため

に書く、未来の自分と家族を支える戦略ツールです。

それを「今のうちに」考えるというのは、

まさに現代的で、柔軟で、賢い生き方の一部なのです。

最初の一歩は、小さくてOK

- ノートに思いを書き出してみる

- 気になる行政書士に無料相談してみる

- 自筆証書遺言の下書きをしてみる

- 家族に、ふと「遺言ってどう思う?」と聞いてみる

…どんな方法でも構いません。

あなたの中で「遺言」という言葉が選択肢のひとつになったことこそが、最大の収穫です。

最後にもう一度:「遺言 何歳から?」の答え

- 法律上は 15歳から可能

- でも本当に大切なのは、「いつ書くべきか」ではなく、「何を守りたいか」

- そして、「行動するのは、今でも遅くない」ということ

あなたのもしもに備える、いちばんやさしい準備を。

これからの人生の変化に合わせて、

遺言も育てていくように考えてみてください。

あなたの想いが、あなたの大切な人を守ってくれますように。

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。

もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」

- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」

- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。

まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

- 遺言って何から始めればいいの?

- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?

- 自分で書いた遺言書を見てほしい

- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?

- 相続の流れも一緒に知りたい など

専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。

地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)

- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

✅ ご相談の流れ

- 【STEP1】お問い合わせ

→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整

→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)

→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り

→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

ご相談方法(選べます!)

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |

| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |

| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |

行政書士プロフィール

行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)

- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中

- 趣味:競泳

- メッセージ:

「遺言は難しいことではなく、優しさのカタチです。

家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

お問い合わせはこちら

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。

どんな小さなことでも構いません。

今すぐ、気軽にご連絡ください。