遺言書を作成せずに亡くなった場合、相続手続きが複雑化し、家族間での争いが生じる可能性があります。本記事では、遺言書がない場合の相続の流れや問題点、対策方法について詳しく解説します。遺産分割の基本から、よくある質問、そして具体的な対策までを網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

遺言書がない場合の相続の基本

法定相続とは

遺言書が存在しない場合、遺産は民法で定められた「法定相続」に基づいて分配されます。法定相続では、相続人の範囲や相続分が法律で決められており、被相続人(亡くなった方)の意思とは関係なく進行します。

相続人の範囲と順位

法定相続における相続人の範囲と順位は以下の通りです。

- 配偶者 :常に相続人となります。

- 子供 :第一順位の相続人。子供が複数いる場合、均等に分配されます。

- 直系尊属:子供がいない場合、父母や祖父母が相続人となります。

- 兄弟姉妹:子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

これらの相続人が存在しない場合、遺産は国庫に帰属します。

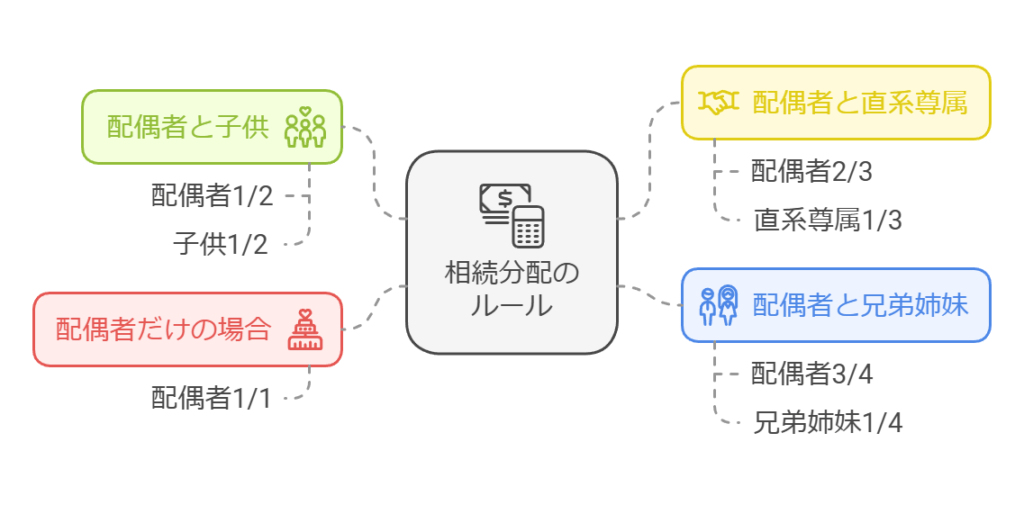

法定相続分の割合

相続人の組み合わせによって、法定相続分の割合は異なります。主な組み合わせとその割合は以下の通りです。

- 配偶者のみ :すべて配偶者配偶者

- 配偶者と子供 :配偶者が1/2、子供が残りの1/2を均等に分配。

- 配偶者と直系尊属:配偶者が2/3、直系尊属が1/3を均等に分配。

- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に分配。

具体的な割合は、家族構成によって変動しますので、専門家への相談をおすすめします。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分配方法を話し合う手続きです。全員の合意が必要であり、一人でも反対者がいると協議は成立しません。協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。

協議が成立しない場合の対処法

相続人間で意見がまとまらず、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停でも解決しない場合は、審判手続きに移行し、最終的には裁判所が遺産分割の方法を決定します。

遺言書がない場合の問題点

相続人間の争い

遺言書がないと、遺産分割の方法や割合を巡って相続人間で争いが生じることがあります。特に、不動産など分割が難しい資産が含まれる場合、意見の対立が深刻化しやすいです。

手続きの複雑化と時間の浪費

遺産分割協議や調停、審判などの手続きは時間と労力を要します。遺言書があればスムーズに進む手続きも、遺言書がないことで複雑化し、相続人にとって大きな負担となります。

相続税の負担

遺産分割が長引くと、相続税の申告期限(通常、被相続人の死亡から10ヶ月以内)に間に合わない可能性があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されることもあるため、注意が必要です。

遺言書作成の重要性

自分の意思を明確に伝える

遺言書を作成することで、自分の財産を誰にどのように分配するかを明確に伝えることができます。これにより、相続人間の争いを未然に防ぐことが可能です。

手続きの簡略化

遺言書がある場合、遺産分割協議を省略できるため、相続手続きがスムーズに進みます。特に、公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きも不要となり、手続きの負担が大幅に軽減されます。

特定の相続人への配慮

遺言書を通じて、特定の相続人に多くの財産を遺す、または特定の相続人に特定の財産を相続させるといった配慮が可能です。

遺産分割協議の必要書類

遺産分割協議を進めるためには、以下の書類が必要です。

- 被相続人の戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本と住民票

- 相続財産の一覧(不動産登記簿、預貯金残高証明など)

- 印鑑証明書(相続人全員分)

これらの書類を揃えておくことで、協議をスムーズに進めることができます。

遺言書がない場合に起こりやすいトラブル

相続人間の意見対立

遺言書がない場合、相続人同士で「誰がどの財産を相続するか」で意見が分かれることが多くあります。特に、不動産の分割や高額な金融資産を巡っては、感情的な対立に発展しやすいです。

相続放棄や限定承認の判断遅れ

被相続人に借金がある場合、相続人は「相続放棄」や「限定承認」を選択できますが、申請期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。遺言書がないことで手続きが遅れると、意図せず借金を相続してしまうリスクがあります。

手続きの長期化による費用増加

遺産分割協議が長引くと、弁護士費用や調停費用がかさみ、結果的に遺産の目減りにつながります。

遺言書がない場合の相続手続きを円滑に進めるための対策

相続人全員での早期の話し合い

相続が開始されたら、できるだけ早い段階で相続人全員が集まり、冷静に話し合うことが重要です。感情的な対立を避けるために、専門家を交えて進めるのも一つの手です。

専門家への相談

相続問題に精通した弁護士や司法書士、税理士に相談することで、適切なアドバイスを受けながらスムーズに手続きを進めることができます。費用はかかりますが、トラブル回避や節税効果を考慮すると有益です。

家族信託の活用

事前に家族信託を活用しておくことで、遺言書がなくてもスムーズに資産管理や分配が可能になります。特に高齢の親が認知症になった場合でも、家族が代理で財産管理を行えます。

遺言書がない場合に関するよくある質問

Q1. 遺言書がないと財産はすべて国に没収されますか?

A. いいえ。法定相続人がいる限り、遺産は国庫に帰属しません。法定相続人全員で遺産分割協議を行います。

Q2. 相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうすればいいですか?

A. 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、第三者の仲介で話し合いを進めることができます。

Q3. 相続放棄はいつまでに行う必要がありますか?

A. 相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。遺言書がない場合の相続まとめと今後の行動

遺言書がない場合の相続まとめと今後の行動

遺言書がない場合、相続は法定相続に基づいて進行しますが、遺産分割協議や手続きが複雑化しやすくなります。相続人全員で冷静に話し合い、必要に応じて専門家に相談することで、スムーズな相続が実現できます。

まずは相続財産の把握と相続人全員での話し合いを始めましょう。専門家への相談も検討しながら、円滑な相続手続きを進める一歩を踏み出してください。