親や家族が亡くなったあと、遺産の中に株式が含まれていると、何から手をつければいいのか迷ってしまう方は少なくありません。

現金や不動産の相続と違い、株には証券会社ごとの手続きの違いや独特の評価方法があり、はじめての人にとってはハードルが高く感じられます。

「名義変更って何をすればいい?」「書類はどこで集めるの?」「放置したらどうなる?」

こうした不安や疑問を抱えたまま時間が過ぎると、口座が凍結されて株を動かせなくなったり、相続税の申告期限に間に合わなかったりする恐れがあります。

この記事では、初めて株を受け継ぐ方でも迷わず進められるように、

- 株式相続の基礎知識

- 手続きの全体像と必要書類

- 証券会社ごとの違いと注意点

- 名義変更でつまずきやすいポイント

- 評価額の計算方法と税金の基礎

- 専門家に依頼すべきかの判断基準

を、わかりやすい言葉と具体的なチェックリストで解説します。

読み終える頃には、株式相続で「今何をすればいいか」がはっきり見え、スムーズに行動できるようになっているはずです。

目次

第1章:株式を受け継ぐ前に知っておきたい基礎知識

株式はどんな財産?上場株と非上場株の違い

株式とは、株式会社に出資した証として持つ所有権の一部です。

持っている株式の種類によって手続きの難易度や必要書類が変わるため、まずは種類を知っておきましょう。

- 上場株式:証券取引所(東京証券取引所など)で売買されている株。証券会社の口座で管理されています。

例:トヨタ自動車、ソニーグループなど - 非上場株式:証券取引所に上場していない企業の株。中小企業や家族経営の会社に多く、会社や株主本人が直接管理している場合もあります。

💡 用語補足

- 上場株式…市場で売買できる株式

- 非上場株式…市場で売買できず、取引や評価が難しい株式

現金や不動産との違いと特徴

現金や預金は相続手続きが比較的単純ですが、株式は以下の点で異なります。

- 価格が変動する

株価は毎日変わるため、評価額の計算が難しくなります。 - 手続きが証券会社ごとに異なる

必要書類や進め方が会社ごとに違います。 - 相続人全員の合意が必要な場合が多い

勝手に売却や移動ができず、話し合い(遺産分割協議)が必要です。

株の相続が複雑になりやすい理由

株式の相続が難しく感じられるのは、次のような事情があるからです。

- 証券会社ごとに手続きがバラバラ

- 株価の変動で評価額や税金が変わる

- 口座が複数ある場合、それぞれ別手続きが必要

- 書類の不備や記入ミスでやり直しになることが多い

やることチェックリスト(基礎編)

- 株式が上場株か非上場株かを確認した

- 証券会社や保有先がどこかを把握した

- 相続人全員と連絡を取る準備を始めた

この第1章の流れで、次は第2章「株式相続の全体像と7つの手順」を解説していきます。

そこでは、具体的な書類名や期限も示しますので、そのまま手続きの道しるべとして使えます。

第2章:株式相続の全体像と7つの手順

株式を受け継ぐ手続きは、単に名義を変えるだけでは終わりません。

亡くなった方の死亡届提出から、株式の名義変更、相続税の申告・納付まで、複数の工程があります。

ここでは、株式相続の全体像を7つのステップに分けて解説します。

① 死亡届の提出と戸籍謄本の収集

まずは市区町村に死亡届を提出します(通常は葬儀会社が代行してくれる場合も多い)。

その後、相続人を確定するために、以下のような戸籍関係の書類を集めます。

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍

- 相続人全員の現在の戸籍謄本

- 除籍謄本や改製原戸籍(必要に応じて)

💡 用語補足

- 被相続人…亡くなった方

- 戸籍謄本…家族関係や身分事項を証明する公的書類

② 遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合、手続きの流れが変わります。

- 公正証書遺言:すぐに効力が発生

- 自筆証書遺言・秘密証書遺言:家庭裁判所で「検認」が必要

遺言書は、株式を誰が相続するかが明記されている場合があり、話し合いの必要がなくなることもあります。

③ 相続人を確定し、法定相続情報一覧図を作成する

戸籍をもとに相続人を確定したら、法定相続情報一覧図を作成します。

これは、相続関係を一覧にした書類で、証券会社や銀行の手続きを簡略化できます。

④ 株式の保有状況を正確に把握する

被相続人がどこの証券会社に口座を持っているか、どんな株式を保有しているかを確認します。

- 証券会社からの郵送物やメールをチェック

- 複数口座がある場合はそれぞれ確認

- 「証券保管振替機構(ほふり)」に残高照会を依頼する方法もあり(条件あり)

⑤ 評価額を確認し、遺産分割を話し合う

株式の評価額(相続税評価額)を算出します。

評価方法は上場株と非上場株で異なります(詳細は第5章で解説)。

その上で、相続人同士で株式をどう分けるか話し合い、遺産分割協議書を作成します。

💡 用語補足

- 遺産分割協議書…誰がどの財産を相続するかを記録した文書。相続人全員の署名と実印が必要。

⑥ 証券会社での名義変更手続き

証券会社ごとに指定書類を用意し、株式の名義を相続人名義に変更します。

一般的に必要なのは以下の書類です。

- 被相続人と相続人の戸籍・住民票

- 遺産分割協議書または遺言書

- 株式の保有明細

- 相続人の本人確認書類

- 証券会社所定の申請書

⑦ 相続税の申告と納付(期限10ヶ月以内)

相続税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告・納付します。

基礎控除額を超える場合のみ課税対象となります(詳細は第5章で解説)。

やることチェックリスト(7ステップ編)

- 死亡届を提出した

- 必要な戸籍関係書類を揃えた

- 遺言書の有無を確認した

- 相続人を確定し、一覧図を作成した

- 株式の保有先・銘柄を確認した

- 評価額を算出し、分割協議を行った

- 証券会社で名義変更手続きをした

- 相続税の申告と納付を行った

この7ステップを全体像として把握しておくと、後の細かい手続きでも迷いにくくなります。

次の第3章では、証券会社によって異なる手続きの特徴を詳しく解説します。

第3章:証券会社によって異なる手続きの特徴

株式相続の手続きは、証券会社によって必要書類や進め方が大きく異なります。

特に、近年はネット証券を利用する人が増えており、オンライン対応か郵送対応かなどの違いが、手続きの期間や難易度に影響します。

ネット証券の対応(SBI証券・楽天証券など)

- 基本的に郵送での手続きが中心。オンラインで完結するケースはほぼなし。

- 被相続人の口座は死亡連絡後にすぐ取引停止となる。

- 書類は事前にPDFで確認できる場合が多いが、記入ミスや書類不備があると差し戻しされやすい。

- コールセンターはあるが、混雑時はつながりにくいことも。

対面型証券会社の対応(野村證券・大和証券など)

- 来店による手続きが基本。支店窓口で担当者が対応してくれるため安心感がある。

- 必要書類の確認や説明を直接受けられるため、記入ミスが少なくなる傾向。

- 印鑑登録証明書など、追加書類が求められることもある。

- 専門部署や相続担当者がつく場合もあり、進行管理が比較的スムーズ。

必要書類と有効期限の注意点

証券会社によっては、提出書類の発行日から3か月以内という有効期限が設定されていることがあります。

古い戸籍や印鑑証明書では受け付けてもらえないことがあるため、書類の取得タイミングを意識しましょう。

💡 用語補足

- 印鑑登録証明書…実印が本人のものであることを証明する書類。市区町村役場で発行。

複数の証券会社に口座がある場合の効率的な進め方

- すべての証券会社に相続開始の連絡を入れる(死亡日と相続人代表者を伝える)。

- 必要書類をリスト化し、共通書類は複数部コピーして用意する。

- できるだけ同時並行で進め、1社だけ遅れないようにする。

- 書類送付の履歴をメモや表にして管理するとスムーズ。

やることチェックリスト(証券会社編)

- 利用していた証券会社をすべてリストアップした

- 各社に死亡連絡を入れた

- 各社から必要書類の案内を受け取った

- 有効期限内に書類を揃える計画を立てた

- 複数社の手続きを同時進行できる準備をした

証券会社ごとの違いを理解しておくと、無駄な待ち時間ややり直しを減らせます。

次の第4章では、名義変更でつまずきやすいポイントと解決策を解説します。

第4章:名義変更でつまずきやすいポイントと解決策

株式の相続手続きの中でも、名義変更は特につまずきやすい工程です。

「書類を全部揃えたつもりなのに受理されない」「何度も差し戻しされてしまう」といったトラブルは珍しくありません。

ここでは、よくある失敗とその解決策を紹介します。

1. 必要書類の不備や記入ミス

よくある失敗例

- 相続人の名前が戸籍と一致していない(旧字体・略字など)

- 印鑑が印鑑登録証明書の印と異なる

- 戸籍が「出生から死亡まで」揃っていない

- 書類の有効期限(発行後3か月以内)が切れている

- 遺産分割協議書に署名漏れがある

解決策

- 書類を提出する前にチェックリストで二重確認

- 有効期限内に提出できるよう取得時期を計画的に

- 書類はコピーをとっておき、差し戻し時に再利用できるようにする

💡 用語補足

- 遺産分割協議書…相続財産をどう分けるかを相続人全員で決めて署名・押印した文書

2. 戸籍がつながらないケース

よくある失敗例

被相続人が何度も転籍していたり、古い戸籍が別の自治体にある場合、必要な戸籍がすべて揃わず手続きが止まってしまう。

特に昭和初期や戦前の戸籍は手書きで読みにくく、間違いやすい。

解決策

- 「出生から死亡までの戸籍をすべて」取得する意識を持つ

- わからない場合は法定相続情報一覧図を作成してもらう

- 行政書士や司法書士に戸籍収集の代行を依頼するのも有効

3. 相続人が多く遠方に住んでいる場合

よくある失敗例

相続人の一部が海外や遠方に住んでいて、書類のやり取りに時間がかかる。

書類に不備があると再送の手間が倍増し、数か月かかることも。

解決策

- 必要書類や手順を事前に全員に説明しておく

- 郵送の場合は書き方例と返信用封筒を同封

- 行政書士などに一括で書類を取りまとめてもらう

4. 手続きが長引く原因

よくある要因

- 書類のやり直し

- 複数の証券会社で別々の手続き

- 名義変更完了まで株を売却できない期間がある

解決策

- 証券会社ごとの所要期間を事前確認

- 複数の工程を同時進行する

- タスクと期限を一覧表で管理

やることチェックリスト(名義変更編)

- 書類の氏名・住所が戸籍と一致している

- 有効期限内の戸籍・印鑑証明書を用意した

- 相続人全員と連絡を取り、書類準備を依頼した

- タスクと期限を表にして管理している

- 証券会社ごとの所要期間を把握した

名義変更は、株式相続の中でも「思った以上に時間がかかる」工程です。

次の第5章では、その名義変更の前後で必ず必要になる評価額の計算方法と税金の基本を解説します。

第5章:株式の評価額と税金の基本

株式の相続では、評価額の算定と税金の対応が避けて通れません。

株価は日々変動するため、評価のタイミングや方法によって相続税額が大きく変わることもあります。

上場株式の評価方法

相続税法では、上場株式は以下3つの価格のうち最も低い額を使って評価します。

- 相続開始日(亡くなった日)の終値

- 相続開始日前1か月間の終値平均

- 相続開始日前3か月間の終値平均

計算例

相続開始日:4月10日

- 当日終値:1,200円

- 1か月平均:1,150円

- 3か月平均:1,180円

この場合、1,150円 × 株数が評価額になります。

💡 用語補足

- 終値(おわりね)…株式市場の1日の取引が終わったときの価格

非上場株式の評価方法

非上場株(中小企業などの自社株)の場合、国税庁が定める計算方式で評価します。

代表的な方法は以下の2つです。

- 類似業種比準価額方式:同業種の上場企業の株価や配当などを基準に算定

- 純資産価額方式:会社の資産・負債の差額をもとに算定

非上場株の評価は複雑で、決算書や事業内容の確認も必要なため、多くの場合は税理士の関与が必須です。

相続税の基礎控除と課税対象の判断

相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかで決まります。

基礎控除額の計算式

3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

例:相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合

3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

遺産総額が4,800万円を超える場合、超えた部分に相続税がかかります。

配当金や売却益と税金の関係

- 株式相続後に受け取った配当金 → 所得税の対象

- 株式売却で利益が出た場合 → 譲渡所得税の対象

相続税とは別に課税されるため、確定申告が必要になるケースがあります。

活用できる特例や控除制度

- 配偶者の税額軽減:配偶者は法定相続分または1億6,000万円まで非課税

- 小規模宅地等の特例:土地の評価額を最大80%減額(株式には直接関係なし)

- 納税猶予制度:非上場株式の相続で一定条件を満たすと納税を猶予

やることチェックリスト(評価・税金編)

- 株式が上場か非上場かを確認した

- 上場株は3つの価格を比較して最も低い額を算出した

- 非上場株は専門家に評価方法を相談した

- 基礎控除額を計算して課税対象か確認した

- 配当金や売却益の課税も把握した

評価額と税金の基本を押さえることで、相続税額を無駄に増やすことを防げます。

次の第6章では、この税金や評価の知識を踏まえて、自分で進めるべきか専門家に依頼すべきかの判断基準を解説します。

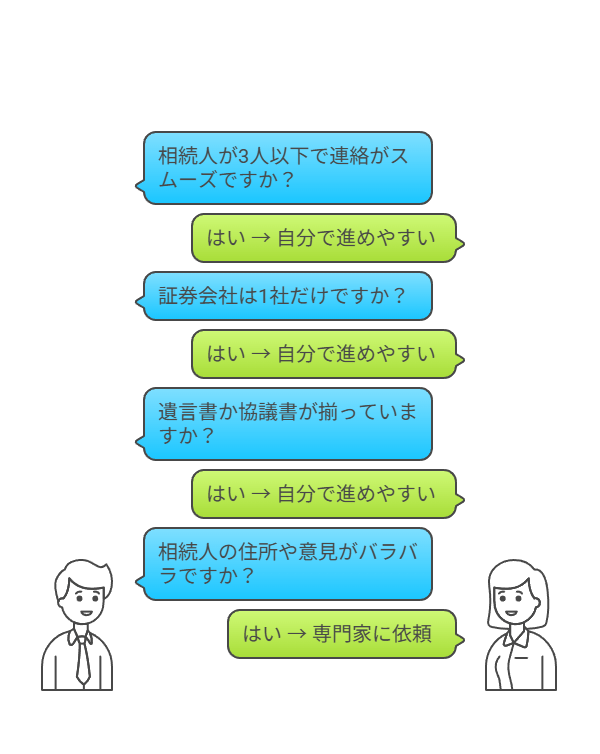

第6章:自分で進めるか、専門家に依頼するかの判断基準

株式相続の手続きは、自分でできる場合もあれば、専門家に依頼したほうが早く確実な場合もあります。

判断を誤ると、手続きが長引いたり、税金で損をしたりする可能性があります。

自分で進めやすいケース

- 相続人が少ない(例:配偶者と子1人)

- 株式の保有先が1つの証券会社のみ

- 相続人全員の連絡がスムーズ

- 遺言書や遺産分割協議書がすでに整っている

- 戸籍や住民票の取得に慣れている

このような場合は、証券会社から案内された手順どおりに進めれば、比較的短期間で完了できることが多いです。

専門家に依頼したほうがよいケース

- 戸籍が複数の市区町村にまたがっている

- 相続人が5人以上いて、住所や意見がバラバラ

- 株式以外の財産(不動産・預貯金など)も多く含まれている

- 遺言書がなく、遺産分割協議が必要

- 証券会社から書類不備で何度も差し戻された

- 相続開始から時間が経っており、書類の有効期限が切れている

専門家の種類と役割

| 専門家 | 主な役割 |

|---|---|

| 行政書士 | 戸籍収集、相続人確定、遺産分割協議書作成、証券会社提出書類の準備 |

| 司法書士 | 不動産の名義変更(登記) |

| 税理士 | 相続税の申告・節税提案 |

| 弁護士 | 相続争いの代理、調停や裁判での対応 |

💡 用語補足

- 遺産分割協議…相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うこと

- 登記…不動産の所有者情報を法務局に登録すること

費用の目安

- 株式だけの相続手続き:5〜10万円前後

- 株式+複数の財産を含む相続全体:10〜20万円以上

- 行政書士の場合、戸籍収集・協議書作成・提出代行のパッケージプランが多い

判断フローチャート

やることチェックリスト(判断編)

- 相続人の人数と関係性を整理した

- 証券会社の数を把握した

- 必要書類が揃っているか確認した

- 専門家の役割と費用を理解した

- 自分でやる場合と依頼する場合の負担を比較した

自分で進めるか専門家に任せるかを早めに判断すると、ムダな時間や労力を減らせます。

次の第7章では、実際の失敗例と成功例を紹介し、何に注意すればよいかを具体的に学びます。

第7章:現場から学ぶ株式相続の失敗例と成功例

株式の相続は、手順を知っているかどうかで結果が大きく変わります。

ここでは、実際にあった失敗例と成功例を比較しながら、注意すべきポイントを整理します。

失敗例1:手続きを後回しにして株が凍結

Aさん(50代男性)は、父親が亡くなった後、葬儀や仕事の忙しさから株式相続の手続きを後回しにしました。

3か月経って証券会社に連絡したところ、「口座はすでに凍結」と告げられ、配当も受け取れず。

その後、戸籍収集や遺産分割協議が難航し、名義変更完了までに9か月かかりました。

相続税の申告期限ギリギリとなり、精神的にも大きな負担に。

教訓

- 死亡後すぐに証券会社へ連絡する

- 手続きは「時間との勝負」という意識を持つ

失敗例2:兄弟間の意見の食い違いで揉めた

Bさん(40代女性)は、父親が保有していた株式について「父は自分に譲るつもりだった」と主張。

しかし、遺言書はなく、他の兄弟は納得せず協議が平行線に。

その間に株価が下落し、相続税評価額との差で不満がさらに増大。

家庭裁判所での調停に持ち込まれ、解決までに2年近くかかりました。

教訓

- 遺言書がない場合は、早期に話し合いをして合意を文書化

- 株価変動リスクを考え、決定を先延ばしにしない

失敗例3:評価方法の選択ミスで税額増

Cさん(60代男性)は、自分で上場株の評価額を計算し、相続開始日の終値で申告。

しかし、1か月平均の方が低いことに後で気づき、税理士に相談したときには申告期限を過ぎており更正請求も不可。

数十万円の税金を余計に払う結果となりました。

教訓

- 上場株は3つの評価方法を比較して有利なものを選択

- 税額に関わる部分は専門家に確認してもらう

成功例:早期相談でスムーズに完了

Dさん(50代女性)は、父親の死去直後に行政書士に相談。

相続人3人全員が多忙だったため、戸籍収集・協議書作成・証券会社への書類提出を一括で依頼しました。

結果、手続き開始から1か月で名義変更が完了し、税理士とも連携して10か月以内に申告・納税を終えました。

成功のポイント

- 初期段階で専門家チーム(行政書士+税理士)を組む

- 手続きの全工程をスケジュール化

やることチェックリスト(失敗防止編)

- 死亡後すぐに証券会社へ連絡した

- 遺言書の有無を確認した

- 相続人全員で早めに話し合い、文書化した

- 評価額は複数の方法で比較した

- 専門家相談のタイミングを逃さなかった

経験者の事例から学ぶことで、同じ失敗を避けることができます。

次の第8章では、株式相続に関するよくある質問(FAQ)をまとめ、実務で迷いやすいポイントを解消します。

第8章:株式相続に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、株式相続の手続きを進める中で多く寄せられる質問をまとめました。

初めての方が特につまずきやすいポイントを、わかりやすくQ&A形式で解説します。

Q1:株の名義変更には期限がありますか?

A:法的な期限はありませんが、早めの対応が必要です。

名義変更をしないまま口座が凍結されると、配当の受け取りや売却ができなくなります。

また、相続税の申告期限(10か月以内)にも関わるため、死亡後すぐの着手が理想です。

Q2:証券口座がどこにあるかわからない場合はどうすればいいですか?

A:郵送物やメール、通帳の入出金履歴を確認しましょう。

見つからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に残高証明を依頼できる場合があります(条件あり)。

Q3:相続放棄をしたら株も放棄することになりますか?

A:はい。相続放棄はすべての財産(プラスもマイナスも)を対象とします。

株だけを放棄することはできません。

相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

Q4:株は現物で相続するべきですか、それとも売却して分けるべきですか?

A:どちらも可能で、相続人全員の合意次第です。

株をそのまま持つ場合は株価変動リスクがあり、売却して現金化する場合は譲渡益課税が発生することがあります。

Q5:未成年の相続人がいる場合はどうなりますか?

A:親権者が代理で手続きを進めますが、親権者と利害が対立する場合は家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

Q6:相続した株の価格が下落した場合、税金は戻りますか?

A:原則として戻りません。

ただし、相続税法第23条に基づく「更正の請求」が認められる場合があります。

条件や期限があるため、税理士への相談が必要です。

Q7:株と他の財産を公平に分けるにはどうすればいいですか?

A:株式は分割しにくい資産のため、代償分割(株を受け取った人が他の相続人に現金で補填)などの方法を取るのが一般的です。

全体の財産評価を把握し、税理士や行政書士に相談して調整するのがおすすめです。

やることチェックリスト(FAQ編)

- 名義変更の着手時期を決めた

- 証券口座の所在を確認した

- 相続放棄をするかどうか判断した

- 株の分割方法を家族と話し合った

- 株価下落時の対応策を把握した

これで、よくある疑問や不安はかなり解消できたはずです。

次の第9章では、株式相続をスムーズに進めるためのまとめと行動ポイントを紹介します。

第9章:まとめ|株式相続をスムーズに進めるために

株式の相続は、不動産や現金とは違い、証券会社ごとの手続きの違いや株価変動、評価方法の選択など、独特の注意点があります。

しかし、全体像と段取りを把握し、必要に応じて専門家の力を借りれば、誰でも確実に進めることが可能です。

押さえておきたい3つのポイント

- 早めに動き出すことが最大の防御

株の名義変更や相続税申告には期限や期間制限があり、後回しにすると口座凍結や期限切れのリスクが高まります。 - 全体像を把握して計画的に進める

7つの手順(死亡届→遺言書確認→相続人確定→株の把握→評価→名義変更→税申告)を意識することで、迷わず進められます。 - 迷ったら早めに専門家へ相談する

行政書士・税理士・司法書士は、それぞれ異なる分野をカバーします。

書類作成や税金計算に不安があれば、早い段階で連携してもらうのが安心です。

今すぐやるべき3ステップ

- ステップ1:証券会社と保有株をすべてリストアップ

郵送物やネット口座、ほふりの照会などで確認します。 - ステップ2:必要書類の収集を開始

戸籍・印鑑証明書など有効期限がある書類は早めに揃えましょう。 - ステップ3:スケジュールと担当を決める

家族や相続人の間で「誰が何をいつやるか」を明確にします。

やることチェックリスト(まとめ編)

- 保有株と証券会社をすべて把握した

- 相続人と役割分担を決めた

- 必要書類を揃える期限を設定した

- 専門家に相談するかどうか判断した

最後に

相続は一度きりの経験になることが多く、慣れている人はほとんどいません。

だからこそ、「今動く」ことと「間違えない」ことが大切です。

この記事をきっかけに、一歩を踏み出し、スムーズで納得のいく株式相続を進めてください。