目次

「法定相続分って絶対じゃないの?」実は多くの人が誤解している相続の基本

相続は、誰もがいつか向き合う問題です。

にもかかわらず、

「何から手をつけたらいいのかわからない」

「自分の家は大丈夫」

と考えて、何も準備をしないまま大切な人を亡くし、思わぬトラブルに巻き込まれる方が非常に多いのが現実です。

特に多くの人が誤解しているのが、「法定相続分」の扱いです。

「法律で決まっているなら、それに従っていればいいんでしょ?」と考えるのは自然なこと。しかし実は、法定相続分は唯一のルールではありません。遺言があれば、その内容が優先されるのです。

このような前提を知らずに、法定相続分だけを頼りに遺産分割を進めてしまうと、後々「遺言があったのに無視された」「相続人の間で揉めた」「介護していた人の貢献が反映されていない」といったトラブルにつながる可能性が高まります。

さらに、家族構成や財産の内容が複雑になる現代においては、相続のルールも一層難しくなっています。

内縁関係、再婚、子どもがいない場合の相続、相続放棄や寄与分など、知っておかないと損をする知識がたくさんあるのです。

本記事では、そんな「法定相続分」と「遺言」の関係について、誤解を解きながら、トラブルを防ぐための正しい知識と対策をわかりやすく解説していきます。

- 法定相続分ってどういうルール?

- 遺言があれば、どこまで自由に財産の分け方を決められる?

- トラブルにならないための「遺言+話し合い」の最適な組み合わせとは?

- 専門家に相談すべきタイミングは?

こうした疑問にお答えしながら、相続にまつわる思い込みを一つひとつ紐解いていきます。

あなたの大切な家族を守るために、そして後悔のない相続のために。

ぜひ最後までお読みいただき、「相続は事前の準備がすべて」と実感していただければ幸いです。

第1章:法定相続分とは?【基本のおさらい】

「法定相続分」は基準であって、絶対ではない

相続において最初に知っておきたいのが、「法定相続分」というルールです。

これは、民法で定められた各相続人が相続できる基本的な割合のことを指します。

ただし、ここで大切なのは、法定相続分はあくまで「基準」にすぎないという点です。

多くの方が「法律で決まっているなら、その通りに分けなければいけない」と思いがちですが、実際には話し合いや遺言によって変更できる柔軟な要素なのです。

相続人の種類と法定相続の順位

まずは、誰が相続人になるのかという基本から確認しておきましょう。

法定相続人の範囲は、次のように定められています。

常に相続人となる:配偶者(夫または妻)

配偶者は、被相続人(亡くなった人)の配偶者であれば、常に相続人になります。

ただし、「内縁関係」や「婚約者」は含まれません。

配偶者とともに相続する順位(第1〜第3順位)

- 第1順位:子(またはその代襲者=孫など)

- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲者=甥・姪など)

相続順位はこのように決まっており、上位の相続人がいれば、下位の人は相続しません。

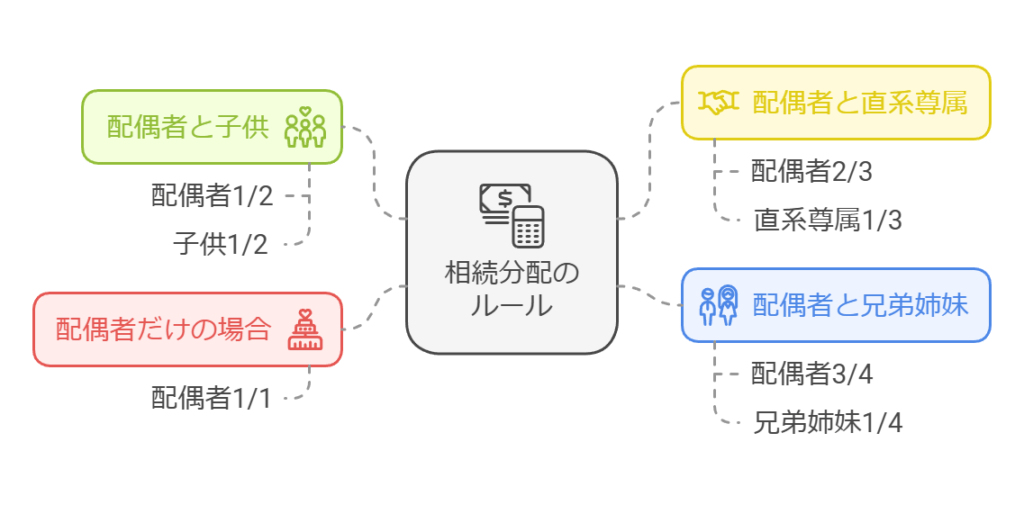

法定相続分の具体的な割合(例)

民法では、相続人の組み合わせごとに法定相続分が決まっています。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子ども | 1/2 | 子どもが1/2(複数なら等分) |

| 配偶者と直系尊属(親) | 2/3 | 親が1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4 |

| 配偶者のみ | 全部(100%) | - |

| 子どものみ(配偶者なし) | 全部を等分 | - |

たとえば、「配偶者と子ども2人」の場合は、配偶者が1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつ相続するのが基本です。

法定相続分に「絶対性」はない

ここまで見ると、いかにも「これが唯一の正解!」のように思えてしまいますよね。

しかし、法定相続分はあくまで法律上の目安です。

以下のような場面では、法定相続分通りに分けないことが可能です。

- 遺言がある場合:遺言の内容が優先される(→次章で解説)

- 相続人全員の同意があれば、自由に分割できる

- 相続財産が不動産ひとつのみの場合

- 寄与分(特別な貢献があった相続人)などで調整が入ることもある

つまり、法定相続分は「最低限の基準」ではありますが、現実の相続ではもっと柔軟で、状況に応じた分配が必要になります。

よくある誤解:「法定相続分で分ければ安心」ではない

たとえば、「法定相続分どおりに分けたから、公平でトラブルにはならない」と思っている人は少なくありません。

しかし実際は、こうしたケースでも以下のような不満や争いが起こることがあります。

- 「介護していたのに、ほかの兄弟と同じ取り分なの?」

- 「自分だけ事業承継の準備もしていたのに…」

- 「同居して面倒を見ていたのに、財産は平等っておかしくない?」

このように、法定相続分だけでは「気持ちの不平等」をカバーしきれないのです。

だからこそ、次章では「遺言によって法定相続分がどう変えられるのか」をしっかり見ていきましょう。

第2章:遺言があると法定相続分はどう変わるのか

「遺言」があるだけで、相続のルールは大きく変わる

法定相続分は、相続の標準的な形として法律で定められたルールです。

しかし、被相続人(亡くなった人)が「遺言書」で自分の意思を残していた場合、その内容が原則として最優先されます。

たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」と遺言書に記されていれば、法定相続分に関係なく長男だけが財産を受け取ることになります。

これは民法第902条でも明確に認められているもので、法定相続分と異なる分配をしたい場合は、遺言書の作成が最も有効な手段なのです。

なぜ遺言が優先されるのか?民法の考え方

遺言によって法定相続分が変えられる理由は、民法が「被相続人の意思を最大限尊重する」仕組みになっているからです。

相続というのは、あくまで本人の意思を後世に反映させるための制度であるという考え方が根本にあります。

そのため、生前に意思表示をしておけば、それが最も優先されるというのは自然な考え方なのです。

遺言で指定できることの具体例

遺言で指定できるのは、単に財産の「誰にいくら」だけではありません。

実際には、次のようなさまざまな内容を遺言で決めることができます。

財産の配分を変更する

- 「長男に全財産の70%、次男に30%」

- 「内縁の妻に不動産を遺贈する」

- 「子どもではなく、面倒を見てくれた甥に財産の一部を渡す」

特定の財産を指定する

- 「A銀行の口座は長女に、B銀行は長男に」

- 「自宅の土地と建物は妻に」

相続人以外にも渡せる(遺贈)

- 相続人でない友人や団体、介護ヘルパーへの財産譲渡も可能

相続の条件や順番を指定できる(負担付き遺贈・停止条件付きなど)

- 「○○の世話をすることを条件に相続させる」

- 「私が亡くなったあとに◯年住み続けたら相続できる」など

法定相続分より多くまたは少なく分けることも可能

遺言があれば、法定相続分より多く渡すことも、逆に少なくすることもできます。

たとえば以下のようなパターンが現実的です。

- 長年介護してくれた娘に多く残したい

- 相続トラブルを避けるために1人の相続人に集中させたい

- 家業を継ぐ人に事業用財産を多めに渡したい

- 縁が薄くなった子どもには最小限しか遺したくない

このように、遺言を使えばオーダーメイドの相続が可能になるのです。

遺言にも限界がある?「遺留分」に注意

ただし、遺言によってすべてが自由になるわけではありません。

遺言で相続分を大きく変えすぎると、「遺留分」を侵害する可能性があります(※この点は次章で詳しく解説します)。

たとえば、「次男にすべての財産を相続させる」と書かれた遺言があっても、他の法定相続人(配偶者や長男など)は、「最低限の取り分(遺留分)」を請求できる権利を持っているのです。

この点を理解せずに遺言を作ってしまうと、かえってトラブルの元になってしまうこともあります。

法定相続分を変えたいなら、まず「遺言」を作ろう

ここまでの内容からわかるように、遺言があれば、法定相続分とは異なる相続を実現することが可能です。

家族構成や財産の種類、家族の関係性によって、適切な遺言の内容は大きく変わります。

「うちはそんなに財産もないし、大げさじゃない?」と思うかもしれませんが、実は相続トラブルの多くは「財産が少ない家庭」で起こっているという統計もあります。

だからこそ、遺言は特別な人が書くものではなく、すべての人に必要な「家族へのラストメッセージ」だと考えてください。

第3章:遺言による相続と「遺留分」制度の関係

「自由な遺言」にも限界がある?キーワードは遺留分

前章で見たように、遺言があれば法定相続分とは異なる財産の分け方が可能です。

しかし、どんな遺言でも絶対にその通りになるかというと、そうではありません。

自由に見える遺言にも、「超えてはいけないライン」が存在します。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、民法で認められている相続人の最低限の取り分のこと。

つまり、遺言で相続分を変更できるとはいえ、一定の相続人に対してはゼロにすることはできないのです。

遺留分を持っているのは誰?

遺留分は、すべての法定相続人にあるわけではありません。

遺留分を持つのは、以下の人たちです。

| 相続人の種類 | 遺留分の権利 |

|---|---|

| 配偶者 | あり |

| 子(または代襲相続人) | あり |

| 直系尊属(父母など) | あり(子がいない場合) |

| 兄弟姉妹 | なし |

つまり、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点が大きなポイントです。

たとえば、「兄弟にだけは絶対に財産を渡したくない」と思っている場合は、遺言で完全に排除することが可能です。

遺留分の割合はどれくらい?

遺留分の具体的な割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

基本は以下のとおりです:

- 配偶者+子ども → 相続財産の 1/2 が遺留分の対象

- 配偶者のみ、または直系尊属のみ → 相続財産の 1/3 が遺留分の対象

たとえば、相続財産が4,000万円ある場合、遺留分が1/2なら2,000万円は「最低限保証された分」となります。

それを法定相続人でどう分けるかは、それぞれの法定相続分に応じて計算されます。

「遺留分侵害請求」とは?

もし、ある相続人が遺留分よりも少ない額、あるいはまったく相続できなかった場合、その人には「遺留分侵害額請求権」という強力な権利があります。

この請求を使えば、遺言や贈与によって受け取った他の相続人や受贈者に対して、足りない分を金銭で請求することが可能です。

実際の流れ(例)

- 長男に全財産が遺された遺言が見つかる

- 次男は相続できなかった

- 次男は遺留分を計算し、侵害された金額分を長男に請求

- 長男は金銭で支払う義務が生じる

この「遺留分侵害額請求」は、家庭裁判所を通じた手続きに発展することも多く、相続トラブルの火種になりやすい要素です。

遺言を書くときに注意すべきポイント

遺言によって法定相続分を変更できるのは非常に強力な権利ですが、遺留分を無視した遺言は、結果としてトラブルの元になりかねません。

そのため、遺言書を作成する際には以下の点を意識することが重要です。

- 対象となる相続人が遺留分を持っているか確認する

- 相続財産の全体像を把握した上で、誰にいくら分配するか計算する

- 遺留分を侵害する可能性がある場合は、付言事項で説明や配慮を加える

- 必要であれば、遺留分を放棄してもらうことも可能(ただし事前に家庭裁判所の許可が必要)

トラブルを避けるには、「専門家のチェック」が不可欠

遺留分の計算や、遺言内容の妥当性を正しく判断するには、相続に詳しい士業(行政書士・弁護士・税理士)のチェックが欠かせません。

特に以下のようなケースでは、専門家への相談をおすすめします。

- 特定の相続人に多く残したい

- 相続人に財産を渡したくない人がいる

- 遺贈先に相続人以外(内縁の妻など)が含まれる

- 相続人間で過去にトラブルがあった

こうした複雑なケースこそ、「遺言+遺留分対策」を組み合わせることでトラブルを防ぐことができます。

第4章:遺言がないとどうなる?法定相続分による争族の実態

「遺言がなければ法定相続分どおり」で済むとは限らない

「うちは特別な事情もないし、遺言なんていらない。法定相続分で分ければ問題ないでしょ」

…そう考えてしまう方は少なくありません。

ですが、実際には遺言がなかったことが原因で家族間の争いに発展するケースは後を絶ちません。

なぜなら、法定相続分どおりに数字上分けられたとしても、人の気持ちや現実の生活状況まではカバーできないからです。

遺言がないと「遺産分割協議」が必要になる

遺言がない相続では、まず「法定相続人」が全員で話し合い、遺産をどう分けるかを決める必要があります。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

協議では、以下のようなことをすべて合意しなければいけません。

- 誰がどの財産を相続するか

- 不動産の名義を誰にするか

- 預貯金はどう分けるか

- 借金や負債は誰が引き継ぐか

そして、1人でも反対すれば協議は成立しません。これが、遺言がない場合の最大のリスクです。

よくある相続トラブルのパターン

例1:不動産の分け方でもめる

土地や家などの不動産は「分けにくい財産」の代表です。

たとえば、相続財産が「実家のみ」という場合、長男が住んでいるのに、ほかの兄弟から「現金で自分の取り分を払って」と請求され、関係が悪化する…というケースが多く見られます。

例2:預貯金の取り扱いで疑心暗鬼に

「兄が勝手に預金を下ろしていたのでは?」

「亡くなる前に母の口座からお金を移してたのでは?」

こうした疑念がきっかけで、裁判にまで発展することもあります。

例3:介護していた家族とそうでない家族の対立

「私は何年も父の介護をしてきたのに、財産は兄弟で平等?納得できない」

「感情」と「法定相続分」が一致しないことで、深い溝が生まれてしまうのです。

相続トラブルの9割以上が遺言がないケース

司法統計などを見ても、相続に関する争いのほとんどは、遺言書が存在しない状態で発生しています。

「トラブルになるほど財産が多くないから大丈夫」と思っている方こそ注意が必要です。実際には、相続争いの多くは3,000万円以下の相続で起きているというデータもあります。

つまり、「お金の多さ」よりも「感情のすれ違い」「準備不足」が争いの引き金になるのです。

法定相続分で平等が、実は不公平?

法律で定められた割合どおりに分けることは、見た目には「平等」に見えるかもしれません。

しかし、現実には以下のような「不公平感」が残ることもあります。

- 「長男は父の会社を継いだのに、同じ相続?」

- 「私だけ親の介護をして、何の見返りもないの?」

- 「兄は先に住宅資金の援助を受けていたのに考慮されないの?」

こうした声は、実際の現場で本当によく聞かれます。

遺言があれば防げた争族

これらのトラブルの多くは、きちんとした遺言書があれば避けられた可能性が高いものばかりです。

- 不動産を相続させる代わりに「付言事項」で他の相続人への配慮を示す

- 面倒を見てくれた人に感謝の気持ちとともに財産を残す

- 家業を継ぐ人に集中して相続させ、ほかの相続人に納得してもらう仕組みを整える

このような被相続人の意思が書かれていれば、たとえ全員が完全に納得しなかったとしても、最低限の理解や抑止力にはなるのです。

遺言は、家族の感情を守る「最後のメッセージ」

遺言がないと、残された家族は自分たちで判断しなければなりません。

その結果、「誰かの意見が通った」「誰かが無視された」という感情が残りやすくなります。

一方で、遺言があれば「お父さん(お母さん)はこう思っていたんだ」と、争いではなく思い出で家族がつながる可能性もあるのです。

第5章:遺言があると何が変わる?メリットと注意点

「遺言がある」と相続はここまでスムーズになる

ここまでの章で、法定相続分が絶対ではなく、遺言によって柔軟な分割が可能になること、そして、遺言がないと「話し合い(遺産分割協議)」が必要になり、トラブルになりやすいことをお伝えしてきました。

では、遺言があると具体的に何が変わるのでしょうか?

ここでは、遺言があることで得られるメリットと、注意点をわかりやすくまとめていきます。

遺言がもたらす5つの大きなメリット

1. 遺産分割協議が不要になる

遺言で誰が何を相続するかが明確に決まっていれば、原則として相続人全員で話し合う必要はありません。

たとえば、法定相続人が3人いても、「不動産は長男、預金は次男、車は長女」と書いてあれば、各自がそれぞれの名義変更を進めるだけで済みます。

これは手続き的にも精神的にも、大きな負担軽減につながります。

2. 不動産の名義変更がスムーズ

不動産の相続では、「誰が取得するか」が決まっていないと登記ができません。

遺産分割協議が必要になると、全員の実印と印鑑証明書が必要になるなど、非常に手間がかかります。

一方で、遺言書があればその内容をもとに単独で名義変更できるため、相続登記の負担が大幅に減ります。

3. 特定の人に確実に財産を残せる

- 内縁の妻

- 面倒を見てくれた子や親族

- 他人(友人、介護スタッフ、恩人など)

- 法人・団体(宗教法人、NPO、慈善団体など)

これらの人たちは、法定相続人ではないため、遺言がなければ一切相続できません。

ですが、遺言で「遺贈(いぞう)」と記載すれば、相続人以外にも財産を遺すことが可能になります。

4. 家族間の争いを予防できる

遺言があることで、被相続人の意思がはっきり伝わり、相続人が「何となく」で判断する必要がなくなります。

また、「付言事項(ふげんじこう)」といって、法的効力はないけれど想いを伝えるメッセージを加えることで、

相続人の気持ちが落ち着き、争いの抑止力になることもあります。

例:「長男には家業を継いでもらい、家族を支えてくれたことに感謝しています」

「長女は遠くに住んでいて頻繁に会えなかったけれど、いつも心配してくれてありがとう」 など

5. 家族の心の整理にもつながる

人が亡くなるというのは、精神的にも大きな出来事です。

その中で「遺言書」という亡き人のメッセージがあると、家族は故人の考えや想いに触れることができます。

それは単なる手続きだけでなく、心の整理や気持ちの切り替えにもつながります。

ただし、遺言にも落とし穴がある

便利で強力な遺言ですが、使い方を間違えると、逆にトラブルの原因になることもあります。

ここでは、注意すべきポイントを紹介します。

不公平すぎる内容

遺言であまりにも一方的・極端な分配をしてしまうと、他の相続人から不信感を持たれ、「遺留分侵害請求」や裁判につながることも。

できる限り「付言事項」などで理由を補足することが大切です。

曖昧な表現や不備のある記載

「長男に土地を相続させる」と書いてあっても、どの土地かが特定できなければ無効になる可能性があります。

また、自筆証書遺言では、日付や署名、押印が抜けていると法的に無効になります。

内容が古く、現状と合っていない

10年前に作成した遺言が、現在の家族構成や財産状況と大きくズレていた…

こういったケースでは、かえって混乱やトラブルの火種になります。

定期的に内容を見直し、必要に応じて書き直すことも重要です。

遺言は「最強の予防策」だが、慎重に作ろう

遺言は、家族を守るための最も強力なツールです。

しかし同時に、正しく作らなければ期待どおりに機能しません。

特に次のような方は、遺言作成時に専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

- 不動産が多く、分け方が複雑になりそう

- 相続人以外に財産を渡したい人がいる

- 財産のバランスが偏っている

- 相続人の仲があまり良くない

第6章:相続トラブルを防ぐ「話し合い+遺言」の併用が最強

遺言だけでは「完全に防げない」相続トラブルもある

遺言は、相続の混乱を防ぐうえで非常に強力な手段です。

しかし、遺言さえあればすべての問題が解決するわけではありません。

たとえば、以下のようなケースでは、遺言がかえって火種になってしまうこともあります。

- 「なぜ自分の取り分が少ないのか納得できない」

- 「不動産を相続するよう指定されたが、管理できない」

- 「そもそも遺言書の存在すら知らされていなかった」

こうした感情的な衝突を防ぐには、遺言だけでなく、事前の話し合いも欠かせないのです。

家族間の話し合いで「納得感」を高める

法定相続分や遺言の内容がどれだけ法律的に正しくても、納得感がなければ相続トラブルは起こります。

特に親子・兄弟姉妹間では、次のような不満がくすぶりやすくなります。

- 「兄は親と同居していたから優遇された」

- 「妹は介護したのに、相続分が少ないのは納得できない」

- 「自分だけ何も知らされていなかった」

こうした思いを抱える前に、生前にしっかりと「話す場」を持つことが非常に重要です。

遺言内容を家族に「伝えておく」ことの重要性

「遺言は書いたけど、家族には何も伝えていない」

これは非常に多いパターンですが、とてもリスクの高い状態です。

なぜなら、遺言の存在や内容を知らされていなかった相続人が、「自分だけ排除された」と感じて感情的に反発しやすくなるからです。

対策:最低限でも「遺言の存在」は伝えておく

- 「公正証書遺言を作成したこと」

- 「保管場所」または「誰に知らせておくか」

- 「なぜその内容にしたのか、思いを伝えること」

これだけでも、相続人の気持ちに大きな違いが生まれます。

付言事項の力:「思い」がトラブルを防ぐ

前章でも少し触れましたが、遺言書には付言事項という自由記述欄があります。

ここに被相続人の気持ちを書いておくことで、法的には強制力がなくても、家族の納得感を高める効果があります。

例:「長男には家業を継いでもらい、家のことを長年支えてもらいました。

長女には遠方から支えてくれて感謝しています。みんなに平等に、という気持ちは持っていましたが、それぞれの役割を考え、このような分け方にしました。」

このような文があるだけで、「不公平感」よりも「思いやり」が伝わるのです。

「話し合い」は専門家を交えてもOK

家族だけで相続について話すのは、時に難しく感じるかもしれません。

そこでおすすめなのが、行政書士や弁護士などの専門家を交えた話し合いの場を設けること。

中立的な第三者がいることで、冷静な意見交換が可能になり、感情論になりすぎず、事実ベースで話を進めやすくなります。

「遺言+話し合い」が最強の予防策

相続トラブルを本気で避けたいなら、遺言と話し合いはどちらか一方では不十分です。

両方を組み合わせて初めて、本当の意味でもめない相続が実現します。

- 遺言で「配分」と「意思」を明確に伝える

- 話し合いで「納得感」と「透明性」を得る

- 必要に応じて、付言事項で「気持ち」を伝える

- 専門家に相談しながら「公平性」を担保する

こうした準備があれば、

相続は「争い」ではなく「思いやり」で終えることができるのです。

第7章:こんなケースは要注意!遺言と法定相続分のリアルな事例

理想と現実は違う。相続の現場で実際に起こるズレとは?

法律や制度を理解していても、実際の相続現場では感情・誤解・思い込みによって、想定外のトラブルが起こることが少なくありません。

ここでは、「遺言」や「法定相続分」がうまく機能しなかった事例を通して、どんな落とし穴があるのか、どうすれば防げたのかを考えていきます。

事例①:長男に全財産を遺す遺言 → 次男が遺留分侵害請求

状況

父が「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成。

家業を継いでいた長男への感謝と信頼からの判断だった。

結果

相続開始後、次男が「自分には一円も相続されていないのは不公平」と感じ、遺留分侵害額請求を行う。

ポイント

- 法的には長男への相続は有効でも、次男には「最低限の取り分(遺留分)」を請求する権利がある。

- 請求により、長男は一部の財産を次男に金銭で支払うことに。

- 家業の資金を崩す羽目になり、事業にも悪影響が出た。

教訓

遺言の作成時に、遺留分に配慮し、付言事項などで説明やフォローをしておくべきだった。

事例②:内縁の妻にすべて遺贈 → 相続人が遺言無効を主張

状況

20年以上同居していた内縁の妻に「すべての財産を遺贈する」とした自筆証書遺言が発見された。

しかし、日付の記載がなく、印鑑も不鮮明です。

結果

法定相続人である亡夫の子どもたちが「遺言は無効」として家庭裁判所に申し立て。

最終的に遺言は無効とされ、すべての財産は法定相続人で分割されることに。

ポイント

- 自筆証書遺言は、日付・署名・押印の不備があると無効になる。

- 法定相続人以外(内縁の妻)は、遺言がなければ一切相続できない。

教訓

相続人以外に確実に財産を遺したい場合は、公正証書遺言を活用するべきだった。

事例③:「実家は長男に」と曖昧な遺言 → 兄妹が泥沼対立

状況

「実家のことは長男に頼みたい」と書かれた自筆証書遺言が発見された。

ただし、具体的な分配や権利移転については一切記載がなかった。

結果

妹たちは「自分たちの取り分が軽視されている」と感じて反発、

協議がまとまらず、不動産登記もできない状態が2年以上続いた。

ポイント

- 遺言の内容が曖昧だと、相続人の解釈が分かれてトラブルに発展する。

- 法的に有効な遺言書でも、明確な内容でなければ機能しない。

教訓

誰が何を相続するかを正確に、具体的に記載することが重要。

事例④:法定相続分どおりに分けた → 介護していた長女が激怒

状況

父が亡くなり、遺言書はなかったため、相続人である妻と3人の子で法定相続分に従って遺産を分割。

全員が1/4ずつ取得する形に。

結果

父の介護を10年以上担っていた長女が、「介護の大変さが何も考慮されていない!」と怒り、遺産分割協議の署名を拒否。

結局、話し合いは家庭裁判所の調停に。

ポイント

- 法定相続分どおりの分配は、「気持ちの公平さ」には必ずしも対応できない。

- 介護や扶養、同居などの「寄与分」が考慮される場合もあるが、証明が難しく、感情的対立を生みやすい。

教訓

介護や貢献に対する配慮は、遺言で明記しておくべきだった。

トラブルの裏にあるのは「気持ちの行き違い」

これらの事例に共通するのは、制度や法律だけで人の感情までは整理できないということです。

- どれだけ正しい遺言でも、「なぜ?」が伝わらなければ不信感に変わる。

- 法定相続分どおりにしても、「気持ちが報われていない」と感じれば不満は残る。

- 曖昧な内容や準備不足は、家族の対立を深めるだけ。

だからこそ、相続対策では「制度」×「気持ち」×「準備」の3本柱が必要なのです。

第8章:よくある質問Q&A【遺言と法定相続分】

相続の現場で本当によくある疑問にお答えします!

遺言と法定相続分について学んでいくと、「あれ?この場合はどうなるの?」「ちょっと特殊なケースだけど…」といった疑問が出てくるものです。

ここでは、実際によく寄せられる質問をピックアップし、わかりやすくお答えしていきます。

Q1. 遺言があれば、法定相続分どおりに分けなくても良いの?

▶はい、原則として遺言が優先されます。

遺言書に明記された相続分があれば、それに従って財産を分けることができます。

ただし、「遺留分」を侵害するような内容の場合は、他の相続人から請求されることもあるため注意が必要です。

Q2. 内縁の妻に財産を残すことはできますか?

▶はい、遺言によって可能です(ただし相続人にはなりません)。

内縁の妻は法定相続人には該当しませんが、遺言で「遺贈」として財産を渡すことは可能です。

安全に確実に遺したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。

Q3. 遺言があっても、他の相続人が納得しない場合はどうなりますか?

▶法的に有効な遺言なら、原則その内容通りに手続きを進められます。

ただし、遺留分の請求や、遺言内容の解釈をめぐって争いになることもあります。

そのため、できれば事前に話し合いをしておくことが望ましいです。

Q4. 法定相続分で「平等」に分ければトラブルは防げますか?

▶必ずしも防げるとは限りません。

法律的には平等でも、介護の負担・生前贈与・家庭内の力関係などで不公平感が残る場合があります。

結果として、感情的な対立が生まれてしまうこともあるのです。

Q5. 兄弟姉妹には遺留分はありますか?

▶いいえ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

そのため、遺言によって「兄弟には相続させない」という内容を書いても問題はありません。

これは相続対策において大きなポイントのひとつです。

Q6. 遺言書はいつ作ればいいの?

▶できるだけ早めに作成するのが理想です。

病気や認知症で判断能力が低下してしまうと、遺言書の作成ができなくなってしまいます。

人生の節目(退職、子どもの独立、不動産購入など)に合わせて作っておくと安心です。

Q7. 遺言内容が変わった場合、前の遺言はどうなりますか?

▶新しい遺言書が、原則として最新の内容として有効になります。

ただし、古い遺言の破棄が不十分だと、内容がバラバラで混乱を招く恐れもあるため注意しましょう。

Q8. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いの?

▶一般的には、公正証書遺言の方が安全性・信頼性が高いです。

専門家(公証人)が関与し、形式不備の心配もありません。

一方、自筆証書遺言は手軽ですが、要件不備で無効になるリスクが高いため慎重に作成しましょう。

Q9. 遺言が見つかったら、すぐに開けていいの?

▶自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」が必要です。

勝手に開封すると無効になる可能性があるので要注意。

一方、公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。

Q10. 相続人以外に財産を渡すと、税金は高くなる?

▶はい。相続人以外に財産を渡す場合、相続税の基礎控除や税率が不利になります。

相続税の負担まで含めて計画する場合は、税理士など専門家に相談するのがおすすめです。

第9章:専門家に相談すべきタイミングとそのメリット

「こんなとき、誰に相談すればいいの?」と迷う前に

相続や遺言は、多くの人にとって「人生で数回あるかないか」の経験です。

法律、税金、人間関係…さまざまな要素が絡み合うなかで、自己判断だけで進めるのはリスクが大きいのが現実です。

では、どんなタイミングで専門家に相談すべきなのでしょうか?

そして、相談することで何が変わるのでしょうか?

この章では、相続実務の現場から見た「相談すべきタイミング」と「士業に依頼するメリット」をご紹介します。

こんなときは専門家に相談を!

以下のような状況にひとつでも当てはまる場合、専門家への相談を強くおすすめします。

- 遺言書を作成したいが、内容に迷っている

- 相続人が多数いて、関係が複雑

- 不動産や非上場株など、評価や分け方が難しい財産がある

- 相続人以外に財産を渡したい(内縁の配偶者、友人、団体など)

- 生前贈与・相続税対策も検討している

- 家族の仲があまり良くなく、もめそうな予感がある

- 相続放棄や限定承認など、選択肢を検討している

- 遺言が複数見つかり、どれが有効か判断がつかない

相談するなら「誰に」「何を」聞けばいい?

相続に関わる士業は複数ありますが、それぞれ得意分野が異なります。

| 専門家 | 主な役割・得意分野 |

|---|---|

| 行政書士 | 遺言書作成サポート、公正証書遺言の手続き支援、公的書類作成など |

| 司法書士 | 相続登記、不動産の名義変更、法務局関連の手続き |

| 弁護士 | 相続トラブルの交渉、調停・訴訟対応、法的代理 |

| 税理士 | 相続税の計算・申告、節税対策、贈与とのバランス設計 |

| 公証人(国家資格) | 公正証書遺言の作成(第三者立会いによる法的な信頼性の高い遺言) |

たとえば、「遺言書をしっかりと法的に残したい」なら行政書士または弁護士、

「不動産の名義変更を確実にやりたい」なら司法書士、

「税金まで含めた資産計画を立てたい」なら税理士が適任です。

専門家に相談するメリット5選

1. 手続きのミスを防げる

相続関連の手続きは、期限や書式に厳格なルールがあります。

専門家に任せることで、提出漏れ・記載ミスといったリスクを大きく減らせます。

2. 中立的な立場でアドバイスしてもらえる

家族間での相続の話し合いは、感情的になりやすいもの。

専門家が入ることで、公平な視点で冷静な判断材料を提供してくれます。

3. トラブルを未然に防げる

法律・実務に精通した専門家は、過去のトラブル事例を熟知しています。

そのため、トラブルが起きそうなポイントを事前に察知し、回避策を提案してくれます。

4. 相続全体を設計できる

遺言、贈与、保険、税務、不動産…すべてが関係する相続は、単なる分け方以上の設計力が必要。

専門家は、長期的な視点であなたの資産と家族の未来を見据えたアドバイスをくれます。

5. 精神的な安心感が得られる

「専門家がついてくれている」それだけで、大きな安心感があります。

相続は大切な人を失った後のタイミングだからこそ、気持ちの負担を減らすことが非常に大切です。

費用はどれくらい?気になるコスト感もチェック

相談料は専門家や地域によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。

| 内容 | 費用の目安(税別) |

|---|---|

| 自筆証書遺言の作成サポート | 3万円〜10万円程度 |

| 公正証書遺言の作成支援 | 5万円〜15万円+公証役場費用 |

| 相続登記(不動産名義変更) | 3万円〜10万円+登録免許税 |

| 相続税申告(税理士) | 財産額の0.5〜1.0%前後が目安 |

| 初回相談(30〜60分) | 無料〜5,000円が相場 |

※あくまで目安です。複雑なケースでは費用が高くなることもあります。

相続の相談は「早ければ早いほど良い」

「まだ先のことだから…」と思っているうちに、健康状態の悪化や家族関係の変化が起こることもあります。

そうなると、遺言が書けなかったり、話し合いが難しくなったりするリスクが急増します。

だからこそ、「何か気になったとき=相談のタイミング」と考えてください。

早めに動くことで、相続は備えから安心に変わります。

結論・まとめ:「相続=家族の未来のための準備」遺言と法定相続分を正しく理解しよう

相続という言葉に、あなたはどんなイメージを持っていたでしょうか?

「お金持ちの話」「まだ関係ない」「法律どおりに分ければいい」――そう考えていた方も多いかもしれません。

ですが、ここまで読んでくださったあなたは、もうお気づきのはずです。

相続は、ただの財産分けではなく、家族の関係性や感情まで深く関わる、とても人間的なテーマであるということを。

法定相続分は「基本のガイドライン」にすぎない

法定相続分は、たしかに民法で定められた明確なルールです。

けれどそれは、あくまで「目安」であり、「唯一絶対の正解」ではありません。

- 遺言があれば、法定相続分にとらわれずに遺産を分けることができる

- ただし、遺留分という最低保障があり、それを侵害するとトラブルの原因になる

- 曖昧な遺言、または遺言がないことによる争族も少なくない

このように、制度を正しく理解し、それを家族に合わせてどう使いこなすかが、相続の成否を分けるのです。

遺言は「法律書類」ではなく、「家族へのメッセージ」

遺言は単なる法的な手段ではありません。

あなたの想い、配慮、感謝、未来への願いを伝えることができる最後の言葉でもあります。

法的に正しいだけでは、家族の心は動きません。

けれどそこにあなたの思いや理由が込められていれば、不満や不安をやわらげ、家族をつなぐ絆になります。

相続は、今だからこそ考える価値がある

「まだ元気だから大丈夫」

「うちは家族仲がいいから、争いなんて起きない」

…そのように思っているご家庭こそ、あとで大きなトラブルに発展してしまうことが多いのが現実です。

相続対策は、元気なうち、冷静に判断できる今だからこそできる準備です。

いざというときに慌てないために――相続は元気な今のうちに進めておくべき人生の課題です。

最後に:あなたと家族の未来のために、今できること

本記事でお伝えしてきたポイントを、改めて振り返ります。

- 法定相続分は基本ルール。だが、遺言があれば自由度は高い

- 遺留分の存在を理解し、トラブルを防ぐ遺言内容を考える

- 遺言だけでなく、家族との話し合いも重要

- 専門家に相談することで、安全で円滑な相続が実現できる

- 相続は、家族の未来に向けた準備そのものである

どうかこの記事が、あなたやあなたの大切な人にとって、相続の第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。