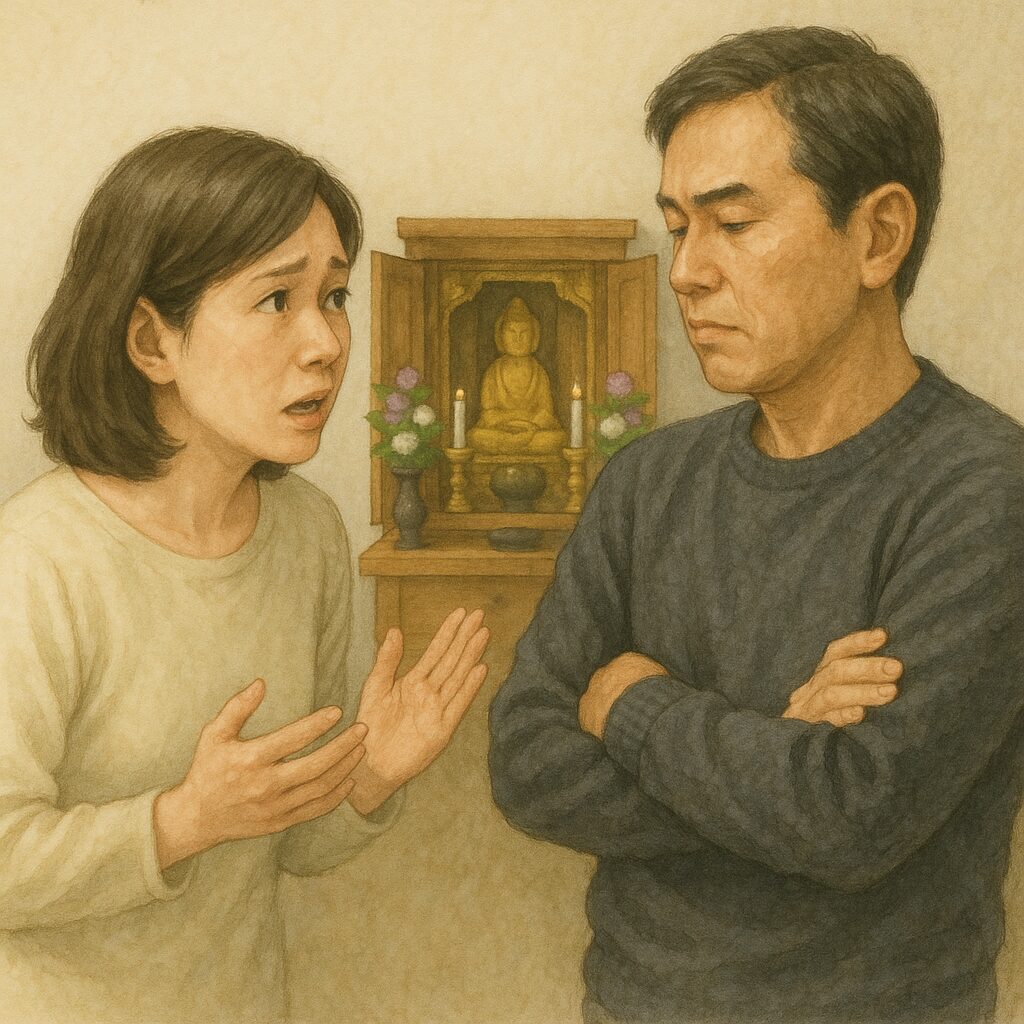

「まさか、通帳を返してくれないなんて――」

親の死後、悲しみに暮れる間もなく始まる「遺産相続」、その中でも特に揉めやすいのが、預貯金の分割です。

相続人のひとりが、通帳や印鑑を勝手に管理し、他の家族に詳細を伝えない。

「家族なんだから信用してほしい」と言われても、金額が明かされなかったり、勝手に引き出されたりすれば、不信感が募るのは当然です。

法律上は「きちんとした手続き」に則って行うべき相続ですが、現実には家族の感情が複雑に絡み合い、制度だけでは片付かない問題が山ほどあります。

この記事では、預貯金の遺産分割をめぐって起こりがちなトラブルを取り上げながら、

- なぜこうした問題が起きるのか?

- 自分で対応できる範囲はどこまでか?

- 行政書士などの専門家に頼むべきタイミングはいつなのか?

といったことを、法的な視点と、実際の現場感覚の両方から分かりやすく解説します。

相続を目前に控えた方、すでにトラブルの兆しを感じている方――

この記事が、今後の判断に少しでも役立つことを願っています。

目次

実際に起きやすいトラブル事例(ストーリー風)

「兄が通帳を返してくれません」

これは、ある60代の女性から実際に寄せられた相談の言葉です。

彼女の母親が亡くなり、相続の手続きが始まったばかりのこと。

長男である兄が母の介護をしていた関係で、通帳と印鑑を管理していました。

「しばらくは忙しいだろうし、落ち着いたら話し合おう」、そう思っていた彼女に返ってきたのは、兄からの冷たい一言。

「俺が面倒見てたんだから、全部もらっても当然だろ」

それ以来、兄は通帳を見せることもなく、印鑑の所在すら明かそうとしません。

銀行に問い合わせても、「相続人全員の同意が必要」との返答。

どうにも動けず、ただ時間ばかりが過ぎていきました。

このようなトラブルは、決して珍しいものではありません。

「介護をしていた者が遺産の大部分を主張する」

「家族間で情報を隠し合う」

「勝手に預金を引き出す」

特に預貯金や通帳、印鑑といった物理的に手元にある資産は、管理している相続人の判断で不透明な処理がされやすいのです。

家族だからこそ、はっきり言いづらい。

言ったところで「信用していないのか」と言われてしまう。

そんな心理的ハードルが、さらに問題をこじらせていきます。

こうしたケースでは、時間が経つほど解決が難しくなる傾向があります。

一度信頼が崩れた相続人同士の関係は、修復するのに長い時間を要しますし、相続放棄や調停といった法的手続きが必要になるケースも出てきます。

次のセクションでは、このようなトラブルを回避するために知っておくべき

👉 預貯金の相続に関する基本的な制度

について、やさしく解説していきます。

預貯金の相続に関する基本知識(わかりやすく解説)

預貯金の相続は、一見すると「通帳を持っている人が引き出して分ければいい」と思われがちですが、法律上はもっと複雑で厳格なルールがあります。

ここでは、最低限知っておきたい基本的な制度を、できるだけわかりやすく解説します。

■ 預貯金は「遺産分割の対象」です

故人が亡くなった瞬間、預貯金を含む財産はすべて相続人全員の共有財産になります。

つまり、一人の相続人が勝手に引き出したり、使ったりすることは原則として認められません。

■ 銀行口座は凍結される

死亡届が提出されたり、相続人が銀行に連絡をした時点で、故人名義の銀行口座は凍結されます。

これにより、原則として入出金や解約などの操作はできなくなります。

■ 預貯金の引き出しには「相続手続き」が必要

口座から預金を引き出すためには、銀行所定の書類とともに、以下のような複数の書類が必要になります。

- 戸籍謄本(故人と相続人全員分)

- 遺産分割協議書(相続人全員の合意を記載)

- 印鑑証明書(相続人全員分)

- 遺言書(ある場合)

これらが揃わないと、原則として預金の払戻しはできません。

■ ただし、一部例外として「一定額までの払い戻し制度」もある

平成30年の民法改正により、家庭裁判所の手続きを経ずに一定額の払い戻しができる制度が導入されました(民法909条の2)。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。

相続人は、相続開始時の預貯金残高のうち、法定相続分の3分の1まで(上限150万円)を、銀行から単独で引き出すことが可能です。

ただしこれは、あくまで応急処置的な制度であり、本格的な分割や相続には全員の合意が必要です。

■ 重要なのは「遺産分割協議」

預貯金も含めてすべての遺産を分けるためには、相続人全員が集まって「遺産分割協議」を行い、書面(協議書)にまとめなければなりません。

この協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。

■ 通帳や印鑑を持っている人が勝手に使うのは違法になることも

通帳や印鑑を手元に持っているからといって、それだけで預貯金を自由に動かせるわけではありません。

勝手に引き出した場合、「不当利得」や「遺産侵害」として他の相続人から訴えられるリスクもあります。

相続は、ただの「お金の手続き」ではなく、法律と信頼のバランスを取る繊細な作業です。

次のセクションでは、「この作業、自分でやっても大丈夫? それとも専門家に頼むべき?」という判断軸を整理していきます。

自分で対応できることと、行政書士に頼むべきライン

相続手続きは「自分たちでなんとかできる」と思っていても、実際に動き始めると意外な壁にぶつかることが少なくありません。

ここでは、どこまでが自力で対応できて、どんなときに行政書士のような専門家に頼るべきかを整理してみましょう。

■ 自分で対応しやすいケース

以下のようなケースでは、相続人だけで進めることも可能です。

- 相続人同士の関係が良好で、スムーズに話し合いができる

- 財産の内容がシンプル(預貯金のみ、不動産なし など)

- 通帳・印鑑などの管理が明確で、誰も勝手な行動をしていない

- 遺言書が明確で有効である

これらの状況であれば、市販の書式を利用したり、銀行の指示に従って書類を準備することで対応できる場合があります。

■ 専門家に頼むべきサイン(こんなときは行政書士へ)

次のようなケースでは、専門家の介入が早ければ早いほど、トラブルを未然に防げる可能性が高まります。

🔴 相続人同士で意見が対立している

- 「預金を自分が多く受け取るべきだ」と主張する相続人がいる

- 「通帳を渡さない」「勝手に引き出した」などの行動がある

- 協議書が作成できない、合意がまとまらない

行政書士が介入しても争いが生じる場合があります。争い(紛争)が発生した場合、対応できる専門家は弁護士のみとなります。

🔴 手続きが複雑で対応に自信がない

- 財産の種類が多い(不動産、株、保険など)

- 戸籍収集や相続人調査が必要で、調べ方がわからない

- 銀行や役所とのやり取りが煩雑でストレスを感じている

🔴 何をどう始めればいいか分からない

- 初めての相続で全体像がつかめていない

- 誰に相談すればいいのか不安

- ネットで調べても情報がバラバラで混乱している

■ 行政書士ができること(実は家族のクッション役にも)

行政書士は、書類の作成や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の整備などを通じて、円滑な手続きを支える専門家です。

加えて、第三者として関与することで、家族間の摩擦をやわらげる「中立的な橋渡し役」としても機能します。

たとえば、「通帳を返してくれない兄にどう切り出せばいいか分からない」と悩んでいた方が、行政書士の助言を通じて冷静に対話できるようになり、協議が前に進んだケースもあります。

「まだ専門家に頼むほどじゃない」と思っているうちに、話し合いがこじれ、信頼関係が崩れてしまうことも少なくありません。

不安を感じた時点で一度相談してみることが、最終的には手間も時間もコストも抑えることにつながるのです。

次のセクションでは、読者からよく寄せられる具体的な疑問や誤解について、Q&A形式でわかりやすく答えていきます!

よくある質問・誤解(Q&A形式で簡潔に)

相続に関する相談を受けていると、毎回のように出てくる誤解や勘違いがいくつかあります。

ここでは、預貯金相続に関する代表的な質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

Q1:親の預金を長男が勝手に引き出しています。問題ありますか?

A:はい、重大な問題です。

相続が発生した時点で、預貯金はすべて「相続人全員の共有財産」になります。

1人の相続人が無断で引き出した場合、「遺産の侵害行為」とされ、不当利得として返還請求の対象になる可能性があります。

また、場合によっては民事訴訟や調停に発展することもあります。

Q2:通帳を持っている兄が渡してくれません。銀行に直接行けば教えてもらえますか?

A:いいえ、原則として教えてもらえません。

銀行は、相続開始後に本人確認ができない状態で情報提供をすることはありません。

相続人全員の同意書類や法定書類がそろって初めて、残高照会や払戻しなどの対応が可能になります。

Q3:遺言書がなければ、預金は長男がすべてもらえるんですか?

A:いいえ。法定相続分に従って分ける必要があります。

長男だからといって全額を取得する法的根拠はありません。

相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を協議書にまとめて銀行に提出する必要があります。

Q4:預貯金はすぐに分けられると思っていたのに、どうして手続きが面倒なんですか?

A:トラブル防止のため、法律上厳格な手続きが求められています。

相続は財産だけでなく、「責任・負債」も引き継ぐ行為です。

簡単に現金を動かせてしまうと、不公平や不正が起こりやすいため、家庭裁判所や銀行も慎重に扱っています。

Q5:行政書士に相談すると高いんじゃないですか?

A:初回相談は無料の事務所も多く、結果的にコストを抑えられるケースもあります。

行政書士に依頼することで、無駄なやり直しやトラブルを避けられるため、時間・労力・精神的負担を大幅に軽減できます。

実際に「もっと早く相談すればよかった」という声が多く寄せられます。

Q&Aを通して、「思い込み」がトラブルを引き起こしてしまうことがよく分かります。

次のセクションでは、そもそもトラブルを避けるために事前にできる準備や心構えについてお伝えしていきます。

相続トラブルを防ぐために、今からできる備え

相続をめぐる預貯金トラブルの多くは、「準備不足」と「コミュニケーション不足」から生まれます。

逆に言えば、生前のちょっとした工夫や心構えがあれば、かなりの割合で揉めごとは防げます。

ここでは、今からできる現実的な備えを3つの視点でご紹介します。

■ 1. 財産の「見える化」〜何がどこにあるかを明確に〜

- 銀行口座、証券、保険、不動産など、財産の全体像を把握しておきましょう。

- 「財産目録」を作成しておくと、相続人の間で混乱が少なくなります。

- 預貯金の残高や通帳の保管場所、印鑑の種類と場所なども記載しておくと◎。

ポイント

高齢になると、家族にも情報を渡すのが不安になることがあります。

信頼できる人(長男・長女・行政書士など)に情報を共有しておくことが大切です。

■ 2. 「気持ちの整理」と話し合いの場づくり

- 相続はお金の話であると同時に、感情の話でもあります。

- 生前に、「こういう風に分けたい」「お世話になった人に多く渡したい」など、本人の想いを家族に伝えておくことで、誤解や期待のズレを防ぐことができます。

おすすめの方法

家族会議を開く。

エンディングノートに気持ちを記す。

簡単なメモでも構わないので「自分の考え」を残す。

■ 3. 専門家の力を借りて、準備と対策を形にする

- 相続に関する想いや財産の整理は、行政書士などの専門家のサポートを受けることで、より確実に進めることができます。

- 特におすすめなのは、以下のようなサポート:

| サポート内容 | 説明 |

|---|---|

| 財産目録の作成支援 | 抜け漏れなく一覧化できる |

| 遺言書の作成サポート | 法的に有効な形で残せる |

| 相続人調査 | 戸籍収集なども代行可能 |

| 家族への伝達支援 | 第三者が関与することで誤解や衝突を避けられる |

ここが大事!

「いつかやろう」と思っているうちに、相続は突然やってきます。

備えは思い立ったときが最適なタイミングです。

まとめ・行政書士への相談のすすめ

「相続なんて、うちの家族には関係ない」

そう思っていたご家庭でも、いざ相続が始まると通帳や印鑑をめぐってトラブルになるケースが後を絶ちません。

法律の制度は整っていても、実際の現場では、人間関係や感情が複雑に絡み合い、制度通りにいかないことのほうが多いのです。

本記事で紹介したように、相続トラブルを回避するには、

- 法的な知識を持つこと

- 感情のすれ違いを早めに察知すること

- そして、必要に応じて中立的な第三者=行政書士などの専門家の力を借りること

がとても重要です。

■ 「相談=最後の手段」ではありません

「家族のことを他人に話すなんて…」

「まだ大きな問題が起きてないから大丈夫」

そう思って何もせずにいると、小さな違和感が、やがて大きな対立へと発展してしまうことがあります。

行政書士への相談は、「トラブルになってから」の駆け込みではなく、トラブルを未然に防ぐための行動として活用してください。

■ あなたとご家族の安心のために

大切なのは、「財産を守ること」だけではなく、「家族の信頼関係を守ること」です。

相続が「争続」にならないように、今からできる一歩を踏み出しましょう。

もしお悩みやご不安があれば、お気軽にご相談ください。

IT行政書士事務所では、相続に関する初回無料相談を受け付けております。

- 「これって相談していいのかな…?」という段階でも大歓迎です

- ご家族との間に立ち、円滑な手続きをサポートします

- 出張相談やオンライン対応も可能です(※要予約)

あなたとご家族の未来が、安心と信頼に満ちたものであるように。

私たちはその一歩を、全力でサポートいたします。