親が高齢になり、体調や認知機能に不安を感じるようになると、ふと頭をよぎるのが「遺言書のこと」。

「もしもの時に備えて遺言を残しておきたい」

「でも、うちの親はもう遺言を書ける状態なんだろうか?」

そんな不安を抱える方は少なくありません。

遺言書は、本人の意思で財産の分け方を決められる大切な手段ですが、すべての人がいつでも自由に作れるわけではありません。法律上は、「遺言能力」がないと、遺言書は無効になってしまうことがあります。

本記事では、

- 遺言能力とは何か?

- どんな場合に遺言が無効になるのか?

- 認知症や成年後見との関係は?

- どうすればトラブルを避けて有効な遺言が残せるのか?

といった疑問にお答えしながら、安心して相続準備を進めるための知識と対策をわかりやすく解説します。

「大切な人の意思を、しっかり形に残す」ために、

今こそ、「遺言能力」について正しく理解しておきましょう。

目次

遺言能力とは?

1 民法における遺言能力の定義

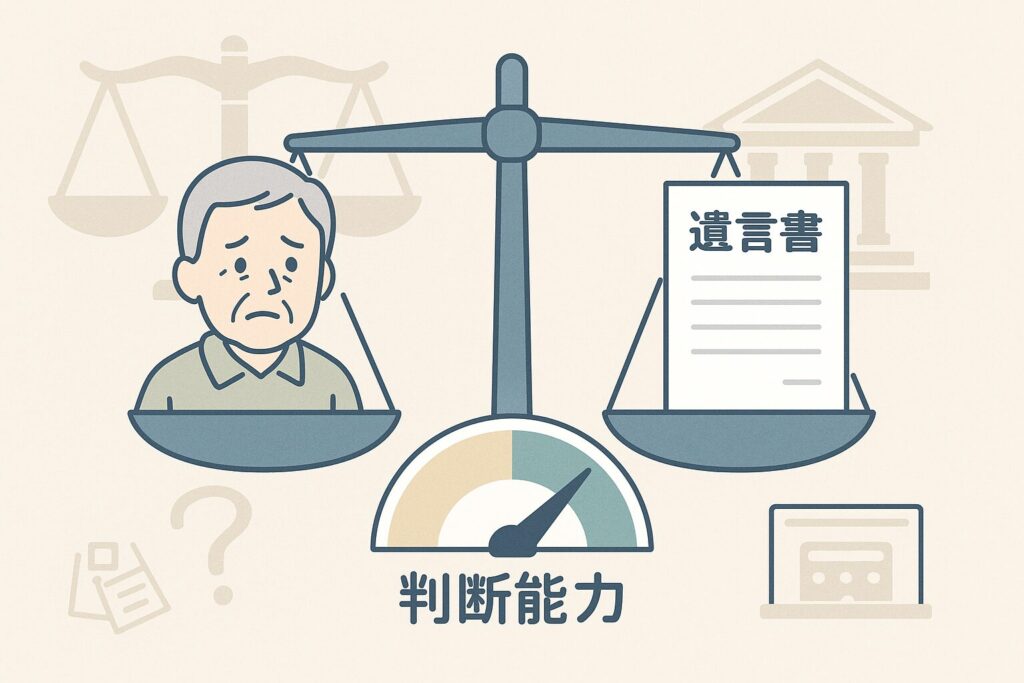

遺言能力とは、遺言書を有効に作成するために必要な判断能力のことを指します。

この「能力」が備わっていなければ、どんなに形式が整った遺言書でも、法律的には無効とされてしまいます。

日本の民法では、遺言能力について以下のように定められています。

民法第963条

「遺言は、満15歳に達した者は、これをすることができる。」

この条文により、遺言を作成するには満15歳以上であることがまず必要です。加えて、年齢だけでなく「判断能力があること」も求められます。

つまり、15歳以上であっても、意思能力がない状態(例:認知症が重度など)では遺言できないのです。

2 遺言能力が必要とされる理由

なぜ遺言に能力が必要とされるのでしょうか?

その理由は、遺言が本人の最終的な意思表示であることに深く関係しています。

遺言書は、本人の死後に法的効力を持つため、本人に確認を取ることはできません。したがって、その内容が本人の自由な意思に基づくものであることが前提となります。

もし判断能力が著しく低下している状態で作成された遺言書が認められると、

- 不適切な影響を受けていた可能性

- 意図しない財産配分による相続トラブル

といった問題が発生する恐れがあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、「遺言能力があること」が厳格に求められているのです。

3 判断能力の有無が争点となるケース

実際の相続の現場では、「遺言能力があったかどうか」が争点になるケースが少なくありません。

例えば、

- 遺言書の作成時に認知症と診断されていた

- 精神疾患で長期間入院していた

- 急な病気やケガで意識が不安定だった

などの状況があると、「遺言書は本当に有効なのか?」という疑念が相続人間で生まれやすくなります。

特に、遺言によって特定の相続人に不利な内容が記されていた場合、他の相続人から「そのとき遺言能力はなかったのではないか?」と無効を主張される訴訟に発展することもあります。

こうした事態を避けるためには、遺言書を作成するタイミングや方法を慎重に選び、「遺言能力があった」と後から証明できるようにしておくことが重要です。

遺言能力とは?遺言能力が認められる年齢と条件

1 満15歳以上であれば遺言できる法律の規定

遺言書を作成するためには、まず「年齢の要件」を満たしている必要があります。

民法第963条では、以下のように定められています。

民法第963条:遺言をすることができる者

「満15歳に達した者は、遺言をすることができる。」

つまり、日本の法律上は、15歳以上であれば未成年であっても遺言が可能です。これは結婚や契約に関する制限とは異なり、遺言という行為が個人の最終的な意思表示として、特別に尊重されていることを示しています。

たとえば、15歳の子どもが重い病気を患っていて、亡くなる前に自分の財産や思いを遺したいと考えた場合、親の同意なしで有効な遺言書を作成することが可能です。

2 未成年者の遺言と親権者の関与

未成年者が法律行為を行う場合、通常は親権者の同意が必要です。しかし、遺言に関しては例外となっています。

遺言はあくまで本人の最終的な意思に基づく行為であり、他者の影響を排除する必要があるため、親権者や後見人の同意や関与は一切不要とされています。

ただし、15歳を超えていても、本人の判断能力が十分でない場合には、遺言能力が認められないこともあります。 そのため、未成年であっても一時的な精神状態や病気などにより意思能力が疑われる場合は、無効となるリスクがあります。

3 成年後見制度との関係

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人(認知症、知的障害、精神障害など)を法的に支援する制度です。遺言能力と密接に関係しており、本人が成年被後見人に指定されている場合には、原則として遺言はできません。

しかし、例外として、以下のような場合は遺言が有効になる可能性があります。

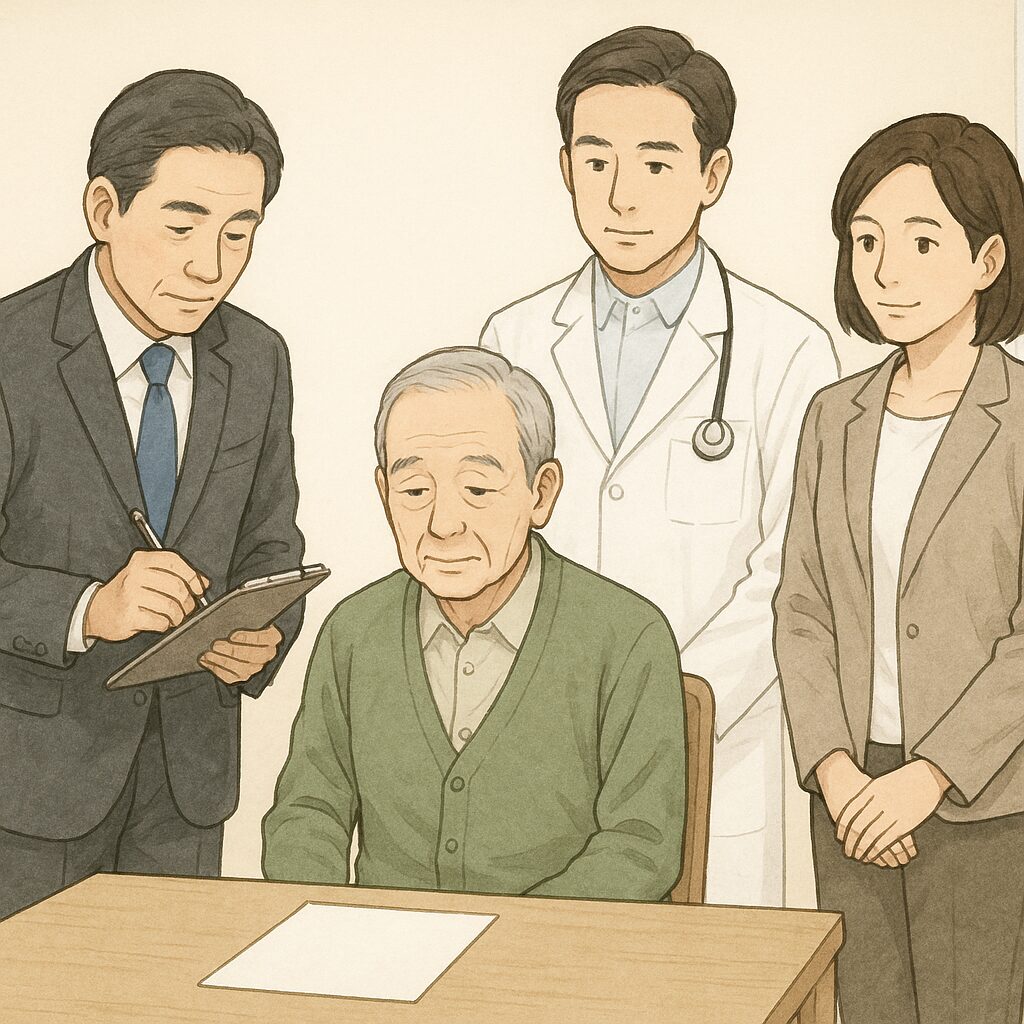

民法第973条:成年被後見人の遺言

「成年被後見人が遺言をするには、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いのもとで、その遺言をしなければならない。」

このように、成年後見人であっても、一時的に判断能力が回復したときに、医師2名以上の立会いがあれば遺言は可能とされます。

ただし、立会った医師の署名・押印なども必要となり、高いハードルがあるため、現実的には判断能力があるうちに遺言を作成しておくことが最善策です。

判断能力の低下と遺言の有効性

1 認知症と遺言能力の関係

認知症は高齢者の多くが直面する症状であり、遺言能力があるかどうかを判断する上で、最も注目される要素の一つです。

まず重要なのは、認知症と診断された=遺言能力が必ずない、というわけではないということです。

認知症の進行度はさまざまで、軽度の認知症であれば、十分に意思能力を有していることもあります。

裁判例でも、認知症と診断されていたにも関わらず、

- 本人が遺言内容を理解していた

- 財産の配分について合理的な理由を説明できた

といった事情が確認され、有効と認められたケースもあります。

逆に、重度の認知症で言葉の理解が困難であったり、財産の認識すらできていない状態で遺言が作成された場合は、遺言能力がなかったとされ、無効と判断される可能性が高いです。

2 入院中・療養中に遺言を作る場合の注意点

入院中や療養中に遺言を作成するケースでは、本人の体調や精神状態が不安定な場合が多く、後から無効と争われるリスクが高まります。

特に注意が必要なのは以下のような状況です。

- 意識がもうろうとしていた

- 痛みや薬の影響で思考がはっきりしない状態だった

- 疲労やストレスが極度に高まっていた

こうした状況下で作成された遺言については、後日、他の相続人から「遺言能力がなかった」と主張される可能性があります。

対策としては、

- 医師に判断能力があることを確認してもらう

- 第三者(証人や公証人)に立ち会ってもらう

などの方法が有効です。

また、公正証書遺言であれば、公証人が本人の意思能力を確認するため、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

3 能力判断を巡る争いの典型例

判断能力を巡って争いになった場合、相続人同士での対立が深刻化することがあります。

以下は実際に多い典型的なケースです。

ケース1:遺言書作成の直前に認知症と診断されていた

→ 他の相続人が「意思能力がなかった」と主張し、遺言無効の訴訟に発展。

ケース2:不公平な財産配分に対して疑義が出された

→ 遺言内容に納得できない相続人が、遺言時の精神状態を調べ直して争う。

ケース3:同居していた家族が作成に深く関与していた

→ 他の家族から「誘導されたのでは?」と疑われ、遺言の信頼性に疑念が生まれる。

こうした争いを防ぐには、遺言書の作成過程を客観的に証明できる工夫が必要です。

医師の診断書、立ち会い人の記録、ビデオ撮影など、事後的に「本人の意思で作成された」と立証できる手段を講じておくと、トラブル防止に非常に有効です。

遺言能力を証明する方法

遺言書を作成した際に「本人に遺言能力があった」ことを後から証明できるかどうかは、遺言の有効性を守る上で非常に重要なポイントです。

とくに高齢や病気によって判断能力に不安があるケースでは、証明手段を用意しておくことで、相続トラブルのリスクを大幅に減らすことができます。

1 医師の診断書を添付するケース

もっとも一般的な証明手段のひとつが、「医師の診断書」です。

遺言書の作成時に、本人が正常な判断能力を有していたことを示す診断書を取得しておけば、

後日、他の相続人から「意思能力がなかったのでは?」と疑義を持たれた場合でも、医師による専門的な意見として有力な証拠になります。

診断書をもらう際は、以下の点を明記してもらうのが理想的です:

- 作成日時(遺言日と近い日が望ましい)

- 本人が遺言内容を理解・判断できる状態にあったこと

- 判断能力に関する具体的な医師の所見

なお、医師の診断は精神科医や認知症専門医である必要はありませんが、より専門性の高い診断が望まれる場合もあります。

2 遺言作成時の証人や公証人の役割

自筆証書遺言の場合でも、証人が立ち会っていたかどうかは、後から遺言能力を証明する上で大きな意味を持ちます。

特に「この人はしっかりした意識で遺言を書いていた」と言えるような、利害関係のない第三者(例:友人、行政書士など)に立ち会ってもらい、署名・記録を残すことが有効です。

一方、公正証書遺言の場合は、公証人が本人の意思確認を行ったうえで作成されるため、原則として遺言能力があったことが推定されます。

このため、判断能力に不安がある場合は、公正証書遺言を選ぶことが最も安全な方法といえます。

公証人が「この方には判断能力がある」と判断しなければ、そもそも遺言の作成自体が行われないため、事後的なトラブルの抑止力として非常に有効です。

3 ビデオ撮影や音声記録による補強

医師の診断書や証人の証言に加えて、ビデオ撮影や音声録音によって、本人の様子や発言を記録することも、証拠補強の手段として注目されています。

たとえば、

- 自分の名前や家族構成、財産状況を口頭で説明する

- なぜそのような遺言内容にしたのか、理由を自分の言葉で話す

- 自筆で記した遺言書を読み上げる

といった様子を記録しておくことで、後から「本人の判断力があった」ことを客観的に示す材料となります。

もちろん、これだけで完全に有効性が保障されるわけではありませんが、他の証拠と組み合わせることで信頼性が格段に高まります。

遺言能力に不安がある場合の遺言作成手順

判断能力に少しでも不安がある場合は、できるだけ慎重に、確実な方法で遺言を作成することが大切です。

ここでは、そうしたケースで取るべき具体的な手順や対策について解説します。

1 公正証書遺言を選ぶメリット

判断能力に不安がある方に最も推奨されるのが、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場または出張により、公証人が本人の意思を確認しながら作成する公的な遺言書であり、以下のようなメリットがあります:

- 作成時に本人の判断能力がチェックされる

- 法律にのっとった形式で作成されるため無効になりにくい

- 原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がない

特に高齢者や認知症初期と診断された方など、後から「遺言能力がなかった」と言われる可能性がある場合は、公証人による確認がお墨付きとなるため、非常に有効です。

2 事前に医師・専門家へ相談する重要性

遺言作成にあたっては、専門家や医師と連携しながら準備を進めることが、後々のリスク回避に繋がります。

- 医師による診断書の取得:判断能力があると認められる時期を特定し、そのタイミングで作成する

- 専門家(行政書士・弁護士)への相談:形式や内容のチェック、証拠の残し方などをアドバイス

特に医師の診断書は、遺言作成日と同日に発行してもらうことで証拠力が高まります。

また、複雑な財産構成や家族関係がある場合は、行政書士や弁護士に相談し、相続トラブルを見越した文案作成を行うのも非常に効果的です。

3 行政書士に依頼する場合の流れ

行政書士は、遺言書の作成支援を専門とする国家資格者であり、法的な知識と実務経験を活かしてサポートしてくれます。

遺言作成を行政書士に依頼する際のおおまかな流れは以下の通りです。

- 相談・ヒアリング

財産の状況や家族構成、希望する内容を詳しくヒアリング - 内容の整理・文案作成

希望に基づき、遺言書の文案を法律的に整えた形で作成 - 公証役場との連携(公正証書遺言の場合)

必要書類の準備、日程調整、公証人とのやりとりをサポート - 当日の立会い・サポート

ご本人が安心して遺言を残せるよう、当日のフォロー

行政書士は、家族にとっても第三者としての安心感を提供する存在です。

ご自身での対応に不安がある場合は、早めに相談しておくとスムーズに進められます。

遺言能力に関するトラブル事例と解決方法

遺言能力に関する問題は、実際の相続の現場でしばしばトラブルの火種となります。

ここでは、よくあるトラブルの具体例と、それに対してどのような対応・予防策が取られたのかをご紹介します。

1 遺言無効訴訟になったケース

事例:

ある高齢男性が亡くなり、公正証書ではなく自筆証書による遺言書が見つかりました。内容は「長男に全財産を相続させる」というものでした。

しかし、遺言書の作成時期が、本人が認知症と診断された直後だったため、次男から「遺言能力がなかった」として遺言無効の訴訟が提起されました。

結果:

・作成当時の診療記録に「判断力が低下していた」との記述があり、

・立ち会った第三者もおらず、

・文面も曖昧で不自然な部分があったため、

裁判所は遺言無効と判断しました。

教訓:

判断能力に不安がある場合は、公正証書遺言+医師の診断書+立会人の記録などを整えておくことが、後の争いを防ぐために重要です。

2 親族間の意見対立を防いだ事例

事例:

ある女性が公正証書遺言を残し、複数の相続人の中から、特に世話をしてくれた一人の子に多くの財産を残す内容としました。

本人は軽度の認知症と診断されていたため、医師の診断書を取得し、公証人と2人の証人の立会いのもとで作成しました。

結果:

他の相続人から不満の声が上がったものの、

・遺言能力があったことが明確に記録されていた

・内容も本人の意思がはっきりしていた

ことで、訴訟に発展せず円満に手続きが完了しました。

教訓:

公正証書遺言と、事前準備をしっかり行うことで、感情的な対立も最小限に抑えられます。

3 事前対策でトラブルを回避した事例

事例:

「自分が将来、判断力が低下する前に準備しておきたい」と考えた70代の男性。

・健康なうちに行政書士に相談し、

・内容の整理と文案のチェックを行い、

・医師の診断書も取得したうえで、公正証書遺言を作成。

また、子どもたちに対しても事前に「遺言書の存在」と「内容の意図」を説明しておいたそうです。

結果:

亡くなった後、誰からも異議が出ず、スムーズに相続が実施されました。

教訓:

「元気なうちに行動する」ことが、最も確実なトラブル回避策です。

同時に、家族への説明・共有も信頼関係を保つうえで非常に有効です。

遺言能力に関するQ&A

ここでは、実際によくいただく「遺言能力」に関する質問をQ&A形式でまとめました。

気になる点をすぐに確認できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

Q-1 認知症の診断があっても遺言は可能ですか?

はい、可能な場合があります。

認知症と診断されていても、その症状が軽度で、遺言内容を十分に理解・判断できる状態であれば、遺言能力は認められます。

ポイントは「遺言をしたその時点に意思能力があったかどうか」です。

一時的に症状が安定しているときに、医師の診断書などで能力を証明しながら遺言書を作成すれば、有効と判断される可能性が高くなります。

Q-2 遺言作成後に能力が低下した場合はどうなりますか?

作成時に遺言能力があれば、その後に能力が低下しても遺言は有効です。

遺言は、あくまで作成時の状態が判断基準となります。

仮に遺言書を作成した後に認知症が進行したり、意思疎通が難しくなったとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

ただし、後から「当時すでに判断能力がなかったのでは?」と疑われないよう、医師の診断書や公正証書遺言の形式を取ることをおすすめします。

Q-3 遺言能力の有無は誰が判断しますか?

最終的には裁判所が判断しますが、事前に証拠を残すことが非常に重要です。

遺言能力の有無が争われた場合、裁判では以下のような証拠が重視されます:

- 遺言作成当時の医師の診断書

- 診療記録やカルテの記載

- 遺言書作成時に立ち会った証人や公証人の証言

- 遺言者本人の言動の録音・ビデオ記録

つまり、誰かが「この遺言書は無効だ」と主張しても、これらの証拠がしっかりそろっていれば、裁判所は有効と判断する可能性が高まります。

まとめと行政書士への相談のすすめ

遺言能力は、遺言書の有効性を左右する極めて重要な要素です。

認知症や判断能力の低下がある場合でも、適切なタイミングと方法を選べば、遺言を有効に残すことは可能です。

1 早めの準備が安心につながる

遺言能力は「そのときにあるかどうか」が判断されます。

つまり、元気で頭もしっかりしているうちに遺言を作成しておくことが、最大の安心につながります。

判断能力に不安が出てからでは、

- 医師の診断書が必要になる

- 家族の理解を得る必要がある

- 公証人による判断が不可欠になる

など、心理的・手続き的なハードルが一気に上がります。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、万が一のときは突然やってきます。

後悔しないためにも、思い立った今が動くタイミングです。

2 専門家に相談するメリット

遺言書は、自分の意思を家族に正しく伝えるための大切な手段です。

しかし、その書き方や内容には法律的な要件があり、誤ると無効になるリスクもあります。

だからこそ、専門家への相談は大きな安心材料になります。

- 法律に適合した文案の作成

- 遺言能力に関する証拠の整備

- 相続トラブルを未然に防ぐ工夫

- 公正証書遺言の手続きサポート

といったサポートを受けることで、「想いを確実に残す」ことができます。

3 当事務所へのお問い合わせ方法

当事務所では、遺言書の作成サポートを多数手がけており、

特に「認知症の初期段階」や「判断能力に不安のあるケース」にも柔軟に対応しています。

ご相談方法(選べます!)

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |

| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |

| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |

「どこから始めていいか分からない…」という方も、どうぞご安心ください。

あなたとご家族の未来が安心して迎えられるよう、全力でサポートいたします。