目次

はじめに

国際結婚や外国籍の家族を持つ人が増えている今、「英語で書いた遺言書は日本で有効なのか?」という悩みが身近なものになってきました。日本に住む外国人や、英語話者の家族を持つ日本人にとって、相続の準備は避けて通れないテーマです。

この記事では、そんな不安や疑問を解消するために、以下の3つのポイントに絞って解説していきます。

- 英語で書かれた遺言書が、日本で法的に有効とされる条件とは?

- 英語で作成する際に気をつけたい法的・実務的な注意点

- 実際にあったトラブル事例と、トラブルを避けるための対策

「翻訳すれば大丈夫でしょ?」と考えている方ほど、この記事を読むことで、誤訳や法的誤解のリスクに気づけるはずです。

できるだけわかりやすく、専門的な内容もやさしく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 遺言書を英語で作成する理由

遺言書は、亡くなった人の意志を明確に示す文書であり、相続における争いを避けるために非常に重要です。日本国内で作成した遺言書が有効である場合でも、海外に住む相続人がいる場合や、外国に財産を持っている場合、英語で遺言書を作成することが推奨されます。

また、英語が共通語である国々では、英語で作成された遺言書の方が、法的な手続きがスムーズに進むことがあります。英語で作成された遺言書が、相続手続きや財産分割において有効に機能するため、事前に準備しておくことが非常に大切です。

1.1 グローバル化する財産管理の課題

現代では、多くの人が海外に不動産や金融資産を保有しています。また、国際的なビジネス展開によって、複数の国で財産を管理するケースも増加中です。このような場合、英語で遺言書を作成することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

- 例1: アメリカに不動産を所有する日本人のケース

- 例2: 海外口座や外国株式を保有する場合の課題

1.2 海外在住者や国際結婚の場合の重要性

海外に居住している日本人や、国際結婚をしている家庭では、複数の国の法律が相続に関与します。この場合、英語で遺言書を作成することで、法的な解釈ミスや手続き遅延のリスクを最小限に抑えることができます。

1.3 遺産相続時のトラブル防止策

遺言書が不十分な場合、相続人間でトラブルが発生することも少なくありません。特に国際相続では、言語の違いや法律の違いがトラブルの原因になることがあります。解決策としては、以下のような内容が挙げられます。

- 英語での明確な記載

- 専門家によるリーガルチェック

- 二言語併記による誤解防止

2.英語で書かれた遺言書、日本で有効なの?

2.1遺言書を英語で作成する理由

国際結婚や海外生活の経験がある家庭では、遺言書を英語で作成する必要性が出てくることがあります。特に、相続人や財産の一部が海外にある場合、日本語以外の言語で書く方がスムーズと考えるケースも少なくありません。また、配偶者や子どもが日本語を十分に理解できない場合、家族への伝達手段として英語を選ぶことも合理的です。

さらに、英語での遺言書作成は、将来的に国際的な相続手続きを前提とした準備ともいえます。

2.2 英語の遺言書に必要な基本要素

英語であっても、日本で有効とされる遺言書には、以下の基本的な要素が求められます(民法の規定に準拠)。

- 遺言者の氏名、日付、署名

- 全文の自筆(自筆証書遺言の場合)

- 明確な意思表示(誰に何を遺贈するか等)

- 証人の立ち合いや公証人の関与(公正証書遺言の場合)

つまり、言語は英語でも、形式と内容が日本の法律に合致していなければ無効になるリスクがあります。

2.3 英語の遺言書を作成する際の注意点

最大の注意点は、英語の文面が「正確に法的意思を伝えているかどうか」です。例えば、「will」や「wish」といった言葉の使い方一つで、単なる希望と誤解されることもあります。

また、日本の公的機関に提出する際には、翻訳が求められるケースがほとんどであり、その際に誤訳や意味のずれが発生すると、遺言の効力が左右される可能性もあります。

加えて、日本の民法と海外の相続法では前提となるルールが異なるため、英語表現がそのまま有効とは限らない点にも注意が必要です。

2.4 【参考】海外の相続法:法的に有効な遺言書の条件

英語の遺言書が法的に有効と認められるためには、次の条件を満たす必要があります。

- 遺言者の意思確認(Capacity)

- 署名と証人の確認(Signature & Witnesses)

- 明確な財産の記載

- 遺言執行者の指定

2.5 【参考】海外の相続法:遺言執行者の指定とその役割

遺言執行者(Executor)は、遺言書の内容を実行する重要な役割を担います。適切な執行者を選任することで、相続手続きを円滑に進めることが可能です。執行者の主な役割は以下の内容になります。

- 財産の管理・分配

- 法的手続きの遂行

- 相続人間の調整役

英語での遺言書作成には、言語だけでなく法制度の違いを理解する視点が不可欠です。次のセクションでは、実際に起きたトラブルやリスクの事例を紹介し、具体的な落とし穴を見ていきます。

3. 遺言書を英語で作成する際の注意点

各項目ごと、注意点と解決策を提示します。

3.1 翻訳の正確性とリーガルチェックの重要性

遺言書の翻訳ミスは、法的効力の喪失や相続トラブルの原因となります。特に法律用語は正確な翻訳が求められます。

- 法律専門の翻訳者によるチェック

- 英語と日本語の二言語併記

- 弁護士による最終確認

3.2 二重課税や法的効力のリスクを避けるには?

国際相続では、二重課税や法的効力の不一致が問題になることがあります。特に不動産相続の場合は、現地法が優先されることが多いです。

- 各国の相続税法を事前に確認

- 税務専門家との連携

- 相続税条約の適用確認

3.3 現地法と日本法の違いへの対応

- 日本法: 遺留分制度あり

- アメリカ法: 州ごとに異なる遺言要件

- イギリス法: 信託制度が重要な役割を果たす

国ごとの法制度を理解したうえで、遺言書を作成することが不可欠です。

4. 実際にあったトラブル・リスク事例

英語で作成された遺言書が、思わぬトラブルや法的問題を引き起こすケースは少なくありません。ここでは、実際に起きた事例をもとに、どんな落とし穴があるのかを解説します。

事例1:英語の文言が「希望」と解釈され、遺言として認められなかったケース

ある国際結婚夫婦の例では、英語で書かれた遺言書に “I wish to leave all my property to my spouse.”(すべての財産を配偶者に残したい)という一文がありました。

しかしこの “wish” という言葉が、日本の裁判所では「明確な意思表示ではなく、単なる希望や願望」と判断され、遺言としての法的効力が否定されました。

日本の民法における遺言は「明確かつ確定的な意思表示」が求められるため、曖昧な表現は致命的な欠陥になることがあります。

事例2:翻訳の不備による相続財産の誤認

別のケースでは、英語で作成された遺言書を日本語に翻訳する際、「residuary estate(残余遺産)」という専門用語が「不要財産」と誤訳され、一部の財産が相続対象から除外されてしまったという事例がありました。

結果的に、相続人同士の間で解釈が食い違い、遺産分割協議が長期化し、家庭裁判所での調停に発展しました。

専門用語の翻訳ミスは、財産の内容や範囲に重大な誤解を生むリスクがあります。

事例3:海外にある財産が日本の遺言書でうまく処理できなかった

海外に口座や不動産を持っていた方が、英語で遺言書を作成したものの、日本国内の手続きだけでは海外の資産に対して効力が及ばず、現地の法制度と衝突してしまったというケースもあります。

たとえばアメリカでは「信託制度」が一般的な地域も多く、日本の遺言との整合性が取れないと、手続きがストップしてしまう可能性もあるのです。

英語の遺言書でも、複数の国の相続制度をまたぐ場合は専門家の関与が不可欠です。

これらの事例からもわかる通り、「英語で書く」という選択は形式や言語だけでなく、法的な正確さと翻訳精度、そして国際的な視点が求められます。

次のセクションでは、そうしたリスクを避けるために、正しい英語の遺言書の書き方と構成例を紹介していきます。

5. 英語での遺言書の書き方

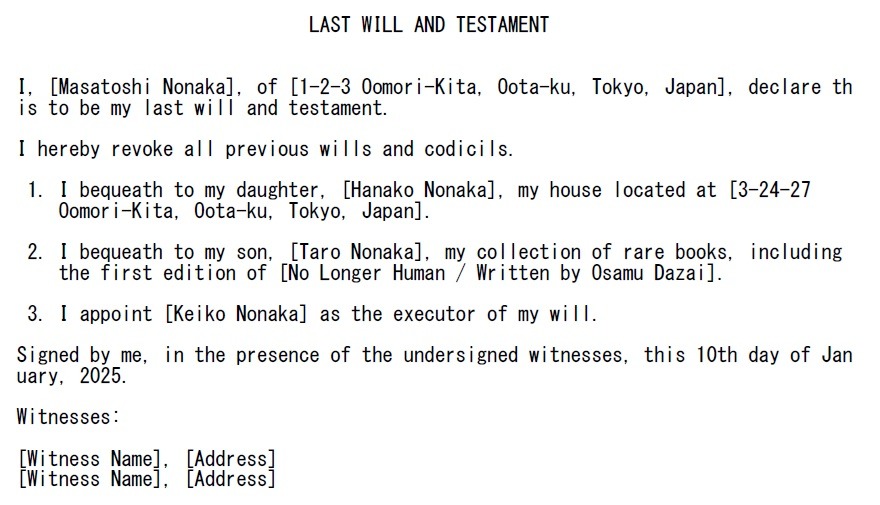

5.1 遺言書の基本構成

遺言書は、一般的に以下の構成を持ちます。英語でも同様に、明確で簡潔に書くことが重要です。

遺言書には、通常、「Last Will and Testament」や「Will」といったタイトルがつけられます。このタイトルは、遺言書であることを明確に示すために必須です。

初めに、「I, [氏名], of [住所], declare this to be my last will and testament.」(私は[氏名]、[住所]に住む者であり、これが私の遺言書であることを宣言します)という表現で始めます。

もし過去に作成した遺言書があれば、「I hereby revoke all previous wills and codicils.」(私はここに、すべての以前の遺言書及び付属文書を取り消すことを宣言します)という文言を入れます。

遺産を誰にどのように分けるかを記載します。例えば、「I bequeath to [相続人の名前], [遺産の内容]」と書きます。

遺言の執行を担当する人物を指定します。「I appoint [執行者の名前] as the executor of my will.」(私は[執行者の名前]を私の遺言書の執行者として任命します)という形式で記載します。

遺言書には証人が必要です。「Signed by [氏名], in the presence of the undersigned witnesses, this [日付] day of [月], [年].」という形式で証人の署名を求めます。

5.2 具体例

以下は、英語の遺言書の具体的な一例です。

LAST WILL AND TESTAMENT

I, [John Doe], of [123 Main Street, Tokyo, Japan], declare this to be my last will and testament.

I hereby revoke all previous wills and codicils.

- I bequeath to my daughter, [Jane Doe], my house located at [456 Maple Street, Tokyo, Japan].

- I bequeath to my son, [James Doe], my collection of rare books, including the first edition of [Book Title].

- I appoint [Michael Smith] as the executor of my will.

Signed by me, in the presence of the undersigned witnesses, this [10th] day of [January], [2025].

Witnesses:

- [Witness Name], [Address]

- [Witness Name], [Address]

5.3 私に当てはめた具体例

・“I leave” や “I give” といった明確な言い回しを使う

・あいまいな表現(I wish, I hope)は避ける

・人名や資産名は正式名称で記載する

英語で遺言書を書く際には、ただ「翻訳すればいい」という考えでは不十分です。形式・表現・法制度の違いを理解した上で、「誰が読んでも誤解のない文章」を目指すことが重要です。

6. 遺言書を英語で作成する具体的なステップ

ドラフトの作成と専門家の確認

ステップ1: 遺言書のドラフト作成

ステップ2: 法律専門家によるレビュー

ステップ3: 必要に応じた修正

証人の要件: 成年者、利害関係のない人物

署名の注意点: 自筆で署名、日付の明記

公証人の役割: 法的効力の強化、偽造防止

取得方法: 日本国内または現地での公証手続き

7. 英語の遺言書作成時の注意点

7.1 法的効力

遺言書が有効であるためには、法的な要件を満たす必要があります。例えば、英語で書かれた遺言書が、日本の法制度で有効であるかどうかを確認することが重要です。日本の民法では、遺言書が日本語で書かれている必要はなく、外国語で書かれていても有効とされる場合がありますが、そのためには証人やその他の手続きに注意を払う必要があります。

7.2 専門家のアドバイスを受ける

遺言書の作成には専門的な知識が必要です。特に、英語で遺言書を作成する場合、適切な法的表現や用語が求められるため、弁護士や遺言書作成の専門家に相談することをお勧めします。誤った表現を使用すると、遺言書が無効とされるリスクがあります。

7.3 文化や法律の違いに注意

英語圏の国々と日本では、遺言書に関する法律や文化的な背景が異なる場合があります。例えば、英米法では、遺言書の内容が遺言者の意志に従って執行されることが重視されますが、日本では、遺留分の規定により一部の相続人に一定の遺産が保障されることがあります。このような法的な違いを考慮し、適切に遺言書を作成する必要があります。

8. 遺言書英語を作成する際のチェックリスト

- 遺言書のタイトルを正確に記載する。

- 冒頭文で自分の名前と住所を明記する。

- 過去の遺言書の取り消しの記載を忘れない。

- 遺産の分配方法を具体的に記載する。

- 執行者を指定する。

- 証人の署名と住所を記載する。

- 専門家の相談を受けて、法的な問題をクリアにする

9. 英語のまま提出する場合の注意点

英語で作成した遺言書を日本の手続きにそのまま提出できるかというと、実際は多くの制限と注意点があります。ここでは、実務的に押さえておきたいポイントを解説します。

9.1 翻訳はほぼ必須、しかも「誰が翻訳したか」が重要

日本の家庭裁判所や金融機関に英語の遺言書を提出する場合、日本語訳(翻訳文)の添付が求められることがほとんどです。

このとき注意すべきは、単なるAI翻訳や自動翻訳の使用では不十分な場合があるということ。

- 誰が翻訳したのか

- 内容が原文と正確に一致しているか

- 法律用語が正確に訳されているか

これらが確認できないと、手続き自体がストップしたり、翻訳文の差し戻しが起きる可能性もあります。可能であれば、語学に通じた法務に詳しい専門家(行政書士・弁護士など)による翻訳を推奨します。

9.2 訳文と原文のズレが生む「意思表示の誤解」

たとえば、“I leave all my estate to my wife.” という文が

「妻にすべての財産を残します」と訳された場合でも、

「estate(財産)」の範囲について遺言者がどう意図していたか不明確なことがあります。

財産の範囲や定義が曖昧な場合、日本語訳だけでは遺言の真正な意図を再現できないリスクがあります。 結果として、相続人間での解釈の食い違いや争いにつながりかねません。

9.3 公証人や裁判所が英語の内容を理解できない可能性

遺言書が英語で書かれていた場合、公正証書遺言にするには、公証人が内容を正確に把握できる必要があります。しかし、全ての公証人が高度な英語を理解できるわけではありません。

英語の遺言をそのまま公正証書化するのは難しいのが実情です。そのため、一度日本語で草案を作り、公証役場と調整した上で、必要に応じて英語版を参考資料として添付するという方法が現実的です。

9.4 形式的な違いにも要注意

英語圏で使われる遺言書には、たとえば「Notary Public(公証人)」や「Witnesses(証人)」に関する形式が日本と異なることがあります。日本の民法で認められていない形式(たとえば証人だけで作成したアメリカ式の遺言書など)は、そのままでは無効と判断されるおそれもあります。

10. 専門家に相談すべきケース

英語で遺言書を作成する場合、その文面が法的に有効であるか、そして将来の相続においてスムーズに機能するかどうかは、個人で判断するのが非常に難しいのが実情です。ここでは、専門家への相談を強くおすすめする典型的なケースを紹介します。

ケース1:相続財産が日本と海外の両方にある

日本国内に不動産や預金があり、同時にアメリカやイギリス、その他の国に口座や資産がある場合、相続には複数の国の法律が関わります。

このような「国際相続」においては、国際私法や現地の法制度との整合性を取る必要があり、専門知識が必須です。特に、海外では「遺言が信託で代替される地域」や、「相続税の仕組みが大きく異なる地域」もあります。

ケース2:遺言の受益者が外国籍 or 海外居住者

遺産を受け取る予定の人(相続人)が日本国外に居住している場合、遺言の解釈・翻訳・執行において国をまたぐ対応が求められます。

たとえば「誰が遺言執行者になるか?」「海外送金の方法は?」「非居住者への課税処理は?」など、通常の遺言とは全く違う視点が必要になります。このようなときは、国際相続に詳しい護士への相談が有効です。

ケース3:遺言の内容が複雑 or 曖昧な部分がある

- 「この財産はAとBで半分ずつ…でも実際の名義は自分だけ」

- 「妻と息子にバランスよく分けたい」

- 「海外にある証券口座は本人しか把握していない」

こういった「ややこしい事情」「曖昧な指示」がある場合、自己判断で文章を英語にすることで誤解を招き、法的効力が失われる可能性があります。

遺言の意図を明確に反映させるためには、文面の法的チェックと適切な翻訳対応が必要です。

ケース4:英語で遺言を書いたが、日本で公正証書遺言にしたい

すでに英語で遺言を作っていても、それを日本で正式に「公正証書遺言」にする場合には、日本語訳の正確さや文面の再整理が必要です。また、公証人に内容を説明できるよう、日本語版を作成し、法律用語に沿った書式に修正することが求められます。

このプロセスは公証人とのやり取りを含むため、専門家のサポートがあると安心です。

相談先として適切な専門家は?

- 行政書士:遺言書の文案作成や翻訳文の作成支援に強い

- 弁護士:相続争いの可能性があるケース、海外の法律との調整など

- 税理士:海外資産にかかる相続税の処理に関して

「翻訳だけだから大丈夫」と思っていた内容が、実は重大な落とし穴につながるケースもあります。不安な点が少しでもある場合は、早めに専門家に相談することが、安全で確実な相続につながります。

11. 英語の遺言書に関するよくある質問(FAQ)

11.1 日本語と英語の遺言書、どちらが優先される?

答え: 両方の遺言書がある場合は、内容が一致していることが重要。優先順位は明記しておくことが推奨されます。

11.2 海外の財産だけを対象にした遺言書は可能?

答え: 可能です。ただし、財産の所在国の法律に準拠する必要があります

11.3 遺言書の翻訳は自分でしても良い?

答え: 可能ですが、専門家によるリーガルチェックが必須です。誤訳は法的トラブルの原因になります。

12. まとめ

英語で遺言書を書くという選択は、国際化が進む現代において決して珍しいことではありません。特に、日本人と外国籍の家族との間や、海外に財産・相続人を持つ家庭では、英語による遺言のニーズが確実に高まっています。

しかし、その一方で「英語で書けばそれで大丈夫」と安易に考えることは、大きなトラブルの原因にもなり得ます。

この記事を通じて、次のような大切なポイントをお伝えしました。

- 英語の遺言書も日本で有効になることはあるが、日本の法律に合った形式・内容である必要がある

- 曖昧な表現や不正確な翻訳によって、遺言の意図が伝わらないリスクがある

- 英語のまま提出する際には、翻訳・法的整合性・提出先の要件など、注意点が多く存在する

- 国際相続や多国籍資産を持つ場合は、専門家との連携が不可欠

英語で遺言を残したいあなたへ

「自分たちは国際家族だから、英語で残したい」「将来のトラブルを避けたい」

そんな思いから英語での遺言書を検討されている方には、専門家とともに法的に安全で通用する形で整えることが最も確実な方法です。

英語で遺言書を書くことは、「気持ちを伝える」だけでなく「確実に残す」ための法的作業です。だからこそ、表現のひとつひとつ、形式の選び方、翻訳の精度まで、丁寧に向き合っていくことが大切です。

この記事が、あなたとご家族の将来の安心につながれば幸いです。