目次

第1セクション:その遺言、本当に安心ですか?

「遺言書があれば、相続でもめることはない。」

そう信じて、せっかく丁寧に作った遺言書が、実は家族の争いの火種になることがあります。

相続トラブルの多くは、「お金の問題」だけではありません。

「気持ちが無視された」「平等じゃない」「なぜあの人だけ…」といった、感情のズレがきっかけで争いに発展します。そして、その背景には往々にして遺留分(いりゅうぶん)という法律の存在が関わっています。

実際にあったケース

ある方が、亡くなる前にこう考えました。

「長男はこれまでずっと親の面倒を見てくれたから、家と預貯金のほとんどを長男に遺そう」と。そしてその通りに遺言書を作成。しかし、いざ相続が始まると、次男・三男が猛反発。

「親の財産なのに、兄だけに全部持っていかれるのは納得できない」

「遺言があるからって、俺たちに何も相談がなかったのはひどい」

最終的に次男・三男は「遺留分侵害額請求」という法的手段に出て、相続は泥沼化。せっかく「想いを込めて作ったはずの遺言書」が、かえって家族の対立を深める結果となってしまいました。

遺言だけでは防げない、法定の壁とは?

多くの方が誤解しているのは、「遺言書があれば、すべてが思い通りになる」と思い込んでいること。

実際には、どれだけ本人の意思が明確でも、“遺留分”という法律上の取り分が認められている相続人がいます。この遺留分を無視した遺言は、法的に「侵害している」とみなされ、後から覆される可能性があるのです。

この記事では、この「遺留分」について深く掘り下げながら、

- なぜ遺留分が問題になるのか

- どうすれば遺留分侵害を防げるのか

- 想いを大切にした“もめない遺言”の作り方

- 行政書士に相談することの意味と価値

について、具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

「家族に迷惑をかけたくない」「自分の想いをきちんと伝えたい」

そんなあなたにこそ、遺留分を意識した遺言書作成を知っていただきたいのです。

第2セクション:遺留分とは?遺言の自由を制限する法定のルール

「自分の財産は、自分の好きなように使って何が悪い」

確かに、生きているうちはその通りです。しかし、亡くなった後の遺し方には、法律上の制限が存在します。

その代表的な制限が、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。

遺留分とは?

遺留分とは、「相続人の最低限の取り分」を保証する制度です。

亡くなった方(被相続人)が遺言で自由に財産を分配したとしても、一定の相続人には、法律で守られた取り分が強制的に保証されているのです。

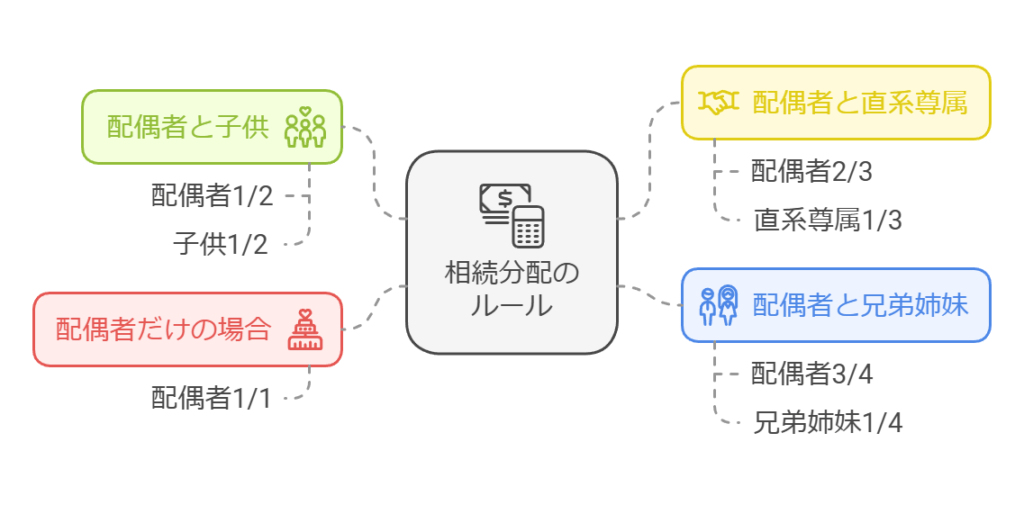

遺留分が認められる相続人は誰?

遺留分を請求できるのは、以下の法定相続人です。

- 配偶者

- 子(またはその代襲相続人)

- 直系尊属(※子がいない場合の親など)

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分の割合は?

遺留分の割合は以下のように決められています。

| 相続人の構成 | 遺留分の全体割合(法定相続分の) |

|---|---|

| 配偶者+子 | 1/2 |

| 配偶者のみ | 1/2 |

| 子のみ | 1/2 |

| 直系尊属のみ | 1/3 |

| 兄弟姉妹のみ | 0(遺留分なし) |

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

たとえば、財産1,000万円で、相続人が「配偶者と子ども1人」の場合、法定相続分はそれぞれ1/2です。

遺留分はそのさらに1/2なので、各人250万円が最低限奪えない権利になります。

なぜ遺留分制度があるのか?

一見すると、「自由に遺言を残せないなんておかしい」と感じるかもしれません。

ですが、この制度には次のような社会的・人道的な意義があります。

- 被相続人の偏った感情による極端な配分を抑制する

- 残された家族の生活を最低限保障する

- 財産を通じた家族の“つながり”を維持する

- 相続による不公平や分断を防ぐ

つまり、遺言の自由と家族の最低限の保障のバランスを取るための制度なんですね。

「うちは関係ない」と思っていませんか?

「うちはそんなに財産ないから関係ない」と思っている方も多いですが、実際には、預貯金・不動産・生命保険・自動車・貴金属など、遺産の総額は意外と高額になりがちです。

さらに、遺言書の内容によっては、少額でも遺留分侵害に該当することもあります。

次章では、この「遺留分を侵害するとどうなるのか?」というトラブルの現実と、法的なリスクについて詳しく見ていきましょう。

第3セクション:遺留分侵害とは?「知らなかった」では済まされないリスク

遺留分という制度の存在を知らずに遺言を作成した場合、「トラブルの種を残す遺言」になってしまうことがあります。

とくに問題となるのが、「遺留分侵害」です。

これは、法律で保障されている相続人の最低限の取り分(遺留分)を、遺言や生前贈与によって侵害してしまっている状態を指します。

遺留分を侵害するとどうなるのか?

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という法的手段を使って、取り戻すことができます。

この請求が行われると、

- 遺言書の内容に従って分配された財産が一部差し戻しになる

- 相続人同士での金銭請求・返還請求が発生する

- 場合によっては調停・訴訟に発展する

- 家族関係が深刻に悪化する可能性がある

請求には期限がある

遺留分侵害額請求には、以下のような消滅時効の期限があります。

- 相続開始と侵害を知った日から1年以内

- または、相続開始から10年以内

つまり、「気づいたらすぐに動かないと、取り戻せなくなる」ということです。

具体的なトラブル事例

事例①:「親の想い」が家族を分断したケース

長女が長年親の介護をしてきたため、被相続人(父)は「長女に全財産を遺す」という遺言書を作成。

しかし、他の兄弟たちはそれに納得できず、「遺留分が侵害されている」として法的請求。

結果、、

- 長女は相続した財産の一部を現金で他の兄弟に支払うことになった

- 裁判を通して兄弟間の関係は完全に決裂

- 長女は「親の想いを受け取ったつもりが、むしろ責められる立場に」

事例②:生前贈与が“遺留分侵害”になったケース

次男が親の会社を継ぐことになり、生前に会社名義の不動産を贈与。

その後、親が亡くなり、長男が「遺留分が侵害されている」と主張。結果、生前贈与も相続財産に含めて遺留分を計算する必要があることが判明し、争いが再燃。

侵害かどうかは、専門的判断が必要

遺留分の侵害は一見シンプルに思えますが、実際には以下のような専門的な論点が絡んできます。

- 対象となる財産の評価方法(不動産、非上場株式など)

- 生前贈与や養子縁組の影響

- 代償金の扱い方

- 相続放棄や特別受益の有無 など

だからこそ、「知らずに遺言を作ったら、意図せず侵害してしまっていた」というケースが少なくないのです。

次のセクションでは、こうしたトラブルを未然に防ぐために、遺言作成時に気をつけるべき「誤解と盲点」について解説していきます。

第4セクション:なぜ「遺留分侵害」が起きるのか?よくある誤解と盲点

「遺留分侵害」と聞くと、「そんなの一部の特殊な相続だけでしょ?」と思う方も多いかもしれません。

しかし、実際にはごく普通の家庭でも、ごく普通の意図で作られた遺言書が、知らず知らずのうちに遺留分を侵害してしまっていることが少なくありません。

その背景には、よくある誤解や思い込みがあるのです。

誤解①:「遺言書があれば、すべて自分の意思通りにできる」

これは非常に多い誤解です。

もちろん、遺言書には法的な効力がありますが、「相続人の最低限の権利(遺留分)を侵害してまで有効になるわけではない」という点が重要です。

遺言書に「すべてAに相続させる」と書いてあっても、他の相続人が遺留分を請求すれば、その部分は事実上上書きされる可能性があります。

誤解②:「うちの家族は仲が良いから大丈夫」

「家族仲がいいから、争いなんて起きない」と思っている方も多いですが、相続においては、金額の問題よりも感情が火種になることが多々あります。

- 「長男だけが優遇されてるなんて、納得できない」

- 「遺言書で何ももらえなかった。自分はどうでもいいのか?」

- 「生前に相談もされなかった。信頼されていなかった気がする」

どんなに温厚だった兄弟が、相続を機に絶縁状態になるのも珍しくありません。

人は、「自分の存在を軽んじられた」と感じると、強く反発するものなのです。

誤解③:「生前贈与だから遺留分には関係ない」

これも非常に多い落とし穴です。

実は、死亡前10年以内の生前贈与は、遺留分を計算する際の「相続財産」に加算される可能性があります。

特に、家や土地、金銭などを生前に一部の相続人に贈与していた場合、他の相続人から「遺留分が侵害されている」と請求される可能性が高まります。

誤解④:「不動産は分けられないから仕方ない」

不動産が相続財産の大半を占めている場合、「分けようがないから、誰か一人に相続させるしかない」と考えがちですが、それによって他の相続人の遺留分が侵害されるケースも少なくありません。

このような場合は、代償金(現金など)の支払いによって調整することが可能です。

つまり、工夫次第で「不公平感」を最小限に抑える方法があるのです。

まとめ:遺留分侵害は「悪意」ではなく「無知」で起こる

多くの遺留分侵害は、悪意があったわけではなく、「知らなかった」「誤解していた」ことが原因で発生しています。

しかし、どんなに善意で作られた遺言書でも、結果的にトラブルを生んでしまえば元も子もありません。

次のセクションでは、どうすれば「想いを込めた、かつ法的にも安心できる遺言書」を作れるのか?

そのポイントと工夫について、具体的にご紹介していきます。

第5セクション:想いを叶えながらもめない遺言を作るために

「自分の想いを込めた遺言書を残したい」

「できれば、家族にも納得してもらいたい」

これは、遺言書を作成しようとする人の誰もが持っているごく自然な願いです。しかし、前章まででお伝えしたように、想いだけで遺言を書くと、法律の壁=遺留分にぶつかる可能性があります。

では、どうすれば「想い」と「法的安全性」の両立ができるのでしょうか?

この章では、もめない遺言を作るための具体的な工夫をご紹介します。

ポイント①:遺留分を意識した「配分のバランス」

たとえ一部の相続人に多めに財産を残したい場合でも、他の相続人の遺留分を侵害しない配分設計が重要です。

たとえば、

- 長男に家(不動産)を相続させる場合は、他の相続人に現金で代償を渡す

- 特別に世話になった相続人に多く残したいなら、法定相続分と遺留分の差の範囲内で調整する

つまり、「遺留分に抵触しないライン」を守りつつ、想いを優先する設計が可能なんです。

ポイント②:付言事項で「想い」を丁寧に伝える

遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」という、法的効力のないメッセージ欄があります。

ここに、あなたの想いや意図を書き添えることで、相続人の心情を和らげることができるのです。

例

「長男には長年の介護の感謝を込めて、自宅を託します。

次男・三男には、できる限り公平になるよう配慮したつもりです。

家族全員がこれからも良い関係でいてくれることを、心から願っています。」

こうした一文があるだけで、「自分だけが冷遇されたわけではない」と受け止め方が変わる相続人も少なくありません。

ポイント③:事前に話し合う勇気

理想的なのは、遺言書作成前に家族と話し合いを持つことです。

- 「自分の財産について、こう考えている」

- 「介護のこと、過去の支援のことも加味している」

- 「不満があれば、この場で聞かせてほしい」

すべての相続人が事前に内容を知っていれば、感情的な驚きや反発を避けやすくなります。

もちろん、「話すと家族が揉めるかもしれない」「自分の気持ちをうまく伝えられない」という不安がある場合もあるでしょう。

そのときは、専門家(行政書士など)が第三者として同席する形も有効です。

ポイント④:「もめない」ためには、法的知識+客観性が不可欠

どんなに誠実な想いがあっても、法的に不備があれば、遺言書が無効になったり、争いのもとになったりします。

さらに、家族内の事情に詳しい本人だからこそ、感情的なバイアスが入ってしまい、かえって不公平に見えてしまうこともあります。

そういった事態を防ぐために、「法律」と「客観的視点」を持つ専門家のアドバイスが重要です。

まとめ:想いをカタチにする、誠実な遺言書づくりを

- 配分の工夫

- 付言事項での気持ちの共有

- 事前の対話や合意

- 法的整合性の確保

これらを意識すれば、「遺留分を守りつつ、想いもきちんと伝わる」遺言書は十分に実現可能です。

次のセクションでは、こうした誠実な遺言書作成をサポートできる、行政書士という専門家の役割と強みについて、詳しくご紹介します。

第6セクション:専門家に相談するべき理由──法律+感情を整理するプロ

遺言書の作成は、一見すると「紙に書くだけ」のように思われがちですが、実際には法的な知識と、繊細な人間関係の理解が必要とされる、非常に高度な作業です。

だからこそ、専門家、、特に行政書士のサポートが、大きな安心と効果をもたらします。

法律面でのサポート:正しくなければ、遺言書は無効になる

まず大前提として、遺言書には厳格な法律的ルールがあります。

- 自筆証書遺言には「全文を自筆で書く」「日付・署名・押印が必要」などの形式要件

- 公正証書遺言には「証人の立会い」「公証人の作成」などの法的手続き

- 内容があいまいだと、無効扱いになる可能性も

行政書士は、これらの要件を満たしたうえで、目的に合った遺言書の形式と内容を提案できます。

感情・人間関係への配慮:第三者だからこそできる冷静な視点

行政書士の役割は、単なる書類作成ではありません。

- 家族関係

- 相続人の背景や性格

- 過去の援助の有無

- 親の想い・不安・葛藤

こういった人間的な要素を丁寧にヒアリングしながら、「法的に整合性があり、かつもめにくい構成」を一緒に考えてくれる存在です。

ときには、

「この内容だと次男さんが納得しないかもしれません」

「この記述をもう少し柔らかくしましょう」

といった客観的で冷静なフィードバックもしてくれます。

行政書士ならではの強みとは?

法律のプロである

行政書士は、相続・遺言・契約など民事法務の専門家です。

複雑な相続関係図や財産リストの整理から、法的にリスクのあるポイントの洗い出しまで対応可能です。

ご本人の想いを言語化するのが得意

「口ではうまく言えないけど…」という想いを、適切な文面に落とし込み、心が伝わる遺言書にしていくのは、まさに行政書士の得意分野です。

公正証書遺言の作成支援もスムーズに

公証人とのやりとり、必要書類の準備、証人の手配など、ご本人だけでは難しい手続きもフルサポート。特に高齢の方にとって、「安心して任せられる存在」になることができます。

「専門家に任せる」という安心感

相続や遺言というテーマは、ときに感情の負担がとても大きいものです。

- 「誰にどう思われるか」

- 「失礼になっていないか」

- 「誤解されないか」

- 「これで本当に正しいのか」

こうした不安を抱えながら一人で遺言を作るのは、簡単なことではありません。

行政書士に相談することで、気持ちと手続きを一緒に整理できるという、心強いメリットがあります。

次のセクションでは、このようなサポートを提供する行政書士として、あなたが伝えたいメッセージや想いを表現するパートに進んでいきます。

第7セクション:行政書士として、あなたの想いをトラブルなく未来へ

相続や遺言の現場で、私はこれまでに数多くの「想い」と「すれ違い」を見てきました。

「長男には感謝を伝えたい」

「娘には、自分の築いたものを引き継いでほしい」

「家族には迷惑をかけたくない。ただ、それだけなんです」

そんなやさしい気持ちから作られた遺言書が、結果として家族の分断を生んでしまった。

そのような残念なケースも、現実には少なくありません。

あなたの想いは、法的なサポートとともに

遺言書は、ただの法的文書ではありません。

あなたの人生の集大成であり、最後に家族に伝えるメッセージです。

だからこそ私は、

- 「法律的に問題のないこと」

- 「家族間で“もめないこと”」

- そして何より「あなたの想いが、しっかり届くこと」

この3つすべてがそろった、本当に意味のある遺言書作成をお手伝いしたいと考えています。

一人では難しいことも、専門家と一緒なら形にできる

「どこから手をつけていいかわからない」

「何を書けばいいのか、うまく言葉にできない」

「こんな想い、伝えてもいいのかな?」

そんなお悩みも、遠慮なくお聞かせください。

私は行政書士として、法律だけでなく、人としての気持ちに寄り添える存在でありたいと思っています。

こんな方にこそご相談いただきたい

- ご自身の財産を、できる限り希望通りに遺したい方

- 特定の相続人に感謝や想いを込めた配分をしたい方

- 家族にトラブルや誤解を残したくない方

- 遺留分などの法的な不安をしっかり解消したい方

どれか一つでも当てはまったら、ぜひご相談ください。

まずは、気軽にお話ししませんか?

いきなり正式な手続きではなくてかまいません。

まずは、あなたの想いを聞かせてください。

「話を聞いてもらえただけで、心が軽くなった」と言ってくださる方も多いです。

未来のトラブルを未然に防ぎ、あなたの大切な人たちに、本当の意味で想いが伝わる遺言書を。

そのためのサポートが、私の役目です。

第8セクション:まとめ・もめない遺言書で、安心の未来を

遺言書は、自分の想いを最後に家族へ伝えるための、大切な手紙です。

しかしその想いが、法律や人間関係への配慮を欠いたものだと、争いの種にもなり得る。

それが「遺留分侵害」の怖さです。

遺留分を無視した遺言は、逆効果になることも

- 特定の相続人に多く財産を遺したい

- 世話になった人に感謝の形を示したい

- トラブルを避けたいからこそ遺言を残したい

そう思って作った遺言書が、家族間の訴訟や不信を生むことになったら、本末転倒です。

でも、あきらめないでください

「遺留分があるから、自由な遺言はできない」と思っていませんか?

実は、遺留分にきちんと配慮しながらも、あなたの想いを形にする方法はたくさんあります。

- 配分の工夫

- 付言事項による説明

- 遺言内容の事前共有

- 代償金や生前贈与のバランス調整

そして何より、行政書士のような専門家と一緒に設計することが、最大のカギになります。

あなたの想いを、安心して伝えるために

この記事でお伝えしてきたことは、すべて「もめない、でも伝わる遺言書」を作るためのヒントです。

ご自身の想いと、家族の将来、そして法的な整合性、そのすべてをバランスよく整えることは、一人では難しいかもしれません。

だからこそ、私たち行政書士の出番です。

まずは、お気軽にご相談ください

遺言書のことを考えるのは、「まだ早い」と感じる方も多いでしょう。

でも実際は、「元気なうちにこそ」考えておくべき、大切な準備です。

- 「こんなことで相談していいのかな?」

- 「話を聞いてほしいだけなんだけど…」

もちろん大丈夫です。まずは、あなたの気持ちをお聞かせください。

相談から、すべては始まります。

あなたの想いが、安心という形になって未来へ届きますように。その一歩を、ぜひ一緒に踏み出しましょう。