目次

遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった人(被相続人)が生前に所有していた財産や権利、義務を、その人の法定相続人が受け継ぐことを指します。相続の対象となるのは現金や預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。

相続が発生すると、相続人はこれらの財産を引き継ぐかどうかを決める必要があります。日本では民法によって相続の仕組みが詳細に定められており、それに従って手続きが進められます。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲や相続の優先順位は、民法によって明確に定められています。被相続人が遺言を残していない場合は、以下の法定相続のルールに従って相続が行われます。

配偶者

配偶者は常に相続人となります。結婚していた場合、他の誰よりも優先的に財産を相続する権利があります。

第1順位:子供

子供がいる場合は、子供が第1順位の相続人です。複数いる場合は均等に分けられます。すでに亡くなっている場合は、その子供(孫)が代襲相続人となります。

第2順位:直系尊属(父母、祖父母)

子供がいない場合は、父母や祖父母といった直系尊属が相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹

子供も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)が代襲相続することになります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が受け取るべき財産の割合を定めたものです。以下のような組み合わせに応じて相続分が決まります。

- 配偶者と子供:配偶者が1/2、子供が1/2を均等に分けます。

- 配偶者と直系尊属:配偶者が2/3、直系尊属が1/3。

- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4。

相続財産の範囲

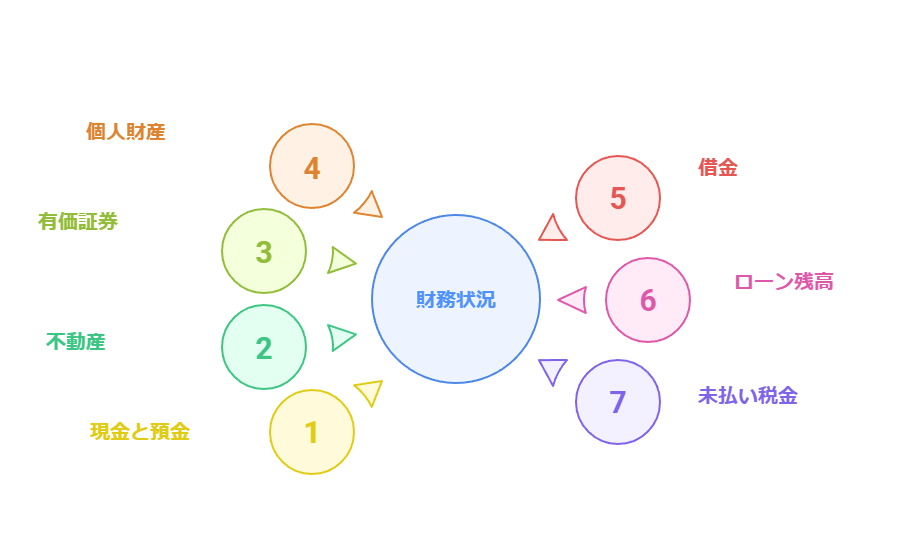

相続の対象となる財産は多岐にわたります。大きく分けてプラスの財産とマイナスの財産に分類されます。

プラスの財産

- 現金・預貯金

- 土地・建物などの不動産

- 株式・債券などの有価証券

- 自動車、貴金属、骨董品など

マイナスの財産

- 借金

- ローン残高

- 未払いの税金や公共料金

プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握し、相続するかどうかを慎重に判断することが重要です。

遺産相続の手続きの流れ

相続の手続きは複雑ですが、基本的な流れを把握しておくことでスムーズに対応できます。

被相続人が亡くなった後、まず市区町村役場に死亡届を提出します。

遺言書がある場合は、その内容に従って相続が行われます。自筆遺言がある場合は家庭裁判所での検認が必要です。

戸籍謄本などを取り寄せ、誰が法定相続人であるかを確認します。

被相続人が残した財産をリストアップし、財産目録を作成します。

相続人全員で財産の分け方について話し合い、合意内容を遺産分割協議書として文書化します。

相続開始を知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択します。

不動産や銀行口座などの名義変更を行います。

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。

相続放棄・限定承認の基礎知識

相続には、単純にすべてを受け入れる「単純承認」だけでなく、相続人が選択できる他の方法もあります。

単純承認とは

財産も負債もすべてを無条件で相続する方法です。特に申請を行わなければ、自動的に単純承認したとみなされます。相続開始を知った日から3か月を経過すると、単純承認したとされるため注意が必要です。

限定承認とは

相続する財産の範囲を「プラスの財産の限度内でのみ負債を引き継ぐ」と限定する方法です。被相続人に借金が多い可能性がある場合などに有効な選択肢です。ただし、すべての相続人が共同で申請する必要があります。

相続放棄とは

相続そのものを放棄することです。負債が財産より多いと分かった場合などに行われます。放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

遺言書がある場合の相続の進め方

被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に基づいて相続が行われます。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ扱いが異なります。

自筆証書遺言

本人が全文を手書きで記した遺言書です。最も手軽に作成できる一方、形式不備や紛失のリスクがあります。法務局に預ける制度もあります。

公正証書遺言

公証人が関与して作成される遺言書で、偽造や紛失のリスクが少なく、法的な効力が強いのが特徴です。証人2人の立ち会いが必要です。

秘密証書遺言

内容を他人に知られずに遺言を作成できる方法ですが、あまり一般的ではありません。

遺言書の内容が優先されますが、相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されており、これを侵害している場合は請求が可能です。

よくある相続トラブルとその対処法

遺産相続では、財産の分け方をめぐる争いが起こることも少なくありません。ここでは、代表的なトラブルとその予防策・対処法を紹介します。

遺産分割をめぐる争い

財産の分割方法に納得できない、特定の相続人が多くを受け取っているなどの理由でトラブルになることがあります。事前に遺産分割協議書を明文化することが重要です。

相続財産の使い込み

一部の相続人が勝手に財産を引き出したり、名義を変更したりするケースです。通帳や不動産の名義などを早めに確認し、共同管理を提案しましょう。

遺言書の内容に納得できない

法定相続分に著しく反する内容や、特定の相続人を排除するような遺言が残っている場合、遺留分侵害額請求という法的手段を検討する必要があります。

相続に関するよくある質問

Q.相続税は誰が支払うの?

A.相続税は、財産を受け取った相続人が支払います。基礎控除を超えた部分について課税されるため、すべての相続に税金が発生するわけではありません。

Q.相続放棄をしたら、他の相続人の負担が増える?

A.はい。放棄した場合、次順位の相続人に相続権が移るため、結果的に他の相続人が多くの負債を背負う可能性があります。

Q.生前贈与は相続に影響する?

A.影響します。死亡前3年以内の贈与は相続税の課税対象となる場合があります。生前贈与を活用する際は、計画的に行うことが重要です。

まとめ|相続への備えと今すぐできる対策

遺産相続は、突然の出来事として訪れるケースが多く、事前の準備がないと大きなトラブルを招くことがあります。相続人の範囲や相続財産の確認、遺言書の作成や保管方法など、できることから一歩ずつ対策を講じておくことが重要です。

- 自分の財産の棚卸しをしてみる

- 遺言書を検討・作成する

- 家族と定期的に相続について話し合う

- 必要であれば専門家(行政書士・税理士・弁護士など)に相談する

万が一のときに備え、家族が安心して相続に向き合えるよう、今から準備を進めておきましょう。