目次

遺言書で他人に相続することは可能?その基本知識

遺言書とは?基本的な役割と目的

遺言書は、自分の死後に財産や権利義務を誰にどのように引き継がせるかを明確に示す法的文書です。遺言書の主な目的は、財産分配の希望を法的に有効な形で残し、相続人間のトラブルを防ぐことです。また、遺言書があることで、故人の意思が尊重され、スムーズな相続手続きが可能となります。

法定相続人と遺言による相続の違い

相続には、法定相続と遺言による相続の2つの方法があります。法定相続は、民法で定められた配偶者や子供、親、兄弟姉妹などの相続人に財産が自動的に分配される仕組みです。一方、遺言書による相続は、故人が生前に意思表示した内容に基づいて、法定相続人以外の人物にも財産を遺すことが可能です。

他人に遺産を相続させることの法的根拠

民法では、遺言者が自由に相続の指定を行える「遺贈の自由」が認められています。このため、家族や親族だけでなく、友人、知人、恩師、さらには法人や団体に対しても財産を遺すことが可能です。ただし、遺留分(後述)などの制約があるため、正しい書き方が重要です。

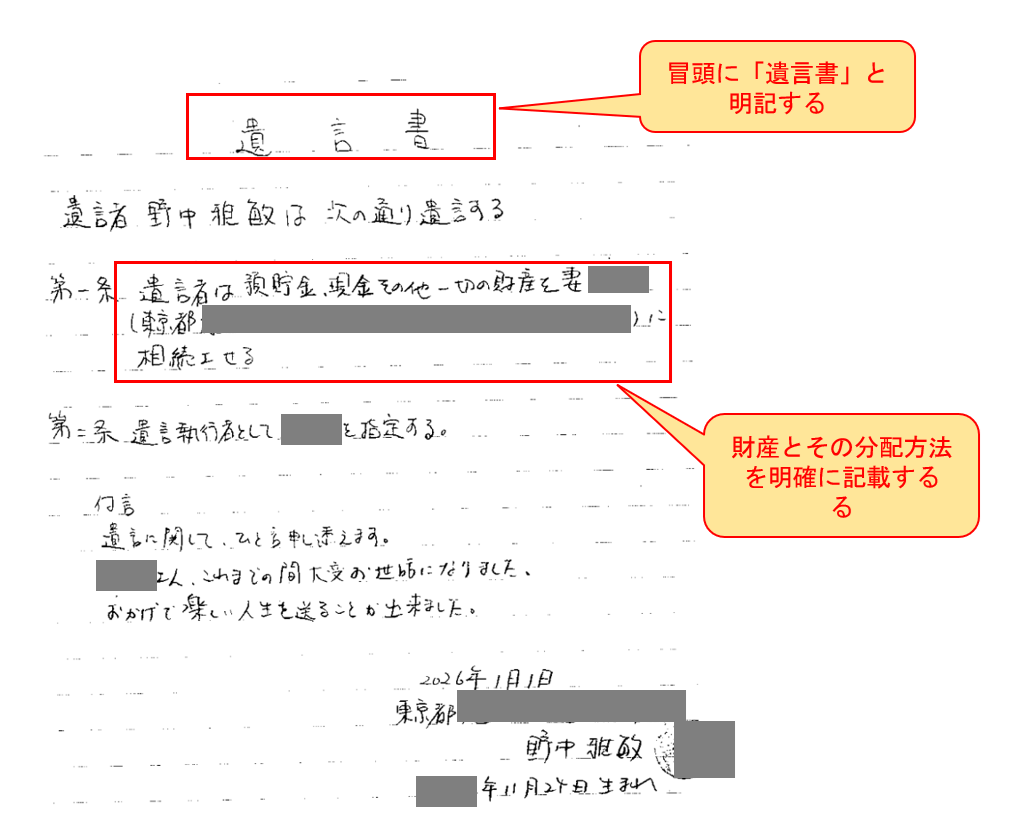

遺言書の正しい書き方:他人への相続を明確にするために

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

- 自筆証書遺言:遺言者が全文を自筆で記載し、日付と署名、押印を行う形式。費用がかからず手軽ですが、形式不備による無効リスクが高いのが欠点です。

- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する形式で、法的な不備が少なく、安全性が高いです。費用はかかりますが、トラブル防止には効果的です。

具体的な記載例と注意点

具体例(自筆証書遺言の場合)

令和○年○月○日

私は、次のとおり遺言します。

1.私の所有する不動産(所在地:東京都○○区○○町○丁目○番地)を、友人である○○○○(生年月日:○○年○月○日)に遺贈します。

2.私の預金(○○銀行○○支店、口座番号:○○○○)を、知人の○○○○(生年月日:○○年○月○日)に遺贈します。

以上、遺言の意思に相違ないことを証するため、本書を自筆し、署名押印します。

遺言者:○○ ○○(署名)

印

注意点

- 日付の記載は「令和○年○月○日」など具体的に明記すること。

- 署名と押印は忘れずに行うこと。

- 財産と受取人の特定を明確にすること。曖昧な表現は無効の原因になります。

無効にならないための必須項目と書き方のコツ

- 遺言者の意思が明確であること

- 財産と受取人の特定が正確であること

- 法律で定められた形式を守ること(特に自筆証書遺言の場合)

他人に遺産を相続させる際の法的リスクと対策

遺留分侵害のリスクとその対応策

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保証された財産の割合です。例えば、配偶者や子供がいる場合、全財産を他人に遺贈すると遺留分侵害になる可能性があります。遺留分侵害が発生した場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。主な対策は以下です。

- 遺留分の計算を事前に行い、侵害しない範囲で遺贈内容を調整する。

- 相続人と事前に話し合い、理解を得る。

相続トラブルを防ぐための事前準備

- 遺言執行者の指定:信頼できる人物や専門家を遺言執行者として指定すると、トラブルのリスクが軽減されます。

- 家族との事前共有:遺言書の存在と内容について家族と話し合うことが、後々のトラブル防止につながります。

専門家に相談すべきケースとは?

- 高額な資産や複雑な財産構成の場合

- 法定相続人との関係が複雑な場合

- 遺留分侵害が予想される場合

実際のケーススタディ:他人への相続が成功した例と失敗した例

成功事例から学ぶ遺言書作成のポイント

ケース1:生前からの準備が功を奏した事例

ある男性が、自身の恩師に財産の一部を遺贈するために、公正証書遺言を作成。家族にも事前に相談し、遺留分に配慮した結果、スムーズな相続が実現しました。

ポイント

- 公正証書遺言の活用

- 家族への事前説明

- 遺留分への配慮

失敗事例に見る注意すべき落とし穴

ケース2:形式不備で無効となった遺言書

自筆証書遺言を作成したが、日付の記載漏れや署名の不備があり、法的に無効とされました。その結果、法定相続人間で争いが発生しました。

注意点

- 法的要件を厳守すること

- 専門家の確認を受けること

ケースから学ぶ実践的なアドバイス

- 曖昧な表現は避け、具体的に記載すること

- 遺言書の保管場所を明確にしておくこと

- 遺言執行者を指名しておくこと

遺言書で他人に相続する際によくある質問

Q1: 他人に全財産を相続させることは可能ですか?

可能ですが、法定相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。遺留分を侵害した場合、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

Q2: 相続人以外の友人や知人に遺産を残す場合の注意点は?

- 財産と受取人を明確に記載すること

- 法的形式を守ること(公正証書遺言が推奨)

- 家族への事前説明でトラブルを回避

Q3: 遺言書が無効とされるのはどんな場合ですか?

- 日付、署名、押印の欠如

- 財産や受取人の特定が不明確

- 遺言者が意思能力を欠いていた場合

まとめ:遺言書を正しく書いて円満な相続を実現しよう

遺言書作成の重要性を再確認

遺言書は、自分の意思を明確にし、家族や大切な人への感謝を形にする大切な手段です。特に他人への相続を考えている場合は、法的なリスクも踏まえて慎重に作成することが重要です。

他人への相続をスムーズにするための最終チェックリスト

- ✅ 財産と受取人の明確な記載

- ✅ 法的形式の確認(公正証書遺言推奨)

- ✅ 遺留分への配慮

- ✅ 家族への事前説明

迷ったら専門家に相談しよう

遺言書の作成に不安がある場合は、行政書士や弁護士、公証人などの専門家に相談することをおすすめします。正しい遺言書を作成することで、円満な相続を実現できます。