「遺言公正証書」と「公正証書遺言」、この2つの言葉の違いをご存じですか?

実はこの2つ、ほとんど同じ意味で使われることが多い一方で、法律上は「公正証書遺言」が正式な用語です。しかし、ネット上や会話の中では「遺言公正証書」という表現も頻繁に見かけるため、混乱してしまうのも無理はありません。

本記事では、行政書士の視点から「遺言公正証書」と「公正証書遺言」の違いや背景をわかりやすく解説します。

また、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、それぞれのメリット・デメリット、さらには専門家に相談する際のポイントもご紹介します。

遺言書の種類や選び方に迷っている方、家族の終活を支えたい方、ご自身の遺言を安心して準備したい方に向けて、失敗しない遺言作成の第一歩となる情報をお届けします。

目次

遺言公正証書と公正証書遺言の違いとは?

「遺言公正証書」と「公正証書遺言」という2つの言葉。

見た目は似ていますが、「何が違うの?」「意味は同じ?」と戸惑われる方は少なくありません。実際、インターネットで検索すると、両者を混同して使っている例も多く見受けられます。

結論から言うと、法律的に正確な用語は「公正証書遺言」です。

これは、民法第969条に規定された「遺言の方式の一つ」であり、公証役場の公証人が作成する公文書としての遺言書を指します。

一方の「遺言公正証書」という表現は、正式な法律用語ではありませんが、実務や一般会話の中でよく使われる通称的な表現です。

「公正証書で作られた遺言」という意味合いを、言葉の順序を変えて「遺言公正証書」と呼んでいるにすぎません。

このような言葉の混同が生まれる理由には、いくつかの要因があります。

- 一般的な日本語表現では、「◯◯公正証書」という形式がよく使われる(例:任意後見契約公正証書、金銭消費貸借契約公正証書)

- 実際の遺言書にも「遺言公正証書第◯号」などと表記されているケースがある

- 専門家があえて噛み砕いた表現で説明する際、「遺言公正証書」と言うこともある

つまり、「遺言公正証書」と「公正証書遺言」は、内容的には同じものを指しているが、呼び方として正しいのは後者。

法律文書や専門家への相談、行政手続きなどの正確さが求められる場面では、「公正証書遺言」と表記・使用するのが適切です。

実務においては、呼び方の違いが大きな問題になることは少ないですが、正しい言葉を知っておくことで、混乱や誤解を防ぎやすくなります。

特に、他人に説明する立場の方(たとえば家族に遺言作成をすすめる人や、終活サポートをする人など)は、正式な用語を使うことで、相手にも安心感を与えることができるでしょう。

公正証書遺言とは?特徴とメリット・デメリット

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、遺言者が口頭で遺言の内容を述べ、それを公証人が文章にまとめ、公証役場で正式に作成する遺言書のことを指します。

これは、民法に定められた「普通方式の遺言」の一つであり、最も信頼性と安全性の高い方法とされています。

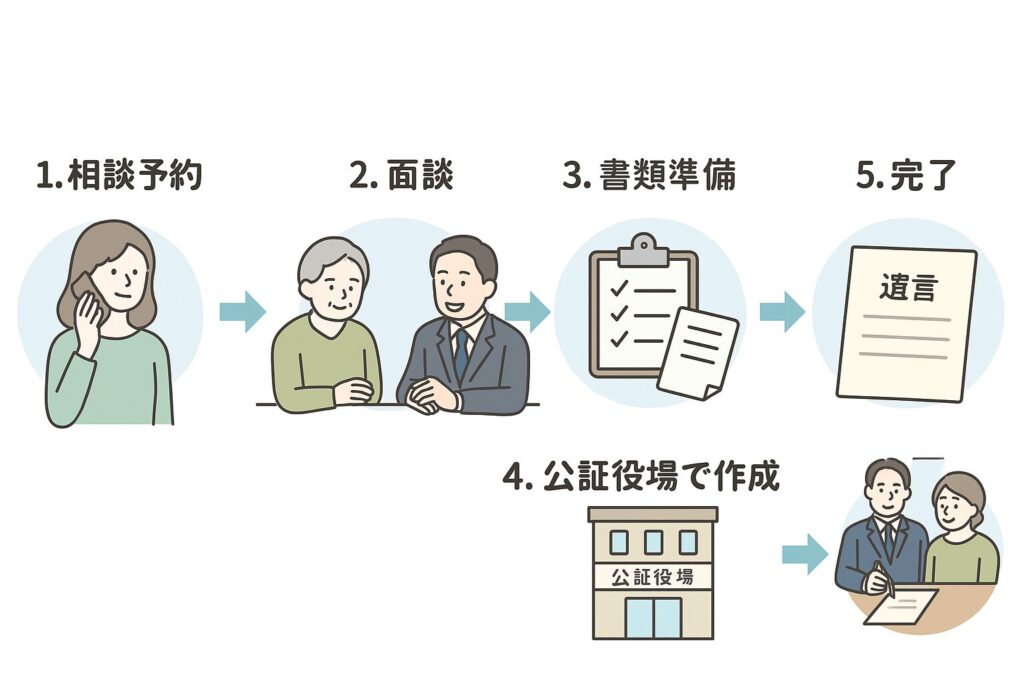

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するためには、以下のステップを踏みます。

- 遺言の内容を決めておく(財産の分け方、誰に何を渡すかなど)

- 必要書類を揃える(本人確認書類、財産に関する資料など)

- 証人を2人以上用意する(利害関係のない成人が必要)

- 公証役場に事前相談・予約をする

- 公証役場で遺言内容を口述し、公証人が文書化する

- 内容を確認後、署名・押印して完成

このように、専門家である公証人が内容を確認しながら文書化するため、形式不備や記載ミスによる無効のリスクがほとんどありません。

公正証書遺言のメリット

- 形式ミスがないため、遺言が確実に有効になる

→ 自筆証書遺言では形式不備による無効の可能性がありますが、公正証書遺言ではそれがほぼありません。 - 原本が公証役場に保管されるため、安全性が高い

→ 火災や紛失、第三者による改ざんリスクを避けられます。 - 検認手続きが不要

→ 相続開始後の家庭裁判所での「検認」という手続きを省略できます。 - 高齢者や病気の方でも作成しやすい

→ 公証人が病院や自宅に出張して対応してくれるケースもあります。

公正証書遺言のデメリット

- 費用がかかる

→ 遺言内容や財産額に応じて、数万円〜十数万円の手数料が発生します。 - 手続きがやや煩雑

→ 書類準備や証人の手配など、自筆証書遺言に比べて工程が多いです。 - 証人を2人用意しなければならない

→ 身近に適任者がいない場合、行政書士や専門家に依頼することになります。

まとめ

公正証書遺言は、費用と手間はあるものの、「確実性」「安全性」「法的な強さ」の面で非常に優れた選択肢です。

特に、遺言書を「残すこと」ではなく、「確実に実行されること」を重視する方にとっては、最も安心できる方式といえるでしょう。

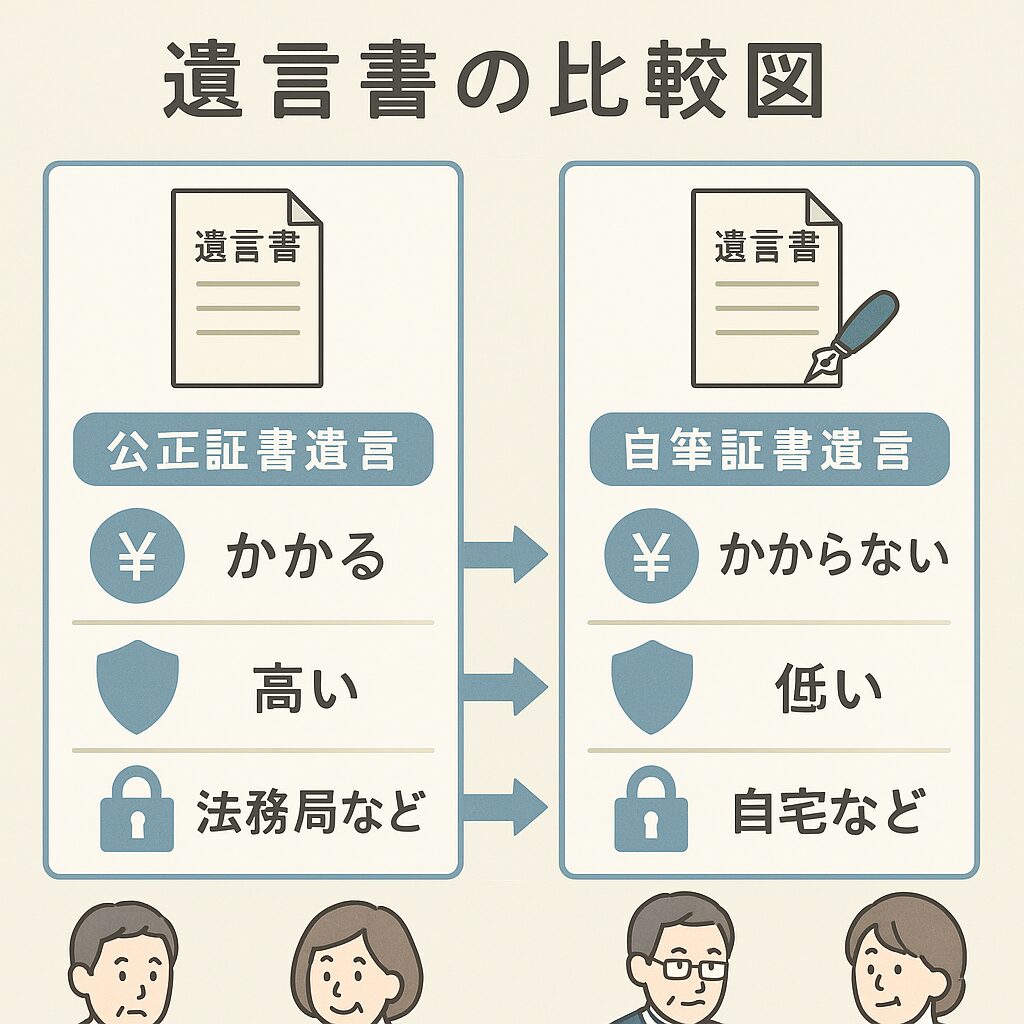

自筆証書遺言との違い・比較

遺言書の作成方法にはいくつか種類がありますが、その中でも特に多くの人が悩むのが、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のどちらを選ぶべきか?」という点です。

ここでは、それぞれの方式の違いを手続き・費用・安全性・実効性といった視点から比較し、読者自身やご家族にとってどちらが適しているのかを考える材料を提供します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を手書きし、日付と署名・押印をして作成する遺言書のことです。

公証役場を介さずに自分だけで作成できるため、最も手軽な方式として知られています。

ただし、形式不備や保管のリスク、実効性の面で課題が多いため、注意が必要です。

公正証書遺言 vs 自筆証書遺言 比較表

| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |

|---|---|---|

| 作成方法 | 公証人が作成(口述+証人2名) | 本人が全文を手書き |

| 費用 | 数万円〜十数万円 | 基本的に無料 |

| 保管方法 | 公証役場が原本を保管 | 自宅、金庫など個人で管理 |

| 安全性 | 非常に高い | 紛失・改ざんのリスクあり |

| 無効リスク | ほぼなし | 高い(形式不備、内容不備) |

| 検認の必要性 | 不要 | 必要(家庭裁判所での手続き) |

| 出張作成の可否 | 可能(病院・施設など) | 不可 |

| 書き直しのしやすさ | 公証役場に依頼が必要 | 自分で何度でも書き直せる |

どちらを選ぶべきか?

それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、どちらが向いているかを整理してみましょう。

▶ 公正証書遺言が向いている人

- 確実に法的効力を持たせたい方

- 財産額が多く、相続トラブルを避けたい方

- 高齢や病気などでサポートを受けながら作成したい方

- 相続人が複数いる場合や、特定の相続人に多く残したい意向がある方

▶ 自筆証書遺言が向いている人

- まずは自分の考えを整理したい方

- 手軽に、費用をかけずに遺言書を作りたい方

- 書き直しや更新を頻繁にしたい方

- 家族や身近な人と信頼関係がしっかりある方

注意点:自筆証書遺言の「保管制度」について

令和2年からは、法務局で自筆証書遺言を保管できる「遺言書保管制度」が始まりました。

この制度を利用すると、自筆証書遺言でも紛失や改ざんのリスクが減り、一定の安全性が確保されます。

ただし、それでも形式不備による無効リスクや、内容の曖昧さが原因でトラブルになる可能性は残ります。

やはり「確実さ」を優先するのであれば、公正証書遺言が最も信頼できる選択肢です。

用語の混乱に注意!遺言書の正しい理解が大切

「遺言公正証書」と「公正証書遺言」、さらには「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」など、遺言に関する言葉は似ているものが多く、一般の方には非常に分かりづらいのが現実です。

この言葉の違いや意味を正確に理解しないまま手続きを進めてしまうと、意図しない内容の遺言が残されたり、法的に無効と判断されるリスクもあるため、注意が必要です。

混乱しやすい言い回しの例

たとえば、以下のような表現の違いは、実際には同じものを指していたり、意味が大きく異なったりします。

| 表現例 | 正確な意味や注意点 |

|---|---|

| 遺言公正証書 | 正式な用語ではないが、「公正証書遺言」と同じ意味で使われることが多い |

| 公正証書遺言 | 民法で定められた正式な遺言方式の一つ |

| 遺言証書 | 自筆・公正証書・秘密証書、いずれも含む広義の表現(あいまい) |

| 自筆遺言書 vs 自筆証書遺言 | 意味はほぼ同じだが、「証書」がつく方が法律文書としての正確性がある |

| 遺書 | 感情的な手紙やメモなどを指すことが多く、遺言としての効力はない場合がほとんど |

このように、似て非なる言葉が飛び交っているため、混乱が生じやすいのです。

言葉の理解は「正しい手続き」の第一歩

遺言の世界では、「言葉の違い」がそのまま手続きの違いや法的効力の違いに直結します。

たとえば、

- 「遺言書を書いた」と言っても、法律上有効な形式でなければ効力がない

- 「遺言公正証書を作りたい」と相談されても、実際に求めているのは「公正証書遺言」のことだったりする

このような状況で手続きを進めてしまうと、後々トラブルになることも。

だからこそ、正しい用語の理解と、それに基づいた正しい手続きが大切なのです。

行政書士など専門家の役割

遺言に関する手続きや文書の作成は、一見すると「簡単そう」に見えるかもしれません。

しかし、実際には言葉の意味の正確な理解と、それに基づいた判断・書類作成が不可欠です。

行政書士などの専門家は、

- 用語の違いや制度の解釈

- 適切な遺言形式の選択

- 形式や内容のチェック・調整

といった点で、本人と家族をつなぐ橋渡し役として、非常に重要な役割を果たします。

正しく知って、正しく備える

言葉の違いに惑わされないためにも、遺言に関する正確な知識を持つことは、安心して終活や相続準備を進めるうえで不可欠です。

迷ったとき、不安なときは、一人で判断せずに専門家に相談するという選択肢も、ぜひ持っておいてください。

よくある質問(Q&A)

Q1. 「遺言公正証書」と「公正証書遺言」は違うものですか?

A. 意味する内容は同じですが、正確な用語は「公正証書遺言」です。

「遺言公正証書」は正式な法律用語ではなく、通称的に使われている言葉です。

法律上、民法で定められている正式な表現は「公正証書遺言」であり、公証役場で公証人が作成する形式の遺言を指します。

Q2. 「遺書」と「遺言書」は同じものですか?

A. いいえ。法律上の効力があるのは「遺言書」であり、「遺書」は原則として効力を持ちません。

遺書は一般的に手紙やメモのような形式で残されたものであり、法的な要件を満たしていなければ遺言として認められない可能性があります。

遺言を確実に実行させるためには、自筆証書遺言や公正証書遺言として正式に残すことが大切です。

Q3. 公正証書遺言は自宅からでも作成できますか?

A. はい。公証人が自宅や病院に出張してくれる「出張作成」にも対応しています。

体が不自由な方や高齢で移動が難しい方は、公証人に来てもらうことが可能です。

ただし、出張対応には別途費用がかかります。行政書士が間に入り、出張手続きの調整や証人の手配を代行することも可能です。

Q4. 公正証書遺言の作成にどれくらいの費用がかかりますか?

A. 遺言の内容や財産の額によって異なりますが、一般的には5万円〜15万円程度です。

これは、公証役場に支払う手数料のほか、必要に応じて専門家への報酬や証人費用が加算されます。

遺言の内容が複雑な場合は、事前相談を行いながら予算に合わせて調整することが可能です。

Q5. 行政書士に相談するときは何を準備すればいいですか?

A. 大まかな財産の把握と、誰に何を残したいかという希望があれば十分です。

相談の段階で完璧な情報が揃っていなくても問題ありません。

行政書士は、相続人の調査や財産リストの作成支援、遺言文案の作成までトータルでサポートしてくれます。

「なんとなく不安…」という段階からでも気軽に相談できます。

Q6. 遺言書は一度作れば変更できないのですか?

A. いいえ。遺言書は何度でも書き直すことができます。

ただし、有効な遺言書が複数ある場合、日付の新しいものが優先されます。

また、公正証書遺言を作り直す場合には再度公証役場での手続きが必要になります。

定期的に内容を見直すことで、常に「最新の意思」を残しておけるのが大きなメリットです。

すでに作成した公正証書遺言を変更するには?手続きと費用まとめ

専門家に相談するメリットとは?

遺言書は、人生の最終意思を法的に残す大切な文書です。

一見シンプルに思えるかもしれませんが、実際に書こうとすると「何を書けばいい?」「誰に相談すればいい?」と不安に感じる方も多いはず。

そこで大きな力を発揮するのが、行政書士などの専門家への相談です。

専門家に相談することで、遺言作成がグッとスムーズに、そして確実性が増します。

メリット1:あなたに合った「遺言の形」を選べる

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など複数の種類があります。

専門家に相談すれば、財産の内容・家族構成・ご本人の体調や希望に合わせて最適な方式を提案してもらえます。

例:不動産が多くて相続トラブルが心配 → 公正証書遺言を選ぶべき

例:とりあえず簡単に意思を残したい → 自筆証書遺言でも可(ただし保管制度を活用)

メリット2:法的に有効な遺言を確実に残せる

せっかく遺言書を作っても、形式や内容に不備があれば無効になってしまうことも。

行政書士などの専門家に相談すれば、法律の要件を満たした遺言書の作成をサポートしてもらえます。

また、専門家は「言葉のあいまいさ」を排除する技術を持っているため、遺言の内容を正しく第三者に伝えることができます。

メリット3:家族間トラブルを未然に防げる

遺言書がしっかりとした形で残されていれば、「もめない相続」を実現する可能性が高くなります。

第三者である専門家が関わることで、家族全体の納得感が高まることも。

特に、遺言者が「ある相続人に多く渡したい」と考えているようなケースでは、法的に問題がないかのチェックや、文言の工夫が不可欠です。

メリット4:手続きの手間を大幅に減らせる

遺言作成には、本人確認書類の準備、財産の棚卸、相続人の特定、証人の手配など、多くの作業が発生します。

行政書士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを代行・サポートしてもらえるため、高齢の方やご家族の負担が軽くなります。

メリット5:専門家が「かかりつけ相談先」になる

遺言は一度作ったら終わりではありません。

家族構成や財産状況が変わったら、見直しや書き直しが必要になります。

行政書士に相談しておけば、将来的なサポートも継続して受けられるのが大きなメリット。

いわば、「人生の終盤を支えるパートナー」としての存在になるのです。

専門家に相談することは、「安心の保険」

遺言は、自分の思いをきちんと伝えるための手段です。

そして、その思いを法律というルールの中で確実に形にするためには、専門家のサポートが何よりの保険になります。

「間違ってはいけない」「失敗したくない」――そう思う方こそ、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。

まとめ|正しい知識と準備で、安心できる遺言を

「遺言公正証書」と「公正証書遺言」――言葉の違いに戸惑う方も多いかもしれませんが、この記事を通じて両者が実質的に同じものを指しており、正式な用語は「公正証書遺言」であることがご理解いただけたかと思います。

また、自筆証書遺言との違いや、公正証書遺言のメリット・デメリット、専門家に相談する価値などについても詳しく見てきました。

今日のポイントを振り返り!

- 「遺言公正証書」は通称的な表現で、「公正証書遺言」が正式な法律用語

- 公正証書遺言は、確実で安全な遺言作成方法

- 自筆証書遺言には手軽さがあるが、形式不備のリスクも大きい

- 言葉の違いや手続きの複雑さを避けるには、専門家のサポートが有効

- 行政書士に相談することで、負担もリスクも軽減できる

迷ったら、まずは専門家に相談を

遺言書は一度作れば終わりではありません。

状況や想いが変われば、何度でも見直し・書き直しが可能です。

「まだ元気だから大丈夫」

「うちは財産が少ないから関係ない」

そう思っているうちに、備えのタイミングを逃してしまうケースも少なくありません。

だからこそ、早めの準備と相談が「安心の土台」になります。

行政書士は、あなたの想いを確実に残すパートナーです

遺言は、亡くなった後のためだけのものではありません。

それは、今を安心して生きるためのツールでもあります。

少しでも不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

専門家の知識と経験が、きっとあなたの力になります。