目次

遺言者とは?基本の意味をやさしく解説

「遺言者(いごんしゃ)」とは、遺言書を作成する人のことを指します。

つまり、自分の死後に財産をどう分けるか、誰に何を遺すか、あるいは家族への想いなどを記す意思表示の主体となる人です。

この言葉は日常生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、相続の場面では非常に重要なキーワードになります。遺言書の効力が発揮されるかどうかは、この「遺言者」の意思や条件が正しく成立しているかどうかにかかっています。

法律上の定義:遺言書を作成する人のこと

法律的には、「遺言者」とは自己の死後に法的効果を生じさせる意思を表明する者です。

民法では、遺言をすることは誰でも自由にできますが、一定の要件が必要です(この点は後ほど詳しく解説します)。

遺言書の中で「誰に何を相続させるか」などの内容を定めるのは、この遺言者本人の意志です。そして、その意思がきちんと形式に沿って表現されていることが重要です。

「遺言者」と「遺言を残す人」は同じ意味?

はい、基本的に同じ意味です。

「遺言を残す人」「遺言を書く人」「遺言をした人」など、表現はさまざまですが、いずれも「遺言者」に該当します。

ただし、相続に関する手続きや法的文書では「遺言者」という用語が正式に使われるため、正確に理解しておくと混乱を避けることができます。

なぜ遺言者という言葉が大事なのか

「遺言者」という言葉が大切なのは、相続の全体像における起点だからです。

相続は、遺言者の死によって開始されます。そして、残された家族や相続人が手続きを進める際、遺言者の意思があるかないか、どのように表明されていたかが、大きく影響します。

さらに、遺言者という立場を理解することは、「自分自身がいずれ遺言者になるかもしれない」という気づきにもつながります。

「遺言ってまだ先の話…」と思っている方にも、自分の意思を法的に残せる存在としての遺言者という視点は、終活や相続対策の出発点になるのです。

遺言者になれるのはどんな人?

遺言書は、誰でも自由に作成できるわけではありません。

「遺言者になれる条件」=法律的に遺言をする能力(=遺言能力)を備えているかどうかが重要です。

実は、年齢や判断能力によっては、そもそも遺言自体が無効になることもあります。

ここでは、遺言者になれる人・なれない人の条件を、具体的なケースとともにわかりやすく解説します。

遺言能力(判断能力)が必要

まず大前提として、遺言を有効に成立させるには、本人に「遺言能力」が必要です。

遺言能力とは、簡単に言えば「自分の行為(遺言)によって、どんな法的効果が生じるかを理解できる能力」のことです。この判断能力が欠けていると、たとえ遺言書が書かれていても無効になるおそれがあります。

15歳未満は遺言できない(民法の規定)

民法第961条では、「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と明記されています。

つまり、15歳未満の未成年者は、親の同意があっても遺言をすることができません。また、未成年者であっても、15歳以上であれば単独で有効な遺言を作成できます。

これは「遺言は一身専属的な行為=本人の意志が最優先されるもの」とされているためです。

認知症や障害のある方の場合はどうなる?

判断能力に影響があるケース、たとえば認知症や精神障害などの場合、遺言能力の有無が個別に判断されます。

ポイントは、「遺言をした時点で、本人が内容を理解していたかどうか」です。たとえ普段は症状が重くても、一時的に意識が明瞭な判断可能なタイミングであれば、そのときに作成された遺言は有効とされることもあります。

そのため、医師の診断書を取得したり、公正証書遺言を選ぶなど、形式面でも慎重な対応が求められます。

成年被後見人の遺言は可能?条件は?

成年後見制度のもとで後見人がついている人=「成年被後見人」については、基本的には遺言ができません。

ただし、一定の条件を満たせば可能です。

具体的には、民法第973条により、

成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすれば有効

という例外が認められています。

この場合、医師による証明書の添付など、厳格な手続きが必要となるため、専門家のサポートが不可欠です。

補足:遺言能力に疑義が出た場合のリスク

遺言能力に疑いがあるまま遺言書を作成すると、相続人同士の争いの原因になります。

「その時、本当に正しい判断ができていたのか?」という争点で、家庭裁判所で無効と判断されるケースも現実にあります。

だからこそ、遺言者になれるかどうかの基準は、「形式」だけでなく「実態」としても大事なのです。

よくある誤解と混同しやすい用語の違い

「遺言者」という言葉をしっかり理解するには、よく似た他の用語との違いを押さえることが大切です。

特に、相続関連の話になると「登場人物」が多くなるため、混同してしまう方も少なくありません。

このセクションでは、誤解が多い代表的な用語をピックアップしながら、それぞれの違いをやさしく解説します。

「遺言者」と「遺言執行者」の違い

非常によくある混同がこの2つ。

- 遺言者: 遺言書を作成した人(=意思を遺す人)

- 遺言執行者: 遺言書の内容を実行する責任を持つ人(=手続きを進める人)

つまり、遺言者は「遺言を作る人」、遺言執行者は「それを実行する人」という関係です。

たとえば、「○○に財産を残す」と遺言書に書いたとしても、実際に不動産の名義変更や銀行の手続きを行うのは遺言執行者です。遺言執行者は、遺言者が亡くなったあとに動き出します。

混同注意!「自分が遺言を書く=自分がすべて手続きをする」というわけではありません。

「遺言者」と「相続人」「被相続人」の違い

こちらも混乱しやすいワードです。

表にしてみると違いが明確です。

| 用語 | 意味 | 関係性 |

|---|---|---|

| 遺言者 | 遺言書を作成する人 | 遺産の配分を決める |

| 被相続人 | 亡くなった人(遺産を遺す人) | 遺言者と同一人物になることが多い |

| 相続人 | 被相続人の遺産を受け取る人 | 遺言によって変わることも |

つまり、遺言者=被相続人であることが一般的ですが、用語が異なるのは「行動の時点」が違うからです。

- 生前に遺言書を作る → 遺言者

- 死後に相続が始まる → 被相続人(遺産を遺す側)+相続人(受け取る側)

このように、ひとりの人でも立場によって呼び方が変わるということを知っておくと、理解が深まります。

「遺言者」と「遺留分」の関係は?

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に最低限保障されている取り分のことです。

遺言者が「全財産を愛人に遺す」と書いたとしても、遺留分のある相続人(例:子どもや配偶者)は、法律に基づき一定の財産を取り戻す権利(遺留分侵害額請求権)を持っています。

つまり、遺言者の意思は強く尊重されますが、完全に自由というわけではなく、一定の“歯止め”があるのです。

この関係性を知っておくと、「誰にでも好き勝手に遺せるわけじゃないんだな」という重要な気づきにもつながります。

専門用語が難しく感じたらどうすればいい?

相続や遺言の話は、とかく専門用語が多く、ややこしい印象を持たれがちです。

しかし大事なのは、用語を丸暗記することではなく、「立場」と「流れ」を理解すること。

- 誰が何をする人なのか

- いつ、どんな役割を果たすのか

- 誰と誰が関係しているのか

こうした視点で理解を進めると、専門用語の意味も自然と整理できていきます。

また、わからないことがあれば、行政書士などの専門家に早めに相談するのも安心な方法です。

遺言者として知っておきたい大事なポイント

遺言者という立場は、「遺言書を書く人」というだけではなく、家族や大切な人の未来に影響を与える意思決定者です。

ここでは、遺言者として最低限知っておきたい基本ルールと、トラブルを防ぐための実践的なポイントを解説します。

遺言者の意思が最優先される理由

民法では、遺言書による相続の指定は、法定相続よりも優先されます。

つまり、「遺言書がある場合」は、原則として遺言者の意思が相続の最優先ルールになるのです。

たとえば、通常であれば妻と子に半々で分ける財産を、「すべて長男に相続させる」と書けば、それが基本ルールとなります(※遺留分の制限は除く)。

このように、遺言者の意思=相続の基本設計図になるため、「何を書くか」だけでなく、「どう書くか」も非常に重要です。

遺言書の種類とルール(自筆・公正証書・秘密)

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に以下の3つが一般的です。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 手書きで書く遺言書 | 手軽・費用がかからない | 内容や形式に不備があると無効になることも |

| 公正証書遺言 | 公証人が作成する正式な遺言書 | 確実で安心・家庭裁判所の検認が不要 | 費用がかかる・公証役場へ出向く必要あり |

| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、公証人に保管を依頼する | 内容を他人に知られずに済む | 手続きが複雑・利用者が少ない |

特におすすめされるのは公正証書遺言です。

高齢者や判断能力に不安のある方の場合、第三者(公証人)が関与することで有効性が担保されやすく、後々のトラブルを防げます。

トラブルを防ぐには「正しく書く」ことが重要

実際の相続トラブルの多くは、「遺言書の内容が不明確」「形式に不備があった」「家族の感情を逆なでした」といったことが原因です。

だからこそ、遺言者としては以下の点に注意すべきです。

- 誰に何を相続させるのか、具体的に記載する(例:「長男に不動産を相続させる」)

- 遺言執行者を指定しておくことで、手続きがスムーズになる

- 家族構成や財産状況が変わったら、内容を見直す

- 必ず「日付」「署名」「押印」を記載する(特に自筆証書)

これらは些細なようで、遺言書の効力を左右する非常に大切なポイントです。

遺言者の意志を反映させる工夫とは?

単に「財産をどう分けるか」だけでなく、遺言者の気持ちや考えを伝えることも、トラブル防止に効果的です。

具体的には、

- 「付言事項(ふげんじこう)」を活用して、家族への想いを書く

例:「これまで家族を支えてくれたことに感謝します」 - 財産を公平に分けられない事情がある場合は、その理由を丁寧に記す

例:「長女には生前に援助を多くしてきたため、このような分配としました」

このように、形式的な内容に加えて心情を添えることが、家族にとって納得感のある遺言になります。

遺言書をめぐるトラブル事例とその対処法

事例1:内容があいまいで、相続人間で争いに…

概要

ある遺言書に「財産は平等に分けること」とだけ書かれていたが、具体的な財産の種類や金額の明記がなかったため、兄弟間で「この不動産は誰のもの?」「口座の残高は?」とトラブルに。

対処法

財産ごとに「誰に何を渡すか」を具体的に書く。曖昧な表現は避ける。

事例2:自筆遺言書の様式不備で無効に

概要

本人が自筆で書いた遺言書が発見されたが、署名がなかったために無効と判断され、法定相続になってしまった。

対処法

自筆遺言書は、全文を自筆で書き、日付・署名・押印を必ず記載する。可能なら専門家のチェックを。

事例3:遺留分を侵害し、遺族間で調停に

概要

「長男に全財産を相続させる」と遺言した結果、他の兄弟が納得せず、家庭裁判所で遺留分侵害額請求を行う事態に。

対処法

遺言で相続割合を偏らせるときは、理由を「付言事項」で明記し、誠意を示すことで感情的な衝突を減らす。

事例4:最新の遺言が見つからず、古い内容で相続開始

概要

遺言書を複数作成していたが、最新のものが見つからず、数年前の内容で相続が進んでしまった。

対処法

古い遺言を破棄し、最新の遺言は信頼できる場所(または公的機関)に明確に保管しておくこと。

遺言者の立場から見た終活のはじめ方

「遺言なんてまだ早い」

多くの人がそう感じています。ですが、遺言書は人生の終わりの準備ではなく、これからの安心を作るためのものです。

ここでは、遺言者としての視点から、無理なく始められる終活のステップをわかりやすくご紹介します。

自分の気持ちを整理するところから始めよう

いきなり「遺言書を書こう!」と思っても、手が止まってしまう人が多いものです。

まずは、自分の気持ちを整理するところから始めましょう。

- 自分が大切にしてきた価値観は?

- 財産を誰にどんな想いで残したいか?

- 家族に伝えたいことは?

こういった心の棚卸しをすることが、遺言書作成の第一歩です。

難しく考えず、紙に書き出すだけでもOKです。感情や想いを形にすることが、のちのトラブル回避にもつながります。

家族にどんな影響を残したいか考える

遺言者は、自分が亡くなったあとの家族の「安心」や「関係性」にも大きな影響を与えます。

「誰にどのくらい相続させるか?」という財産面のことはもちろん、遺言書の内容次第で、家族がもめるか、円満に乗り越えられるかが決まることもあります。

たとえば、

- 「兄弟のどちらか一方に多く遺す」場合、その理由が明記されていないとトラブルに発展しやすい

- 「感謝の言葉」や「これからの関係性を願うメッセージ」があるだけで、受け取り方が大きく変わる

つまり、遺言は財産の分配だけでなく、家族の未来を設計する手紙でもあるのです。

専門家に相談するメリットとタイミング

遺言書は、自分ひとりで書くことも可能ですが、専門家に相談することで安心と確実性が大きく違ってきます。

【専門家に相談するメリット】

- 自分の意志を正しく法律に反映できる

- 書式や形式ミスを避けられる

- 家族構成や財産状況に応じた“最適な形”を提案してもらえる

- 将来のトラブルを未然に防ぐアドバイスがもらえる

【相談すべきタイミング】

- 高齢になってきたとき

- 家族関係に複雑さがあるとき(離婚・再婚・内縁など)

- 相続財産に不動産が含まれるとき

- 認知症など判断能力に不安があるとき

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、元気なうちに備えることが最善の終活になります。

「まだ早い」と思っているあなたへ

遺言は「人生の最終章」ではなく、「自分の意思で、未来をコントロールできる唯一の手段」です。

誰だって、「自分がいなくなったあとの家族には幸せでいてほしい」と思うもの。

その気持ちを形にできるのが、遺言書であり、あなたが遺言者になるという選択です。

始めるのに遅すぎることはありません。

そして、早すぎるということもありません。

一歩踏み出すだけで、あなたも「遺言者」として、家族に安心を残す準備ができるのです。

よくある質問(Q&A)|「遺言者」や遺言書に関する疑問にお答えします

Q1:遺言者になれる最低年齢は何歳ですか?

A:15歳以上であれば、遺言書を作成することができます。

これは民法で定められており、親の同意がなくても、自分一人の判断で遺言をすることが可能です。

Q2:認知症の人でも遺言書は作成できますか?

A:一概には言えませんが、「遺言を書いた時点で判断能力がある」と認められれば可能です。

認知症であっても、一時的に判断力が回復していたタイミングで作成すれば有効とされることもあります。ただし、医師の診断書など客観的な証拠が必要になります。

Q3:遺言書を作っても、家族が反対したら無効になりますか?

A:原則として、遺言書が法律に沿って作成されていれば無効にはなりません。

ただし、相続人には「遺留分」が認められており、遺言の内容によっては一部を請求されることがあります。

Q4:遺言書はいつでも書き直せますか?

A:はい、何度でも書き直し可能です。

一番新しい日付の遺言書が有効になります。内容に変更が生じたら、必ず書き直すか追記するようにしましょう。

Q5:自分で書いた遺言書は、どこに保管すればいい?

A:紛失や改ざんを防ぐために、安全な場所または法務局の「自筆証書遺言保管制度」の利用がおすすめです。

また、公正証書遺言であれば、公証役場が原本を保管してくれます。

まとめ|遺言者を知ることが、家族を守る第一歩

ここまで「遺言者」という言葉の意味や、遺言者としての立場・責任・行動について解説してきました。

単なる言葉の定義にとどまらず、遺言者とは「未来に向けて意思を託す人」であり、家族の安心や相続の円満化において極めて重要な存在です。

大事なのは、知識よりも想いを遺すこと

遺言書というと、形式や法律ばかりが注目されがちですが、最も大切なのは、「自分は何を大切にしてきたか」「誰にどんな想いを伝えたいか」という心の部分です。

もちろん、形式的な不備があれば遺言は無効になりますし、法的知識も欠かせません。でもそれと同時に、遺言書はあなたの「生き方」を最後に表す、大切なメッセージでもあります。

- 家族への感謝

- 財産の背景にある想い

- 次の世代への願い

こうした気持ちが言葉として遺されることは、法律以上の価値を持ち、家族にとって心の支えになるのです。

今できることから始めよう

「遺言者になる」というのは、特別な人だけの話ではありません。

誰でも、どんな人生でも、その人にしか語れない想いや意思があります。

だからこそ、今からできることを小さく始めてみましょう。

- 自分の財産や家族関係を整理する

- ノートに気持ちを書き出してみる

- 専門家に相談してみる

- 「自分がいなくなったときに、家族が困らないように」と考えてみる

それがやがて、立派な「遺言者」としての第一歩になります。

あなたの意思が、未来の家族の安心につながる。その準備、今日から少しずつ始めてみませんか?

【補足】用語解説&図解風まとめ

【用語まとめ】

| 用語 | 意味 | ポイント |

|---|---|---|

| 遺言者 | 遺言書を作成する人 | 意思の主体 |

| 遺言執行者 | 遺言内容を実現する人 | 実務の担い手 |

| 相続人 | 遺産を受け取る人 | 法定 or 指定 |

| 被相続人 | 亡くなった人(財産を残す側) | 遺言者と一致することが多い |

| 遺留分 | 法律で保障された最低限の相続分 | 特定の相続人が対象 |

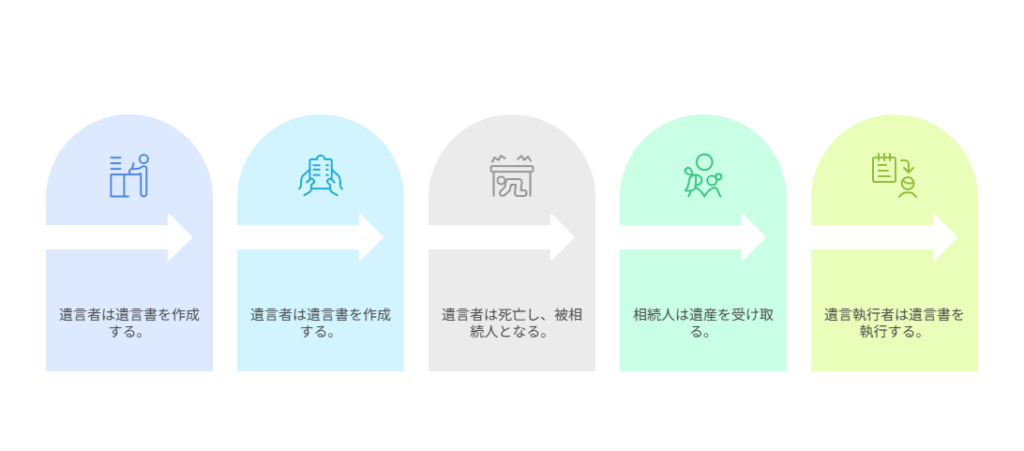

【登場人物と関係図】

【ポイントまとめ】

- トラブル回避には“明確さ”と“想い”が必要

- 遺言者=“家族の未来を設計する人”

- 判断能力がなければ遺言は無効になることも

- 書くこと以上に、「誰のために何を書くか」が大切