親や配偶者が亡くなったとき、まだ使える状態の銀行口座が目の前にあったら、つい「このまま使っても大丈夫かな?」と思ってしまう人は少なくありません。

実際に、死亡届を提出する前に生活費や医療費などを引き出してしまった…というケースもよくあります。

しかし、名義人が亡くなったあとの銀行口座をそのまま使うことは、法律上、非常にグレーな行為です。知らずにやってしまうと、後から大きなトラブルや法的リスクを抱える可能性もあるため、注意が必要です。

この記事では、「銀行 口座 死亡 そのまま 使う」と検索した方が知りたいことにしっかりと答えながら、

- 口座を使うと何が問題なのか

- バレるとどうなるのか

- 正しい対応はどうすればよいのか

をわかりやすく解説していきます。

不安な気持ちを抱えている方のために、専門家の視点も交えながら、正しい知識と対応策をお届けします。

目次

1.親や家族の銀行口座、「そのまま使っていいの?」という不安

親や家族が亡くなった直後、病院の支払いや葬儀代、当面の生活費など、「お金が必要な場面」は突然やってきます。そんなとき、名義人である親の銀行口座にまだお金が残っていて、キャッシュカードや通帳も手元にあると、「とりあえず引き出して使ってしまおう」と考えてしまう人は少なくありません。

特に、長年家計を共にしてきた夫婦間や親子間であれば、「もともと家族のお金なんだから」「自分にも使う権利がある」と感じてしまうのも無理はありません。

ですが、実はそれ、法律的にはNGな行為なのです。

「とりあえず生活費だけ…」という行為がなぜ問題なのか

親の死後、そのままの状態で銀行口座からお金を引き出すという行為は、一見すると実害もなく、家族として当然のようにも見えます。しかし、この時点で銀行に死亡の事実を報告していないまま口座を使うのは、法的に名義人以外の人間が勝手にお金を動かしている状態になります。

これは相続人が複数いる場合、他の相続人の権利を侵害する可能性が高くなるため、大きなトラブルの火種となるのです。

「凍結される前に引き出しておこう」は危険な考え方

中には、「口座が凍結される前なら使っても問題ないんじゃない?」と考える方もいます。たしかに、銀行に名義人の死亡が伝わるまでは、システム上は口座が使えてしまいます。しかしこれは、バレなければ大丈夫という一時的な安心感に過ぎません。

金融機関は、死亡後の出金履歴や相続人の申告などを通じて、不自然な動きがないかを後からチェックします。また、税務署や年金機構などとも情報を共有しているため、「口座を使った事実」は後日発覚する可能性が非常に高いのです。

「一時的に使っただけのつもりが、のちのち大きな問題に発展してしまった…」というケースも実際に存在します。

家族が亡くなって気が動転している中で、慌てて口座を使ってしまうことは誰にでも起こり得ます。だからこそ、「使ってはいけない」という知識を事前に持っておくことが、のちのち自分を守ることにもつながるのです。

2.名義人が死亡したあとの銀行口座はどうなるのか?

親や配偶者など、銀行口座の名義人が亡くなった場合、その口座はどのような扱いになるのでしょうか?

多くの方が「すぐに使えなくなるわけではない」と思いがちですが、実は金融機関側では明確な対応ルールが存在します。

このセクションでは、「死亡後の銀行口座の扱い」について、制度と仕組みの両面から解説します。

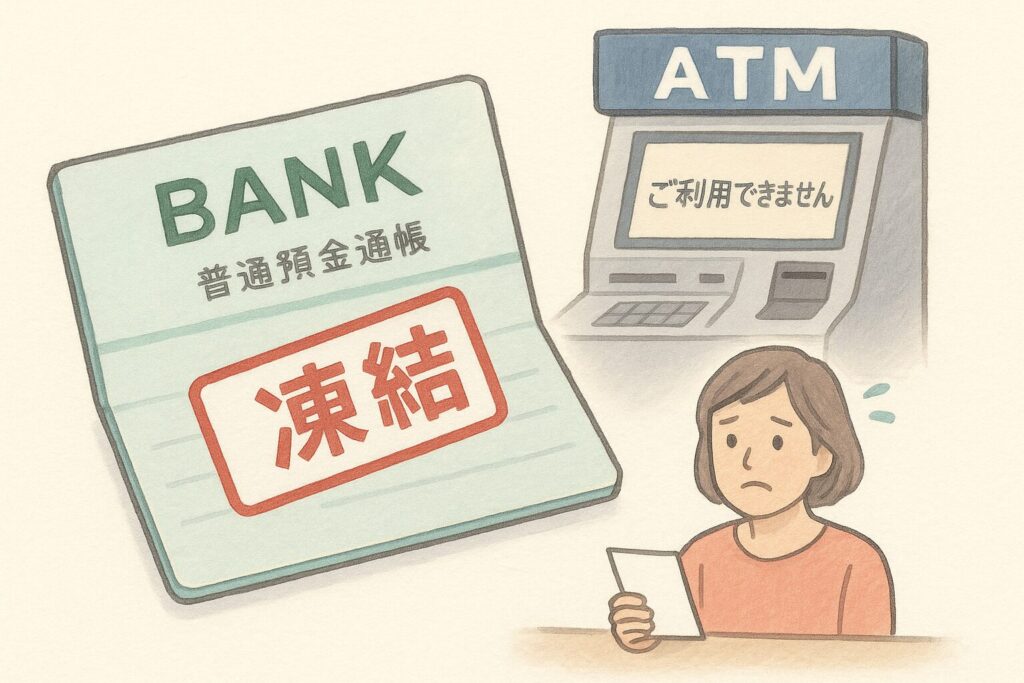

銀行に死亡が伝わると「口座凍結」が行われる

名義人が死亡した事実が銀行に伝わると、その時点で対象の銀行口座は凍結されます。

凍結とは、預金の引き出し・振込・口座振替・自動引き落としなど、一切の取引が停止される状態のことです。

この凍結処理は、以下のような情報から自動的に行われることが多いです。

- 家族や関係者が銀行へ死亡を届け出た場合

- 行政からの死亡届の情報連携があった場合

- 年金機構や保険会社を通じて死亡が確認された場合

つまり、「言わなければバレない」というものではなく、意外と早く銀行に伝わる可能性が高いのです。

なぜ凍結されるの?その目的とは?

口座が凍結される最大の目的は、相続人間のトラブルを防ぐためです。

名義人の預貯金は、その人が亡くなった瞬間から「相続財産」となり、相続人全員の共有財産となります。

もし、凍結せずに誰か一人が勝手にお金を引き出せてしまう状態だったら…

- 他の相続人に無断で預金を使われてしまう

- 「勝手に使った」と揉める

- 相続トラブルが深刻化する

といった問題が起こるリスクがあるのです。

そのため、銀行は第三者が預金を勝手に扱えないように、法律上の義務やリスク回避の観点から、死亡の情報を確認した時点ですぐに口座を凍結するのです。

家族が自由に使えなくなる理由

「でも家族なんだから、使ってもいいのでは?」と考える方も多いかもしれません。

しかし、法律上では、口座名義人と他の家族は別人格とみなされます。

たとえ配偶者や子であっても、名義人が亡くなった瞬間から、その預金に対する個人的な権利はなくなるのです。

さらに、家庭内であっても、相続人が複数いる場合は、誰か1人が預金を動かすことは許されません。

「全員の合意」=遺産分割協議が必要です。

つまり、死亡後にそのままお金を使うことは、

- 他の相続人の権利を無視した行為

- 将来的に訴訟や責任問題に発展する可能性のある行為

であるといえるのです。

知らなかった、うっかり使ってしまった…ということもあるかもしれません。

ですが、「口座は凍結されるもの」という前提を知っておくだけでも、行動や判断は変わります。

次のセクションでは、口座をそのまま使ったらどうなるのか?バレる仕組みとリスクについて詳しく見ていきましょう。

3.口座を「そのまま使ったら」バレる?バレない?

「亡くなったことを銀行にまだ伝えていないし、ATMで引き出せるから大丈夫だろう…」

そんなふうに考えて、名義人が亡くなった後の口座をそのまま使ってしまう人は少なくありません。

ですが、本当にバレないのでしょうか?

このセクションでは、「使ったらバレるのか?」「どうやってバレるのか?」という疑問に、具体的にお答えしていきます。

銀行に死亡がバレるタイミングとは?

意外に思われるかもしれませんが、銀行が名義人の死亡を知るタイミングは、実はかなり多様で早いです。

以下のような経路で、銀行は死亡の事実を把握します。

- 家族や親族が死亡届と一緒に銀行に連絡したとき

- 役所から金融機関に情報が自動的に通知されるケース

- 年金機構が死亡を把握し、年金支給を止める際に銀行に連絡が入る

- 保険金の受取や名義変更などで、他の金融機関から情報が共有される

つまり、「銀行にだけ知らせなければOK」という考えは、完全に通用しない時代になってきているのです。

税務署や年金機構とのデータ連携も進んでいる

現在、行政機関と金融機関の連携は、以前に比べて格段に進んでいます。

特に、以下のような連携が「バレる」原因になることが増えています。

- 税務署とのマイナンバー連携:死亡後の相続税調査において、預金の動きがチェックされる

- 年金機構:年金口座に変化があれば、その理由を調査

- 金融機関同士の内部連携:名義変更や解約手続き時に、他の口座も一斉確認されることがある

このように、「黙っていれば分からない」というのはもはや幻想。

特に、相続発生後の税務調査では、過去1年~2年の口座の出入りが徹底的にチェックされることもあります。

通帳やATMの履歴はどう見られている?

一部の方は、「キャッシュカードで引き出せば記録は残らない」と誤解していることもあります。

ですが実際には、以下のような形で使用履歴は正確に残ります。

- ATM利用の日時、場所、金額の履歴

- 引き出し・振込・残高照会などの操作記録

- 通帳記帳に残るトランザクション情報

- オンラインバンキングのログイン履歴

これらの履歴は、銀行が内部で確認するだけでなく、相続人の1人が「不審な引き出しがあった」と申し出た場合、調査対象として開示請求されることもあります。

また、相続争いに発展した場合や、不当利得や遺産の使い込みを疑われた場合には、裁判所を通じて強制的に口座情報が開示されるケースもあります。

「少額だから大丈夫」は通用しない

数千円~数万円程度の引き出しであっても、「違法性がない」とは限りません。

使い道や背景がどうであれ、死亡後の預金を相続手続き前に個人の判断で動かすことは、他の相続人の権利を侵害する可能性があるのです。

実際、「葬儀費用を引き出しただけなのに、後から訴えられた」というケースも報告されています。

「亡くなった家族の口座を使ってしまったけど、バレないと思っていた」

そんなふうに考えて行動したことが、後になって大きなリスクや責任を生むこともあります。

4.死亡後に銀行口座を使ってしまうと起こる3つのリスク

名義人が亡くなった後に、銀行口座からお金を引き出す。

たとえ悪意がなくても、その行為には重大なリスクが潜んでいます。

「少しだけ使ったつもりだった」

「生活費や葬儀費用に使ったから問題ないと思った」

…そんなケースであっても、後々大きな問題に発展する可能性があるのです。

ここでは、死亡後の口座をそのまま使うことによって起こりうる代表的な3つのリスクをご紹介します。

① 相続トラブルの原因になる

最も多いのが、相続人同士のトラブルに発展するケースです。

銀行口座にあるお金は、名義人が死亡した瞬間から「遺産」としての扱いとなり、相続人全員の共有財産になります。

そのため、勝手に引き出したり使ってしまうと、他の相続人から以下のように指摘される可能性があります。

- 「使い込みじゃないのか?」

- 「いつ、いくら使ったのか説明してほしい」

- 「分割対象のお金が減っているのは不公平だ」

このような状況になると、相続協議がスムーズに進まなくなるだけでなく、家族間の信頼関係が一気に崩れることもあります。

② 遺産分割協議のやり直しになる場合も

仮にその後、遺産分割協議がまとまったとしても、「故人の口座から勝手に引き出されたお金」があると、それをどう扱うかが問題になります。

- 分割協議が無効になり、やり直しを求められる

- すでに使ってしまった分について、返還や清算を求められる

- 不正をしたと見なされ、相続権の一部制限を受ける

こうした問題が発生すると、時間的にも精神的にも大きな負担が生じます。

特に、不動産や金融資産が多く複雑な相続であればあるほど、このリスクは深刻です。

③ 最悪の場合、法的責任(窃盗罪や遺産横領)を問われる可能性も

「家族なんだから、お金を使っても罪にはならないでしょう?」と考える人も多いかもしれません。

しかし、法律的には必ずしもそうとは言えません。

死亡後の口座から無断でお金を引き出す行為は、状況によっては以下のような罪に問われる可能性があります:

| 行為内容 | 該当する可能性のある罪 |

|---|---|

| 現金を無断で引き出す | 窃盗罪(刑法235条) |

| 遺産であることを知りながら無断で使う | 遺産分割前の横領(民法・刑法上の責任) |

| 虚偽の説明や隠蔽を行った | 詐欺罪・背任罪など(状況により) |

特に、相続人同士の間で「使い込み」が問題視され、訴訟に発展した場合、刑事責任まで問われる可能性があります。

仮に刑事事件に発展しなかったとしても、民事上の損害賠償請求や、相続分の減額要求を受けるケースは十分にあり得ます。

少しの油断が、思わぬリスクにつながる

- 数万円だから大丈夫

- 家族のお金だから問題ない

- バレなければセーフ

…そう思ってしまう気持ちはわかります。

しかし、その油断があとで大きな代償になることを、この記事を通じてぜひ知っておいてください。

次のセクションでは、「知らずに使ってしまった場合、どうすればいいのか?」という対処法について解説していきます。

5.知らずに使ってしまった場合、どうすればいい?

「知らなかったとはいえ、親の死亡後に銀行口座からお金を引き出してしまった…」

「口座が使える状態だったので、つい生活費にあててしまった…」

このような状況に心当たりがある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご安心ください。知らずに使ってしまった場合でも、正しい対応をとることでトラブルや責任を最小限に抑えることが可能です。

このセクションでは、「既に使ってしまった後にどうすればいいか」という視点で、取るべき対応について解説します。

すぐに正直に申告するべき理由

まず大切なのは、事実を隠さず、早めに正直に伝えることです。

口座から引き出した金額や時期、使途などを、正確に記録し、相続人全員に説明できるようにしておきましょう。

「バレなければ大丈夫」という気持ちで隠そうとすると、後に発覚した際に…

- 信頼を一気に失う

- 隠蔽の意思があったとみなされる

- 他の相続人から法的措置を取られる

といったリスクが一気に高まります。

ポイントは「悪意がなかったこと」「きちんと精算の意思があること」を明確に伝えること。

これによって、相手の理解を得やすくなり、不要な争いを避けることができます。

相続人全員で話し合い、帳簿整理する方法

相続財産である銀行預金は、法的には「相続人全員で分割方法を決めるもの」です。

したがって、死亡後に使ってしまったお金については、他の相続人と一緒に帳簿を整理し、話し合いで解決を図るのが基本的な流れとなります。

具体的には

- 引き出した金額を明確にする(通帳・ATM記録など)

- 使途が正当であれば(葬儀費用・医療費など)、領収書などの証拠を用意

- それを相続財産の一部として報告し、遺産分割協議に反映させる

こうすることで、他の相続人から「勝手に使った」という不信感を持たれにくくなり、円満な解決につながります。

弁護士や行政書士に相談するべきタイミング

以下のような状況に該当する場合は、早めに専門家への相談をおすすめします。

- 他の相続人から疑いをかけられている

- 相続財産が多く、分割方法で揉めている

- 相続放棄や限定承認など、判断に迷いがある

- 自分だけが引き出してしまい、後悔しているがどう説明すればいいかわからない

弁護士であれば、法的なリスクを踏まえた対応をアドバイスしてくれますし、行政書士であれば遺産分割協議書の作成など、手続き面のサポートが得られます。

一人で抱え込まず、早めに第三者の手を借りることが、感情的な対立を避ける最善策です。

「知らなかった」からこそ、正しい行動が重要

多くの方にとって、相続は人生でそう何度も経験するものではありません。

そのため、知らずにルール違反をしてしまうことは珍しくないのです。

大切なのは、「してしまったこと」よりも、「その後どう向き合うか」です。

正しい手順と誠実な対応をとることで、法的なリスクも、家族関係の悪化も防ぐことができます。

次のセクションでは、「死亡後の銀行口座を正しく扱う方法」=相続手続きの基本的な流れについてわかりやすく解説していきます。

6.正しい手続きで口座を扱うには?相続手続きの基本の流れ

名義人が亡くなったあとの銀行口座は、勝手に使うことはできません。

しかし、きちんと法的な手続きを踏めば、正当に相続人が引き出したり、名義変更したりすることは可能です。

このセクションでは、「口座を正しく扱うために必要な相続手続きの基本的な流れ」を、できるだけわかりやすくご紹介します。

① 死亡届を提出する(死亡の事実を証明)

まず最初に行うべきは、死亡届の提出です。

亡くなってから7日以内に、市区町村役場に提出することが法律で定められています。

提出すると、役所側で死亡の記録が戸籍に反映され、「除籍謄本」や「死亡の記載された戸籍謄本」を取得できるようになります。

この戸籍は、後の相続手続きに必要不可欠な書類です。

② 相続人を調査・確定する(戸籍の収集)

次に行うのが、誰が相続人なのかを確定する作業です。

このために必要なのが、故人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」の取得です。

さらに、相続人全員分の戸籍も必要になります。

この作業を通じて、

- 子どもがいるか

- 先妻との間に子どもがいるか

- 兄弟姉妹が相続人になる可能性はあるか

などを明確にしていきます。

相続人の確定は、銀行でも非常に重視されるポイントです。

③ 遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意)

相続人が確定したら、財産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行います。

この話し合いの結果をまとめたのが「遺産分割協議書」です。

協議書には以下のような情報が記載されます。

- 誰が、どの財産を、どのように相続するか

- 全員が内容に同意していることを署名・押印で示す

銀行口座の解約・払戻しには、相続人全員の同意が必要になるため、この協議書は非常に重要な役割を果たします。

なお、法定相続分通りに分ける場合でも、協議書が求められるケースが多いため、簡易的なテンプレートを使ってでも、きちんと残すことが推奨されます。

④ 銀行に相続手続きを申請する

必要書類を揃えたうえで、ようやく銀行に対して「相続による口座解約」や「払戻し」の手続きが可能になります。

銀行で求められる主な書類は次の通りです。

- 被相続人(故人)の戸籍謄本(出生~死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺産分割協議書(または遺言書)

- 本人確認書類

- 所定の申請用紙(銀行で取得)

銀行によっては、独自のフォーマットや書類が必要になるため、事前に電話やWebサイトで確認しておくと安心です。

また、すでに亡くなったことが知られていると、口座は凍結されており、相続手続きが完了しない限り出金ができません。

そのため、相続手続きを迅速に行うことが非常に重要です。

専門家のサポートを活用するのもおすすめ

相続に関する手続きは、戸籍の収集・協議書の作成・銀行対応など、非常に煩雑で時間がかかるのが実情です。

相続人が多い場合や、トラブルのリスクがある場合には、早めに以下のような専門家の力を借りるのがベストです。

- 行政書士:遺言や、遺産分割協議書、手続き書類の作成、戸籍収集など

- 司法書士:不動産の相続登記など

- 弁護士:相続争いや法的トラブルの対処

- 税理士:相続税の申告・節税対策

正しい手続きを踏むことで、トラブルを防ぎ、家族関係を守ることができるのです。

次のセクションでは、よくある疑問や勘違いについて、Q&A形式でまとめていきます!

7.よくあるQ&A:死亡後の口座使用に関する疑問まとめ

名義人が死亡した後の銀行口座については、法律や手続きが関わるため、誰もが「これってどうなんだろう?」と感じる疑問が多くあります。

このセクションでは、読者の方からよく聞かれる具体的な質問とその回答をQ&A形式でご紹介します

Q1:「数万円だけ引き出したけど…問題になる?」

▶回答:

金額の多寡にかかわらず、死亡後の口座から無断で引き出す行為は原則としてNGです。

相続人全員の共有財産を勝手に使ったとみなされるため、「たった数万円でも問題になる」可能性があります。

また、他の相続人がそれを知った場合、信頼を損ねたり、返還請求・損害賠償請求などをされるケースもあります。

たとえ「葬儀費用に充てた」など正当な理由があっても、後からきちんと説明し、協議書に反映することが大切です

Q2:「暗証番号を知ってるなら使ってもバレない?」

▶回答:

いいえ、バレる可能性は非常に高いです。

キャッシュカードやネットバンキングでの出金は、利用履歴・操作ログ・引き出し日時・ATM場所など、詳細な情報が銀行に記録されています。

相続人の1人から調査を求められたり、税務調査が入った場合、こうした履歴はすぐに明らかになります。

さらに、暗証番号を知っていたとしても、「故人の意思で使った」とはみなされません。

つまり、使える=合法ではないということを強く意識する必要があります。

Q3:「生活費だったら使っても大丈夫?」

▶回答:

これも残念ながら、原則としてNGです。

たとえ使った目的が生活費、医療費、葬儀費用であっても、「相続人全員の合意なしに引き出した」という事実は変わりません。

ただし、他の相続人に正直に説明し、理解を得られればトラブルにはなりにくいケースもあります。

口頭で済ませるのではなく、金額や使途を文書にまとめておく、後で精算の形を取るなど、誠意をもって対応することが重要です。

Q4:「銀行に連絡しないまま放っておいたらどうなる?」

▶回答:

名義人の死亡を銀行に連絡しないままでいると、確かに一時的には口座を使い続けることができます。

しかし、死亡の情報は行政や年金機構などから間接的に銀行へ届く仕組みが進んでおり、遅かれ早かれ凍結されます。

その間に出金していたことが発覚すると、前述のように法的責任を問われるリスクもあります。

したがって、「連絡しない方が得」というのは完全な誤解です。

Q5:「通帳を誰かに預けていたら、その人に責任がある?」

▶回答:

基本的に、通帳やキャッシュカードを誰が持っていたかは問題ではなく、誰が「故意に引き出したか」が問われます。

ただし、家族間で「勝手に使われた」「頼んでないのに引き出された」といった争いになると、責任の所在を明らかにするために、第三者機関の介入(調停・裁判)が必要になるケースもあります。

大切なのは、信頼関係を壊さないよう、金銭の管理は透明にすること。

引き出した・引き出していない、という問題が起こる前に、正しい手続きに沿って管理を始めることが最も安全です。

疑問の答えはすべて、「法律と手続き」に基づいています。

判断に迷うような場合は、自分の判断だけで動かず、専門家に相談することを強くおすすめします。

まとめ:親や家族の口座はそのまま使わないのが鉄則!

親や配偶者など、大切な家族が亡くなった後、目の前に故人の通帳やキャッシュカードがあると、つい「少しくらい使ってもいいかな…」と思ってしまうことはあるかもしれません。

ですが、これまでご説明してきたように、死亡後の銀行口座をそのまま使うことには、法的にも社会的にも大きなリスクが伴います。

死亡後の口座使用は「やってはいけない」が原則

- 名義人が亡くなった時点で、銀行口座の預金は相続財産に切り替わります

- それを相続人全員の合意なく使用することは、法的には「共有財産の勝手な使用」にあたります

- たとえ金額が少なくても、信頼関係の崩壊や相続トラブルの火種になり得ます

- 状況によっては、窃盗罪や遺産横領として刑事責任を問われる可能性もあります

バレる・バレないの話ではなく、「どう向き合うか」が重要

「バレなければいい」という考え方では、あとで大きな後悔につながります。

現代の金融システムでは、ATMの利用履歴や残高の動き、マイナンバーとの連携などにより、後から引き出しの事実が明らかになる可能性は非常に高いです。

大切なのは、「不安に感じた時点で行動を止め、正しい手続きを選ぶこと」。

知らなかった、つい使ってしまった、という場合でも、すぐに誠実な対応を取れば、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。

不安なときは、専門家に早めに相談を!

「これって問題になる?」「もう使ってしまったけど、どうしよう…」

そんなときは、一人で抱え込まずに行政書士や弁護士、金融機関に早めに相談することをおすすめします。

- 書類の準備方法

- 相続人との話し合い方

- 口座の正しい扱い方

- 相続放棄や限定承認などの選択肢

…など、あなたの状況に合ったアドバイスを得ることができます。

最後に:家族の想いを守るためにも

故人が大切にしていた預貯金や財産を、正しい方法で引き継ぎ、家族同士が揉めずに済むようにすることは、何よりの供養です。

ルールを守ることは、自分を守ることでもあり、家族の絆を守ることにもつながります。

ぜひこの記事を通して、

「知識があることの安心感」

「正しい判断ができる力」

を少しでも感じていただけたら幸いです。