長年会っていなかった父親の訃報。

驚きとともに、あなたのもとに「相続のご連絡です」と書かれた通知が届いたとしたら、どう感じますか?

「いやいや、もう30年も会ってないし、うちの母とはとっくに離婚してるし、自分には関係ない」

そんなふうに思ったとしても、日本の法律では親子である限り、相続人なのです。

相続とは、ある日突然やってきます。

しかもその中身は、プラスの財産だけではありません。

借金、遠方の空き家、他人のような再婚相手との遺産分割協議…。

「よく分からないから放っておこう」とすると、取り返しのつかないトラブルに巻き込まれる可能性すらあるのです。

この記事では、あなたのように「両親が離婚して、父親と疎遠になっていた人」が、

父親の死によって直面する知らなきゃ危険な相続の基本知識を、

パターン別にわかりやすく解説していきます。

また、以下のような方にも役立つ内容になっています。

- 父が再婚して別の家族を持っていた可能性がある

- 異母兄弟がいるかもしれない

- 相続放棄や手続きの期限が心配

- 何から始めればいいのか、まったく分からない

ひとつでも当てはまるなら、ぜひこの記事を最後まで読んでください。

読み終えたときには、「何をすべきか」「どこに相談すればいいか」が明確になっているはずです。

目次

第1章:父の人生パターンで相続関係はどう変わる?

親と長年会っていなかったとしても、法律上の親子関係があれば「相続人」としての立場が発生します。

ただし、父親が離婚後どのような人生を歩んだかによって、相続の状況は大きく変わります。

ここでは、代表的な3つのパターンに分けて、相続人の範囲や注意点を解説します。

1-1 離婚後、父が独身だった場合

このケースでは、父親が離婚後に誰とも再婚せず、子どもも自分だけという前提です。

相続人は「子ども(あなた)」だけ

法定相続人は子ども(あなた)一人なので、遺産がある場合、すべてをあなた一人が相続することになります。

比較的シンプルな手続きで済む

他の相続人との協議も必要ないため、遺産分割協議書の作成も不要です。

ただし、遺言書が存在する場合は内容を確認する必要があります。

注意点:相続放棄を選ぶ場合でも期限がある

仮に父親が借金を残していたり、管理できない不動産を持っていたりした場合、相続放棄を検討することになります。

この場合も、「自分ひとりだから放置していい」という考えはNG。

家庭裁判所に3ヶ月以内に申述しなければ、自動的に相続したとみなされてしまいます。

1-2 離婚後に再婚したが、子どもはいなかった場合

このケースでは、父親が再婚していたが、再婚相手との間に子どもはおらず、あなたが唯一の実子である場合です。

相続人は「あなた」と「再婚相手(配偶者)」

この場合、法定相続人は以下の2名です。

- あなた(子)

- 再婚相手(配偶者)

相続の割合(法定相続分)

- 配偶者:1/2

- 子(あなた):1/2

たとえば、遺産が1,000万円あった場合、再婚相手が500万円、あなたが500万円を相続することになります。

注意点:知らない相手との交渉になることも

父親と長年関わりがなく、再婚相手とはまったく面識がないという人も多いでしょう。

しかし、遺産分割協議は両者の合意が必要です。

書類のやりとりや財産の把握、協議書の作成など、精神的・事務的な負担は想像以上です。

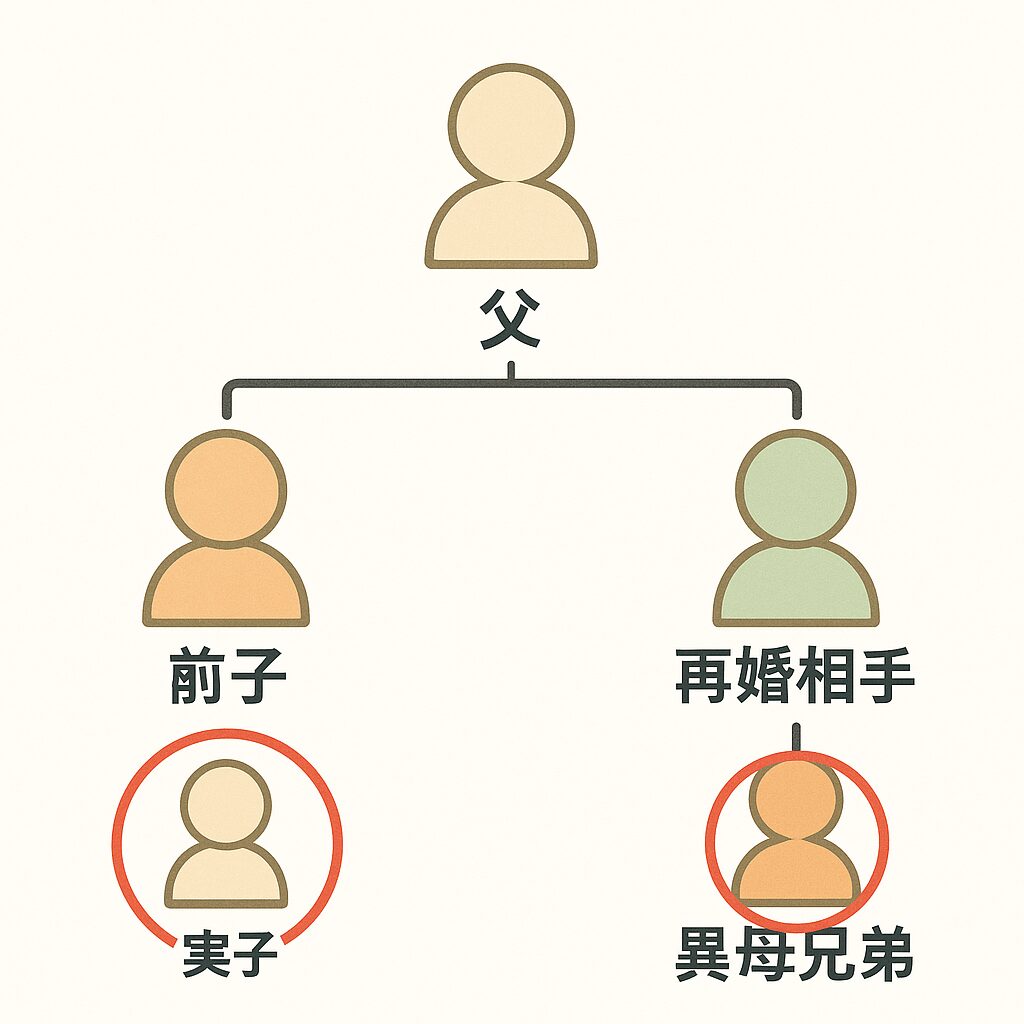

1-3 離婚後に再婚し、再婚相手との間に子どもがいる場合(異母兄弟)

このケースは、相続が最も複雑になるパターンです。

あなた以外にも、異母兄弟が相続人として登場します。

相続人は「すべての子ども(婚外子も含む)」と「配偶者」

法定相続人は以下のようになります。

- あなた(前妻の子)

- 異母兄弟(後妻の子)

- 後妻(配偶者)

相続の割合(例)

たとえば、あなたを含めて子どもが3人いた場合(全員が父の実子)

- 配偶者:1/2

- 子どもたち:1/2(3人で均等に=1人あたり1/6)

注意点:戸籍を調べないと全貌が分からない

父親の戸籍を出生から死亡まで遡らないと、異母兄弟や認知された子どもの存在は分かりません。

「まさかこんな人が相続人に…?」というケースも珍しくありません。

協議が成立しないと何も進まない

- 一人でも話し合いに応じない人がいると、協議書は作れません

- 感情的なしこりがあると、争いに発展しやすい

- 実印・印鑑証明の提出も必要で、手続きのハードルは高いです

補足:遺言書がある場合の影響は?

いずれのパターンでも、父親が遺言書を残していた場合は、基本的に遺言の内容が優先されます。

ただし、相続人には最低限の取り分(遺留分)もあるため、「完全に排除される」ことは原則できません。

ポイントまとめ

| 父の状況 | 相続人 | 注意点 |

|---|---|---|

| 独身 | あなただけ | 放棄するなら期限に注意 |

| 再婚・子なし | あなた+再婚相手 | 他人との協議にストレスあり |

| 再婚・子あり | あなた+異母兄弟+再婚相手 | 協議難航・戸籍調査が必須 |

このように、「父がどんな人生を送ったか」によって、相続の関係者や手続きの難しさが大きく変わります。

次章では、放っておくと危険な相続放棄の基本とリスクについて詳しく解説します。

第2章:相続放棄しないと自動的に相続人に

「父親とは長年会っていなかったし、関わりたくない」

「財産があるかどうかも分からないし、自分には関係ない」

そう考えて放置してしまう方が少なくありません。

しかし、相続は何もしないと相続したとみなされるのが基本ルール。

実は、行動しないことが一番危険なのです。

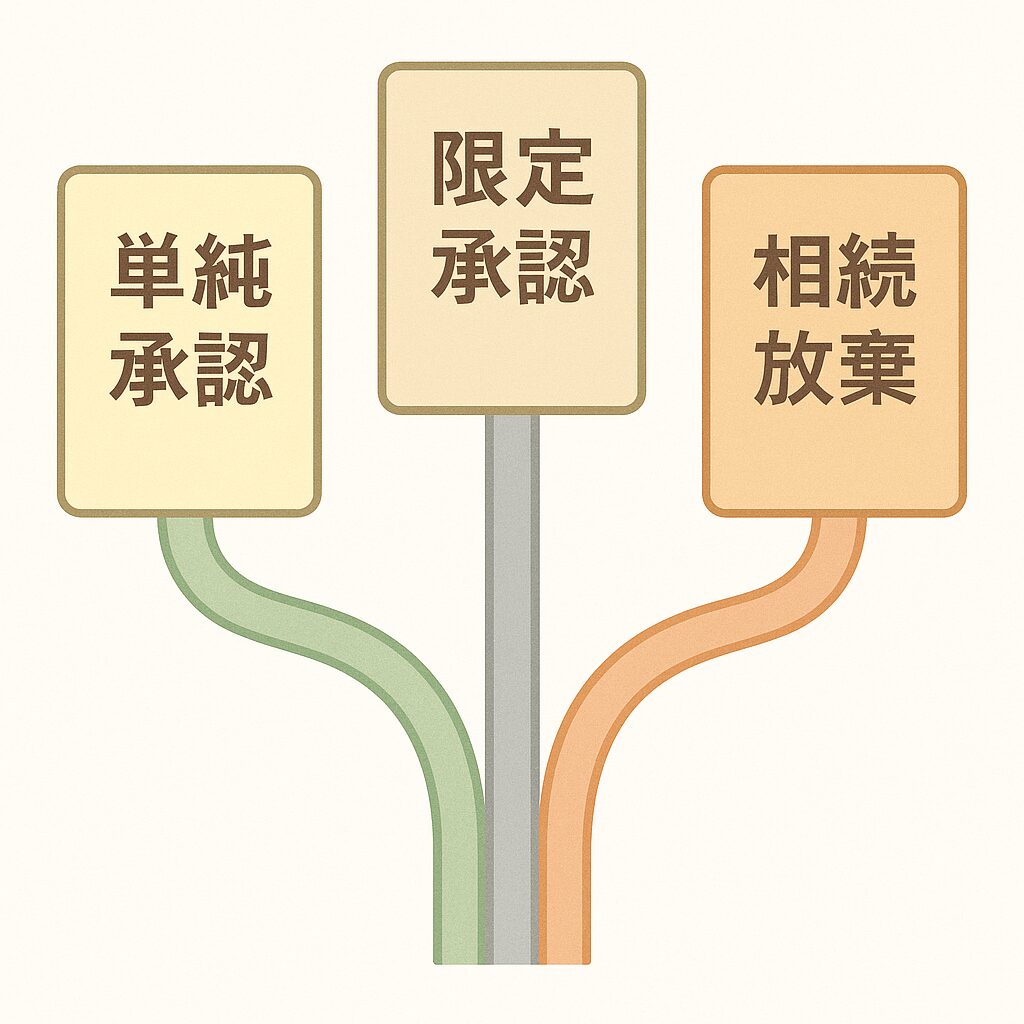

2-1 相続には「3つの選択肢」がある

相続が発生したとき、法的には以下の3つの選択肢があります。

① 単純承認(なにもしなかった場合はこれになる)

- 財産も借金もすべてそのまま引き継ぐ方法。

- 何も手続きをしなければ、自動的にこの「単純承認」になってしまいます。

- 借金があっても放棄できません。

② 限定承認(プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ)

- プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ方式。

- 借金があっても、財産の範囲内であれば処理できるという選択肢。

- ただし、相続人全員で行わなければならず、手続きが非常に複雑。

- 実際に選ばれることは稀です。

③ 相続放棄(完全に相続を拒否する)

- 財産も借金も一切受け継がない選択肢。

- 最も多く利用されるのがこの「相続放棄」です。

- 家庭裁判所での正式な手続きが必要です。

2-2 相続放棄には「期限」がある(3ヶ月ルール)

相続放棄をするためには、相続の開始(=被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述しなければなりません。

期限を過ぎると放棄できない!?

- 3ヶ月を過ぎると、自動的に「単純承認」したとみなされます。

- その時点で借金や財産の管理義務が発生してしまうことも。

- 「知らなかった」では済まされません。

3ヶ月ってどこからカウントするの?

- 原則として「死亡の事実と、自分が相続人であることを知った日」からカウントします。

- つまり、「父の死を知らなかった」場合は、知った日からがスタートになります。

- ただし、あいまいな主張は認められないこともあるため、不安があれば早めに相談を!

2-3 放っておくとどうなる?よくあるトラブル例

借金の督促が届いた…

「何もしていないのに、亡くなった父の借金の返済を求められた」

→ 実は3ヶ月が経過していて、相続したとみなされていた。

空き家の管理費を請求された…

「父が住んでいた家なんて関係ないと思ってたのに」

→ 固定資産税、草刈り、空き家の老朽化による損害賠償などが降りかかる。

他の相続人に責められた…

「相続放棄したと思ってたら、ちゃんと手続きできていなかった」

→ 他の相続人と遺産分割協議をしなければならず、トラブルに。

もし故人に借金がある場合は、相続放棄を検討することが重要です

2-4 相続放棄は自分でできる?それとも専門家に任せるべき?

自分でやる場合

- 家庭裁判所に必要書類を提出(申述書・戸籍謄本など)

- 書き方や添付書類にミスがあると、受理されない

- 手続きのやり直しや、期限超過のリスクあり

行政書士など専門家に依頼するメリット

- 戸籍の内容や必要な判断についてアドバイスが受けられる

- 他の相続人との調整や、分割協議への連携も可能

家庭裁判所へ提出する書類の作成代行は、司法書士の業務に該当します。

ポイントまとめ

| 内容 | 危険度 | 対処法 |

|---|---|---|

| 相続放棄を忘れていた | 高 | すぐに家庭裁判所へ相談 |

| 手続きにミスがあった | 中 | 行政書士のサポートを検討 |

| 限定承認を検討している | 高 | 弁護士等の協力が必須 |

相続放棄は「関係ない」と思っても、自動的に責任が発生する非常にシビアなテーマです。

父親と関わっていなくても、相続の権利と義務はやってきます。

3ヶ月以内に行動を起こすこと。

これが、相続トラブルから自分を守る最初のステップです。

次章では、その相続の「当事者」であるかを知るために欠かせない、戸籍調査の重要性について詳しく解説します。

第3章:相続人を調べるには戸籍調査が必須

相続において最も基本で、かつ最も重要な作業のひとつが、「相続人を確定すること」です。

特に、長年会っていなかった父が亡くなった場合、あなたが知らない相続人が存在する可能性は十分にあります。

その全貌を明らかにするには、戸籍をたどって相続人を正確に洗い出す作業=戸籍調査が必要です。

3-1 なぜ戸籍調査が必要なのか?

相続人が1人でも抜けていると、遺産分割協議は「無効」

遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意する必要があります。

たった一人でも「抜けていた」「知らなかった」相続人がいると、その協議は無効になり、やり直しになります。

父親が再婚・認知・養子縁組していた可能性

父親が再婚していた場合、異母兄弟がいるかもしれません。

また、知らないうちに認知していた子や養子がいたというケースも。

戸籍を見ないと、そうした相続人の存在には気づけません。

3-2 戸籍調査の具体的な流れ

戸籍調査では、以下のようなステップを踏んで、被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍の流れを把握します。

ステップ1:死亡時の戸籍を取得する

父が最後に本籍を置いていた役所に、「除籍謄本」を請求します。

これには、父の死亡と最終的な家族関係が記録されています。

ステップ2:前の戸籍をたどっていく

除籍謄本から、父がどこから転籍してきたかを確認し、その前の戸籍をさらに取得します。

この作業を出生まで遡って行うことで、すべての子どもや配偶者を把握します。

ステップ3:子どもの記載をチェック

各戸籍に記載されている「子」や「養子」「認知」などの情報を確認します。

たとえば、「○年○月○日、○○子出生(長女)」といった記録があり、兄弟姉妹の存在が明らかになります。

3-3 実際にこんなケースがあります(事例)

ケース①:異母兄弟の存在を戸籍で初めて知った(40代・女性)

「父とは20年以上会っていませんでした。突然、父が亡くなったと連絡が来て、相続の話になり戸籍を取り寄せたところ、再婚していて異母兄弟がいることを初めて知りました。連絡先も分からず、自分でどう動けばいいか分からずに困ってしまい、行政書士さんに相談しました。」

ポイント

- 異母兄弟の存在を把握していないパターン

- 相続人の連絡先不明 → 調査や交渉支援が必要になる

- 行政書士による相続関係説明図の作成で状況整理が進む

ケース②:認知された子どもが判明し、相続人が増えた(50代・男性)

「父がずっと独身だと思っていたのですが、戸籍を調べると20年以上前に認知した子どもがいることが判明。まったく知らない人と遺産分割の話をしなければならず、精神的にかなりきつかったです。行政書士の方に間に入ってもらい、協議の進め方を整えてもらえたのが本当に助かりました。」

ポイント

- 認知によって生じた非同居・非交流の相続人

- 感情面のストレス+書類上の調整が必要なケース

- 中立的な第三者(専門家)の介入で冷静な手続きが可能に

ケース③:養子縁組していた兄弟がいた(60代・女性)

「父が若い頃に養子縁組していたことが、戸籍で初めて分かりました。母とは離婚後、ずっと独身だったと思っていましたし、兄弟がいたなんて信じられませんでした。その養子と連絡を取る必要があるとのことで、プロの手を借りて一緒に戸籍をたどってもらいました。」

ポイント

- 養子縁組による相続人の追加

- 戸籍の読み取りミスが起こりやすい複雑な事例

- 古い戸籍の読み解き・調査の難易度が高いため専門家のサポートが効果的

これらの事例はすべて、「父親と長年疎遠だった」「相続のことを何も知らなかった」人たちが直面した、戸籍をたどらないとわからない現実です。

こうしたケースに共通しているのは、

- 自分では調べきれない・判断できないという限界

- 専門家の存在がトラブルを防ぎ、精神的な負担を軽減してくれるという点です。

3-4 戸籍の収集は、想像以上に大変

戸籍は、転籍・改製・除籍のたびに「新しい戸籍」に移されていくため、1人の人生でも複数の戸籍が存在します。

古い戸籍は手書きのため読みづらく、役所の表記ルールも変化しているため、専門知識がないと理解が難しいことも。

よくある苦労ポイント

- 「どの役所に請求すればいいか分からない」

- 「読みづらい戸籍に時間がかかる」

- 「思わぬ相続人が出てきて、誰に連絡すればいいか混乱する」

- 「過去に転籍が多いと、全国の役所を回ることになる」

3-5 行政書士に任せるメリット

行政書士は、職務上請求書という制度を使って、依頼者に代わって戸籍を収集できます。

また、相続人を明確にした「相続関係説明図(関係図)」の作成も行えます。

専門家に任せることで…

- 戸籍収集のミスや抜け漏れが防げる

- 無駄な時間や手間をかけずに済む

- 不安な「誰が相続人か分からない」という状態を早期に解消できる

ポイントまとめ

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 戸籍調査の目的 | 相続人の確定(異母兄弟・養子などの存在確認) |

| 必要書類 | 除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍など |

| 苦労ポイント | 全国の役所に請求、読みづらい文書、記録の変遷 |

| 専門家に依頼する利点 | 正確・迅速・ストレス軽減・トラブル回避 |

戸籍調査は、面倒に思えるかもしれません。

しかし、「誰が相続人か分からない」状態では何も前に進まないのが相続の現実です。

遺言書がある場合でも、相続のルールと照らし合わせて対応する必要があります。

次章では、戸籍調査の結果わかった「相続人たち」と、どうやって遺産を分けていくのか=遺産分割協議について詳しく解説していきます。

第4章:遺産分割協議は「全員参加」が原則

相続人が確定した後に行うのが「遺産分割協議」です。

遺言書がない場合、遺産をどう分けるかは相続人全員の話し合いで決める必要があります。

この章では、なぜ「全員参加」が絶対条件なのか、協議の難しさ、実務上の注意点について解説します。

4-1 相続人が1人でも抜けると、協議は「無効」

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

1人でも参加していなかったり、存在を知らなかったりすると、その協議は無効になってしまいます。

たとえばこんなケース

Aさん・Bさん・Cさんが相続人であるにもかかわらず、AさんとBさんだけで遺産を分けた → 後日Cさんに知られた場合、協議は無効となりやり直しに。

つまり…

- 「誰が相続人かを正確に把握する」ことが大前提

- 「全員の同意・署名・押印」がないと成立しない

- 協議後に新たな相続人が判明した場合は、再協議になる

4-2 異母兄弟との連絡と交渉が必要

父が再婚していた場合、あなたと異母兄弟が相続人になるケースも珍しくありません。

しかし、この異母兄弟とのやり取りが最大のストレスポイントになることも多いのです。

よくある悩み

- 「そもそも連絡先を知らない」

- 「相続の話をしても返事が来ない」

- 「過去の家族関係にしこりがあって、話ができない」

- 「感情的な対立があり、話し合いにならない」

対処のヒント

- 行政書士や弁護士など第三者に間に入ってもらう

- 感情的になりそうな場面では、書面・メールでやり取りする

- 協議が進まない場合は、**家庭裁判所での「調停」**も視野に

4-3 協議書作成と署名・押印の注意点

遺産分割協議が成立したら、内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

協議書の基本構成

- 被相続人の氏名・死亡日・本籍

- 相続人全員の氏名・続柄・住所

- 分割内容(どの財産を誰が相続するか)

- 全員の署名・実印の押印

- 印鑑証明書の添付

よくあるミス

- 一部の相続人が署名していない

- 財産の記載が不明確(「預金」だけではダメ)

- 実印でなく認印で押してしまった

- 印鑑証明書が古いものだった

こうしたミスがあると..

- 銀行や法務局で受け付けてもらえない

- 不動産の名義変更ができない

- 再作成や二度手間になる可能性も

4-4 行政書士に依頼するメリット

協議書の作成は「自分たちでもできる」と思われがちですが、実は最もトラブルが起きやすい工程でもあります。

行政書士ができること

- 法的に有効な協議書の作成

- 財産内容に即した正確な記載方法の提案

- 印鑑証明や署名の取得サポート

- 相続人全員への案内文書の作成

- 関係性が悪い相続人との間接的なやり取りのサポート

「専門家に頼んで良かった…」という声、多数

- 「どの財産をどう書けばいいか分からなかった」

- 「連絡がつかない兄弟に、代わりに話をしてくれた」

- 「家庭裁判所の調停を避けられた」など

ポイントまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 協議の原則 | 相続人全員の合意が必須(1人でも欠けると無効) |

| 異母兄弟の対応 | 感情的対立・連絡困難が起きやすい |

| 協議書の注意点 | 実印・印鑑証明・記載ミスに要注意 |

| 専門家の役割 | 書類の正確性と円滑な協議の実現をサポート |

相続は、感情と法律が交差する複雑な場面です。

とくに「家族関係が複雑な場合」「久しぶりに関わる人が多い場合」は、協議がうまく進まないリスクが高まります。

「全員参加」というルールを前提に、冷静に、確実に進めることが、トラブルを防ぐ最大の鍵です。

次章では、ここまでの流れを踏まえ、行政書士に依頼する具体的なメリットと活用のタイミングについて詳しくご紹介します。

第5章:行政書士に相談するメリット

相続の場面では、法律・手続き・人間関係…と、さまざまな要素が絡み合い、

「何から手をつけていいか分からない」

「自分でやるには限界を感じる」

という方が多くいらっしゃいます。

そんなとき、心強い味方になるのが行政書士です。

ここでは、行政書士に依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。

5-1 相続に強い行政書士ができること

行政書士は、「相続の初動~協議書作成」までを実務的に強力にサポートできる法律の専門家です。

主な対応業務

| サポート内容 | 説明 |

|---|---|

| 戸籍の収集 | 出生から死亡までの戸籍を収集・精査 |

| 相続人の調査 | 法定相続人を正確に特定し、関係図を作成 |

| 相続関係説明図の作成 | 家系図のように相続人をわかりやすく図解 |

| 遺産分割協議書の作成 | 各相続人の合意内容を法的に有効な書類に整備 |

| 相続放棄のアドバイス | 放棄の判断、必要書類の作成をサポート |

| 相続手続きの代行 | 預金解約・不動産登記などの手続きサポート(司法書士・弁護士との連携も可) |

5-2 自分でやるのは、実はかなり大変

「相続って自分でできるんでしょ?」

そう思っていた方が、途中で行き詰まって相談に来るケースは多いです。

よくあるトラブル例

- 戸籍のどこまでを集めればいいか分からない

- 遺産分割協議書を作ったが、銀行で受け取ってもらえなかった

- 相続放棄の期限を過ぎてしまっていた

- 間違った相続人で協議を進めてしまった

こうした事態を避けるには…

最初から専門家に相談することで、時間・労力・精神的ストレスを大幅に軽減できます。

5-3 行政書士に頼んだことで「助かった」声

相談事例①:疎遠だった父の死。何から始めていいか分からなかった(40代・男性)

「母と離婚してから一度も会っていなかった父が亡くなったと連絡が来ました。相続の話が出ましたが、何をどうしたらいいか分からず不安でいっぱいに…。行政書士さんに相談したら、相続人の調査から協議書の作成まで流れを全部説明してくれて、安心して任せられました。」

対応内容

- 戸籍調査から相続人の特定

- 相続関係説明図の作成

- 協議書作成と手続きの段取りを一括サポート

相談事例②:相続放棄をしたいけど、期限が迫っていた(30代・女性)

「父に借金があったらしいと親族から聞き、相続放棄をしようと思ったのですが、すでに2ヶ月以上経っていて焦っていました。行政書士の方に依頼したら、必要書類をスピーディーにそろえてくれて、無事に期限内に申述できました。」

対応内容

- 放棄の判断支援

- 家庭裁判所に提出する申述書の作成

- 必要戸籍の収集と添付書類のチェック

相談事例③:異母兄弟と連絡が取れず、協議が進まなかった(50代・女性)

「父が再婚していたことを知り、異母兄弟と相続の協議をすることになったのですが、連絡が取れず困っていました。行政書士さんが戸籍から住所を特定し、丁寧な文書での連絡を代行してくれたおかげで、相手も話し合いに応じてくれました。」

対応内容

- 異母兄弟の調査と住所の特定

- 遺産分割協議の文書作成と郵送対応

- 中立的立場からのやりとりの仲介

5-4 行政書士への相談のタイミング

「いつ相談すればいいの?」という声も多く聞かれますが、結論は早ければ早いほど良いです。

相談のおすすめタイミング

- 父の死亡を知った直後

- 相続人に誰がいるか分からないとき

- 遺言書があるかどうか不明なとき

- 相続放棄を考えているとき

- 他の相続人との関係が複雑なとき

5-5 行政書士と他士業との違い・連携

| 資格 | 主な役割 | 相続に関する関与の範囲 |

|---|---|---|

| 行政書士 | 書類作成、相続人調査、協議書作成 | 実務的な書類の整理と手続き支援 |

| 司法書士 | 不動産登記手続き | 相続登記・名義変更など |

| 弁護士 | 法的トラブルの対応 | 相続争い・調停・訴訟への対応 |

| 税理士 | 相続税申告 | 財産評価・税務処理 |

行政書士は「相続の入り口から全体を俯瞰して導く実務の司令塔」として機能し、

必要に応じて、他士業と連携してワンストップで対応できます。

ポイントまとめ

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 戸籍収集 | 手間をかけず、正確に収集できる |

| 相続人調査 | 抜け漏れなくスピーディに確認 |

| 書類作成 | 正確な協議書・放棄申述書を作成 |

| トラブル回避 | 無効な手続きを防ぎ、将来の争いを予防 |

| メンタル面 | 感情的ストレスを軽減、第三者として中立に関与 |

相続は、単なる「手続き」ではありません。

人と人との関係や、家族の過去と向き合う、繊細で重たい場面です。

だからこそ、一人で抱え込まず、経験豊富な専門家に早めに相談することが大切です。

あなたの不安を取り除き、正確かつ安心な手続きを支えるパートナーとして、行政書士はきっと力になってくれるでしょう。

次章では、ここまでの内容をふまえて、実際にあった相談例や、よくある質問を通して、よりリアルな相続のイメージをつかんでいきましょう。

第6章:よくある相談例・Q&A

ここまでの内容を読んで、

「なんとなく分かったけど、実際どう動けばいいの?」

「自分のケースはちょっと特殊かも…」

そんな不安や疑問を抱えた方もいらっしゃると思います。

この章では、行政書士に寄せられる実際の相談内容をQ&A形式でご紹介しながら、

読者の抱きやすい疑問や悩みに対するヒントをお伝えします。

Q1. 離婚した父のことはずっと知らずに過ごしてきました。本当に相続人になるの?

A. はい、法律上「親子関係」がある限り、相続人になります。

両親が離婚していても、親子の戸籍上の関係が続いている限り、あなたは法定相続人です。

たとえ音信不通であっても、相続手続きに巻き込まれる可能性があります。

「自分には関係ない」と思って放置してしまうと、後から借金や相続トラブルに巻き込まれる恐れがあるため注意が必要です。

Q2. 父の再婚相手に会ったこともなく、相続について話し合うのが怖いです…

A. 直接のやりとりが難しい場合、行政書士などが間に入ることができます。

再婚相手や異母兄弟との関係性に不安を感じるのは当然のことです。

行政書士は中立的な第三者として、文書のやりとりや協議内容の調整をサポートできます。

「連絡がつかない」「話したくない」と思った時点で専門家に相談しておくと、心理的負担を大きく減らせます。

Q3. 戸籍を取り寄せたら、知らない名前の兄弟がいました。どうすれば?

A. まずは相続人として正確に確認し、協議や放棄の手続きを検討しましょう。

相続人である限り、遺産分割協議に参加するか、相続放棄を選ぶ必要があります。

その人と合意しない限り、手続きは進みません。

行政書士に相談すれば、戸籍内容の解読、関係説明図の作成、連絡手段の検討までサポートを受けることができます。

Q4. 父の財産があるのかどうかも分かりません。調べる方法はありますか?

A. 一定の手続きで、預貯金や不動産の有無を確認することが可能です。

- 銀行口座 → 戸籍・身分証明書を持参すれば照会可能

- 不動産 → 名寄帳の取得や登記情報で調査可能

行政書士や司法書士と連携することで、効率よく財産の全体像を把握することができます。

Q5. 相続放棄は家族全員が一緒にしないとダメですか?

A. いいえ、相続放棄は「一人ずつ」個別にできます。

放棄の判断は相続人ごとに自由です。

あなたが放棄しても、他の兄弟は相続を続けることができます。

ただし、放棄すると「次順位の相続人」に権利が移るため、場合によっては甥・姪に相続が及ぶこともあります。

Q6. 遺産分割協議書って、どこに提出すればいいんですか?

A. 提出先は協議内容によって異なります。

- 不動産の相続 → 法務局(登記申請)

- 預貯金の相続 → 各金融機関

- 相続税の申告 → 税務署(※税理士が対応)

協議書は、公的な提出書類になるため、形式や記載内容に厳しいルールがあります。

行政書士が作成すれば、不備のない形で安心して提出できます。

Q7. 相続人の一人が行方不明。どうすれば協議できますか?

A. 行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる必要があります。

これは、協議に全員が参加できない場合の法的な手段です。

手続きは煩雑ですが、行政書士や弁護士と連携すればスムーズに対応できます。

ポイントまとめ

| よくある不安 | 専門家の対応 |

|---|---|

| 相続人かどうか分からない | 戸籍の調査と関係説明図の作成 |

| 家族と話したくない | 代理連絡や文書での対応支援 |

| 財産の有無が不明 | 預金・不動産の調査サポート |

| 協議書の作成が不安 | 法的に有効な書類を作成 |

相続に関する悩みは、家庭の事情・人間関係・法律知識が複雑に絡むため、

「ネットで調べただけでは解決できない」ことが多々あります。

だからこそ、一人で抱えず、まずは相談。

今の悩みを話すだけでも、状況が一気に整理されるはずです。

次章では、本記事のまとめとして、相続に関する注意点と、最初の一歩をどう踏み出すかをご紹介します。

第7章:30年会ってなくても、相続の義務はやってくる

父親と長年会っていなかったあなたにとって、突然の訃報と「相続人です」という知らせは、

戸惑いや不安、あるいは関係のなかった人間の問題に巻き込まれる理不尽さを感じるものかもしれません。

けれども、日本の法律上、親子である限り、相続の権利と義務は発生します。

この記事でお伝えしてきた重要ポイントをおさらいします

離婚していても「親子」である限り相続人になる

- 親と会っていなくても、法律上は相続対象

- 関係が薄くても放置はNG

父親が過ごした人生によって相続関係は変わる

- 再婚・再婚相手との子どもの有無で、相続人の構成は複雑に

- 「知らない兄弟」が突然出てくる可能性も

相続放棄しないと「自動的に相続人」に

- 放棄には3ヶ月の期限がある

- 借金・空き家などのリスクも含まれる可能性あり

戸籍調査がすべての出発点

- 相続人を正確に特定しないと、協議は無効

- 古い戸籍や転籍が多い場合はプロの助けが不可欠

協議には相続人全員の合意が必須

- 異母兄弟とのやりとりがネックになるケースも多い

- 協議書の作成ミスは、トラブルの原因に

行政書士に相談することで、安心・確実な手続きが可能に

- 戸籍の収集、協議書作成、放棄手続きなどを一括支援

- 感情的なやり取りの調整も、第三者が間に入ることでスムーズに

「いつかやる」は危険。今こそ第一歩を

相続問題は、放っておいて自然に解決することはありません。

それどころか、行動が遅れることで、借金を背負ったり、兄弟間での争いに発展したりと、後悔の残る結果につながることも…。

「何から始めたらいいか分からない」

「自分に関係あるのかも分からない」

そんなときこそ、最初の一歩として相談することが、解決への近道です。

まずは行政書士にご相談ください

あなたのような方のために、相続に詳しい行政書士がサポートを行っています。

- 初回相談無料(対面・オンライン可)

- 戸籍の取得から相続関係図の作成まで一括対応

- 相続放棄や協議書作成もフルサポート

- 感情的になりがちな場面も、冷静な第三者として間に入ります

相続に関する手続きや不安がある場合は、専門家に相談するのが安心です。

📩 相談フォーム・お問い合わせはコチラ

☎ お電話:03-6820-3968

さいごに

家族との関係が複雑な時代だからこそ、相続にも「冷静な知識」と「適切な対応」が必要です。

あなたが大切な時間を無駄にせず、安心して相続の悩みから解放されるよう、私たち専門家が全力でサポートします。

どうぞ、お気軽にご相談ください。