目次

遺言があっても諦めない!遺留分というあなたの正当な権利とは?

親や配偶者が亡くなり、遺言書が出てきた。

でも、その内容を見て愕然「自分の取り分、これだけ…?」。

そんな風にショックを受けた方へ、まずお伝えしたいことがあります。

遺言があっても、あなたには「遺留分」という法的に守られた最低限の相続権があります。

遺留分は、遺言で全財産を他人や一部の相続人に譲ると書かれていても、法的に請求できる最後の盾です。

知らないままでいると、自分の正当な取り分を失う可能性があります。

でも、正しい知識があれば、泣き寝入りせずに権利を主張できます。

一方で、「遺留分を主張すると家族や親族との関係が壊れてしまうのでは…」という葛藤もあるでしょう。

本記事では、そんな複雑な感情に寄り添いながら、遺留分の基本から、実際に請求できるのか、そしてトラブルを避ける遺言の作り方までをわかりやすく解説していきます。

知識は、あなたと家族の未来を守る最強の味方です。

まずは「遺留分とは何か?」という基本から、一緒に見ていきましょう。

そもそも「遺留分」とは?

遺留分の基本的な意味と位置づけ

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、民法で定められている相続人が最低限受け取れる取り分のことです。

たとえば、被相続人(亡くなった方)が「全財産を長男に相続させる」と遺言に書いたとしても、

他の相続人(次男や配偶者など)には法律で守られた一定の権利があるのです。

これは、「遺言の自由」と「家族の保護」のバランスをとるための制度。

すべてを自由に渡せるようにすると、特定の相続人が極端に不利益を受ける可能性があるからです。

誰が対象になるのか?(請求できる人・できない人)

遺留分を請求できるのは、すべての相続人ではありません。

以下のように対象者が限られています。

| 請求できる人 | 請求できない人 |

|---|---|

| 配偶者 | 兄弟姉妹 |

| 子ども | 兄弟の子ども |

| 直系尊属(親など) | その他の親族 |

たとえば、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言に何も書かれていなくても請求はできません。

「自分は遺留分の対象になるのか?」を確認することが、最初の重要な一歩です。

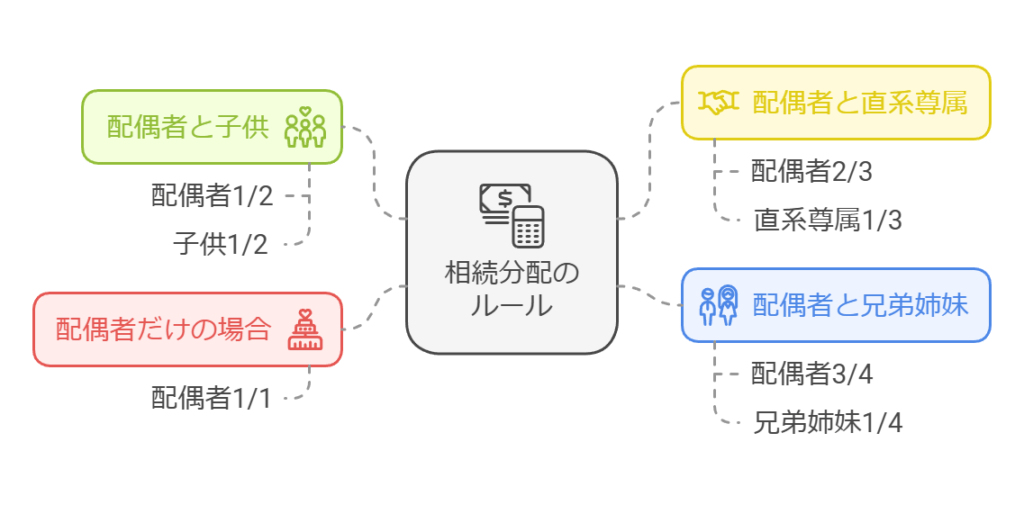

遺留分の割合はどのくらい?相続関係別に解説

遺留分の割合は、相続関係に応じて変わります。

大まかに言うと、「法定相続分の1/2」が遺留分とされます。

以下、具体的なパターンで見てみましょう。

パターン1:配偶者と子が相続人の場合

→ 配偶者と子のそれぞれの法定相続分は1/2ずつなので、

→ 遺留分はそれぞれ1/4ずつになります。

パターン2:配偶者と直系尊属(親など)の場合

→ 法定相続分:配偶者2/3、親1/3

→ 遺留分:配偶者1/3、親1/6 になります。

パターン3:子どものみの場合(配偶者なし)

→ 子ども全員で法定相続分=1 → 遺留分=1/2(全体で)

※人数で均等割りされます。

このように、遺留分は「全くのゼロにはされないための最低保障」ですが、

必ずしも法定相続分すべてが守られるわけではありません。

次のセクションでは、「じゃあ遺言があるとどうなるの?請求ってできるの?」という点を解説します。

遺留分とは、被相続人の財産に対して特定の相続人が最低限確保できる取り分を指します。遺留分の目的は、遺言による財産の偏りを防ぎ、相続人の生活を守ることにあります。

遺言と遺留分の関係「遺言がある=すべて決まる」ではない

【H3】遺言で自由に財産を配分できるが、遺留分には配慮が必要

日本の相続制度では、本人の「最終意思」を尊重するために、遺言によって財産を自由に分けることができるとされています。

そのため、たとえば以下のような遺言も一応は有効です。

「すべての財産を長女に相続させる。次男には一切渡さない。」

しかし、それで他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、その遺言は一部無効になる可能性があります。

つまり、遺言による自由な財産配分には限界があるということです。

この「限界」を守る役割を担っているのが、遺留分制度です。

【H3】遺留分が侵害されているときに請求できる「遺留分侵害額請求」

遺留分が侵害されていると気づいたときに行うのが、「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という手続きです。

これは、法定相続人が「自分の遺留分を侵害している人」に対して、金銭でその分を支払ってもらうよう請求するもの。裁判や調停になる前に、内容証明郵便などで請求を行うのが一般的です。

この制度によって、たとえ遺言で不利な内容になっていたとしても、侵害された相続人は自分の取り分を取り戻すことが可能です。

【H3】遺言があっても、遺留分の主張は法的に可能!

繰り返しになりますが、遺言があるからといってすべてがその通りに決まるわけではありません。

むしろ、遺言書の内容によっては、遺留分を侵害しているケースが少なくありません。

その場合でも、

- 遺留分の権利は法律で守られており、主張は正当な行為です

- 請求には時効(相続開始から1年)もあるため、早めの行動が重要です

「遺言があるから、もうどうにもならない…」と諦めてしまう前に、まずは自分の権利が侵害されていないかを確認しましょう。

次のセクションでは、こうした正当な権利を主張する際に直面しがちな、家族関係の崩壊という現実的な葛藤について解説していきます。

遺留分を請求することの正義と葛藤

正当な権利であっても、感情の対立を招く現実

遺留分を請求することは、法律に認められた正当な行為です。

誰かの遺産を奪うわけではなく、「自分の正当な取り分」を主張するだけにすぎません。

とはいえ、現実にはそう単純にいかないことも多くあります。

「遺言通りにしてあげたい」という家族の思い、

「今さらお金の話をしてくるの?」という親族からの批判、

「自分だけが強欲だと思われるのでは…」という自己嫌悪。

権利と感情がぶつかる現場では、正しさだけでは乗り越えられない壁が存在します。

兄弟・親族との関係が壊れるリスク

とくに、相続人同士が兄弟姉妹の場合、遺留分の請求は微妙な空気を生み出します。

たとえば、長男が介護をすべて担っていた場合や、特定の子だけが親と同居していた場合、被相続人(親)がその子に多くの財産を与えようとするのは自然なことかもしれません。

しかし、その「親の思い」を尊重しすぎるあまり、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことも少なくありません。

その結果、

- 「お前は欲張りだ」

- 「親の意志を無視するのか」

- 「もう親戚付き合いは終わりだ」

といった感情的な対立が生じ、家族関係が修復不能になるケースもあります。

専門家に相談することで、感情的な対立を最小限に

こうした状況で大切なのは、自分ひとりで判断・交渉しないことです。

弁護士や行政書士といった専門家に相談すれば、法的な根拠をもとに、冷静かつ客観的な対応が可能になります。

- 自分の権利が侵害されているかどうかを明確に判断

- 相手に伝える内容を整理し、感情的な言葉を避ける

- 必要に応じて、内容証明郵便や調停などの正式手続きへ

また、第三者が間に入ることで「家族同士で直接ぶつかることなく、冷静な解決」に向かえるという利点もあります。

正義を主張することは悪ではありません。

ただ、それをどう伝えるか、どう進めるかが、関係性を左右するのです。

次のセクションでは、そもそもこうしたトラブルを事前に防ぐための「遺言書作成」についてご紹介します。

遺留分トラブルを避けるための「遺言書作成」のポイント

遺留分を無視した遺言は、後から揉める

遺言書は、被相続人の想いを形にする大切な手段です。

しかし、遺留分を無視した遺言書は、トラブルの火種になってしまうことも。

たとえば、以下のような遺言は要注意です。

- 「全財産を長女に相続させる。その他の相続人には一切遺産を渡さない」

- 「〇〇団体に全財産を寄付する。家族には何も渡さない」

このような内容で遺言書を作成すると、他の法定相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性が高くなります。

せっかく「想いを残す」ために作成した遺言書が、

結果として家族関係を壊す原因になってしまう。それは本末転倒ですよね。

行政書士に相談すれば、遺留分も考慮した遺言が作れる

遺言書を作成する際には、専門家のサポートを受けることが非常に有効です。

特に行政書士は、法的な知識と文書作成能力に長けた「遺言作成のプロ」です。

行政書士に相談すれば、以下のような点を踏まえた遺言書が作成できます。

- 相続人とその法定相続分・遺留分を正確に把握

- 想いを込めつつ、法的トラブルを未然に防ぐ配慮ができる

- 財産の分配が公平感のある内容になるよう調整

たとえば「特定の子に多く財産を渡したい」という希望がある場合でも、他の相続人に配慮した補足説明や財産の調整案を提案してくれるのが行政書士の強みです。

もめないための予防法としての遺言作成

相続トラブルは、起きてからではなく「起きる前」に防ぐのが一番効果的です。

遺言書はその最たる予防策であり、適切に作成すれば遺留分請求の発生自体を避けることも可能です。

ポイントは次のとおりです。

- 全相続人の遺留分を考慮した内容にする

- 配分理由を補足説明書や付言事項として明記する

- 財産の分け方に「納得感」があること

こうした工夫によって、相続人の間に「不公平感」や「納得できない思い」が残りにくくなり、「遺留分を請求する必要すらない」遺言書が完成します。

遺言書は想いを伝える手紙であると同時に、家族を守る法律文書でもあります。

専門家と一緒に作ることで、その両方を叶えることができるのです。

次のセクションでは、実際に行政書士に依頼したらどうなるのか?という流れを詳しく解説していきます。

行政書士に遺言作成を依頼するとどうなる?

ヒアリング〜文案作成までの流れ

行政書士に遺言書の作成を依頼すると、まずは丁寧なヒアリングから始まります。

- 家族構成や相続人の状況

- 財産の内容(不動産・預貯金・株など)

- 特定の人に渡したい理由や思い

といった情報をもとに、依頼者の希望を最大限に尊重しながら、法律に沿った文案を作成してくれます。

ここで重要なのは、「自分の想いを法律的に実現する」こと。

行政書士は、その橋渡し役として、実現可能かつ争いになりにくい形へと整えてくれる存在です。

相続関係の整理+遺留分への配慮ができる

行政書士に依頼する最大のメリットのひとつが、相続関係の客観的な整理と、遺留分への配慮です。

- 誰が法定相続人なのか

- 遺留分は誰にどのくらいあるのか

- トラブルになりそうなポイントはどこか

といった点をプロの視点で確認し、将来的な紛争を予防する構成に導いてくれます。

自分の考えだけで遺言を書くと、どうしても「感情や想像に偏りがち」になります。

しかし、行政書士のサポートを受けることで、「事実」と「法」をベースにした内容に仕上がります。

公正証書遺言の作成サポートまで対応可能

行政書士は、遺言書の形式選びや証人手配、公証役場とのやり取りまでトータルでサポート可能です。

特におすすめなのが「公正証書遺言」です。

これは、公証人の立ち会いのもとで作成される、法的効力が非常に高い遺言書で、

- 原本が公証役場に保管される(紛失・改ざんの心配なし)

- 家庭裁判所の検認が不要(手続きがスムーズ)

- 内容不備が少ないため、無効になるリスクが極めて低い

といった大きなメリットがあります。

行政書士は、この公正証書遺言の下準備や手続き代行も含めて支援してくれるので、初めての方でも安心して任せられます。

家族に伝えやすい「やさしい遺言書」が作れる

行政書士に依頼するもうひとつの魅力は、「人に伝えやすい遺言書」を作れること。

たとえば…

- なぜ長男に多く財産を渡すのか

- なぜ特定の人には遺言で配慮したのか

- 家族への感謝や願い

といった気持ちの部分も、言葉として遺すことができるのです。

このような「付言事項」や補足文を添えることで、遺された家族が内容を理解しやすくなり、遺留分請求などのトラブルが回避できる可能性が高まります。

法律の正確さと、家族への想い。

その両方を大切にできるのが、行政書士と一緒に作る遺言書の強みです。

次のセクションでは、読者のよくある疑問に答えるQ&Aをお届けします!

よくある質問Q&A:遺留分・遺言に関する疑問を解決!

ここでは、遺留分や遺言についてよくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

「自分のケースはどうなんだろう…?」と感じている方の参考になれば幸いです。

Q1:遺言があると、遺留分はもらえないんですか?

A:いいえ、もらえます。

たとえ遺言書に「特定の人に全財産を相続させる」と書かれていても、法定相続人には遺留分という最低限の取り分が認められています。

ただし、自動的にもらえるわけではなく、「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

これは相手に対して正式に請求の意思を伝える手続きです。

Q2:遺留分を請求したら、他の相続人と関係が悪くなりますか?

A:残念ながら、その可能性はあります。

遺留分を請求することで、「親の遺言を否定した」「欲張りだ」と思われてしまうケースもあります。

だからこそ、感情的な対立になる前に、専門家に相談して冷静に進めることが重要です。

第三者の介入によって、トラブルを最小限に抑えた解決が目指せます。

Q3:遺留分の請求は自分でできますか?弁護士が必要ですか?

A:自分でもできますが、専門家に相談することをおすすめします。

請求そのものは、自筆での通知や内容証明郵便などを用いて行うことも可能です。

ただし、相続関係や財産内容が複雑な場合、弁護士に相談することで正確かつ有利に請求できる可能性が高まります。

また、万が一争いになった場合、裁判手続きなどを代理してもらえるのも大きな利点です。

Q4:遺留分に配慮した遺言って、具体的にどう作るんですか?

A:遺留分の計算をふまえたうえで、相続人の納得感を意識して作成します。

具体的には、以下のような工夫があります。

- 相続人の遺留分を把握し、その範囲を侵害しないように分配する

- 特定の相続人への偏りがある場合は「付言事項」で理由を明記する

- 公正証書遺言で形式の不備を防ぎつつ、専門家がチェックを行う

行政書士に相談すれば、こうした点をすべて考慮した遺言書を提案してもらえます。

Q&Aを通して「自分にも当てはまるかも」と感じた方は、まずは専門家に相談してみてください。

正しい知識とサポートが、家族関係と自分の権利を守る第一歩です。

次はいよいよ記事の締めくくり、まとめセクションです!

まとめ:遺言と遺留分のバランスが、家族の未来を守る

遺言は、亡くなる人が「どう財産を残したいか」を示す大切な意思表示です。

一方、遺留分は、遺された家族が「最低限の生活保障」として受け取るための法的な権利です。

どちらも、それぞれの立場から見れば正義であり、思いやりでもあるのです。

遺言を書く側にできること

- 相続人の遺留分を意識して、不公平感のない内容にする

- 特定の相続人に多く渡したい場合は、理由や思いを「付言事項」で伝える

- 公正証書遺言を選び、形式的なミスや争いのリスクを下げる

遺留分を請求する側にできること

- 「もらえないのが当然」と諦めず、自分の正当な権利を確認する

- 家族との関係が気になるときは、専門家を介して冷静に対応する

- 争いにせず解決するためにも、法的知識と感情の整理が大切

最後に

遺言と遺留分は、どちらか一方を尊重すればよい、というものではありません。

両方のバランスを取りながら、「家族の未来を守ること」こそが、相続における最終的なゴールです。

そのためには、早めに行動すること、そしてひとりで悩まずに専門家に相談することが何よりの近道です。

「遺された家族が揉めないように」

「自分の権利を守りつつ、関係も壊したくない」——その思いを形にできるのが、遺留分の正しい理解と、遺言の適切な設計なのです。