公正証書遺言をすでに作成したものの、「状況が変わった」「内容を見直したい」と感じていませんか?

遺言は一度作ったら終わり、ではありません。むしろ、家族構成や財産の変動、価値観の変化などに応じて、適切に見直し・変更していくことが重要です。

特に「公正証書遺言」は、法的に最も信頼性が高い形式でありながら、「変更手続きが難しそう」と誤解されることも多い制度です。

本記事では、公正証書遺言の変更方法・費用・手続きの流れ・注意点までを、実務に即した観点でわかりやすく解説します。

「一部だけ変えたい場合は?」「何度でも変更できるの?」「古い遺言との関係はどうなる?」など、よくある疑問にも丁寧にお答えしていきますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

公正証書遺言の変更ってどうするの?まずは全体像を理解しよう

遺言書は、自分の財産や思いを後世に正確に伝えるための大切な手段です。なかでも「公正証書遺言」は、法律上の安全性が高く、遺言書の形式としてもっとも推奨される方法といえます。

ただし、人生の状況は常に変化するもの。家族関係、財産内容、考え方の変化などに応じて、遺言の内容を見直す必要が出てくることは少なくありません。「一度作ったからもう終わり」ではなく、定期的な見直しと必要に応じた変更が重要なのです。

このセクションでは、まず公正証書遺言の変更の基本的な考え方と、よくある誤解について解説します。

そもそも公正証書遺言とは?押さえておくべき基本知識

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成される遺言書です。主な特徴は以下のとおりです。

- 検認手続きが不要(家庭裁判所の関与なしにすぐ使える)

- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんリスクが極めて低い

- 専門家のサポートを受けやすく、内容に不備が出にくい

特に相続が複雑になりがちなケース(再婚家庭・事業承継・不動産が多い等)では、公正証書遺言の形式が選ばれることが多くなります。

このように、法的信頼性の高い公正証書遺言ですが、一度作った内容を変更したい場合、どうすればいいのか? という点で悩む方も多くいます。

「変更」「撤回」「上書き」の違いを正しく理解する

「遺言の変更」とひと口に言っても、実は法律上は複数の方法があります。それぞれ意味合いが異なりますので、まずは正しく理解しておきましょう。

| 方法 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 変更 | 遺言の一部を書き換える | 条項単位での修正が可能。ただし形式・整合性に注意 |

| 撤回 | 特定の遺言条項や全文を無効にする | 口頭や行動(破棄など)でも成立する場合あり(※争いの元) |

| 上書き(作り直し) | 新しい遺言を作って、過去の遺言全体を無効にする | 法的にもっとも確実な方法。実務上の基本スタイル |

特に公正証書遺言の場合、古い内容と新しい内容が混在してしまうと、後の相続人同士でトラブルになりかねません。そのため、変更したい場合は「過去の遺言を撤回し、新しい公正証書遺言を作成する」ことが王道です。

実務では新たに作り直すのが基本ルール

実際の実務においては、部分的な変更や撤回よりも、「一から新しい公正証書遺言を作り直す」ことが基本とされています。

理由は以下の通りです。

- 古い遺言との矛盾や整合性の問題を避けられる

- 公証人との相談を通じて、現時点での最新の意向をしっかり反映できる

- 「撤回条項」を入れることで、古い遺言の無効を明確化できる

つまり、「ちょっとだけ変えたいから簡単に済ませよう」という考えは、むしろリスクを高めてしまう可能性があるのです。

特に、遺言内容に不動産の記載や、家族関係のバランスが関係してくるような場合は、部分的な修正が大きな誤解や対立を生む火種にもなり得ます。

そのため、「遺言の内容に少しでも変更したい部分が出てきたら、新たに作り直す」という姿勢が、本人にも家族にも安心な選択といえるでしょう。

公正証書遺言を変更すべきタイミングとは?見直しが必要な主なケース

公正証書遺言は、一度作成すれば一安心…と思われがちですが、実は定期的な見直しがとても重要です。

人生の節目や状況の変化によって、「当初の内容が現状にそぐわなくなる」ことはよくあります。

そのままにしておくと、相続人同士のトラブルや意図しない分配が発生する原因にもなりかねません。

ここでは、公正証書遺言を変更・作り直すべき代表的な5つのタイミングについて解説します。

家族構成が変わったとき(結婚・離婚・出生・死亡・養子縁組)

家族の形が変化することは、遺言内容に直接影響を与える最も大きな要因の一つです。

- 結婚・再婚した → 配偶者への遺贈を加える or 子の立場が変化

- 離婚した → 元配偶者が遺言に含まれているケースは要注意

- 子どもが生まれた/養子縁組した → 相続人が増えるため、全体のバランスを見直す必要あり

- 相続人が亡くなった → 指定された遺産の行き先を再考しなければならない

たとえば、「長男にすべて相続させる」と書いていたが、その後、次男が生まれたという場合は、内容の更新をしないとトラブルの火種になる可能性が高まります。

財産内容に大きな変動があったとき

財産構成も、人生のなかで大きく変化していくものです。

たとえば、

- 不動産の売却や購入

- 預貯金の大幅な増減

- 保険金や退職金の発生

- 自社株・事業資産の評価額の変化

などの場合が挙げられます。

公正証書遺言には、具体的な資産の名称や所在地が明記されることが多いため、対象の財産がなくなったり、内容が大きく変わった場合には、記載の見直しや削除が必要です。

特に不動産が売却された場合、「〇〇市△△町の土地を長女に相続させる」と書かれていても、その土地が存在しない状態になっていれば、遺言自体の実効性がなくなってしまいます。

受遺者や遺言執行者の状況が変わったとき

遺言には、相続人以外の受遺者(財産をもらう人)や、遺言の実行を任される遺言執行者を指定することがあります。

- 受遺者と疎遠になった、あるいは亡くなった

- 遺言執行者に選んだ人が高齢化して対応困難に

- 連絡が取れなくなってしまった など

このようなケースでは、受遺者・執行者の交代や補充指定が必要になります。特に遺言執行者は、相続の手続きをスムーズに進めるための重要な存在です。現実的に機能しない人が指定されているままでは、相続の現場が混乱してしまうリスクがあります。

価値観や人間関係が変化したとき

人の気持ちは、時間とともに変化します。遺言も、それに応じて見直すべきものです。

- 「あの人に遺すつもりだったけれど、関係が変わった」

- 「感謝の気持ちを伝えたい相手が新たにできた」

- 「介護してくれた子に少し多めに渡したい」

- 「以前よりも寄付や社会貢献に興味が出てきた」

こうした価値観や感情の変化は、特に「付言事項(想いを伝える自由記述)」や、財産の分配割合に反映されやすい部分です。

状況に合わせて気持ちの変化を遺言に反映させておくことは、のちの誤解を防ぐだけでなく、本人の納得感や安心にもつながります。

相続対策の見直しが必要なとき(法改正や節税ニーズの変化)

税制や民法の改正、社会情勢の変化によって、相続対策そのものを見直す必要が出てくることもあります。

たとえば、

- 相続税の基礎控除や税率が変更になった

- 配偶者居住権など、新しい法制度が施行された

- 相続トラブルの傾向が変わってきた(争族リスクの高まり)

といった場合です。

このような場合、「古い知識で書いた遺言のままでは損をする」可能性も出てきます。

定期的に専門家と一緒に内容を見直し、現行制度に即した形へアップデートすることが重要です。

公正証書遺言を変更する方法は3つ。法的な整理と実務上の注意点

公正証書遺言の内容を変更したい場合、「一部を直す」方法と「すべて作り直す」方法の選択が重要になります。

また、遺言には法的に「撤回の自由」が認められており、何度でも内容を変更することが可能です。

ただし、やり方によっては法的に無効となったり、家族間のトラブルの原因になるケースもあります。

このセクションでは、代表的な3つの変更方法と、複数の遺言が存在する場合の取り扱いについて、法律と実務の両面から整理します。

① 公正証書遺言を新たに作り直す(全面改訂)

もっとも推奨される変更方法は、新しい公正証書遺言を作成して、古い遺言を撤回する方法です。

この場合、新たに作成する遺言書に以下のような「撤回条項」を入れるのが一般的です。

「この遺言は、令和○年○月○日に作成した遺言の全部を撤回し、これに代わるものとする。」

この文言により、旧遺言の効力が明確に打ち消され、新しい内容が全面的に有効になります。

【実務上のポイント】

- 全面改訂なら、内容の整合性が取りやすく、家族に対する説明責任も果たしやすい

- 公証人との相談を通じて、文言の正確性・合法性も担保される

- 遺言執行時の混乱を防げる

※なお、新しい公正証書遺言を作成した場合でも、過去の遺言書(特に自筆証書遺言など)が物理的に残っていると、後の混乱の原因になります。古い遺言書は破棄しておくのが望ましいです。

② 自筆証書遺言による変更・撤回は可能だが注意が必要

法的には、公正証書遺言を自筆証書遺言によって変更または撤回することも認められています。

たとえば、「長男に相続させる」部分を削除し、「長女に変更する」といった内容を自筆で書くことも可能です。

ただし、この方法にはリスクが多く、基本的にはおすすめできません。

【注意点】

- 自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要(手間・時間がかかる)

- 様式の不備や記載ミスにより、無効になるリスクが高い

- どの部分が有効で、どの部分が撤回されたのか、法的に判断が難しくなる

- 家族が内容に気づかず、公正証書の内容で進めてしまう可能性がある

変更内容が小さなものであっても、できる限り同じ形式(公正証書)で再作成することを強く推奨します。

③ 付言事項だけを変えたい場合の考え方

「財産の分け方はそのままでいいけれど、メッセージや感謝の言葉(付言事項)だけを変えたい」というケースもあります。

この場合も、新しい公正証書遺言を作成するのが原則です。

たとえば、介護してくれた家族への気持ちを追記したり、葬儀・納骨・供養に関する希望を追加する場合などです。

【補足】

- 付言事項は法的効力を持たないものの、相続人の納得感やトラブル回避に大きく寄与します

- 遺言執行者の指定や、家庭への配慮を反映するのに有効

- 内容が古くなると、現在の本人の気持ちと乖離する可能性があるため、慎重に見直すべきです

複数の遺言がある場合、どれが有効になる?法的整理の基本

複数の遺言書が存在する場合、もっとも新しい日付の遺言書が優先されるのが原則です。

ただし、内容が矛盾する場合や、どちらの遺言が有効か曖昧な場合は、相続人同士での争いに発展することも。

【法的な基本ルール】

- 同日付の複数の遺言が存在する場合は、どちらが有効か判断が難しい(避けるべき)

- 「一部だけ撤回」された場合、残りの部分の整合性にも注意が必要

- 裁判などで争われた場合、証拠能力や遺言者の意思解釈が重要な争点になる

【対策】

- 公証人と相談し、一貫した内容の遺言を残す

- 明確な「撤回条項」を入れる

- 旧遺言書は破棄しておく

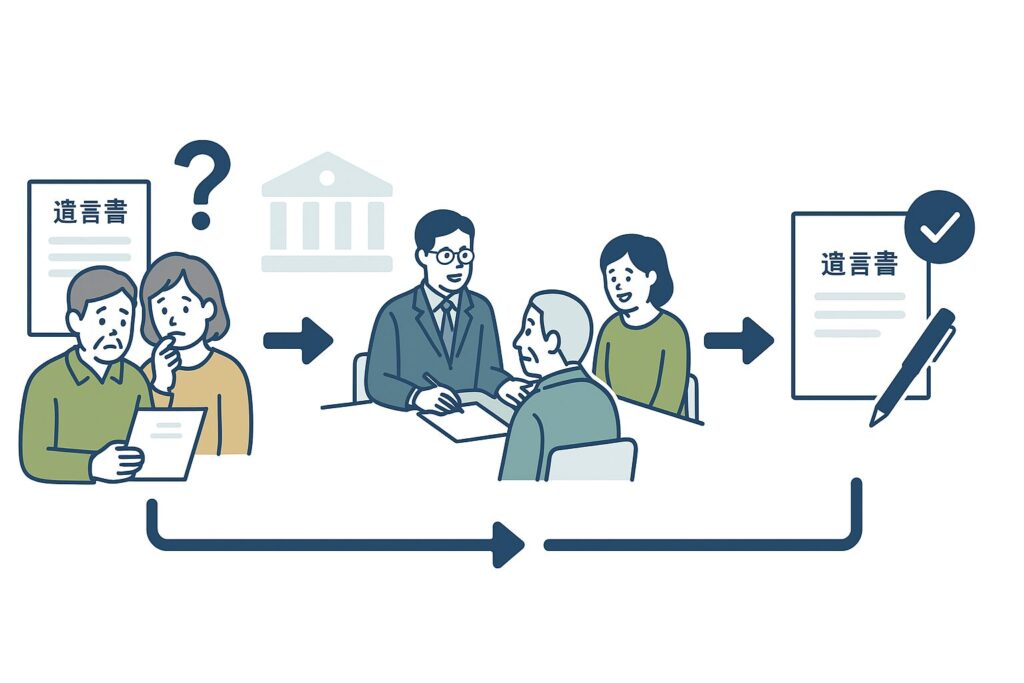

公正証書遺言を変更するにはどうすればいい?手順と準備をチェック

公正証書遺言を新たに作成することで、過去の遺言内容を撤回・変更する方法がもっとも安全で確実です。

では、実際に「どうやって変更手続きを進めればいいのか?」について、ここでは5つのステップに分けて具体的に解説していきます。

事前準備でスムーズに!戸籍・資産一覧・本人確認書類など

まずは、必要な書類や情報を事前に整理しておくことが大切です。

準備が整っていれば、公証役場とのやり取りもスムーズに進みます。

【主な準備物】

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

- 戸籍謄本(相続人を明確にするため)

- 財産の一覧(不動産、預貯金、有価証券、保険など)

- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書

- 家系図・相関図(複雑な家族関係がある場合に有効)

可能であれば、これらの資料を専門家(行政書士・司法書士など)に見せて、整理された一覧表としてまとめておくと理想的です。

遺言原案の作成ポイント:撤回条項と将来を見据えた配慮

次に、「どのような遺言にしたいか」を自分の言葉で書き出してみる(ラフ案)ことからスタートします。

ここで意識しておきたいポイントがいくつかあります。

【ポイント】

- 撤回条項の明記:「これまでに作成した一切の遺言を撤回する」など、旧遺言との整合性を保つ

- 財産の特定性:不動産や口座番号は正確に。あいまいな記述は避ける

- 予備的・代替的な指定:受遺者が先に亡くなった場合の想定や、将来の財産変動に備える記述

- 付言事項の活用:家族へのメッセージ、希望、感謝の気持ちを伝える

遺言原案は、公証役場に提出する前に、専門家がレビューしておくと形式的ミスや文言の不備を防ぐことができます。

公証役場での手続きの流れと注意点

事前準備が整ったら、次は公証役場への相談・作成手続きに入ります。

【手続きの流れ】

- 公証人との事前打ち合わせ(原案をもとに内容を確認・修正)

- 証人の手配と作成日の調整

- 当日:本人・証人が出席し、公証人が内容を読み上げた上で正式作成

- 本人が署名・押印して完了

【注意点】

- 日程調整に数日〜数週間かかることもあります(役場や証人の予定次第)

- 公証人は、本人の意思能力を確認するため、高齢の場合は診断書などが求められるケースもあります

当日は、本人確認や読み上げを含めて1〜2時間ほどで終わるのが一般的です。

証人の条件と手配のコツ

公正証書遺言の作成には、法律上2人以上の証人の立ち会いが必要です。

ただし、誰でも証人になれるわけではなく、以下のような制限があります。

【証人になれない人】

- 未成年者

- 推定相続人およびその配偶者・直系血族

- 公証人の配偶者・四親等以内の親族など

【手配のコツ】

- 専門家(行政書士・司法書士など)に依頼すると、第三者証人を用意してもらえるケースが多い

- 自分で依頼する場合は、身近な知人や友人で、利害関係がない成人を選ぶとスムーズ

第三者の証人を手配することで、中立性が保たれ、後日の紛争防止にもつながります。

完成後の保管と家族への伝え方も大切

公正証書遺言が完成すると、以下の3つが作成されます。

- 原本(公証役場で厳重に保管)

- 正本(本人が保有する正規の写し)

- 謄本(必要に応じて交付)

重要なのは、家族や遺言執行者に「遺言がある」ことを伝えておくこと。

場所や存在を知られていないと、せっかく作成した遺言も発見されず、実行されない可能性があります。

【おすすめの伝え方】

- 謄本または正本を、信頼できる人に預けておく

- 「どこに保管してあるか」を家族に書き残しておく

- 必要であれば、遺言執行者に内容を共有する

また、将来内容を再変更する可能性がある場合は、「どこに相談すればいいか」も明記しておくと安心です。

公正証書遺言の変更にはいくらかかる?費用と期間の目安を解説

公正証書遺言の作成(=変更を含む)には、ある程度の費用と時間がかかります。

とはいえ、「費用が高すぎる」「時間がかかりすぎる」といった心配がある方も多いのではないでしょうか。

ここでは、具体的な費用の内訳と、作成までにかかる期間の目安、さらにスムーズに進めるためのポイントを整理してご紹介します。

公証人手数料の基本ルール(財産額や条項数で変わる)

公正証書遺言にかかる基本的な費用の中心は、公証人手数料です。これは法律(公証人手数料令)に基づいて計算され、主に「相続財産の額」と「条項の数」により決まります。

【財産ごとの手数料例(目安)】

※以下はあくまで一例で、変更されることがあります。

| 財産の価額 | 手数料の目安(1件あたり) |

|---|---|

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 500万円以下 | 11,000円 |

| 1,000万円以下 | 17,000円 |

| 5,000万円以下 | 23,000円 |

| 1億円以下 | 29,000円 |

| 3億円以下 | 43,000円 |

| 3億円超 | 財産額×0.0013+87,000円程度 |

【注意点】

- 上記は1つの相続先ごとの金額。受遺者が複数いる場合は、それぞれに計算されます。

- 条項が多い(複数の遺産、受遺者、条件付き)場合は、条項加算も発生

- 「付言事項」も分量によって追加費用がかかるケースあり

証人の謝礼・専門家に依頼する場合の費用

公正証書遺言の作成には、法律で2名以上の証人の立ち会いが義務付けられています。

証人を自分で手配する場合は費用はかかりませんが、第三者に依頼する場合は1人あたり5,000円〜10,000円程度の謝礼が一般的です。

また、行政書士、弁護士などの専門家に依頼する場合には、以下のような費用が発生します。

【専門家費用の相場(目安)】

- 行政書士:3万円〜8万円程度(書類作成+証人手配込み)

- 弁護士:10万円〜20万円程度(相続トラブルが予想される場合)

【ポイント】

- 相続が複雑なケース(再婚、連れ子、事業承継など)は、専門家の関与が安心

- 特に「変更手続き」の場合、旧遺言との整合性チェックが重要なため、専門家のレビューは有効です。

期間はどのくらい?短縮するためのコツも紹介

遺言書の変更は「思い立ったらすぐできる」というものではありません。

公正証書遺言の作成には、通常2〜3週間程度の準備期間が必要です。

【標準的な期間の目安】

- 資料準備・原案作成:3日〜1週間程度

- 公証人との打ち合わせ:1〜2回(メール・電話含む)

- 公証役場の予約・証人手配:1〜2週間後が目安

- 作成当日:1〜2時間で完了

【短縮するためのコツ】

- 資産一覧・戸籍・本人確認書類などをあらかじめ揃えておく

- 原案を専門家に依頼し、修正の手間を省く

- 証人を自分で用意しておくと、日程調整が早く進む

- 地方では公証人が少なく混雑することがあるため、早めの連絡が◎

また、病気などで緊急を要する場合は、出張による遺言作成も可能ですが、別途費用と時間が必要になります。

「そのうちやろう」と後回しにせず、状況が落ち着いているときに手続きを進めておくことが重要です。

公正証書遺言の変更、実際にはどう書く?ケース別の書き方とポイント

遺言書の変更が必要だとわかっても、「実際にどんなふうに書けばいいのか?」という点で不安になる方は多いものです。

特に公正証書遺言では、法律的な正確さとともに、本人の意向が明確に伝わる文言が求められます。

このセクションでは、よくある5つのケース別に、変更内容のポイントと書き方の例をご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。

ケース①:再婚して前婚の子がいる場合(代償分配や予備的指定)

再婚した場合、前婚の子どもと現配偶者・現家庭の子どもの間で、相続の不公平感が生じやすくなります。

遺言でしっかり調整しておかないと、遺留分侵害請求や深刻な家族間トラブルにつながる可能性も。

【変更ポイント】

- 前婚の子にも一定額の財産を遺す、または生命保険などで調整する

- 「予備的遺言」(万が一のときに誰が受け取るか)を記載

- 代償分配:現金を多めに配分して不動産の偏りをカバーする

【書き方例】

長男〇〇には、相続財産のうち現金300万円を相続させる。

ただし、長男が先に死亡している場合には、その子〇〇に相続させるものとする。

ケース②:不動産の売却・住み替え予定がある場合

公正証書遺言では、特定の不動産を明記していることが多いため、売却・住み替えがあると記載が現実とズレてしまうことがあります。

【変更ポイント】

- 特定の不動産の記載を抽象化する(例:「現在の居住用不動産」など)

- 将来の変動に備えて、「代替的指定」を入れる

- あらかじめ、「遺言作成後に売却された場合」の取り扱いを記述しておく

【書き方例】

私の居住用不動産が存在する場合には、次女〇〇に相続させる。

ただし、当該不動産が売却・処分されている場合には、その売却代金相当額の預貯金を相続させるものとする。

ケース③:事業承継・株式の集中を反映したい場合

中小企業経営者や法人役員の方が遺言を変更する場合、自社株の承継に関する記載は非常に重要です。

分散相続による経営権の分裂や、後継者不在の混乱を防ぐために、遺言で明確に指示しておく必要があります。

【変更ポイント】

- 株式の配分を明記し、後継者に集中させる

- 他の相続人には代償分割や別財産で調整

- 議決権や経営権を含めた「承継の意図」を付言事項で補足

【書き方例】

私が所有する株式会社〇〇の全株式については、長男〇〇に相続させる。

なお、本件は当社の経営の安定と事業承継を意図するものである。

ケース④:受遺者や遺言執行者を交代・追加する場合

受遺者が死亡した、疎遠になった、信頼できる人に変更したい──こうした場合は、遺言の変更によって対象者を入れ替える必要があります。

【変更ポイント】

- 新しい受遺者や執行者を明記する

- 補充(予備的)執行者を指定しておくと、将来の安心につながる

- 変更理由を付言事項で補足すると、相続人の納得が得られやすい

【書き方例】

遺言執行者として、〇〇を指定する。

なお、〇〇が辞退または死亡している場合には、△△を執行者とする。

ケース⑤:付言事項をアップデートしたい場合(想い・メッセージの変更)

遺言の「付言事項」とは、法的効力はないものの、本人の思いやメッセージを伝える自由記述の部分です。

年月が経つことで、伝えたいことや大切に思うことが変わる場合もあります。

【変更ポイント】

- 介護してくれた家族への感謝

- 家族全体への想い(「争わずに仲良くしてほしい」など)

- 葬儀や供養に関する希望

- 遺言内容の意図(なぜこの分け方にしたのか)

【書き方例】

本遺言の内容は、私の現時点での最善の配慮と想いに基づいて決定したものです。

相続人の皆様には、互いに思いやり、尊重し合い、円満に手続きを進めていただけることを願っています。

公正証書遺言を変更するときに気をつけたいトラブル防止のポイント

公正証書遺言は法的な信頼性が高い形式とはいえ、「変更したから万全」というわけではありません。

内容に不備があったり、家族の間で意思疎通が取れていなかったりすると、後々の相続で深刻なトラブルにつながるケースもあります。

このセクションでは、公正証書遺言を変更する際に特に注意すべき5つのポイントを紹介します。

「せっかく変更したのに意味がなかった…」とならないためにも、ぜひ押さえておきましょう。

遺留分の配慮は十分か?説明責任と対策がカギ

相続には、一定の法定相続人に認められる「遺留分」という最低限の取り分があります。

遺言によって財産を偏らせすぎると、他の相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。

【対策のポイント】

- 相続人の構成と法定相続分を事前に確認

- 「なぜその分け方をしたのか」を付言事項で補足

- 財産の一部を遺留分を持つ相続人にも配慮して残す設計にする

- 必要に応じて、生命保険や贈与などで補完

特に、再婚家庭・子どもの人数が多い家庭では、「誰かを排除したように見える遺言」が誤解を生みやすいので注意が必要です。

判断能力を疑われないための証拠づくり

遺言の効力が争われる原因のひとつが、遺言作成時に本人の判断能力がなかったのでは?という主張です。

特に高齢や病気の方が遺言を変更する場合、相続人から「無理やり書かされたのでは?」と疑われるケースがあります。

【信頼性を高める方法】

- 公証人による面談記録が残るのは大きな強み

- 医師の診断書や面談記録があるとさらに安心

- 家族が同席せず、第三者立ち会いで作成すると中立性が保たれる

また、公正証書遺言では、公証人が本人の意思を丁寧に確認してくれるため、自筆証書よりはるかに信頼性が高いのも特徴です。

旧遺言との整合性がとれているか確認を

公正証書遺言を変更する際にありがちなのが、古い遺言が残っていたり、内容が矛盾している状態。

この場合、相続人がどちらを信じればよいか迷い、紛争や手続きの混乱につながります。

【確認すべきポイント】

- 古い遺言を明示的に撤回する文言が入っているか

- 新旧で対象財産や受遺者の記載に齟齬がないか

- 同日付の遺言が複数存在しないか

作成後は、古い遺言の原本やコピーを破棄・回収しておくのが理想です。

特に、自筆証書遺言が過去に作成されている場合は注意が必要です。

証人の欠格や形式ミスにも要注意

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要ですが、法律上「証人になれない人」が定められています。

これに違反してしまうと、遺言自体の効力に疑義が生じるおそれも。

【証人になれない人の例】

- 未成年者

- 推定相続人とその配偶者・直系血族

- 公証人の親族や事務所関係者など

また、作成時の署名・押印、本人確認、読み聞かせの省略などがあると、形式不備として争われるリスクがあります。

【対策】

- 専門家に証人の手配を依頼する(行政書士・司法書士など)

- 公証役場の指定する証人を利用するのも一つの方法

- 書類不備を防ぐために、事前打ち合わせをしっかり行う

家族への伝え方と秘密保持のバランスを考える

遺言の変更は、場合によっては家族関係に微妙な緊張をもたらすこともあります。

特に、「なぜこの人に多く残したのか」「なぜ自分の名前が消えたのか」など、感情的な問題に発展するリスクも。

【対応のポイント】

- すべてを伝える必要はないが、遺言の存在と保管先は知らせておく

- 内容の一部が気になる相手には、付言事項で想いを丁寧に伝える

- トラブルが予想される場合は、遺言執行者や専門家に中立的な対応を依頼する

家族全員が遺言の内容に納得できる状況をつくるのは難しいですが、事前の配慮や説明が将来の争いを大きく防ぎます。

法務局の保管制度を使った自筆証書遺言の変更と、公正証書遺言の違いとは?

2020年からスタートした「自筆証書遺言の保管制度」により、法務局で自筆遺言書を安全に保管できるようになりました。

これにより、「公正証書にしなくても大丈夫では?」と考える方も増えています。

しかし、自筆証書遺言の変更は、公正証書遺言とはまったく違うルールとリスクが存在します。

このセクションでは、自筆証書遺言の変更手順・保管制度の扱い・公正証書との違い・使い分けの考え方を整理してご紹介します。

自筆証書遺言を変更する際の基本的な手順と注意点

自筆証書遺言は、その名のとおり「全文を自分の手で書く」ことが基本です。

変更する際にも、変更箇所を含めて新たに全文を書くことが原則となります。

【変更手順の基本】

- 新しい内容で自筆証書遺言を作成する(全文・日付・署名・押印)

- 古い自筆証書遺言は、自分で廃棄する(複数が残ると混乱の原因に)

- 希望があれば、新しい遺言を法務局で保管申請する

【注意点】

- 一部だけを修正する「追記」「書き換え」は原則無効になる可能性あり

- 誤字脱字・不完全な記述が原因で遺言全体が無効とされるリスクも

- 法務局で保管された遺言書も、変更後は再度申請が必要

法務局の遺言保管制度ではどう扱われるのか?

法務局の遺言書保管制度では、自筆証書遺言の「原本」を受け付け・保管してくれます。

ただし、内容の確認やアドバイスは一切行われないため、記載内容の正確性は自己責任です。

【変更時の扱い】

- 変更後の遺言も、新たな1通として提出(変更前のものを訂正する仕組みではない)

- 保管済みの旧遺言の「撤回」も申請により可能(ただし、放置されがち)

- 相続発生時に、複数の遺言が存在するとトラブルになる可能性あり

つまり、変更後の遺言を法務局に預けたとしても、旧遺言との整合性は自分で管理する必要があるという点に注意が必要です。

公正証書遺言との違いと、それぞれのメリット・デメリット

公正証書遺言と自筆証書遺言(保管制度利用)の違いを、以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(保管制度) |

|---|---|---|

| 作成方法 | 公証人が作成補助 | 全文を自筆で書く |

| 保管 | 公証役場が保管 | 法務局が保管 |

| 検認 | 不要 | 不要(保管制度利用時) |

| 内容チェック | 公証人が法的整合性を確認 | 内容の確認なし(形式のみ) |

| 証人 | 2名必要 | 不要 |

| 作成費用 | 数万円~ | 保管料3,900円(作成自体は無料) |

| 無効リスク | ほぼなし | 書き方次第で高い |

| 証拠性・信頼性 | 非常に高い | 限定的(筆跡・形式不備が争点になることも) |

【補足】

- 信頼性を重視するなら、公正証書遺言が圧倒的に有利

- シンプルな財産内容でコストを抑えたい場合は、自筆+保管制度も選択肢になり得る

変更時の使い分けはどう判断する?選び方のポイント

では、「遺言を変更したい」と思ったときに、どちらの形式を選ぶべきか?

以下のような判断基準を参考にしてみてください。

【公正証書遺言の変更が向いているケース】

- 財産が多岐にわたる(不動産・株式・事業など)

- 相続人が複数いて、トラブルのリスクがある

- 過去にも遺言を作成しており、撤回や整合性の管理が重要

- 高齢・認知症の懸念があり、判断能力の証明が必要

【自筆証書遺言(保管制度含む)が使えるケース】

- 財産が少額・単純(現金や預金のみ)

- 相続人が一人、または家族関係が良好で争いの懸念がない

- 一時的な変更・緊急対応を要する(後で正式に公正証書を作成する前提)

- 費用をできるだけ抑えたい場合

いずれの形式であっても、「変更した遺言が発見・実行されなければ意味がない」という点は共通です。

遺言変更後は、保管場所・連絡先・意図なども含めて、家族や遺言執行者に伝えておく工夫を忘れないようにしましょう。

公正証書遺言の変更についてよくある質問にお答えします(Q&A)

公正証書遺言の変更に関しては、専門的な手続きが関わるため、不安や疑問を感じる方も多いものです。

ここでは、実際のご相談現場でもよく聞かれる質問をピックアップし、分かりやすくお答えします。

Q1:公正証書遺言は何回でも変更できますか?

A:はい、何度でも変更可能です。

民法では、遺言者の意思を尊重するため、遺言の変更・撤回の自由が認められています。

内容を変更したい場合は、新たに公正証書遺言を作成し、前の遺言を撤回する形で対応できます。

ただし、変更が頻繁すぎると「意思が不安定では?」と疑われる可能性があるため、変更の都度、内容や理由をしっかり記録に残しておくと安心です。

Q2:一部だけ変えたいときも、全文作り直しが必要ですか?

A:原則として全文作り直しが推奨されます。

たとえ一部だけの修正であっても、新たな公正証書遺言を作成し、旧遺言を撤回するのが最も安全な方法です。

部分的に変更すると、旧遺言との整合性が取れず、相続人が混乱したりトラブルの原因になることも。

特に、「相続させる財産の内容」「受遺者」など主要な要素に関わる変更は、全文の見直しを前提に進めましょう。

Q3:証人は家族でも大丈夫?誰がなれますか?

A:家族の多くは証人になれません。注意が必要です。

公正証書遺言では、2名以上の証人の立ち会いが法律で義務づけられていますが、証人には「なれない人」が決まっています。

【証人になれない人】

- 遺言者の推定相続人(配偶者・子・親など)

- 推定相続人の配偶者や直系血族

- 公証人の配偶者や四親等以内の親族

- 未成年者

証人の条件に不安がある場合は、専門家(行政書士など)に証人手配を依頼すると、安心して手続きを進められます。

Q4:変更後、家族に知らせた方がいいですか?

A:可能な限り、信頼できる相手には伝えておくのがおすすめです。

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているため、存在が分かれば発見・実行される可能性が高いですが、それでも「どこに保管されているのか」「誰が遺言執行者なのか」を周囲が知らないと、実行が遅れたり無視されるケースもあります。

【伝え方の例】

- 遺言執行者や家族に、「公正証書遺言を変更した」ことだけ伝える

- 詳細な内容までは話さなくてもOK

- 正本や謄本の保管場所を共有しておくと◎

Q5:費用をできるだけ抑える方法はありますか?

A:準備をしっかり行えば、費用を抑えることが可能です。

【費用を抑えるポイント】

- 財産一覧や戸籍などを自分で揃える

- 証人を自分で用意する(条件に注意)

- 条項を整理してシンプルな構成にする(長文・複雑構成は加算対象)

- 行政書士などコストパフォーマンスの高い専門家を選ぶ

とはいえ、費用を節約しすぎて誤記や法的不備が生じると、後のトラブルで何倍ものコストが発生することも。

「安心のための先行投資」と考えるのも一つの視点です。

Q6:以前の遺言のコピーが残っていた場合はどうすれば?

A:物理的に破棄するか、「この遺言を撤回する」旨を明記しましょう。

古い遺言のコピーや謄本が複数残っていると、相続人が誤解して旧遺言に従ってしまう可能性があります。

そのため、以下の対策がおすすめです。

【対策例】

- 新しい遺言に「過去の遺言をすべて撤回する」旨を記載

- 手元にある旧遺言の正本・謄本を破棄・回収しておく

- 家族に「内容を更新した」ことを周知する

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、新しい遺言があれば基本的にそちらが有効となりますが、混乱を防ぐための整理は非常に重要です。

公正証書遺言の変更をご検討の方へ ― 相談の流れと当事務所のサポート

公正証書遺言の変更は、一見するとハードルが高そうに思えるかもしれません。

しかし、事前にしっかりと準備し、専門家のサポートを得ながら進めることで、安心・確実に手続きを完了することができます。

当事務所では、公正証書遺言の新規作成・変更・撤回に関して、初回相談から公証役場での作成立会いまで一貫してサポートしております。

このセクションでは、当事務所の対応内容と相談の流れをご紹介します。

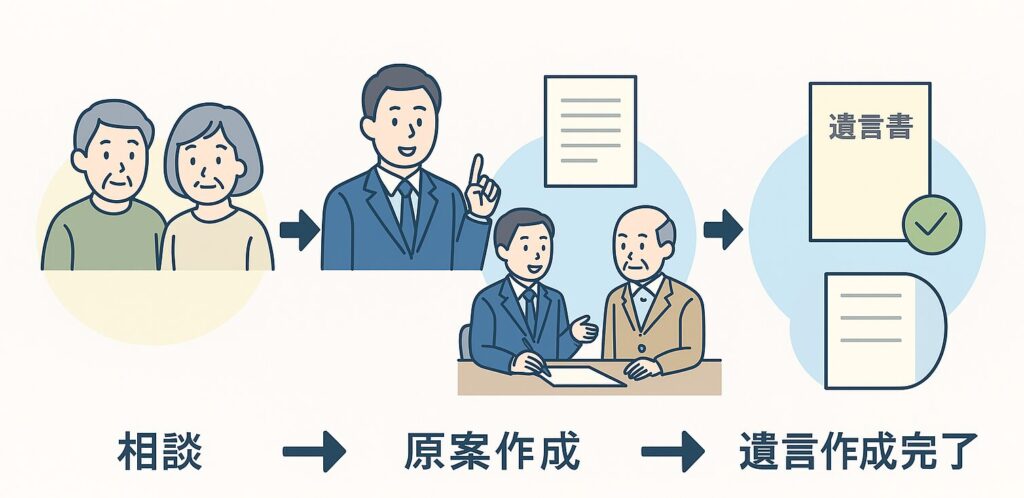

初回相談から遺言完成までのステップ

当事務所では、次のような流れでご相談をお受けしています。

- 現在の状況の確認(過去の遺言の有無/変更したい内容の方向性)

- 家族構成や財産状況のヒアリング

- 変更の必要性や適切な方法をご提案

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

- 相続関係図や財産一覧の作成をサポート

- 遺言の草案(ドラフト)を法律・実務に即して作成

- 必要に応じて遺言執行者の指定や付言事項の文案も

- 公証人との事前打ち合わせ・原案提出

- 証人の手配(当事務所スタッフが対応可)

- 作成日時の予約確保・同行スケジュールの調整

- ご本人確認・公証人による読み上げ

- ご署名・押印 → 正本・謄本の交付

- 作成後の保管方法や家族への伝え方もご案内

不安な点があれば、どのステップでもご相談可能です。

ご本人だけでなく、ご家族からのご相談も受け付けております。

料金の目安とお見積もりの考え方

当事務所の料金は、ご依頼内容の複雑さ・サポート範囲に応じて個別にお見積もりを行っております。

以下はあくまで目安ですが、ご参考までにご覧ください。

【料金の目安(税込)】

- 初回相談:無料

- 遺言原案作成のみ:33,000円〜

- 公証役場調整+証人手配含むサポート:66,000円〜

- 付言事項のヒアリング・草案作成:+11,000円〜

- 複雑な家族構成・法人資産等含む場合:個別見積り

【費用に含まれる内容】

- ヒアリング/資料整理/草案作成/役場調整/証人手配/当日立会い など

ご予算やご希望に応じて、柔軟なプランをご提案します。

「費用だけ知りたい」という段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

オンライン・出張対応の有無とスピード感

【対応スタイル】

- オンライン相談(Zoom/Google Meetなど)対応可能

- 郵送・メールでの資料やり取りにも対応

- 出張相談(ご自宅・病院・施設等)にも柔軟に対応します

【スピード対応】

- ご相談から作成完了まで、最短5営業日以内の対応実績あり

- 緊急性のある場合(入院中・認知症の診断前など)も、優先対応が可能です

「時間がない」「体力的に難しい」という方でも、できる限りご希望に寄り添った対応を心がけています。

ご本人の意思がしっかりしているうちに、確実な手続きを整えておきましょう。

お気軽にご相談ください

公正証書遺言の変更は、大切なご家族への最後の意思表示でもあります。

一度立ち止まって「今の遺言は、自分の本当の想いを正しく伝えられるだろうか?」と見直してみてください。

当事務所では、法律の知識と実務経験の両面からサポートさせていただきます。

ご相談は完全予約制・秘密厳守で承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。