ご家族が亡くなられたばかりのとき、遺族にはさまざまな手続きが降りかかります。

その中でも、「死亡退職金」という言葉を初めて耳にし、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

「これは相続の一部なの?」「相続放棄していても受け取れるの?」

「会社に聞くべき?行政書士に相談するの?」

不安と疑問が重なる中、何が正しくて、何から始めればいいのか分からなくなるのは当然です。

実は、死亡退職金には特有のルールや注意点があり、知らないと損をしてしまうケースもあるのです。

しかし安心してください。正しい知識と適切な対応を知っていれば、手続きをスムーズに進め、受け取れるべきお金をしっかり受け取ることができます。

この記事では、行政書士の視点から、死亡退職金の基礎知識から相続との関係、よくあるトラブルや手続きの流れまで、やさしく丁寧に解説していきます。

大切な人を失い、心身ともにお疲れの中でも、「これだけ読めば大丈夫」と思っていただける内容を目指しています。

目次

死亡退職金とは?基礎知識をやさしく解説

家族が亡くなった後、さまざまな手続きに追われるなかで、「死亡退職金」という言葉を初めて耳にする方も多いのではないでしょうか。

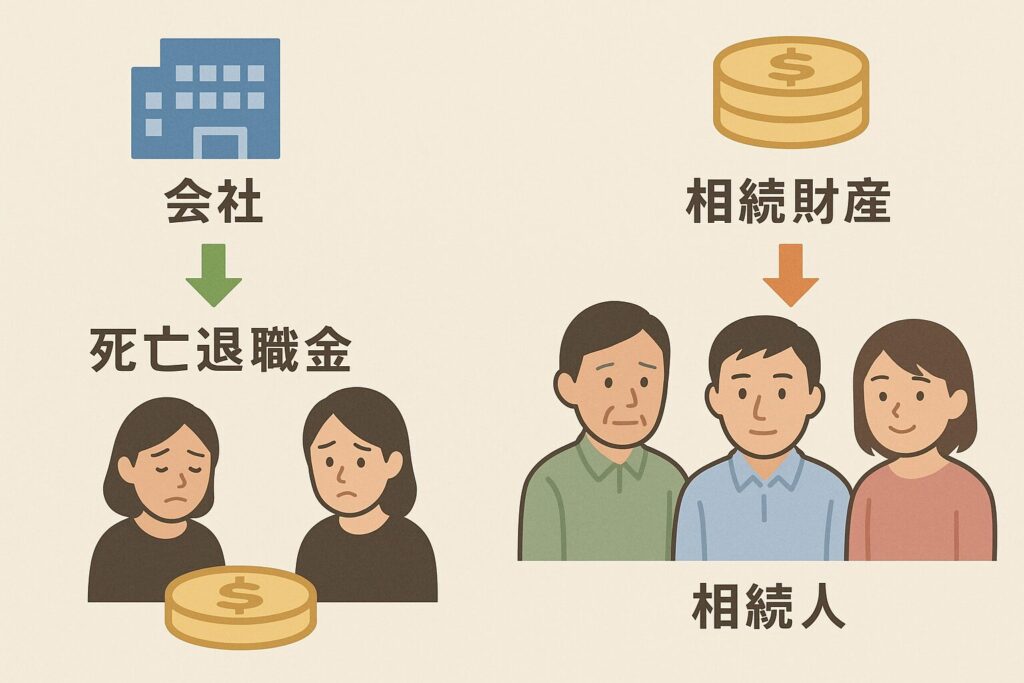

死亡退職金とは、故人(被相続人)が勤務していた会社や団体から、その遺族に対して支払われる退職金のことを指します。これは、故人が在職中に亡くなった場合や、退職直後に亡くなった場合などに支給されることが多いです。

■ 死亡退職金の目的

この退職金の性質は、生前の功労に対する感謝や、遺族の生活支援を目的とした「給付金」の一種と考えられています。そのため、通常の退職金とは扱いが異なる場合があり、相続手続きと混同されやすいのが特徴です。

■ 法的には「相続財産」とは異なる場合が多い

実は、死亡退職金は一律に「相続財産」とされるわけではありません。

多くの場合、会社が就業規則や退職金規程などに基づいて「遺族に支払う」と明記していれば、それは相続財産ではなく、みなし相続財産(=特定の遺族に支給される非課税財産)と扱われる可能性が高いです。

この点が、後ほど説明する「相続放棄をした場合でも死亡退職金を受け取れるのか?」という疑問にも大きく関わってきます。

■ 死亡退職金は誰でももらえるわけではない

会社や組織によって、死亡退職金の制度があるかどうか、誰に支払われるかは異なります。

以下のような違いがあります。

- 民間企業: 就業規則や退職金規程に基づく

- 公務員: 法令や条例で支給対象が明記されている

- 自営業者: 原則として死亡退職金は存在しない

そのため、まずは「会社に制度があるか?」「誰が受け取れるのか?」を確認することが第一歩となります。

死亡退職金は相続財産?相続放棄していても受け取れる?

死亡退職金についてよくある疑問のひとつが、「これは相続財産に含まれるのか?」という点です。

特に、相続放棄を検討している、もしくはすでに相続放棄をした人にとっては、「受け取っていいのかどうか」が大きな不安要素になります。

■ 死亡退職金は「みなし相続財産」に分類される場合が多い

死亡退職金は、原則として「相続財産ではない」と判断されるケースが多いです。

これは、法律上の分類として「みなし相続財産」と呼ばれるもので、遺族の生活保障のために会社などから支給される性格が強く、相続財産とは区別される傾向があります。

みなし相続財産の代表例には以下のようなものがあります。

- 死亡保険金(受取人が指定されている場合)

- 死亡退職金(支給先が遺族に限定されている場合)

- 弔慰金などの一時金

つまり、死亡退職金が「特定の遺族に支払うもの」として明記されている場合、相続財産には含まれず、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。

■ 相続放棄した人が受け取れるケースとは?

たとえば、次のようなケースでは死亡退職金の受給が可能とされることが多いです。

- 故人の勤務先に「死亡退職金の支給規定」があり、遺族に直接支給されると定められている

- 支給対象者が「配偶者、子、父母」の順などで明確に指定されている

- 退職金の受取人が、遺言などで指定されていない

このような場合、支給されるお金は法定相続分による分配ではなく、「誰に支給するか」が企業側の裁量や規定に基づいて決定されます。

■ 例外や判断が難しい場合もある

ただし、すべての死亡退職金が「みなし相続財産」になるとは限りません。

- 会社の規定が不明確

- 遺言で明確に分配が指示されている

- 支給先が「相続人」とだけ表現されている場合

このような場合は、法律上の「相続財産」と見なされる可能性もあり、相続放棄との関係に注意が必要です。

■ 迷ったら専門家に相談を

死亡退職金が相続財産になるかどうかは、会社の就業規則や支給要件、故人の遺言などによって変わってきます。

そのため、自己判断で「もらってもいいはず」と進めてしまうと、後々のトラブルや相続税の課税対象になるリスクもあります。

迷ったときは、まず行政書士などの専門家に相談し、会社の規定や必要書類を確認したうえで、最適な手続きを選ぶことが大切です。

死亡退職金の受け取り手続きと流れ

死亡退職金は、申請しなければ支給されないケースがほとんどです。

そのため、「もらえるはず」と思っていても、何もしなければ受け取れず、時効によって権利を失ってしまうことも。

この章では、死亡退職金をスムーズに受け取るための手続きの流れや必要書類、注意点を解説します。

① 誰がもらえるのか?受取人の優先順位

死亡退職金の受取人は、会社の就業規則や退職金規程によって定められていることがほとんどです。

一般的には、以下のような優先順位があるケースが多いです。

- 配偶者

- 子

- 父母

- 兄弟姉妹

ただし、これはあくまで一例であり、会社によっては「遺族代表者」「生計を共にしていた人」など、独自の規定を設けている場合もあります。

まずは、故人が勤務していた会社に問い合わせて、規定を確認することが第一歩です。

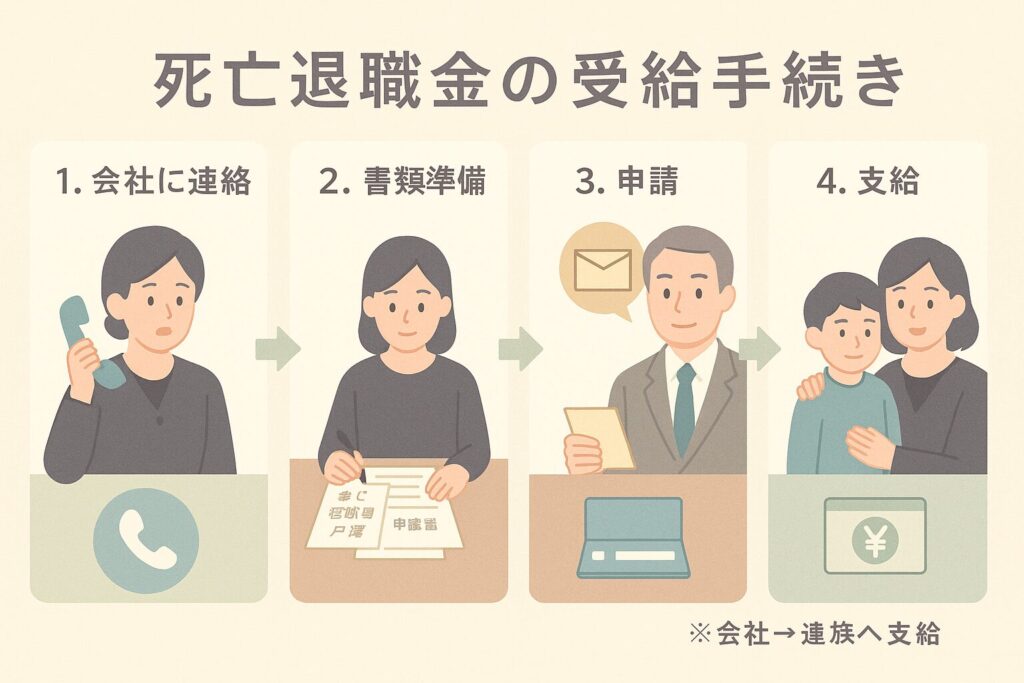

② 受け取りまでの手続きの流れ

おおよその流れは以下のとおりです。

- 会社に連絡し、死亡退職金の有無と手続き方法を確認

- 支給対象者として認定されるための申請書類を提出

- 会社側で支給可否の判断・手続き処理

- 銀行振込などで受け取り

会社によっては、「死亡退職金請求書」などの独自の様式を用意している場合もあるため、事前に必要なフォーマットを取り寄せるのがスムーズです。

③ 必要書類一覧(一般的な例)

死亡退職金の請求には、以下のような書類を求められることが多いです:

- 故人の死亡診断書または死体検案書

- 請求者の戸籍謄本(故人との続柄を証明するため)

- 故人の住民票除票または除籍謄本

- 請求者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

- 死亡退職金請求書(会社所定の用紙)

- 振込先の銀行口座情報

※企業によっては追加資料が必要な場合もあります。

④ よくあるつまずきポイント

実際に手続きを進める中で、以下のようなトラブルやつまずきが多く見られます:

- 会社に確認せずに書類を集め始めてしまい、不要な書類で時間をロス

- 相続放棄と混同して、「自分は受け取れない」と誤解してしまう

- 書類の不備や記入ミスで、手続きが差し戻される

- 時効(5年が一般的)を過ぎてしまい、権利を失う

こうしたリスクを回避するには、できるだけ早い段階で行政書士などの専門家に相談し、必要書類の確認やサポートを受けることが効果的です。

実際によくある相談とトラブル事例

死亡退職金の制度は、普段あまり馴染みがないうえに、相続との関係も複雑なため、現場ではさまざまな相談やトラブルが起きています。

このセクションでは、行政書士が受けることの多い典型的な相談事例をもとに、読者が「自分ごと」として考えやすいように紹介していきます。

■ 事例①:相続放棄したが、死亡退職金をもらってよいか不安

「父の借金が多かったので、相続放棄をしました。でも、その後に会社から死亡退職金がありますと連絡が来ました。受け取っていいんでしょうか?」

このような相談は非常に多く寄せられます。

ポイントは、死亡退職金が相続財産ではない扱いになっているかどうか。

会社側が「遺族に支給するもの」として制度設計している場合は、相続放棄をしていても受給できることがほとんどです。

ただし、退職金が「相続人に対して支給する」と曖昧な表現になっている場合は注意が必要です。相続放棄後に受け取ると、相続を承認したとみなされるリスクもあるため、事前の確認が大切です。

■ 事例②:兄弟間で受取人をめぐってトラブルに

「母が亡くなった後、会社からの死亡退職金の話がありました。兄が自分が代表してもらうと言い出し、金額も開示してくれず、揉めています…」

死亡退職金が誰に支給されるかは、会社の規定に従うため、法定相続人の人数とは必ずしも一致しません。

しかし、兄弟間などでコミュニケーション不足があると、「不公平感」や「不信感」からトラブルに発展しやすくなります。

このような場合は、行政書士が中立的な立場から調整役として入ることで、冷静に事実を整理し、円満に解決へ導くことができます。

■ 事例③:書類の不備で手続きが遅れ、時効寸前に

「慣れない書類のやりとりで何度も差し戻され、気がついたら支給期限ギリギリになっていました。何度も会社とやり取りするのは本当に大変です…」

死亡退職金の請求には、書類の正確性・期限管理が非常に重要です。

とくに、勤務先が大企業で全国に拠点がある場合、書類のやり取りに数週間かかることも珍しくありません。

放っておくと、5年の時効(会社によっては3年)を超え、受給できなくなる恐れも。

だからこそ、最初から専門家に依頼し、一発で通る書類を作成することが大きな安心感につながります。

■ 事例④:死亡退職金があること自体を知らなかった

「葬儀や役所手続きで慌ただしくしていたら、退職金のことを誰も教えてくれませんでした。最近になって、知人にもらえるかもと聞いて初めて知りました」

意外と多いのがこのケース。

死亡退職金は「請求しないともらえない」ものが大半です。

そして、会社側から遺族にわざわざ連絡があるとも限りません。

もしこの記事にたどり着いたあなたが、退職金の存在を知らなかったとしても、今からでも間に合う可能性は十分あります。

会社に確認し、手続きを進めることをおすすめします。

死亡退職金に関するよくあるQ&A

死亡退職金については、専門家に相談する前にインターネットで調べている方も多く、

その中でよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

Q1. 死亡退職金には税金がかかりますか?

はい、かかる場合があります。

ただし、相続税には非課税限度額が設定されており、一定額までは課税されません。

非課税枠は以下の計算式で求められます:

500万円 × 法定相続人の数

例:法定相続人が3人いる場合 → 非課税枠は1,500万円

この枠内におさまる金額の死亡退職金であれば、相続税はかかりません。

ただし、相続税申告が必要になるケースもあるため、税理士や行政書士に相談するのが安心です。

Q2. 会社によって、死亡退職金が出る・出ないの違いはあるの?

あります。

死亡退職金は法律で必ず支給される制度ではなく、企業が独自に設けている福利厚生制度の一部です。

したがって、就業規則や退職金規程に記載がない場合は、支給されないこともあります。

まずは、故人が勤務していた会社に制度の有無を確認することが大切です。

Q3. 相続人ではない親族でも受け取れることはありますか?

はい、可能性はあります。

死亡退職金は「相続人に支払う」とは限らず、会社側の規程で「遺族の中から支給対象を指定」できる場合が多いです。

たとえば、内縁の配偶者や長年一緒に暮らしていたが籍を入れていなかったパートナーが、受取人となるケースもあります。

このあたりも、会社の規定がどうなっているかがポイントになります。

Q4. 相続放棄していても、死亡退職金を受け取って問題ない?

原則として、死亡退職金が相続財産でなければ問題ありません。

前のセクションで解説した通り、「死亡退職金」が遺族への給付金という性質を持つみなし相続財産であれば、相続放棄した方でも受け取ることができます。

ただし、制度や表現があいまいな場合、相続財産とみなされることもあり得るため、迷ったら必ず専門家に確認してください。

Q5. 行政書士には、どのタイミングで相談すればいいですか?

できるだけ早い段階がおすすめです。

具体的には、死亡届を出し、葬儀などが一段落したあたりで相談するのがベストタイミングです。

この時期は、他にも「戸籍の収集」「相続人の調査」「遺産分割協議書の作成」など、多くの手続きが重なるため、行政書士のサポートがあると精神的・時間的な負担が大幅に軽減されます。

死亡退職金の手続きは行政書士に相談すべき理由

死亡退職金の制度や手続きは、見た目以上に複雑です。

「会社に聞けばいい」「ネットで調べれば何とかなる」と思っていたものの、いざ進めようとすると、書類の不備・判断ミス・スケジュール管理の難しさに直面し、多くの方が途中で困ってしまいます。

そんなときこそ、行政書士に相談することで、大きな安心とスムーズな解決が得られます。

■ 理由①:会社によって規定が異なり、判断が難しい

死亡退職金の支給は、会社の就業規則や退職金規程に基づいて決まるため、画一的なルールが存在しません。

「相続財産になるのか」「放棄していてももらえるのか」など、会社側の規定と法律の知識が交差する場面も多く、自己判断はリスクを伴います。

行政書士は、こうした規定の読み解きや、法的な立ち位置の整理が得意な専門家です。

■ 理由②:必要書類の収集・作成が煩雑

死亡退職金の請求には、戸籍謄本や住民票、相続関係の証明資料など、多くの書類が必要になります。

これらをすべて自分で準備するのは、時間も手間もかかり、精神的にも大きな負担です。

行政書士に依頼すれば、戸籍の収集や書類作成を代理で行うことが可能です。

「記入ミスでやり直し」などのストレスからも解放されます。

■ 理由③:相続全体の手続きを一括で相談できる

死亡退職金の話は、単独ではなく「相続全体の流れの一部」として発生することがほとんどです。

- 相続人の確定

- 遺産分割協議書の作成

- 相続放棄の手続き

- 不動産や預貯金の名義変更

行政書士に相談すれば、死亡退職金の手続きだけでなく、その他の相続関連の業務もトータルでサポートしてもらえるため、スムーズに全体を進められます。

■ 理由④:精神的な負担を軽減できる

大切な人を失ったばかりの時期に、慣れない法的な手続きを一人で進めるのは、心身ともに大きな負担です。

行政書士に依頼することで、「何をすればいいか」「どうすればいいか」が明確になり、手続きに対する不安やストレスが大幅に軽減されます。

「何かあればすぐ聞ける」存在がいることは、安心感につながります。

■ まずは無料相談からでもOK

「いきなり依頼するのはちょっと不安…」という方でも大丈夫。

多くの行政書士事務所では、初回の無料相談を実施している場合があります。

死亡退職金の可否や手続きの方針などを知るだけでも、状況が大きく整理されるはずです。

迷っている方は、まずは気軽に一歩踏み出してみることをおすすめします。