相続が発生したものの、遺産分割の話し合いが進まず、気づけば数年が経っていた。そんな方も多いのではないでしょうか。

「まだ話し合っていないけれど、家族の間柄だから大丈夫」「今さら動き出すのも気が引ける」と後回しにしているうちに、法律上の「時効」が問題になる可能性があります。

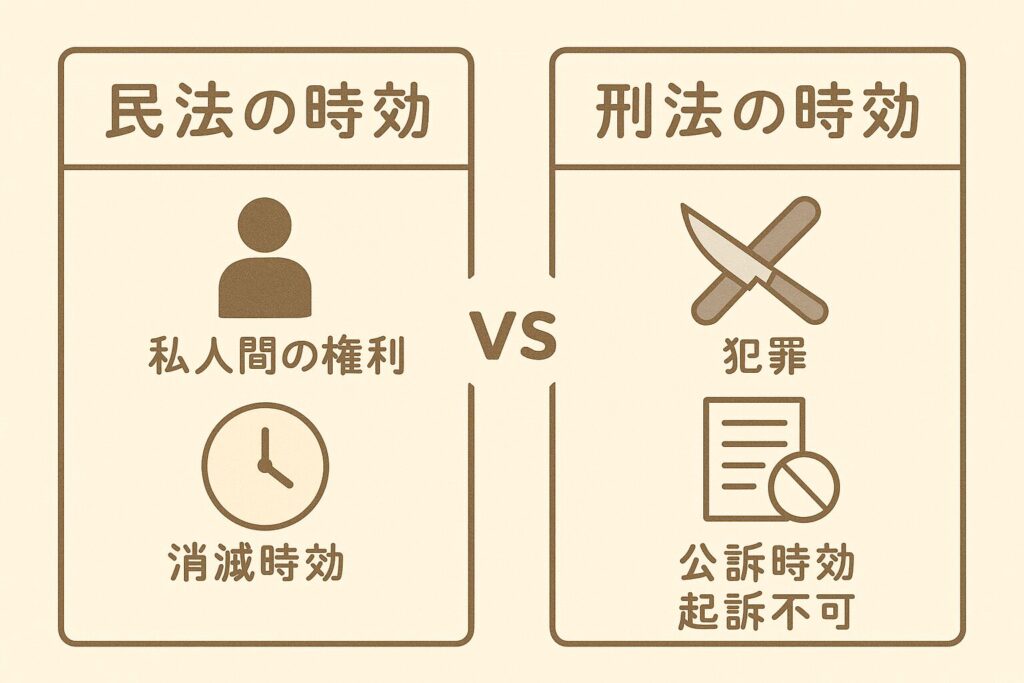

実は、遺産分割に関連するさまざまな手続きや権利には、民法上の時効が適用されるケースが存在します。しかも、誤解されやすいのが、「刑事事件の時効」と混同してしまっている方が非常に多いということ。相続の場面では、時効の起算点・対象・影響がまったく異なります。

この記事では、遺産分割と時効の関係について、行政書士の視点から、基礎から応用までを網羅的に解説します。

「遺産を放置しているけれど、今さら動いても大丈夫?」「兄弟と揉めているけど、これって時効になる?」といった不安をお持ちの方に向けて、すぐに役立つ知識と解決のヒントをお届けします。

また、記事の最後には、専門家に相談する際のポイントや、当事務所のサポート内容もご紹介しています。

遺産分割のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続を終えるためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

そもそも「遺産分割」とは?基本から確認しよう

相続に関する問題は、遺言があるかないか、相続人の関係性、そして財産の内容によって大きく変わってきますが、ほぼすべてのケースで必要になるのが「遺産分割」です。

ここでは、遺産分割の基本について、なるべくわかりやすく整理していきます。

相続が発生したときに必要な手続き

人が亡くなると、その方が持っていた財産(不動産、預貯金、株式、借金など)は、法律に基づいて相続人に引き継がれます。

しかし、それらを「誰が」「どれだけ」「どのように」受け継ぐかを明確にしなければ、財産を現実に使うことができません。

そのため、相続人同士で財産の分け方を決める手続き=遺産分割が必要になります。

遺産分割協議とは何か?

遺産分割の最も基本的な方法が「遺産分割協議」です。

これは、相続人全員で話し合い、財産の分け方を合意することを指します。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

話し合いがまとまったら、合意内容を含む「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が署名・押印します。

協議は口頭でも成立しますが、後々のトラブル防止や、不動産の名義変更・銀行手続きなどを行うためには、書面化が必須です。

遺産分割の方法(協議/調停/審判)

遺産分割には大きく分けて以下の3つの方法があります。

① 協議による分割

相続人全員で合意して、スムーズに進むのが理想です。

② 家庭裁判所での調停

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。中立的な第三者(調停委員)のもと、解決を目指します。

③ 家庭裁判所での審判

調停でも合意できなかった場合、裁判所が一方的に遺産の分け方を決める「審判」という手続きになります。

ここまでのまとめ

- 遺産分割は、相続財産を実際に相続人が取得するために不可欠なプロセス。

- 話し合いで合意できればベストだが、調停・審判も選択肢として存在。

- 「誰かが動くまで」と先延ばしにしていると、後述する時効問題やトラブルに発展する可能性がある。

時効って何?刑法との違いに注意!)

「時効」と聞くと、「事件から◯年経てば罪に問われない」といった刑事事件のイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし、遺産分割に関係する「時効」は、まったく性質の異なる民法上の制度です。

この章では、相続や遺産分割に関わる「時効」について、刑法との違いを含めてわかりやすく解説します。

民法上の「時効」とは?

民法における時効とは、ある一定期間が経過することで「権利を取得したり、逆に失ったりする」法律上の制度です。主に以下の2種類があります。

▶ 消滅時効

一定期間、権利を行使しなかった場合に、その権利が消滅してしまう制度です。

▶ 取得時効

一定期間、他人の物を平穏・公然と使用していた場合に、その物の所有権を取得できる制度です。

遺産分割に関しては主に「消滅時効」が関係します。

よくある誤解:「刑事事件の時効」と混同していませんか?

多くの方が混同しがちなのが、「刑法上の時効」との違いです。

| 項目 | 民法の時効 | 刑法の時効 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 権利関係の安定 | 犯罪の証拠消失などへの配慮 |

| 適用対象 | 私人間の権利・義務 | 犯罪行為(公訴) |

| 時効の効果 | 権利が消える/発生する | 起訴できなくなる |

| 主な関係法 | 民法 | 刑法・刑事訴訟法 |

たとえば、「相続財産を10年間放っておいたけど、時効ってことで自動的に終わったのかな?」という誤解をされる方がいますが、これは刑法の感覚で民法を捉えていることによる誤解です。

「遺産分割の時効って何年なの?」

これは相続トラブルの相談の中でも、非常によく聞かれる質問のひとつです。

実は、「遺産分割そのもの」には一律の時効はありません。つまり、「遺産を分ける」という行為そのものは、時間が経っても基本的には可能です。

しかし、相続に関連して特定の権利を主張したり、請求を行ったりする場合には、「時効」が関係してくるケースが複数存在します。

ここでは、代表的なものを 3つの具体的なケース に分けてご紹介します。

🔹ケース① 遺留分侵害額請求:原則1年以内に請求が必要

■そもそも「遺留分」とは?

たとえば、被相続人(亡くなった方)が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合、他の相続人(次男や長女など)は一切財産を受け取れないのでしょうか?

実はそうではありません。

配偶者や子ども、親には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権が認められており、極端な不公平を防ぐための制度になっています。

■時効のルール

この「遺留分」を侵害されたときに使えるのが「遺留分侵害額請求」という手続きです。

しかし、この請求には次のような時効の制限があります。

| 時効の起算点 | 時効期間 |

|---|---|

| 相続開始と、遺留分が侵害されていることを「知った時」 | 1年 |

| 相続開始を知らなかった場合 | 相続開始から10年経過で時効成立 |

■実例で解説

たとえば…

🌟 例:父が亡くなり、長男だけに全財産を相続する遺言があった。

次男がそれを知ったのは、相続から半年後。そこから1年以内に「遺留分侵害額請求」をしなければ、請求できる権利が時効で消滅してしまいます。

🔹ケース② 不当利得返還請求:原則5年以内に請求

■不当利得ってなに?

相続において、本来受け取るはずだった財産を誰かが独り占めしていたり、使い込んでいた場合などに使われるのが「不当利得返還請求」という制度です。

例えば…

🌟 例:兄が勝手に父の預金を全部引き出して自分のものにしていた。

この場合、他の相続人は「それは不公平だ」として、取り戻すことができる可能性があります。

ただし、これにも時効があります。

■時効のルール

| 時効の起算点 | 時効期間 |

|---|---|

| 利得者と不当性を「知ったとき」 | 5年 |

| 上記に関係なく、利得があった時から | 10年で完全に時効 |

つまり、「そんなこと知らなかった!」という場合でも、10年経っていれば取り戻すことができなくなる可能性が高いのです。

🔹ケース③ 共有物分割請求権:原則として時効はない(ただし注意点あり)

■共有物分割請求とは?

不動産や土地などを相続人全員の共有財産として持っている場合、その状態を解消するために「分けたい」と申し出る権利のことを「共有物分割請求権」といいます。

これは民法上、「いつでも請求できる」とされており、明確な時効はありません。

■でも実際は放置にリスクあり

とはいえ、長期間何もせずに放置していると、「取得時効」という別の時効が成立してしまう可能性があります。

たとえば…

🌟 例:兄弟が共有で持っていた土地を、長男が30年以上単独で使用し、固定資産税も支払い続けていた。

この場合、長男が「自分のものだ」と主張し、取得時効が成立する可能性があるのです。

つまり、法的には共有状態であっても、黙って見過ごしていると「他人のものになってしまう」リスクがあるということです。

🔹補足:時効の「起算点」がとても重要!

多くの方が誤解しているポイントが、「時効は相続が始まった日から自動的にカウントされる」と思い込んでいることです。

しかし実際には、

- 「その権利を行使できることを知ったとき」

- 「その行為が違法だとわかったとき」

など、「知ったとき」からカウントが始まるケースが多いのです。

この「起算点」はとても複雑で、知っていたかどうか、証明できるかどうかによって時効が成立するか否かが変わってしまうため、争いになることもしばしばあります。

ここまでのまとめ

- 遺産分割自体には明確な時効はないが、関連する請求にはそれぞれ時効が存在する。

- 時効期間は「知った時点」からスタートすることが多く、放置は大きなリスク。

- 「いつの間にか時効が成立していた」という事態を防ぐためには、早期の専門家への相談が非常に重要!

遺産分割と時効が関係する主なケース

遺産分割において、時効が特に問題になるのは、「相続人の誰かが長期間手続きを放置していた」「一部の相続人が勝手に財産を処分していた」といった状況です。

こうしたケースでは、気づかないうちに時効により権利が消えてしまうリスクが潜んでいます。

ここでは、実際によくある4つのケースを取り上げながら、時効がどう関係してくるのか、なぜ早めの対応が重要なのかを解説します。

① 相続人の1人が財産を単独で管理・使用していたケース

■どういう状況?

たとえば、親が亡くなったあと、長男が実家の土地を自分の名義に変えて、勝手に使い続けていた。

他の相続人(弟・妹)は「まぁ長男がやるなら…」と放置。気づけば30年経っていた。

■何が問題?

このように、相続人の1人が他の相続人に無断で遺産を使い続けている状態が長期間続くと、「取得時効」が成立する可能性があります。

つまり、「自分のものとして平穏に使っていた期間が20年(もしくは10年)」を超えると、その財産を事実上取得できてしまうということです。

🌟 実例

母の死後、長女が母名義の土地にそのまま住み続け、固定資産税も支払い続けていた。

他の兄弟が「今さら土地を分けたい」と言い出したが、20年経っており、すでに長女に取得時効が成立していた。

② 相続財産の預貯金を一部の相続人が使い込んでいたケース

■どういう状況?

相続手続きが終わっていないにもかかわらず、兄弟の1人が「親の通帳を管理していた」として、預貯金を勝手に引き出して使っていた。

■何が問題?

このような場合、他の相続人は「不当利得返還請求」により取り戻すことができます。

しかし、この請求には「5年または10年の時効」があります。

🌟 実例

父の死亡後、長男が1,000万円の定期預金を勝手に解約して使用。

弟がその事実を知ってから6年後に返還請求をしたが、時効が過ぎていて返還を認められなかった。

③ 遺留分を侵害されたまま放置していたケース

■どういう状況?

被相続人が「全財産を○○に相続させる」という遺言を残していたが、他の相続人が遺留分侵害に気づいたにもかかわらず、何もせず数年が経過した。

■何が問題?

遺留分侵害額請求は、相続と侵害を知ってから1年以内にしないと時効になります。

また、遅くとも相続開始から10年が経つと、知っていたかどうかに関係なく、完全に請求権が消滅します。

🌟 実例

遺言により次男が全財産を取得。長女が納得できず弁護士に相談したが、すでに相続から11年が経過しており、遺留分の請求権が消滅していた。

④ 相続人の一部が遺産分割協議に参加していなかったケース

■どういう状況?

兄弟で遺産分割協議を行ったが、一部の相続人が呼ばれていなかった、または同意していなかった。

それを知らないまま数年後に「そんな協議は無効だ!」と主張するケース。

■何が問題?

このような場合、「協議が無効」であれば基本的に時効にはかかりませんが、相手方が有効な協議が成立していたと主張し、時効で対抗されることもあります。

※具体的には、不当利得返還や損害賠償請求としての扱いになる場合があります。

🌟 実例

遺産分割協議に参加していなかった妹が、15年後に「自分の取り分がない」と主張。

兄が「協議は成立していた」と主張し、不当利得返還請求としての時効が適用され、請求が認められなかった。

ここまでのまとめ

- 時効が問題になるのは、財産を勝手に使われていたり、相続手続きを放置していた場合が多い。

- 相手の行動が明らかに不公平でも、時間が経っていると取り戻せない可能性がある。

- 「知っていたけど、面倒で何もしなかった」ことが、大きな損失につながる。

「まだ大丈夫」と放置することのリスク

「兄弟と揉めるのも面倒だから、今は放っておこう…」

「親の遺産は不動産だけだし、売る予定もないから急がなくていいよね」

相続や遺産分割に関して、こうした先送りの判断をしてしまう方は非常に多く見られます。

しかし、遺産分割を「まだ大丈夫」と思って放置することには、法律的にも現実的にも大きなリスクがあります。

ここでは、実際に起こり得る主なリスクを4つご紹介します。

① 時効により権利が消滅する

最大のリスクは、これまでご説明してきたように、時効によって自分の権利が完全に消滅してしまうことです。

- 遺留分の請求権 → 原則1年で時効

- 不当利得返還請求 → 原則5年(もしくは10年)

- 土地や建物 → 単独で使われ続けると取得時効が成立する可能性

時間が経てば経つほど、自分の取り分を主張することが法的にできなくなるリスクが高まるというわけです。

POINT

「あとで話そう」ではなく、「気づいた時点で必ず確認・行動」することが重要です。

② 他の相続人に勝手に財産を処分されてしまう

不動産や預貯金などの相続財産は、手続きをしないままで放置していると、他の相続人が勝手に使ったり処分してしまうケースがあります。

- 預金を勝手に解約

- 不動産を無断で売却・賃貸

- 相続税の支払いに使われてしまう

これが発覚しても、時効が過ぎていれば取り戻すことが難しいため、後悔しても手遅れという事態になりかねません。

③ 時間が経つほど、相続関係が複雑になる

相続を放置していると、次のような問題がどんどん積み上がっていきます。

- 相続人が死亡し、次の世代に引き継がれてしまう

- 誰が相続人なのか把握できなくなる

- 共有名義のままで固定資産税の請求先が宙ぶらりん

- 売却や利用の合意が取れず、財産が塩漬け状態に

時間が経てば経つほど、関係者が増え、手続きのハードルが高くなるのです。

例

祖父の土地を放置していたら、相続人が10人以上に。話し合いがまとまらず、結局使えないまま…

④ 家族・兄弟間の信頼関係が崩れる

相続は、単なる財産分けではありません。「家族関係」そのものが揺らぐ大きなイベントでもあります。

最初は「まだ話し合うのも気まずいから…」と放置していた結果、

- 相続人の1人が勝手に動いていた

- 一部の人だけが得をしていた

- 話し合いのタイミングを逃して感情的な対立に発展

といった形で、修復が難しい深刻な関係悪化を招くケースも少なくありません

大切なのは、関係が悪くなる前にきちんと話し合いを始めること。

専門家に間に入ってもらうことで、スムーズに協議を進めることも可能です。

ここまでのまとめ

- 「今は問題ないから…」と放置していると、法律上も人間関係上も、取り返しのつかない事態に発展する可能性がある。

- 時効によって請求権が消えるだけでなく、話し合いすら困難になるケースも多い。

- トラブルになる前に、早めの対応・専門家への相談がリスクを大きく減らすカギ!

時効にかからないためにやるべきこと

これまで見てきたように、遺産分割の放置や相続トラブルには「時効」という見えないタイムリミットがあります。

では、自分の権利を守り、後悔しないために、どのような行動を取るべきか?

ここでは、「今すぐできること」から「専門家に頼るタイミング」まで、時効を防ぐために重要な4つのポイントをご紹介します。

① できるだけ早く、相続人同士で話し合いを始める

何より大切なのは、相続が発生したら、なるべく早く家族・兄弟で遺産分割について話し合うことです。

- 「感情的になりそうで避けたい」

- 「今は忙しいからまた今度」

という気持ちもわかりますが、話し合いを先送りにすればするほど、時効だけでなく関係性の悪化やトラブルの種にもなりかねません。

ポイント

相続が発生したら、できれば3か月以内には一度、相続人全員での会話の機会を持つのが理想です。

② 話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停も選択肢に

どうしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。

- 調停では中立な第三者(調停委員)が間に入ってくれるため、冷静な話し合いが可能

- 時効の中断(※)にもつながることがある

💡 補足:時効の中断とは?

たとえば調停を申し立てたことで、一時的に時効の進行が止まることがあります(これを「時効の完成猶予・更新」といいます)。

「請求や裁判などの行動」を取ることで、時効のリスクを回避することができるのです。

行政書士の視点

調停に至ると、対応できる専門家は弁護士のみとなります。

③ 書面でのやり取りや証拠の保全をしておく

口約束だけでは、「いつ、誰が、何を知っていたか?」という証明が非常に困難になります。

- 相続人間でのやり取りはなるべくLINEやメールなど、記録が残る形にする

- 遺産分割協議書や財産目録など、手続きに必要な書類はしっかり保管

- 相手が自分の権利を侵害していたことを証明できる証拠(通帳、登記簿など)も早めに確保

これらを準備しておくことで、万一トラブルや裁判になったときに、自分の権利をしっかり主張することができます。

④ 専門家に早めに相談する

最後に何よりも大切なのが、早い段階で専門家に相談することです。

行政書士、弁護士、司法書士など、それぞれの分野の専門家が、相続に関するさまざまなアドバイスをしてくれます。

▶ なぜ早めの相談が大切なのか?

- 時効が迫っているかどうかの判断は、一般の方では非常に難しい

- 法的に有効な対策(請求書の送付、調停申し立てなど)を講じるタイミングを逃さない

- 話し合いがうまくいかない場合でも、専門家が間に入ることでスムーズに進むことが多い

よくある声:「もっと早く相談しておけば…」

→ 実際に、遺産分割や相続トラブルで苦労された方の多くが、こう語っています。

特に、「時効が近い」「財産を勝手に使われているかもしれない」と感じたときは、すぐに行動に移すことが重要です。

ここまでのまとめ

- 時効を防ぐには、「早めの話し合い」「法的手続きの準備」「証拠の確保」「専門家のサポート」が不可欠。

- 「あとで」は通用しないのが法律の世界。行動した人だけが、自分の権利を守ることができる。

- 特に、相続開始から1年・5年・10年という節目を意識し、迷ったらすぐに専門家へ相談!

よくある質問Q&A

遺産分割や時効に関する知識は、専門的で複雑に感じられるかもしれません。

ここでは、これまで実際に多くの方から寄せられた「よくある質問」にわかりやすくお答えします。気になる疑問がある方は、まずここをチェックしてみてください!

Q. 相続登記をしていないとどうなるの?

A. 不動産の名義が亡くなった方のままだと、法的なトラブルや相続手続きの遅れにつながります。

たとえば、売却や担保設定ができず、不動産の活用が制限されてしまいます。また、令和6年(2024年)4月から相続登記の義務化がスタートし、正当な理由なく放置すると過料(罰金)対象にもなります。

Q. 相続放棄したら、遺産分割協議に参加しなくていいの?

A. はい、相続放棄した人は「最初から相続人ではなかった」扱いになるため、遺産分割協議には参加できません。

ただし、相続放棄が家庭裁判所に受理されていることが前提です。「口頭で放棄した」といったケースは法的に認められず、後々トラブルになることがありますので、必ず正式な手続きをしましょう。

Q. 時効が成立していても、何かできる方法はありますか?

A. 時効が成立してしまうと、原則として権利を主張することは難しくなりますが、「時効が成立していない」と主張する余地が残っていることもあります。

たとえば、

- 時効の「起算点」(スタート時点)が実は最近だった

- 相手方が「時効を主張しない」としていた

- 請求書や調停の申立てなどで時効の中断・更新が行われていた

などの要素があれば、請求が可能なケースもあります。

時効に関しては細かな事実確認が非常に重要なので、諦めずに専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 兄弟間で合意できていなくても時効になるの?

A. 合意できていなくても、「行動しないまま時間が経てば」一部の権利が時効にかかる可能性があります。

たとえば、兄が親の預金を勝手に使い込んでいたのに、他の兄弟が何もしないで5年以上経過したという場合、不当利得返還請求の時効が成立してしまうこともあります。

重要ポイント

相手と合意できていなくても、請求や調停の申立てなどの「行動」を起こしていないと時効は進み続けます。

Q. 弁護士と行政書士、どちらに相談すべき?

A. 内容によって異なりますが、「書類作成や手続きのサポート」は行政書士、「訴訟など争いの対応」は弁護士が対応します。

迷ったときは、まずは行政書士に相談して全体像を把握し、必要に応じて弁護士を紹介してもらうという流れがスムーズです。

当事務所でも、状況に応じた専門家との連携体制を整えていますので、お気軽にご相談ください。

ここまでのまとめ

- 遺産分割に関する「ちょっとした疑問」が、後に大きなトラブルに発展することもある

- 自分で調べた知識だけでは判断できない部分が多いため、気になることがあれば早めに専門家に聞くのがベスト

- 「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思わずに、相談のハードルを低くしておくことが大切

まとめ:時効を甘く見ず、早めの対応が鍵!

遺産分割に関するトラブルや悩みは、表面上は「家族間の問題」に見えても、実は法律上のルールや期限が密接に関係しています。

その中でも特に注意しなければならないのが、「時効」という見えないタイムリミットの存在です。

今回の記事でお伝えした主なポイント

- 遺産分割そのものには明確な時効はないが、関連する請求権(遺留分・不当利得など)には時効が存在

- 時効のカウントは「知ったとき」から始まるケースもあり、本人が気づいていなくても進行していることがある

- 長期間放置してしまうと、取り戻せるはずだった財産が失われる可能性も

- 「あとでやろう」では手遅れに。「今、動き出すこと」が自分の権利を守る第一歩

専門家に相談することで、「後悔しない相続」を実現できる

相続問題は、放置すればするほど複雑になり、家族間の関係にも深い影響を与えます。

特に「時効」は、一度成立してしまうと取り返しがつかないことがほとんどです。

しかし、早い段階で専門家に相談すれば…

- 「今の状態で何が問題なのか」

- 「どんな権利を主張できるのか」

- 「時効までに何をすればいいのか」

を明確にした上で、トラブルを未然に防ぐための的確なサポートを受けることができます。

「迷ったら相談」で後悔しない未来を

「こんなことで相談していいのかな?」「まだ大丈夫じゃないかな…」

そう思っているうちに、気づけば取り返しのつかない事態になっていた――

これは本当によくある現実です。

だからこそ、「まだ何も起きていないうちに」相談することが、いちばんのリスク回避策。

相続の話はデリケートですが、正しい知識と冷静な対応が、家族全員にとっての安心へとつながります。

結論:時効は「静かにあなたの権利を奪っていく」

- 「まだ揉めてないから大丈夫」ではなく、「今動けば防げる」未来があります。

- 専門家は、あなたが感情的にならずに問題を整理するお手伝いができる存在です。

- 行動の第一歩として、まずは一度ご相談ください。

行政書士への相談で安心・確実に解決へ

相続や遺産分割の問題は、知識だけで解決するのが難しいことも多々あります。

法律的な知識に加え、相続人同士の人間関係、手続きの複雑さ、書類の整備、スケジュールの管理、こうしたすべてを自分たちだけで行うのは、大きな負担です。

そこで頼りになるのが、相続の専門家である行政書士です。

IT行政書士事務所で対応できること

当事務所では、以下のようなサポートを行っております。

- 遺産分割協議書の作成

- 相続人調査・戸籍収集

- 相続関係図の作成

- 財産目録の作成サポート

- 相続登記のための司法書士との連携

- 税務対策のための税理士のご紹介

- 相続人同士の話し合いのサポートや助言

- 調停や紛争性がある案件は弁護士をご紹介

「どこから手をつければいいかわからない…」という方にこそ、まずはご相談いただきたいと思っています。

初回相談の流れ

ご相談の流れは、非常にシンプルです。

- 【お問い合わせ】…外出していることも多く、問い合わせフォームからご連絡ください。

- 【日程調整】…ご都合の良い日時で、面談またはオンライン相談を設定します

- 【初回相談(30〜60分)】…状況を丁寧にヒアリングし、考えられる対応策をご提案します

- 【お見積り】…ご希望があれば、正式なご依頼に向けたお見積りも提示いたします

初回のご相談では、「本当に依頼すべきかどうか」だけでもご判断いただいて構いません。

相談予約・お問い合わせはこちら

相続は、「知っているだけ」「考えているだけ」では前に進みません。

少しでも不安を感じているなら、今この瞬間から一歩踏み出すことが、後悔しない相続への第一歩です。

行政書士プロフィール

行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)

- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中

- 趣味:競泳

- メッセージ:

「遺言は難しいことではなく、優しさのカタチです。

家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

お問い合わせはこちら

📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

☎ お電話:03-6820-3968

お気軽にご相談ください!

- 「こんなこと聞いてもいいのかな?」

- 「まだ相続発生していないけど、準備しておきたい」

- 「兄弟が話し合いに応じてくれない…」

どんなお悩みでも大丈夫です。

相続の問題は、早く動いた人がスムーズに進められるものです。

あなたのご不安を、私たちが一緒に整理し、解決への道筋をご提案いたします。