「遺言書があるから、相続でもめることはないはず。」

そう信じていたのに、いざ相続が始まってみると、思いもよらぬトラブルに発展してしまう。

実はこうしたケース、決して珍しくありません。

相続における遺言書は、亡くなった方の意思を尊重する大切な法的文書です。

しかし、遺言書には効力の限界があることをご存じでしょうか?

特に注意すべきなのが、相続人に認められた「遺留分(いりゅうぶん)」という権利の存在です。

この遺留分を侵害するような遺言内容は、たとえ本人が自筆で丁寧に書いたものであっても、

一部が無効になったり、裁判沙汰に発展したりするリスクを孕んでいます。

この記事では、

「遺言書の効力とは何か?」

「遺留分との関係でどんな問題が起こるのか?」

「相続トラブルを未然に防ぐにはどうすればいいか?」

をわかりやすく解説します。

これから遺言書を作成しようとしている方も、相続に疑問を感じている方も、

トラブルの芽を早めに摘み、円満な相続を実現するために、ぜひ最後までお読みください。

目次

はじめに|遺言書があるのに相続で揉めるのはなぜ?

遺言書は絶対ではない?多くの人が抱く誤解

遺言書があれば、相続はスムーズに進む。

そう考えるのは、決して不自然なことではありません。実際、遺言書には被相続人(亡くなった方)の意思が反映されており、それが法的効力を持つ以上、相続分配の指針として強い影響力を持ちます。

しかし、現実には「遺言書があったのに相続でもめた」「遺言内容に納得できない」という声が後を絶ちません。

なぜ、法的文書である遺言書が存在してもトラブルが発生するのでしょうか?

「遺留分」という法律上の権利の存在

その大きな原因の一つが、相続人に法律で保障された「遺留分」という制度の存在です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められた「最低限の取り分」です。

たとえ遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記されていたとしても、他の相続人がその取り分(遺留分)を主張すれば、その遺言の一部は効力を持たなくなる可能性があります。

つまり、遺言書の効力と遺留分の権利が衝突するケースでは、遺言書どおりにはならないことがあるのです。

本記事では、そうした「遺言書があっても揉める理由」を明らかにし、遺留分と遺言書の関係性をわかりやすく解説していきます。

正しい理解を持つことで、あなた自身やご家族が無用なトラブルを回避できる可能性が高まります。少しでもお役に立てれば幸いです。

遺留分とは何か?相続人に認められた最低限の取り分

遺留分の定義と役割

遺留分とは、法定相続人のうち一定の者に対して認められている「最低限の相続分」を指します。

被相続人が生前にどのような遺言を残したとしても、この遺留分を侵害することは原則としてできません。

なぜなら、遺留分制度は「家族の生活保障」や「公平な資産分配」を目的としているからです。

仮に、全財産を特定の相続人に集中させる遺言が残されていた場合でも、遺留分を持つ他の相続人は、その侵害された分を請求する権利があります。

この制度があることによって、一部の相続人が不当に排除されるリスクを防ぎ、相続全体のバランスを保つ役割を果たしています。

誰が遺留分を請求できるのか(対象となる相続人)

遺留分を請求できるのは、次の法定相続人のうち一定の人に限られます。

| 相続人の種類 | 遺留分の有無 |

|---|---|

| 子(直系卑属) | あり |

| 配偶者 | あり |

| 親(直系尊属) | あり(※子がいない場合) |

| 兄弟姉妹 | なし |

特に注意すべきなのは、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点です。

そのため、遺言によって全財産が他の相続人に渡る場合でも、兄弟姉妹は法的にそれを取り戻す手段がありません。

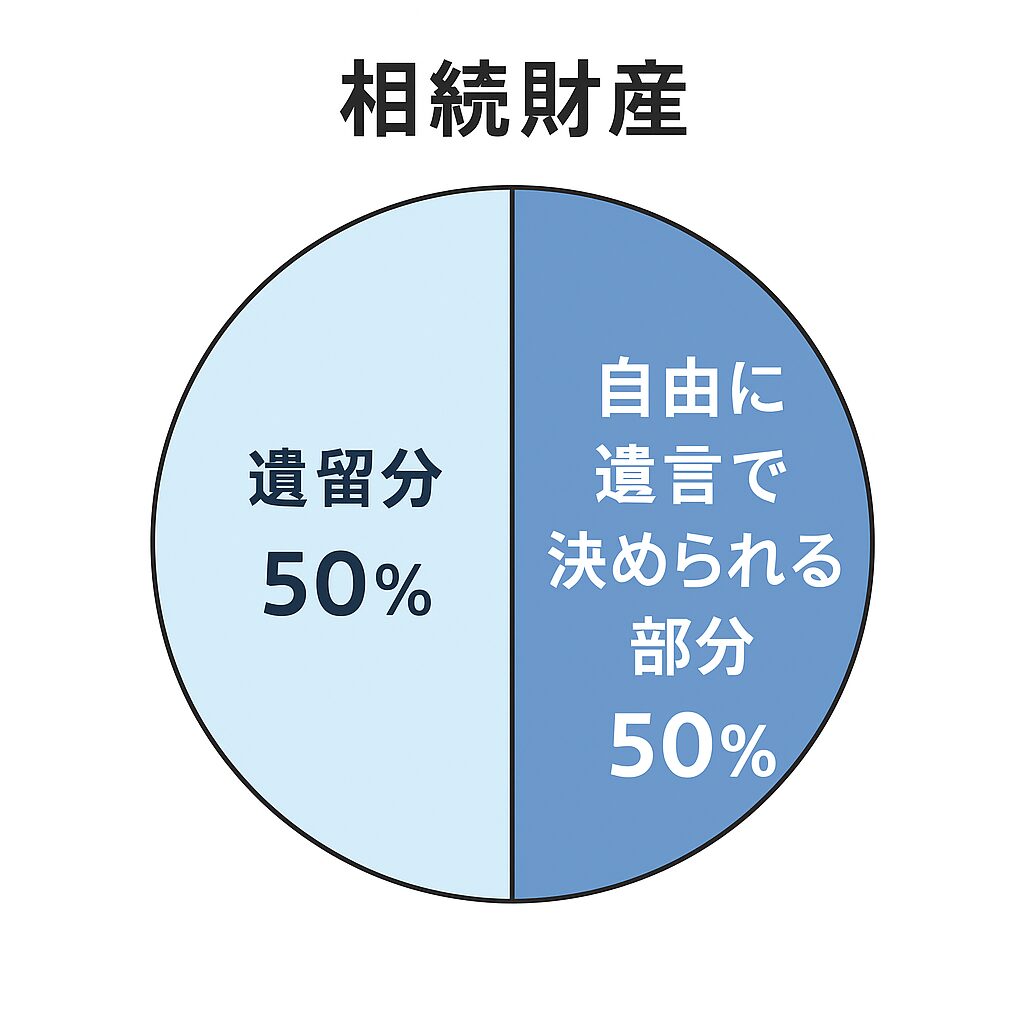

遺留分の割合はどれくらい?

遺留分の割合は、相続人の構成によって以下のように定められています。

- 直系尊属のみが相続人の場合:遺留分は相続財産の 1/3

- その他(子や配偶者がいる場合):遺留分は相続財産の 1/2

たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいた場合、2人合わせて法定相続分の半分が遺留分として保証されることになります。

具体例

仮に相続財産が3,000万円で、相続人が妻と子1人だった場合

→ 遺留分全体:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円

→ 妻と子にそれぞれ750万円ずつの遺留分がある、という計算になります。

このように、遺留分とは「たとえ遺言があっても譲れない権利」です。

次のセクションでは、その遺留分と遺言書の効力がどのように関わるのかについて、より深掘りしていきます。

遺言書と遺留分の関係|どこまで効力があるのか

遺言書の効力が及ぶ範囲

遺言書は、被相続人の最終意思を法的に反映できる非常に重要な文書です。

民法では、遺言により次のような内容を指定することができます:

- 誰にどれだけの財産を相続・遺贈させるか

- 誰を相続人から廃除するか

- 未成年後見人の指定

- 財団法人の設立 など

このように、遺言書は生前の意思を尊重するための強力な手段であり、相続人は基本的にその内容に従うことになります。

ただし、遺留分を侵害している場合、その部分については効力が制限される可能性があるのです。

遺留分を侵害する遺言はどうなる?

遺言書が遺留分を侵害しているかどうかは、相続開始時点の財産状況・相続人の構成などを踏まえて判断されます。

遺留分を侵害している場合、該当する相続人は「遺留分侵害額請求」をすることで、侵害された分の財産を金銭で請求できます。

この請求により、遺言書の記載内容が一部無効になるわけではありませんが、受遺者や他の相続人は相応の金銭を支払う義務を負うことになります。

つまり、遺言書は有効でも、内容どおりの分配が現実にはできない場合があるということです。

実際に起きるトラブル事例(簡単な例つき)

💥 事例:長男に全財産を遺贈した遺言書がトラブルの火種に…

父親が亡くなり、遺言書には「長男に全財産を相続させる」と書かれていました。

法定相続人は長男と次男の2人。しかし、父親の遺産はすべて長男へ渡ることになっており、次男には一切なし。

これに納得がいかなかった次男は、遺留分(この場合、全体の1/4)を請求。

結果的に、長男は次男に対して金銭で遺留分相当額を支払うことに。

このように、「遺言書があるから安心」という思い込みが、かえって争いの原因となるケースは少なくありません。

遺言書と遺留分は、対立関係にあるのではなく、両立すべきものです。

遺言書の効力を最大限に活かすためにも、遺留分を正しく理解し、考慮することが不可欠なのです。言書を書くときには、遺留分に配慮した設計と、法的知識に基づく対策が欠かせません。

遺留分侵害額請求とは?権利を守るための手続き

遺留分減殺請求制度との違い(2019年改正前後)

2019年7月に民法が改正される以前、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」という手続きを行っていました。

この制度では、実際に贈与や遺贈された物そのものを取り戻すことが可能でした。

しかし、相手にとってはせっかく手に入れた財産を取り上げられることになり、トラブルが長期化するケースも多々ありました。

現在では、制度が大きく変わり、「遺留分侵害額請求」という方式が採られています。

これは、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる制度であり、現物の返還は原則として不要です。

この改正により、相続人同士の争いが多少なりとも柔らかく・合理的な形で処理されるようになったのです。

請求できる期間(時効)と必要な準備

遺留分侵害額請求は、期限を過ぎると権利が消滅してしまいます。

以下の2つのどちらか早い方が適用されるため、注意が必要です。

- 相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年以内

- 相続開始から10年以内

この時効は非常にシビアです。たとえ納得いかない内容でも、「まあいいか」と放置しているうちに、取り戻せるはずの財産が一切請求できなくなるリスクがあります。

また、請求にあたっては以下のような情報・資料の準備が必要です。

- 被相続人の財産目録(遺産の全体像)

- 自分の法定相続分と遺留分の割合

- 遺言書や生前贈与の有無

- 他の相続人や受贈者の連絡先

適切な書類が揃っていない場合、請求が通らなかったり、不利な交渉を強いられる可能性もあります。

請求の流れと注意点

実際の遺留分侵害額請求は、以下のような流れで進みます。

- 内容証明郵便などで請求の意思表示をする

→ これが時効を止める重要なポイント - 交渉による解決を目指す(任意交渉)

→ 話し合いで合意できれば、訴訟に発展しない - 合意できなければ家庭裁判所へ調停・訴訟

→ 時間・費用がかかるため、できる限り交渉での解決が望ましい

請求には法的な知識と手続きが求められるため、弁護士など専門家のサポートを受けることが強く推奨されます。

特に、感情的なもつれが生じやすい相続問題では、第三者が介入することで冷静かつ適正な解決がしやすくなるメリットがあります。

遺言書を有効にするために|遺留分に配慮した書き方とは

トラブルを避けるためのポイント

遺言書を作成する目的の一つは、相続に関するトラブルを防ぐことです。

しかし、遺留分を無視した内容では、かえって争いの火種となり、最悪の場合、裁判にまで発展してしまうこともあります。

そこで大切なのは、「遺留分に配慮した遺言書」を作成すること。

これは、単に法律に従うというだけでなく、遺された家族の関係を守るための思いやりでもあります。

次のようなポイントを押さえると、トラブルのリスクを大幅に減らすことができます:

- 相続人の構成と法定相続分・遺留分を正しく把握する

- 特定の人に多くの財産を渡したい場合は、他の相続人とのバランスを考える

- 相続理由や経緯をきちんと説明する(次項の付言事項など)

付言事項の活用

遺言書には、法律的な効力を持たない「付言事項(ふげんじこう)」を記載することができます。

これは、相続の背景や被相続人の思いを伝えるための自由記述欄のようなものです。

例えば、

- 「長男にはこれまで家業を支えてもらったため、多めに相続させたい」

- 「次男には生前に十分な援助をしてきたので、今回は控えめな相続とした」

- 「家族みんなが円満に過ごしてくれることを願っています」

このように記載することで、遺言の意図を家族が理解しやすくなり、感情的な対立を避けやすくなります。

実際に、付言事項があったことで「納得できた」「争わずに済んだ」という事例も少なくありません。

相続人との事前コミュニケーション

可能であれば、生前のうちに相続人とコミュニケーションを取っておくことも重要です。

もちろん、すべてを話す必要はありませんが、相続の方針や思いを共有しておくことで、「こんなはずじゃなかった」というトラブルを防ぎやすくなります。

特に、以下のような場合は要注意です。

- 相続人が複数いる中で、特定の人に多く遺す

- 事業や不動産など分けにくい財産がある

- 前妻・前夫との子どもがいる(いわゆる「再婚家庭」)

このようなケースでは、一方的な遺言だけでは誤解が生じやすく、円満な解決が難しくなりがちです。

専門家に相談するメリット

遺言書は、自筆で作成することも可能ですが、法的なミスや記載漏れ、形式の不備があると無効になる恐れがあります。

また、遺留分を侵害しないようにバランスを取るには、法律や相続実務の専門知識が必要です。

そこでおすすめしたいのが、弁護士・司法書士・行政書士など専門家への相談です。

専門家に依頼することで、

- 法的に有効な遺言書を確実に作れる

- 遺留分を考慮した分割方法のアドバイスがもらえる

- 家族の事情に応じた適切な文面を作成できる

といったメリットがあります。

一度きりの相続だからこそ、「これで本当に大丈夫だろうか?」という不安があれば、プロの視点でのチェックを受けることを強くおすすめします。

なぜ行政書士のサポートが必要なのか?

遺言書は、自分の意思を最期に残すための大切な文書です。

しかし、その書き方や内容のバランスを誤ると、かえって家族間の争いの火種になってしまうことがあります。

そこで重要なのが、法律や相続実務に精通した行政書士のサポートです。

法的に「有効」でも、感情的に「納得」されない遺言は危険

形式的に有効な遺言書であっても、法定相続人の誰かが強く反発し、遺留分の請求や訴訟に発展するケースは少なくありません。

行政書士は、法律的な有効性だけでなく、

- 家族構成

- 財産の種類や配分

- 受け取る側の感情や関係性

などを総合的に見ながら、「争いにくい遺言書」を設計することができます。

「遺留分に配慮した遺言」を形にできるのが行政書士の強み

遺言書で重要なのは、「誰に何を残すか」だけでなく、「遺留分をどう扱うか」という視点です。

行政書士は、遺留分の法的な計算を踏まえた上で、

- どこまで配分できるか

- 誰にどう説明をすべきか

- 補足文(付言事項)で気持ちを伝えるべきか

などを具体的な文案に落とし込むことができます。

財産目録や相続関係図の作成もプロの仕事

遺言書を正しく機能させるには、

- 相続関係を正確に把握した「相続関係説明図」

- 財産の種類や評価を明確にした「財産目録」

の作成が欠かせません。

行政書士はこれらの書類を公的書類に基づいて正確に作成することができ、必要に応じて公正証書遺言の作成サポートや、公証人との調整も行います。

「自分でできる」と思っている方ほど要注意!

ネットや書籍を見ながら自筆で遺言書を書く方も増えていますが、以下のような失敗が頻発しています。

- 日付や署名が不備で無効になる

- 財産の分け方が曖昧で争いになる

- 法的には有効でも、感情的な対立を招いてしまう

行政書士に相談することで、こうしたリスクを未然に防ぎ、確実に機能する遺言書を残すことができます。

ネットで見つけたテンプレートから遺言書を作成する方も多いですが、法的に有効な遺言で、親族の目に触れたときにどうなるか?まではカバーすることが難しいです。

まとめ:安心を届けるのが専門家の役割

遺言書は「書ける」ことと「正しく機能する」ことは別です。

行政書士は、その橋渡しをする存在として、法的知識と実務経験をもとに、あなただけの争わない遺言を形にします。

「家族の安心のために今できることをしたい」

そう思ったら、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

6. 専門家が教える、遺留分トラブルを防ぐ3つのポイント

ここまで読んで、「遺留分って厄介だな…」と感じた方もいるかもしれません。

しかし、遺留分をめぐる相続トラブルは、遺言書の作り方ひとつで防ぐことができます。

ここでは、行政書士としての視点から、遺留分トラブルを未然に防ぐための3つの重要なポイントを解説します。

ポイント1:付言事項で気持ちを伝える

遺言書には、法的効力を持つ「主文」のほかに、自由に書ける付言事項という欄があります。

例えば以下のような内容を記載できます。

- 「長男に多めに相続させるのは、介護や事業継承の負担をかけたためです」

- 「他の家族には感謝しており、今後も良い関係を続けてほしいと思っています」

このように、単に分け方を記すだけでなく、想いを残すことで遺族の納得感を高めることができます。

ポイント

付言事項は法的強制力こそありませんが、感情面でのトラブル回避には非常に効果的です。

ポイント2:遺留分に配慮した財産配分を考える

たとえば、「長男に家業と不動産を相続させたい」という希望がある場合、次のような対応が可能です。

- 現金や預貯金などを他の相続人に渡してバランスをとる

- 遺留分相当額を生命保険でカバーする(受取人を指定)

このように、遺留分をあらかじめ計算し、配分に反映させることで請求を防げる可能性が高まります。

ポイント

遺言書は「気持ち」と「法律」のバランス設計が命です。。感情的にも法的にも納得できる形に整えることが理想です。

ポイント3:家族との事前コミュニケーションをとる

「遺言書はサプライズで渡すもの」と思っている方もいますが、実際には生前の話し合いが何よりのトラブル予防策です。

- 「なぜこのような内容にしたのか」

- 「家族のことをどう考えているのか」

などを本人の口から説明しておくことで、亡くなった後の誤解や不信感を未然に防ぐことができます。

ポイント

特に遺留分を減らすような内容を含む場合は、事前の合意形成や説明が非常に大切です。

まとめ:トラブルは準備で防げる

遺留分トラブルは、決して避けられないものではありません。

少しの工夫と、専門家のアドバイスを取り入れるだけで、将来の争いを大きく減らすことができます。

「うちはきっと大丈夫」ではなく、「大丈夫にするための準備」を今から始めましょう。

よくある質問(Q&A)

遺言書と遺留分の関係は、専門家でも判断が難しいケースがあるほど複雑です。

ここでは、実際によく寄せられる質問をピックアップし、専門家目線でわかりやすく回答していきます。

Q1. 遺言書があっても遺留分は請求できますか?

A. はい、請求できます。

遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の法定相続人が遺留分を持っている場合は、遺留分侵害額請求という形で取り戻すことが可能です。

遺言の内容が法的に有効であっても、遺留分という最低保障は別枠で守られている権利です。

Q2. 遺言書に「遺留分を認めない」と書かれていたらどうなりますか?

A. 法的には無効です。

遺言書の中に「次男には遺留分を一切与えない」といった記載があっても、法的には効力がありません。

このような記述があったとしても、相続人が遺留分を請求すれば、法律に基づいて支払わなければなりません。

Q3. 遺留分をあえて無視したい場合、どうすればいいですか?

A. 専門的な対策が必要です。

たとえば以下のような方法があります。

- 遺留分の放棄を生前に家庭裁判所で認めてもらう(遺留分放棄申立)

- 遺言代用信託や生命保険の活用で受け渡し方法を工夫する

- 生前贈与を使って徐々に財産移転を進める(ただし5年以内の贈与は注意)

こうした方法はケースによって有効性が異なるため、行政書士など専門家に相談することが前提となります。

Q4. 遺留分に配慮した遺言って、実際にどう書けばいい?

A. 「誰に・どの財産を・なぜそのように渡すのか」を明確に書くことが重要です。

具体的には以下のような工夫が有効です。

- 財産の内容を明確にし、法定相続分や遺留分を計算に入れて配分する

- 付言事項で感謝の気持ちや考え方を丁寧に伝える

- 相続関係図や財産目録を添付する

形式と内容の両方を整えることで、「納得される遺言書」を目指せます。

Q5. 遺留分の請求期限(時効)はいつまで?

A. 原則として「知った日から1年」「相続開始から10年」です。

遺留分侵害額請求は、以下のどちらか早い方で時効が成立します。

- 侵害されたことを知った日から1年以内

- 被相続人が亡くなってから10年以内

これを過ぎると、たとえ正当な請求でも法的には無効になるため注意が必要です。

まとめ:疑問や違和感があったら、早めの行動がカギ

相続・遺言・遺留分の問題は、「なんとなく放置」してしまうと大きなトラブルに発展する可能性があります。

少しでも違和感を覚えたら、早めに行政書士や専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:争わない遺言書を作るために今できること

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事では、「遺言書があっても安心できない」という現実を、遺留分という制度と絡めて具体的にご紹介してきました。

- 遺言書で思い通りに財産を渡そうとしても、法定相続人には遺留分という取り分が保障されている

- それを無視した遺言は、法的な争いや家族の分裂を招く可能性がある

- しかし、遺留分に配慮しながら遺言を作る方法はちゃんとある

ということが、おわかりいただけたのではないでしょうか。

大切なのは「制度の理解」と「第三者の視点」

遺言書を単に書くのではなく、誰が読んでも納得できるように設計することが重要です。

- 感情的にも法的にもバランスの取れた配分

- 付言事項などを使った気持ちの伝達

- 家族の構成・状況に合った配慮

これらを、法律のプロである行政書士が第三者として一緒に考えることで、初めて「争わない遺言書」が完成します。

あなたの思いを「安心」に変えるために

「家族に負担をかけたくない」

「大切な人にきちんと想いを遺したい」

そう願うあなたの気持ちは、ほんの少しの準備と専門家のサポートで、しっかり形にすることができます。

行政書士は、あなたの事情や想いに寄り添いながら、遺留分を踏まえた最適な遺言書の作成をサポートします。

まずは気軽に相談してみませんか?

- 「今の遺言書、このままで大丈夫かな?」

- 「まだ作っていないけど、そろそろ準備したい」

- 「親の遺言内容に納得できない…何ができる?」

そう感じたタイミングが、動くべき時です。

初回相談無料やチェックサービスなどを用意している事務所も多くあります。

あなたとあなたの家族の未来のために、まずは一歩を踏み出してみましょう。

記事の総まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| ❌ 遺言書だけでは不十分 | 遺留分を無視すると法的に争われるリスク |

| ✅ 遺留分を知ることがカギ | 制度を理解すれば安心な遺言が可能 |

| 👨⚖️ 専門家の力を借りる | 行政書士が実務・感情の両面をサポート |

| 📝 今日からできること | 内容の見直し、家族との話し合い、無料相談 |

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。

もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」

- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」

- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。

まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

✅ 無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

- 遺言って何から始めればいいの?

- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?

- 自分で書いた遺言書を見てほしい

- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?

- 相続の流れも一緒に知りたい など

💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

✅ 実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。

地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)

- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

✅ ご相談の流れ

- 【STEP1】お問い合わせ

→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整

→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)

→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り

→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

✅ ご相談方法(選べます!)

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |

| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |

| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |

✅ 行政書士プロフィール

行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)

- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中

- 趣味:競泳

- メッセージ:

「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。

家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

📩 お問い合わせはこちら

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。

どんな小さなことでも構いません。

今すぐ、気軽にご連絡ください。