近年、スマートフォンやタブレットを使って手軽に遺言を作成できる「遺言アプリ」が注目されています。高齢化社会の進行に伴い、相続トラブルを未然に防ぐために遺言の重要性が高まる中、専門家に依頼する時間やコストを削減できるツールとして人気が高まっています。しかし、遺言には法的効力が求められるため、アプリを利用する際には注意が必要です。本記事では、遺言アプリのメリット・デメリット、選び方、そして専門家に依頼する場合との違いを詳しく解説します。

目次

遺言アプリとは?

遺言アプリは、スマートフォンやパソコンで遺言書を作成・管理できるツールです。従来は弁護士や行政書士に依頼して作成することが一般的でしたが、遺言アプリを利用することで、誰でも簡単に遺言を作成できます。

主な機能

- テンプレートの提供: 遺言書の基本的なフォーマットを提供。

- ガイド機能 : 作成手順をわかりやすくナビゲート。

- デジタル保管 : 作成した遺言書をクラウド上に安全に保管。

- 法的チェック : 一部のアプリでは法的専門家によるチェックサービスも。

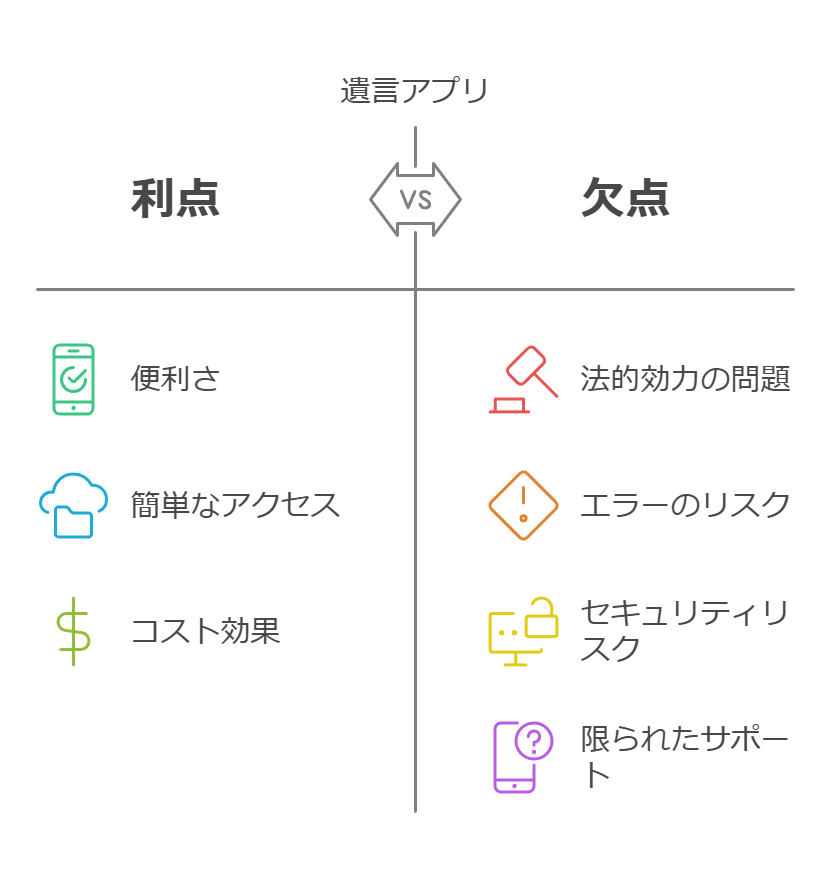

遺言アプリのメリット

1. 手軽に作成できる

遺言アプリはスマホやパソコンで簡単に操作でき、短時間で遺言書を作成可能です。忙しい方や遠方に住んでいる方にも便利です。

2. コストを抑えられる

専門家に依頼すると数万円〜数十万円の費用がかかることもありますが、遺言アプリは無料〜数千円程度で利用できます。

3. いつでもどこでも作成・修正可能

思い立った時にすぐ作成や修正ができるため、状況の変化に柔軟に対応できます。

4. プライバシーを保てる

第三者に知られずに、自分一人で作成できる点も安心です。

遺言アプリのデメリット

1. 法的効力に不安がある

日本の法律では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかが求められます。アプリで作成した遺言は、そのままでは法的に無効となる可能性があります。

2. 内容の不備リスク

テンプレートやガイドに従って作成しても、法的要件を満たしていない場合や、相続トラブルにつながる内容になることも。

3. セキュリティリスク

デジタル保管は便利ですが、ハッキングやデータ消失のリスクも考慮しなければなりません。

4. サポートの限界

専門家に直接相談できないため、複雑なケースには対応できないこともあります。

遺言アプリの選び方

1. 法的サポートがあるか

弁護士や行政書士が監修しているアプリや、法的チェックを提供するアプリを選びましょう。

2. 操作性・使いやすさ

直感的に操作できるインターフェースか、サポート体制が整っているかを確認しましょう。

3. セキュリティ対策

データの暗号化や二段階認証など、セキュリティ対策がしっかりしているアプリを選ぶことが重要です。

4. 料金体系

無料で始められるものから、サブスクリプション型まで様々です。必要な機能と料金のバランスを考慮しましょう。

遺言アプリと行政書士の違い

| 項目 | 遺言アプリ | 行政書士 |

| コスト | 低い(無料〜数千円) | 高い(数万円〜数十万円) |

| 手軽さ | 高い(スマホで完結) | 中程度(対面や郵送が必要) |

| 法的信頼性 | 低い(法的要件を満たさない場合も) | 高い(法的要件を満たした書類作成) |

| サポート | 限定的 | 充実 |

遺言アプリ利用時の注意点

- アプリだけに依存しない:アプリは便利ですが、最終的には専門家にチェックを依頼することを推奨します。

- 法的要件を確認する :自筆証書遺言の場合は「全文の自筆」「日付」「署名」「押印」が必須です。

- 定期的な見直し :家族構成や財産状況の変化に合わせて、定期的に遺言書を見直しましょう。

- バックアップを取る :データ消失を防ぐため、紙に印刷して保管することも検討しましょう。

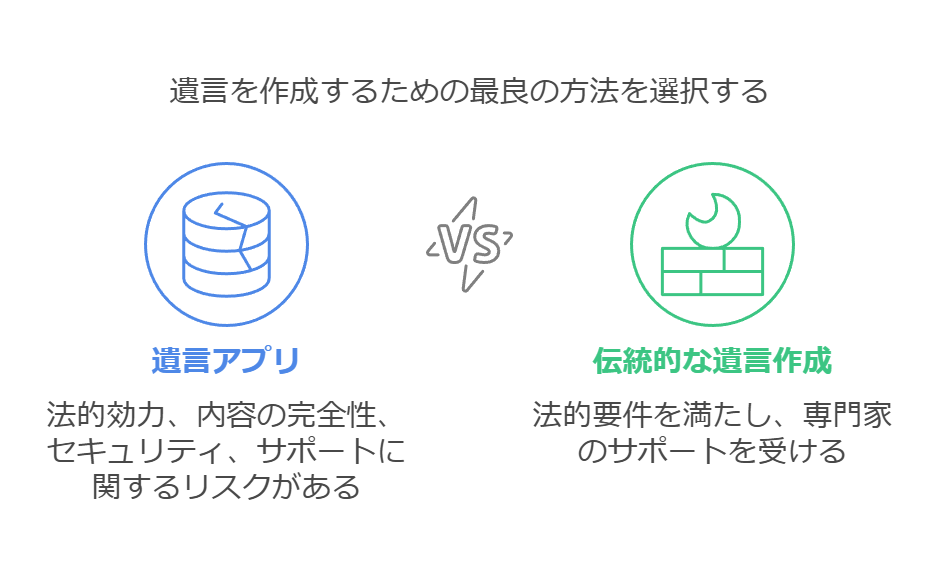

まとめ

遺言アプリは、手軽さやコスト面で魅力的な選択肢です。しかし、遺言は法的効力を持つ重要な書類であるため、アプリを利用する場合でも最終的には専門家に依頼することをおすすめします。特に複雑な財産や相続人が多い場合、行政書士や弁護士のサポートを受けることで安心して遺言を残すことができます。自分に合った方法で、円満な相続を実現しましょう。