大切な家族が亡くなった後に支給される「死亡退職金」。

受け取る側としてはありがたいものですが、その裏には税金や手続きの壁が立ちはだかることも――。

「所得税がかかる?」「相続税とどう違うの?」「非課税になるって本当?」

この記事では、死亡退職金にかかる所得税と相続税の違いを中心に、損をしないための正しい知識と、事前対策の重要性をわかりやすく解説します。

相続・遺言に強い行政書士の視点から、読んで「なるほど!」と思える内容をお届けします。

目次

① はじめに:死亡退職金と税金の話、ちゃんと理解できていますか?

死亡退職金と税金の話、ちゃんと理解できていますか?

「死亡退職金」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか?

大切な家族が亡くなった後、会社から支払われるこのお金は、突然の別れに直面した遺族にとって、生活の支えにもなる重要な収入です。

しかし、いざ受け取る段階になって「これって税金がかかるの?」「相続財産なの?所得なの?」と戸惑う方は少なくありません。

特に、税金に詳しくない一般の方にとって、死亡退職金の扱いは非常に複雑です。

実際、以下のような疑問を持つ方が多くいます。

- 死亡退職金って、相続税と所得税、どっちがかかるの?

- 非課税になるって聞いたけど、本当?

- 相続の手続きって、何から始めればいいの?

- 自分が亡くなったとき、家族が困らないようにするにはどうしたらいい?

こうした疑問を放置したままにしてしまうと、本来受け取れるはずのお金を損してしまったり、余計な税金を払ってしまったりするリスクも。

また、手続きや申告の漏れによって、後から税務署から連絡がくる…なんてことも現実に起こっています。

本記事では、死亡退職金にまつわる税金の知識をわかりやすく整理しながら、

「知らなかった」では済まされない注意点、

そして、行政書士に相談することでどう安心できるかまでを丁寧に解説していきます。

② 死亡退職金とは?その特徴と支給の仕組み

「死亡退職金」とは、従業員が勤務中に死亡した場合に、勤務先から遺族に対して支払われる退職金のことを指します。

これは通常の退職金と異なり、「本人が退職を迎える前に亡くなったことによる特別な支給」とされ、企業によっては慰労金や死亡弔慰金などの名目で支払われる場合もあります。

🔹 死亡退職金の基本的な考え方

死亡退職金は、故人が勤務先で長年積み重ねてきた功績に対して、本来支給されるべきだった退職金を、遺族が代わりに受け取るものです。

通常は、会社の就業規則や退職金規定に基づいて支給され、支給額や支給条件は企業ごとに異なります。

また、死亡退職金が支給されるかどうかは、会社の制度によるため、すべての企業で必ず支給されるわけではありません。

🔹 支給対象となる遺族

多くの場合、死亡退職金は故人の法定相続人または企業が定めた受取人に対して支給されます。

支給の順番や割合は、企業の規定に従って決まりますが、以下のような順番が一般的です。

- 配偶者

- 子ども

- 父母

- 兄弟姉妹

また、遺族側で「受け取りを辞退する」ことも可能です。

この辞退が相続放棄と混同されがちなので、後ほど詳しく解説します。

🔹 死亡退職金と「相続財産」の違い

ここが多くの方が混乱するポイントですが、死亡退職金はみなし相続財産として扱われます。

つまり、「形式上は相続ではないけれど、相続財産として扱われるもの」として、相続税の課税対象になることがあります。

ただし、これには条件があり、

- 支給先が遺族であること

- 死亡を理由に会社から支給されるものであること

が必要です。

一方で、会社によっては死亡退職金の一部が弔慰金(=見舞金のような位置づけ)として支払われるケースもあり、その場合は非課税となることもあります。

ポイントまとめ

| 内容 | 説明 |

|---|---|

| 支給対象 | 故人の法定相続人や企業が指定した受取人 |

| 税制上の扱い | 原則「みなし相続財産」=相続税の対象 |

| 支給のタイミング | 死亡後、一定の手続き完了後に支給 |

| 注意点 | 税制上の分類・手続き・申告に注意が必要 |

死亡退職金は金額が大きくなることも多いため、正しい知識と手続きが必要不可欠です。

次のセクションでは、さらに踏み込んで、「死亡退職金にかかる税金の種類」について解説していきます。

③ 死亡退職金にかかる税金の種類:相続税と所得税の境界線

死亡退職金を受け取ったとき、多くの方がまず気になるのが「どんな税金がかかるのか?」という点です。

実は死亡退職金には、原則として「相続税」が課税されますが、特定の条件下では「所得税」がかかるケースもあるため注意が必要です。

この章では、死亡退職金にかかる税金の種類とその違い、そして課税対象となるかどうかの判断ポイントをわかりやすく解説します。

🔹 原則:死亡退職金は「相続税」の対象

死亡退職金は、故人が亡くなったことにより会社から遺族へ支払われるものであり、税法上は「みなし相続財産」とされます。

つまり、形式上は相続財産ではないものの、実質的には相続財産とみなして相続税の対象になります。

みなし相続財産の例:

- 死亡退職金

- 生命保険金(契約者と被保険者が同じ場合)

- 弔慰金の一部 など

ただし、死亡退職金には一定の非課税枠(後述)があり、全額が課税されるわけではありません。

🔹 例外:一部は「所得税」の対象となるケースもある

原則は相続税課税ですが、例外的に所得税の対象となる場合があります。

代表的なのが、次のようなケースです。

ケース1:死亡退職金が「役員退職慰労金」として支払われた場合

会社役員が亡くなった際に支払われる退職慰労金の中には、相続税ではなく所得税として課税される扱いになることがあります。

この場合、退職所得として扱われ、受け取り側が確定申告を行う必要があります。

ケース2:故人が生前に受け取る予定だった退職金を相続人が受け取った場合

たとえば、退職後に受け取る予定だった退職金が、本人の死後に支給された場合、本来の受取人は故人自身なので、その退職金は故人の「未収金」として相続財産に組み込まれます。

これは、金額の扱いが微妙で、遺族がそのまま受け取った場合、所得税が課される可能性があるため注意が必要です。

🔹 税金の種類を分ける判断ポイント

| チェックポイント | 課税される税金の種類 |

|---|---|

| 死亡を理由として企業が支給したか? | 相続税(みなし相続財産) |

| 故人が生前に受け取る予定だったか? | 所得税(退職所得または雑所得) |

| 支給先が遺族か、それ以外か? | 相続税の対象かどうかが変わる |

| 弔慰金名目か? | 一部または全額非課税となる可能性あり |

注意点:税の種類によって手続き・申告方法が異なる

相続税と所得税では、申告の期限や申告者の義務がまったく異なります。

| 税の種類 | 申告期限 | 誰が申告するか |

|---|---|---|

| 相続税 | 原則、死亡から10か月以内 | 相続人全員(共同で) |

| 所得税(退職所得等) | 翌年の3月15日まで | 受取人個人が確定申告 |

「もらったのは同じ退職金だから…」と油断していると、申告漏れでペナルティを受けるリスクもあります。

特に、金額が大きくなる死亡退職金は、税務署に目をつけられやすいため、しっかりと確認・申告を行うことが重要です。

この章のポイントまとめ

- 死亡退職金は原則「相続税」の対象(みなし相続財産)

- 一部、例外的に「所得税」が課税されるケースもある

- 税の種類を見極めるには支給の性質・タイミング・受取人が重要

- 税の種類によって申告手続きも異なるため、専門家の確認が安心

次の章では、死亡退職金に適用される非課税枠と、損をしないための節税ポイントについて詳しく解説していきます。

④ 知っておきたい非課税枠と税金対策のポイント

死亡退職金には、「相続税がかかる」と聞いて不安になる方も多いですが、実は税法上の特例によって非課税枠が設けられているのをご存知でしょうか?

この章では、遺族が損をしないために知っておくべき非課税枠の内容と、実践的な税金対策のポイントについてわかりやすく解説します。

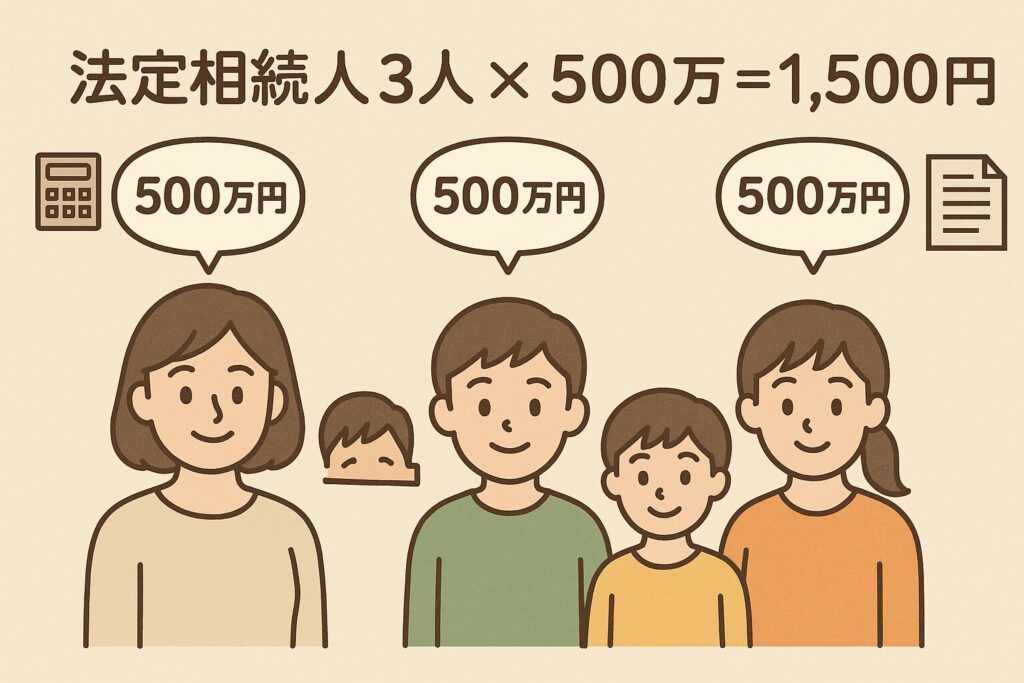

🔹 死亡退職金の非課税枠とは?

死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、一定額までは非課税とする特例があります。

この非課税枠は以下の計算式で求められます。

非課税枠の計算式

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税枠

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人(合計3人)の場合

500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税

つまり、死亡退職金が1,500万円以内であれば、相続税はかからないということになります。

生命保険金にも適用される『500万円 × 法定相続人』の非課税枠についてはこちら

🔹 法定相続人の数え方に注意!

非課税枠の計算で使う「法定相続人の数」には注意点があります。

- 相続放棄をしても、非課税枠の計算上は人数に含めてよい

- 養子は1人まで(実子がいない場合は2人まで)しかカウントできない

- 被相続人の死亡時点での法定相続人であることが条件

正しく数えないと、非課税枠を少なく見積もってしまい、結果的に多くの税金を払うことにもつながります。

🔹 非課税枠を超えた場合の対応策は?

非課税枠を超えた場合、その超過分には相続税が課税されます。

ただし、以下のような対策を取ることで、負担を抑えられる可能性があります。

生命保険との組み合わせ

生命保険の死亡保険金にも同様の非課税枠があるため、死亡退職金と合わせて受け取り方を調整することで、課税額を抑えることができます。

生前贈与の活用

高齢者ご本人が、生前に退職金相当の資金を計画的に贈与しておく方法もあります。

暦年贈与や相続時精算課税制度の活用など、節税につながる手法を行政書士や税理士に相談するとよいでしょう。

公正証書遺言の活用

誰にどの財産を渡すかを明確にしておくことで、不要なトラブルや余分な課税を避けられることがあります。

遺言書の作成により、死亡退職金を誰が受け取るのかが明確になる点も大きなメリットです。

税務署への申告・届出にも注意

非課税枠が適用される場合でも、相続税の申告が必要な場合があります。

申告義務があるのに申告しなかった場合、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性も。

自己判断せず、税理士や行政書士など専門家に早めに相談することをおすすめします。

この章のポイントまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |

| 注意点 | 法定相続人の数え方、申告の有無 |

| 節税対策 | 生命保険の活用、生前贈与、遺言書 |

| 専門家の活用 | 早期相談でミスと税負担を回避 |

非課税枠を正しく理解し、適切に対応することで、大切な退職金をできるだけ多く家族の手元に残すことができます。

次章では、実際によくある申告や手続きのミス、そこから起こるトラブルとその防ぎ方についてお話ししていきます。

⑤ 申告・手続きでありがちな失敗とその防ぎ方

死亡退職金に関する税金の仕組みを理解していても、実際の手続きの中でミスや見落としが起きるケースは非常に多いです。

申告漏れや手続きの遅れが、結果的に「本来払わなくてよかった税金」や「不要なトラブル」を引き起こすことも…。

この章では、死亡退職金にまつわるありがちな失敗と、その防ぎ方を具体的に紹介します。

🔹 失敗①:非課税枠を超えているのに申告しなかった

死亡退職金には非課税枠があると説明しましたが、「非課税=申告しなくていい」と勘違いする人が多いです。

実際には…

- 非課税枠を超えた分には相続税が課税される

- 他の相続財産(預貯金や不動産など)との合算で課税対象になる可能性がある

非課税枠だけを見て安心してしまい、結果的に申告漏れによる加算税を課されることも。

防ぎ方

相続財産をトータルで把握し、専門家にシミュレーションしてもらうことが重要です。

🔹 失敗②:受取人の指定が曖昧で家族間トラブルに発展

死亡退職金の支給は、企業側の規定や就業規則によって定められていますが、

受取人が誰になるのかが明確でない場合、家族間でトラブルになることがあります。

たとえば…

- 法定相続人ではない長男の妻が面倒を見ていたため、長男に支払いたいという希望があった

- 遺言がなく、遺産分割協議が長引いてしまい、企業側も対応に困る

防ぎ方

- 遺言書で死亡退職金の受取人を明確に記載する

- 生前に家族と相談し、意思表示をしておく

- 就業規則での受取人指定が可能か、勤務先に確認しておく

🔹 失敗③:相続放棄と受取権利の関係を勘違い

相続放棄をした人でも、死亡退職金を受け取れるケースがあるという点は意外と知られていません。

「放棄したから、全部辞退しなきゃ」と誤解してしまい、本来もらえるはずのお金を受け取らなかったという例も。

防ぎ方

- 死亡退職金が「相続財産」ではなく「受取人固有の権利」とされるケースがあることを知る

- 迷ったら、放棄前に専門家に相談することが鉄則

🔹 失敗④:申告期限を過ぎてしまった

相続税の申告は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」が期限です。

「まだ大丈夫」と後回しにしていた結果、期限切れで特例が使えなくなる/延滞税が発生することも…。

防ぎ方

- 死亡直後から相続スケジュールを立てる

- 手続きを丸ごと任せられる行政書士や税理士に早めに依頼する

その他にもこんな落とし穴が…

- 退職金の支給が2回に分かれていたのに、1回分しか申告していなかった

- 退職金と弔慰金を区別せず、全額課税対象とした

- 誤って他人名義の口座に入金し、贈与扱いになるリスクを負った

こうしたミスは、知識不足ではなく「忙しさ」や「判断に迷う場面」で起きることが多いです。

つまり、対策はたった一つ。早い段階で専門家に相談すること。

それが、結果的に最も安心で、最も経済的な選択になります。

この章のポイントまとめ

| よくある失敗 | 防ぎ方 |

|---|---|

| 非課税枠を超えたのに申告していない | 財産を総合的に確認し、専門家に相談する |

| 受取人が曖昧で家族間トラブルに | 遺言や生前の意思表示で明確にしておく |

| 相続放棄と受取権利を混同する | 放棄前に受給対象かどうかを確認する |

| 申告期限を過ぎてしまう | スケジュールを立て、早めに動く |

次章では、これらのリスクを未然に防ぐために重要な、事前対策としての遺言や専門家への相談の活用法についてご紹介します。

⑥ 事前にできる対策:遺言・事前相談のススメ

「死亡退職金」に限らず、相続に関する手続きや税金の問題は、誰かが亡くなってから初めて慌てて対応するケースが非常に多いものです。

しかし、実は相続は「亡くなる前」にしっかり準備しておくことで、遺族の負担を大幅に軽減できるのです。

ここでは、事前にできる生前対策としての遺言や相談の重要性についてお伝えします。

🔹 なぜ生前対策が必要なのか?

遺族にとって最も負担になるのは、「判断しなければならないことが多すぎる」ことです。

- 退職金の受け取り手続き

- 税金の申告や納付

- 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)

- 不動産や預金などの名義変更

これらを短期間(相続税申告の期限=10か月)でこなす必要があるため、心身ともに疲弊してしまう遺族が非常に多いのが現実です。

そして、手続きがうまくいかない原因の多くは「故人の意思が不明確だったこと」。

だからこそ、生前に準備をしておくことが何よりも大切なのです。

🔹 公正証書遺言で死亡退職金の受取人を明確にする

死亡退職金は、企業の規定によって支給されるため、相続財産とは異なる扱いになることもあります。

そのため、「退職金を誰に渡したいか」を生前に明示しておくことが、家族間のトラブル防止に役立ちます。

公正証書遺言であれば、以下のような内容を確実に残せます。

- 「死亡退職金の受取人は長男に指定する」

- 「退職金は家族の生活費として使ってほしい」

- 「退職金を受け取った者は、その他の遺産を相続しない」など

また、公正証書遺言は公証役場で作成・保管されるため、法的効力が強く、家庭裁判所の検認も不要です。

ポイント

- 「自筆の遺言」よりも信頼性・安全性が高い

- 第三者(公証人)の立ち会いで作成されるため、無効になりにくい

- 高齢者本人が意思をはっきり伝えられるうちに作成するのが理想

🔹 生前相談で税金対策と手続きの流れを明確に

行政書士や税理士に事前相談を行うことで、以下のような情報を得ることができます:

- 死亡退職金が支給されるかどうか(会社の規定の確認)

- 税金がどれくらいかかるかのシミュレーション

- 非課税枠の適用や他の財産とのバランス

- 相続税・所得税の申告の必要性とスケジュール

- 万一に備えた遺族へのアドバイス

実際、「早めに相談しておいてよかった」と言われるのは、税金よりも「手続きの進め方を知っていた安心感」だったりします。

🔹 生前対策は「家族のための思いやり」

「まだ元気だから大丈夫」

「自分が死んだ後のことなんて、考えたくない」

そう思って対策を先延ばしにしてしまう方も多いですが、相続の準備は自分のためというより家族のため。

万が一のとき、家族が「お父さんはこう考えていたんだ」と思えるだけで、相続手続きのストレスは大きく減ります。

生前対策はこんな方におすすめ

- 定年退職が近づいている方

- 会社役員や個人事業主の方(退職金や報酬が大きくなる傾向あり)

- 配偶者や子どもに経済的負担をかけたくない方

- 相続人同士の関係に不安がある方

この章のポイントまとめ

| 対策内容 | メリット |

|---|---|

| 公正証書遺言の作成 | 死亡退職金の受取人指定でトラブル回避/法的に強い効力 |

| 生前相談 | 税金対策や手続きの流れが明確になる/安心感が得られる |

| 家族への意思表示 | 相続の混乱を未然に防ぐ/精神的サポートになる |

次章では、死亡退職金に関するよくある疑問をQ&A形式で解説していきます。

検索されやすいポイントをまとめているので、さらに理解を深めるためにもぜひご覧ください。

⑦ よくある質問(Q&A)

死亡退職金に関する税金や手続きについては、多くの人が似たような疑問や不安を抱えています。

ここでは、行政書士として実際に相談を受けることの多い質問を厳選し、簡潔かつ正確に回答していきます。

Q1. 死亡退職金は確定申告が必要ですか?

A. 原則としては不要ですが、例外もあります。

死亡退職金は基本的に「みなし相続財産」として扱われ、相続税の対象になります。

そのため、通常の「所得税の確定申告」は不要です。

ただし、次のようなケースでは申告が必要です。

- 所得税の対象となる退職金(例:会社役員の慰労金など)

- 受け取った金額が他の相続財産と合わせて基礎控除を超える場合(相続税の申告)

Q2. 相続放棄をした人も死亡退職金を受け取れますか?

A. ケースによっては受け取れます。

死亡退職金が「企業の規定に基づいて支給されるもの」で、個人の固有の権利として指定されていた場合は、

相続放棄をしていても受け取ることができます。

ただし、死亡退職金が「みなし相続財産」として、相続財産に準じる扱いを受ける場合には、放棄した人は受け取れなくなることもあるため、個別の判断が必要です。

放棄前に必ず専門家に確認しましょう。

Q3. 死亡退職金と生命保険の違いは?

A. 税制や支給元が異なります。

| 項目 | 死亡退職金 | 生命保険金 |

|---|---|---|

| 支給元 | 勤務先の企業 | 保険会社 |

| 課税区分 | 相続税(みなし相続財産)/所得税の場合もあり | 相続税(みなし相続財産) |

| 非課税枠 | 500万円×法定相続人 | 500万円×法定相続人 |

| 支給条件 | 勤務中の死亡など | 契約内容による |

両者とも非課税枠の計算は同じですが、手続きや支給スピード、関係者の範囲に違いがあるため、混同しないよう注意しましょう。

Q4. 法定相続人が多いと得になるって本当?

A. 一定の条件下では、節税につながる可能性があります。

死亡退職金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で決まるため、相続人が多いほど非課税になる金額が増えます。

ただし、人数が多いことで相続分の調整が複雑になったり、手続きに時間がかかるデメリットもあります。

👉 節税のために「養子縁組」などを検討するケースもありますが、要件に注意が必要です。

必ず専門家のアドバイスを受けてください。

Q5. 死亡退職金の手続きはいつまでにやればいいですか?

A. 相続税の申告期限(10か月以内)までに完了させるのが原則です。

死亡退職金の申告が必要になる場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。

企業側への請求や必要書類の取得にも時間がかかるため、早めに動くことが重要です。

補足:こんな相談も増えています!

- 「会社を退職する前に死亡した場合、退職金はどうなるの?」

- 「未支給給与と死亡退職金はどう違うの?」

- 「遺産分割前に死亡退職金を受け取ってしまって問題ない?」

これらの疑問も、個別の状況によって判断が異なります。

まずは無料相談から始めてみるのが安心です。

Q&Aまとめ

| 質問 | 一言でまとめると… |

|---|---|

| 確定申告は必要? | 原則不要、ただし例外あり |

| 相続放棄したらもらえない? | 条件次第では受け取れる |

| 生命保険と何が違う? | 支給元と扱いが異なる |

| 相続人が多いと得? | 非課税枠は増えるが注意点も |

| いつまでに手続きすれば? | 死亡後10か月以内が原則 |

次章では、行政書士に相談することでどんなメリットがあるのか?

実際のサポート内容や強みについてご紹介します!

⑧ 行政書士のサポートで安心・確実に

ここまで読んでいただいた方の中には、

「思っていたより手続きが複雑そう…」

「自分たちだけで全部対応できるだろうか…」

と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

死亡退職金に関する手続きや税金の対応は、制度の理解に加え、書類の準備や提出期限、関係者との調整など、専門的かつ実務的な対応が求められる場面が多くあります。

そんなときこそ、行政書士のサポートを活用することで、安心・確実に進めることが可能になります。

🔹 行政書士ができること

行政書士は、相続や遺言、各種手続きのプロフェッショナルとして、以下のようなサポートを提供しています。

| サポート内容 | 詳細 |

|---|---|

| 死亡退職金の受給手続き | 勤務先企業とのやり取り、必要書類の収集・作成 |

| 相続人調査・戸籍収集 | 法定相続人の確定、相続関係説明図の作成 |

| 遺産分割協議書の作成 | 相続人間の合意を文書化し、金融機関などに提出可能な形式に整備 |

| 公正証書遺言の作成支援 | 遺言内容の整理、文案作成、公証人との連携 |

| 相続全般の手続き案内 | 名義変更、口座解約、不動産登記の流れなどをわかりやすく案内 |

| 他士業との連携 | 税理士や司法書士と連携し、ワンストップで支援可能な体制を整備 |

🔹 「スピード対応」で安心感を提供

特に相続関連の手続きは、期限内の申告や受給手続きが重要になるため、「すぐに動けるかどうか」が非常に大きなポイントになります。

当事務所では、以下のようなスピード対応体制を整えています。

- ご連絡から24時間以内の初回対応

- 必要書類リストをすぐに提示し、準備をサポート

- 遺言・相続関連の手続きは最短数日で着手可能

- 急なご相談にも柔軟に対応(Zoom・LINE・メールなど対応可)

🔹 実際にあったサポート事例

◆ケース①:死亡退職金の申告漏れを防いだ例(A様/50代・女性)

亡くなったご主人の勤務先から死亡退職金が支給されることになり、金額は約1,800万円。

「非課税枠内だから大丈夫」と思っていたが、他の財産を含めると相続税の申告が必要な状態に。行政書士のサポートにより、正確な相続財産の確認と申告スケジュールを組むことができ、ペナルティを回避。

無事に全ての手続きを終え、安心して相続を完了。

◆ケース②:遺言書作成で家族間トラブルを未然に防止(B様/70代・男性)

死亡退職金が1人の子に偏って支給される可能性があったため、公正証書遺言を作成。

死亡退職金の受取人や理由を明記することで、他の家族も納得し、相続争いを未然に回避。「遺された家族が安心できるように」と生前に相談しておいたことが、大きな効果を発揮。

◆ケース③:急な相続で手続きがわからず、丸ごとサポート(C様/60代・男性)

突然ご兄弟が亡くなり、死亡退職金の請求から始まり、預金・不動産・保険と多岐にわたる相続手続きが必要に。

ご自身も仕事を抱えていたため、「全部お任せできる人にお願いしたい」とのご相談。行政書士として、死亡退職金の申請から相続関係説明図、遺産分割協議書の作成、関係機関への提出まで一括で代行サポート。

「丸ごとお願いできて本当に助かりました」とのお声をいただきました。

◆ケース④:非課税枠の活用で相続税ゼロに(D様/40代・女性)

母親が亡くなり、勤務先から支給された死亡退職金は約1,200万円。

生命保険金もあり、当初は「相続税がかかるのでは」と心配されていました。行政書士が財産全体を整理・確認し、死亡退職金・保険金それぞれに非課税枠を適用。

税理士とも連携し、結果的に相続税はゼロに。

「不安だったけど、きちんと仕組みを知っていれば損をせずに済むと実感しました」とのご感想。

◆ケース⑤:相続放棄をした兄妹のために遺産調整(E様/30代・男性)

ご家族の死亡後、長男が全財産を相続することになっていたが、死亡退職金だけは企業の規定で兄妹にも一部支払われることに。

ただ、妹は「遺産はいらない」と言って相続放棄をしたばかりで、企業との調整が必要な状況に。当事務所が企業と連絡を取り、支給先の確認や放棄との関係を法的に整理。

必要に応じて放棄後でも受け取りができるよう申請書類を整備し、トラブルなく解決へ。

「複雑な事情だったけれど、専門家に相談して本当に良かった」とのお声をいただきました。

🔹 専門家に相談する=「安心」と「時間の節約」

相続や死亡退職金の問題は、人生で何度も経験することではありません。

そのため、どこに相談すればよいか分からず、ネット検索や電話のたらい回しで疲れてしまう方も多いのが現実です。

行政書士事務所に相談することで、

- 一括で流れを整理してもらえる

- 不安や疑問をその場で解決できる

- 家族全体の意見調整にも役立つ

など、「精神的な安心」+「手続きの確実さ」+「時間の節約」という大きなメリットがあります。

この章のポイントまとめ

| 内容 | メリット |

|---|---|

| 行政書士の役割 | 手続きの実務をプロが代行・支援 |

| スピード対応 | 期限を守った確実な進行が可能 |

| 実例紹介 | 実際の支援内容がイメージしやすい |

| 相談メリット | 不安軽減・時間短縮・家族円満のきっかけに |

次はいよいよ最終章。

本記事のまとめと、これから何をすべきかを一緒に振り返っていきましょう。

⑨ まとめ:知らなかったでは済まされない、死亡退職金と税の知識

死亡退職金は、愛する人が残してくれた大切な財産。

ですが、その受け取りには相続税・所得税・非課税枠・手続き期限など、見落とすと損をするポイントが多く存在します。

この記事を通して、以下のような点をご理解いただけたかと思います。

死亡退職金の税金と制度の基本

- 原則は相続税の対象(みなし相続財産)

- ただし条件によっては所得税が課税されるケースもある

- 非課税枠(500万円×法定相続人)があり、正しく使えば節税に

よくある失敗とその防ぎ方

- 非課税枠だけで判断し、申告漏れになるケースが多い

- 相続放棄や家族間の認識違いで本来受け取れるお金を失うことも

- 遺言や事前相談の有無が、相続全体のスムーズさを大きく左右する

事前準備の重要性と、行政書士のサポート

- 公正証書遺言の作成で、誰にどう財産を残すか明確にできる

- 生前相談により、家族に迷惑をかけずに済む安心感が得られる

- 行政書士が関わることで、申告ミス・手続きミスのリスクを大幅に軽減

最後にひとこと:その一歩が、家族を守ることにつながります

「死亡退職金に税金がかかるなんて知らなかった」

「受け取ったあとに、こんなに面倒な手続きがあるとは思わなかった」

そんな後悔をしないために、

今からできる備え・相談が、未来の安心をつくります。

相続や退職金の制度は、正直わかりにくいもの。

でも、それをわかりやすく整理して伝えるのが、私たち行政書士の役割です。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

どんな小さな疑問でも、丁寧にサポートさせていただきます。

無料相談受付中

- どこに何を相談すればいいのかわからない方

- 死亡退職金が出るかどうか、制度を知りたい方

- 遺言や相続について、家族に迷惑をかけたくないとお考えの方

📞 電話・📧メール・💬LINE相談など、あなたに合った方法で対応可能です。

お気軽にお問い合わせください。

次のアクションを明確に!

☑ 死亡退職金が支給されるか、勤務先に確認する

☑ 相続財産の全体像を把握してみる

☑ 公正証書遺言について家族で話し合ってみる

☑ 不安があれば、行政書士に無料相談を!

ご家族を守るための一歩として、この記事が少しでもお役に立てたなら幸いです。

ご相談、お待ちしております。