目次

遺言書に有効期限はあるのか?

遺言書は自分の財産を誰にどのように分配するかを法的に明示する重要な文書です。しかし、「遺言書に有効期限はあるの?」と疑問に思う方も少なくありません。ここでは遺言書の種類や法律上の効力について詳しく解説します。

遺言書の種類と効力の違い

遺言書には主に3つの種類があります。

- 自筆証書遺言:本人が全文を自筆し、日付と署名・押印を加える形式。

- 公正証書遺言:公証人の立ち会いのもと作成される、法的に最も安全な形式。

- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証人の認証を受ける形式。

これらの遺言書は、作成した時点で法的効力を持ち、有効期限という概念は存在しません。しかし、内容が古くなることで無効とみなされるリスクはあるため、注意が必要です。

法律上の有効期限の有無

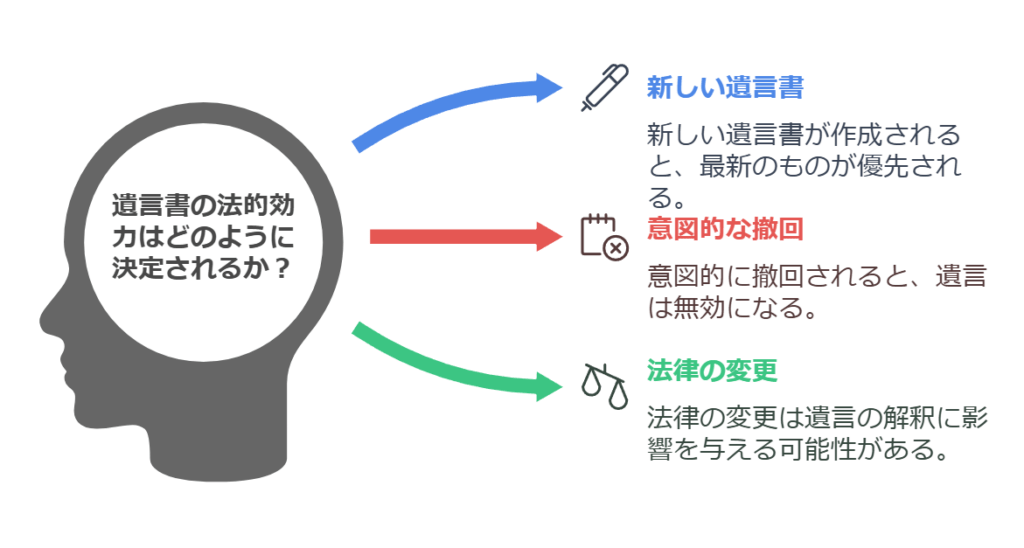

日本の民法では、遺言書に明確な「有効期限」は定められていません。一度有効に作成された遺言書は、本人が亡くなるまで効力が維持されます。ただし、以下のような場合には効力が変わることがあります。

- 新たな遺言書を作成した場合:最新の遺言書が優先されます。

- 遺言の撤回:本人が意図的に撤回することで無効化されます。

- 法律改正による影響:相続法の変更が遺言の解釈に影響する場合も。

遺言書の内容が無効になるケース

遺言書自体は有効期限がなくても、特定の事情で無効とされることがある点に注意が必要です。たとえば、以下のケースでは遺言書の効力が失われることがあります。

- 記載内容が不明確で解釈が困難な場合

- 法律に違反する内容が含まれている場合

- 遺言能力がなかったことが後に証明された場合

遺言書が無効になる主な理由

遺言書が形式的に有効であっても、法律上の要件を満たしていなければ無効とされることがあります。ここではその主な理由について解説します。

形式的な不備による無効化

遺言書の作成には厳格な形式が求められます。特に自筆証書遺言では以下のような形式的ミスが多く見られます。

- 日付の記載漏れや曖昧な日付(例:「○月吉日」など)

- 署名・押印の欠如

- 全文自筆でない場合(パソコンでの作成は無効)

これらの不備があると、遺言書自体が無効と判断される可能性が高くなります。

遺言書作成後の状況変化による影響

遺言書作成後に以下のような大きな生活の変化があった場合、その内容が現実と合わなくなることがあります。

- 再婚や離婚、子どもの誕生

- 財産状況の大幅な変化(不動産の売却など)

- 相続人の死亡

このような場合、遺言書の内容が現実に即していないため、遺産分割協議の際にトラブルになることも。

遺言能力の欠如によるリスク

遺言書を作成する際には、遺言能力(意思能力)が求められます。特に高齢者や認知症の疑いがある場合、作成時点での判断能力が争点になることがあります。

- 認知症の診断記録がある場合

- 病気や薬の影響で意思表示が曖昧だった場合

このような状況では、遺言書が無効とされる可能性が高くなるため、専門家の立ち会いや医師の診断書を残すことが有効です。

遺言書の有効性を維持するためのポイント

遺言書は一度作成すれば終わりではなく、その有効性を維持するための定期的な見直しが重要です。

定期的な見直しと更新の重要性

5年〜10年に一度は遺言書の内容を確認し、必要に応じて更新することが推奨されます。特に以下の場合は速やかに見直しましょう。

- 法律改正があった場合

- 家族構成の変化(結婚、離婚、出生など)

- 財産の変動(不動産の売買、投資の変化など)

公正証書遺言の活用で安心感を得る

形式不備による無効化を防ぐためには、公正証書遺言の作成が最も確実です。公証人が法律的なチェックを行うため、形式ミスの心配がありません。

- 証人2名の立ち会いで信頼性が向上

- 原本が公証役場に保管され、紛失リスクが低減

専門家への相談で確実なサポートを得る

遺言書の作成や見直しでは、弁護士や行政書士などの専門家への相談が重要です。専門家のアドバイスを受けることで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書に関するよくある質問(FAQ)

遺言書は何年ごとに見直すべき?

目安として5年〜10年ごと、または重要なライフイベントごとに見直すのが理想です。

古い遺言書と新しい遺言書、どちらが優先される?

原則として、最新の日付の遺言書が優先されます。過去の遺言書は、新しい遺言書の内容に矛盾する部分については効力を失います。

遺言書が見つからない場合はどうする?

公正証書遺言の場合は、公証役場で検索が可能です。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所への検認手続きが必要になる場合もあります。

まとめ:遺言書の有効性を守るためにできること

- 遺言書には法律上の有効期限はないが、内容の古さが問題になることがある。

- 形式不備や遺言能力の欠如が無効化のリスク。

- 定期的な見直しと専門家への相談が有効性維持のカギ。

遺言書は作成した時点で安心せず、定期的な確認と更新を心がけましょう。万全の相続対策のためには、専門家のサポートを受けながら、「今」行動することが大切です。