「遺書を残しておけば、自分の想いは伝わるし、家族も安心だろう」

そう思っている方は多いかもしれません。しかし実は、遺書の多くは法的な効力を持たない可能性があることをご存じでしょうか?

相続の現場では、遺族が「本人の遺書が出てきたんですが、これは有効ですか?」と相談に来られるケースが少なくありません。そこに故人の強い想いが込められていても、法律の定める形式を満たしていなければ、残念ながら無効と判断されてしまうことがあるのです。

実際に、「遺書があったのに相続トラブルに発展してしまった」「本人の意思が尊重されなかった」という事例も数多く存在します。

この記事では、「遺書」と「遺言」の違いを明確にしながら、遺書が無効になってしまう事例や、その背景にある法律の仕組みをわかりやすく解説していきます。

さらに、「どうすれば本人の意思を確実に残すことができるのか」「トラブルを防ぐためには何が必要なのか」といった実践的な情報も、専門家の視点からお伝えしていきます。

「家族のために、想いをきちんと遺したい」

そんな方にこそ読んでいただきたい、保存版の記事です。

目次

遺書と遺言の違いとは?

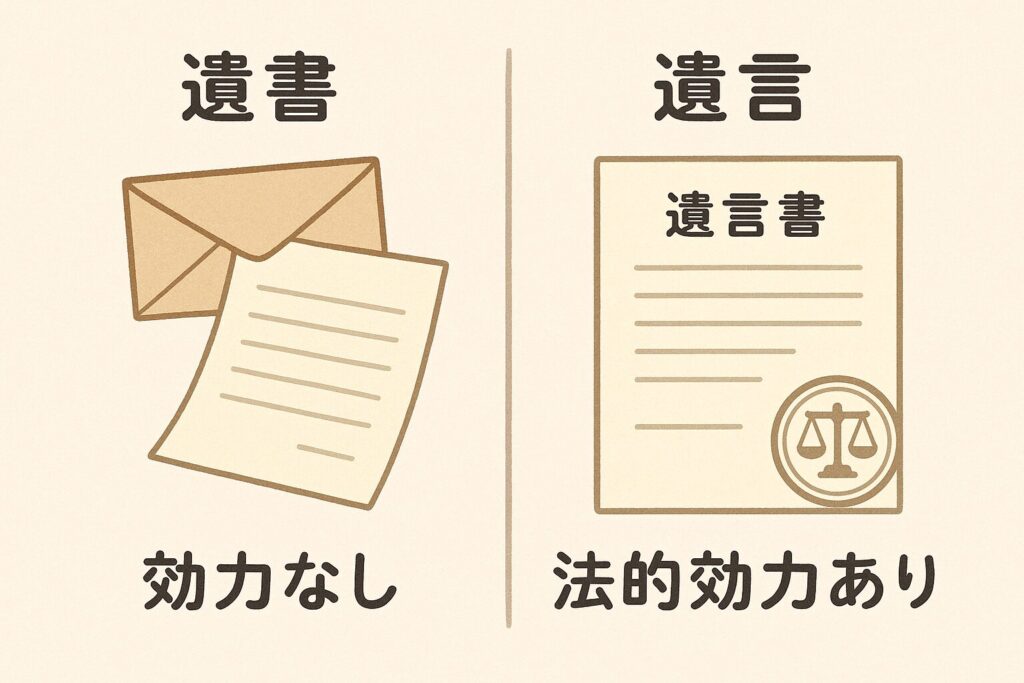

「遺書」と「遺言」、この2つの言葉は日常的に混同されがちですが、法律的にはまったく異なる意味を持ちます。

この違いを正しく理解しておかないと、いざという時に「効力がなかった」「想いが無駄になった」といった重大なトラブルに発展しかねません。

🔹 遺書とは?

一般的に「遺書」という言葉は、本人の死を前提に書かれた心情や思いを伝える手紙やメッセージのことを指します。

たとえば、

- 家族への感謝の気持ち

- 今までの人生の振り返り

- 葬儀の希望

- 財産についての簡単な指示

といった内容が多く見られます。

ですが、これらはあくまで「気持ちの伝達」であり、法的な効力をもたないのが通常です。ものです。

🔹 遺言とは?

一方、「遺言(いごん/ゆいごん)」は、民法に基づいて明確なルールのもとに作成された、法的な文書です。

主に次のような効力を持ちます:

- 遺産の分割方法(誰にどの財産を相続させるか)

- 相続人以外への遺贈(例えば内縁の妻など)

- 認知(婚外子などを認知する場合)

- 遺言執行者の指定 など

遺言が法的効力を持つためには、民法で定められた方式(形式要件)に沿って作成されている必要があります。

逆に言えば、いくら気持ちが込められていても、「形式を満たしていない遺書」は法的には無効と判断されてしまうのです。

🔹 よくある誤解

多くの方が「自筆で遺書を書けば、それで遺言として通用する」と考えがちですが、これは非常に危険な誤解です。

書いてある内容だけでなく、“どう書いたか”が問われるのが遺言の世界です。

ポイントまとめ

| 用語 | 意味 | 法的効力 |

|---|---|---|

| 遺書 | 想いを伝える手紙・メッセージ | 通常はない |

| 遺言 | 民法上の定めに従って作成された文書 | ある(相続・遺贈など) |

「遺書を書いておけば大丈夫」と思っている方は要注意です。

大切な家族を困らせないためにも、「想い+法律的な形式」の両方がそろった「遺言書」を意識する必要があります。

遺書には法的効力がある?

「手紙に『長男にすべての財産を相続させる』と書いてあったんですが、これは有効ですか?」

これは実際に多く寄せられる相談のひとつです。

ですが結論から言うと、その遺書には法的効力がない可能性が高いです。

なぜなら、法的効力を持つには、ただ「意思が書かれている」だけでは足りないからです。

🔹 遺書=遺言ではない理由

まず前提として、「遺書」と「遺言」は法律上は別物です。

たとえば、メモや日記、手紙、あるいは動画や音声で「誰に財産を相続させる」といった意思が記されていたとしても、

それが民法に定められた方式(要件)を満たしていなければ、遺言とは認められません。

したがって、そのような遺書は、法的効力を持たず、無効と判断されてしまう可能性が高いのです。

🔹 ただし「効力がある遺書」も存在する

一方で、「遺書」と呼ばれていても、内容と形式が民法の要件を満たしていれば、正式な遺言書として有効になることもあります。

つまり、「遺書」という名前であっても、

- 全文を自筆で書いている

- 日付が明記されている

- 署名と押印がある

といった要件を満たしていれば、「自筆証書遺言」として法律的に認められる可能性があります。

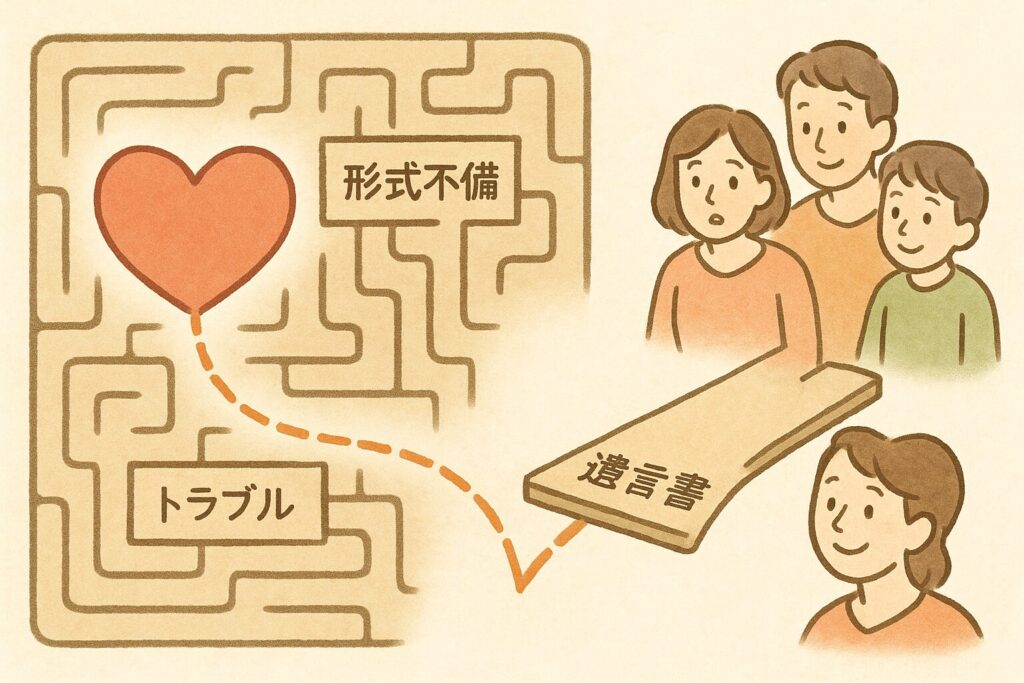

🔹 曖昧な「遺書」はトラブルのもと

ただし、多くのケースでは、

- 「財産を息子に渡したい」などの曖昧な表現

- 「誰に何を渡すか」が特定されていない

- 形式が不十分(署名・押印なし、日付不明など)

といった理由で想いは伝わっても、法的効力は認められないという事態が起きています。

このような「形式不備の遺書」は、残された家族にとって判断が難しく、結果的に相続争いを招いてしまうケースも少なくありません。

ポイントまとめ

- 遺書=遺言書ではない

- 遺言としての効力を持つには、民法で定められた方式を満たしている必要がある

- 「気持ちが伝わる=法的に有効」とは限らない

- 不安な場合は、専門家に確認してもらうのが確実

本人の想いを無駄にしないためにも、「これは効力があるのか?」という視点を常に持っておくことが大切です。

次のセクションでは、実際に遺書が無効になってトラブルに発展したケースをご紹介します。

【事例紹介】遺書が無効になってトラブルになったケース

ここからは、実際にあった遺書にまつわるトラブル事例をもとに、

「なぜ無効になったのか?」を専門家の視点から解説していきます。

遺書を書いた側も、受け取った側も「これで安心」と思っていたのに、

法律上の要件を満たしていなかったためにトラブルに発展してしまった例は少なくありません。

事例1:便箋に想いを綴った遺書 → 無効扱いに

70代の女性が亡くなり、相続人である3人の子どもたちが遺品整理をしていたところ、

「長男に家と土地を相続させてほしい」と書かれた便箋が見つかりました。

その内容はとても丁寧で、長男への感謝の言葉や、これまでの人生の振り返りが綴られており、

長男としても「母の意思を尊重したい」と思っていました。

しかし、この遺書には以下の形式的な不備がありました。

- 日付が書かれていない

- 署名がフルネームでなく、名字だけ

- 押印がされていない

その結果、他の相続人から「こんなものは遺言じゃない」と異議が出され、家庭裁判所では遺言として認められず、遺産分割協議に持ち込まれることとなりました。

▶ 専門家の視点:

民法において、自筆証書遺言は「日付・署名・押印」が必須。

いずれか一つでも欠けていると、遺言書としては無効と判断される可能性が極めて高いです。

事例2:動画に残した「長男に全部」→無効に

ある60代男性が、スマートフォンで自分の想いを動画に残し、

「俺が死んだら、長男にすべての財産をやる」と語っていました。

家族にとっては明確な遺言だと受け止められていましたが、

この動画も法的には遺言と認められませんでした。

▶ 専門家の視点:

現行の民法では、「音声や映像」のみで遺言の効力を認めることはできません。

遺言はあくまで書面による方式が求められるため、動画や音声だけでは効力を持たないのです。

事例3:代筆された遺書 → 遺言能力が争点に

認知症の進行が進んでいた高齢者のケース。

本人が話した内容をもとに、家族が代筆で遺書を作成。

日付・署名・押印も形式上は整っていました。

しかし、亡くなる直前に書かれたこの遺書について、

他の相続人が「本人は遺言能力がなかったのでは?」と主張。

裁判で争われた結果、遺言の効力は認められませんでした。

▶ 専門家の視点:

遺言には、書式だけでなく「遺言能力(=判断能力)」も必要。

認知症などで意思判断が難しい状態で書かれた遺言は、無効と判断される可能性があります。

事例4:エンディングノートに書いた相続の希望 → 法的効力なし

80代の女性が生前に「エンディングノート」に

- 財産の分け方

- 誰に何を渡したいか

- 葬儀やお墓の希望

などを詳細に記入していました。

亡くなった後、そのノートを発見した家族は「これが遺言だ」と受け止めましたが、

エンディングノート自体には法的効力はなく、結局、相続人間での協議が必要になりました。

▶ 専門家の視点:

エンディングノートは、本人の意思や想いを伝えるにはとても良いツールですが、

形式的に法的要件を満たしていないため、遺言書としての効力はありません。

法的効力を持たせたい場合は、別途「遺言書」を作成する必要があります。

事例5:「共同で書いた遺書」→ 共同遺言は原則無効

ある夫婦が、1枚の紙に連名で「全財産は長男に相続させたい」と書いていました。

署名・押印・日付もあり、形式的には整っているように見えましたが…

実はこのような「2人以上で書いた遺言(共同遺言)」は、民法上無効とされています。

▶ 専門家の視点:

民法第975条により、共同遺言は禁止されています。

いかに意図が明確でも、複数人が1つの文書に遺言を書くこと自体がNG。

個別にそれぞれの遺言書を作成する必要があります。

事例6:「10年前に作った遺言」が今の状況と合っていなかった

70代男性が10年前に自筆で作成した遺言書。

その後、財産の内容が大きく変わり、相続人も一部が他界していました。

遺言の内容と現実が合わないまま亡くなり、

結果的に「解釈の余地が大きすぎる」として遺言が一部無効または不明確と判断され、

相続人間での話し合いが難航することに。

▶ 専門家の視点:

遺言書は一度書けば終わりではありません。

相続人の変化や財産状況の変化に合わせて、定期的な見直し・更新が必要です。

全体のポイントまとめ

| 事例 | 無効理由 | 専門家のコメント |

|---|---|---|

| 便箋に手書き | 日付・署名・押印が不備 | 想いがあっても要件を満たさなければ無効 |

| 動画 | 書面ではない | 映像・音声のみの遺言は無効 |

| 代筆 | 遺言能力が疑われた | 認知症などの判断力低下に注意 |

| エンディングノート | 法的効力がない | 思いは伝わるが遺言にはならない |

| 共同遺言 | 民法上で無効と定められている | 夫婦でも個別に作る必要あり |

| 古い遺言書 | 状況と内容が合っていない | 定期的な更新が不可 |

補足メッセージ

このように、「善意で書かれた遺書」や「本人の強い思い」があっても、

形式やタイミング、書き方を間違えるだけで無効扱いになる可能性があります。

だからこそ、遺書を書いたら安心、ではなく、法的な有効性を専門家と一緒に確認することが大切です。セクションでは、こうしたトラブルを避けるために必要な、

「有効な遺言書の条件」について詳しく解説していきます。

なぜ効力がないのか?有効な「遺言書」の条件とは

これまでの事例で見てきたように、「気持ちを込めて書いた遺書」があっても、

法律のルールに沿っていなければ法的効力はありません。

それでは、法的に有効な「遺言書」にはどんな条件があるのか?

このセクションでは、具体的に解説していきます。

🔹 遺言書の種類は大きく3つ

民法では、遺言の方式として次の3つが定められています。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 全文を自分で書く | 手軽・費用がかからない | 書き方を間違えると無効になるリスク |

| 公正証書遺言 | 公証役場で作成、公証人が関与 | 確実に有効、保管も安心 | 手続きがやや煩雑、費用がかかる |

| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしつつ、公証人に提出 | 内容を知られずに作成可能 | 利用頻度は低く、方式が複雑 |

この中で、もっとも多くの人が利用するのが「自筆証書遺言」です。

ただし、これは形式要件を満たしていなければ無効になってしまうので、特に注意が必要です。

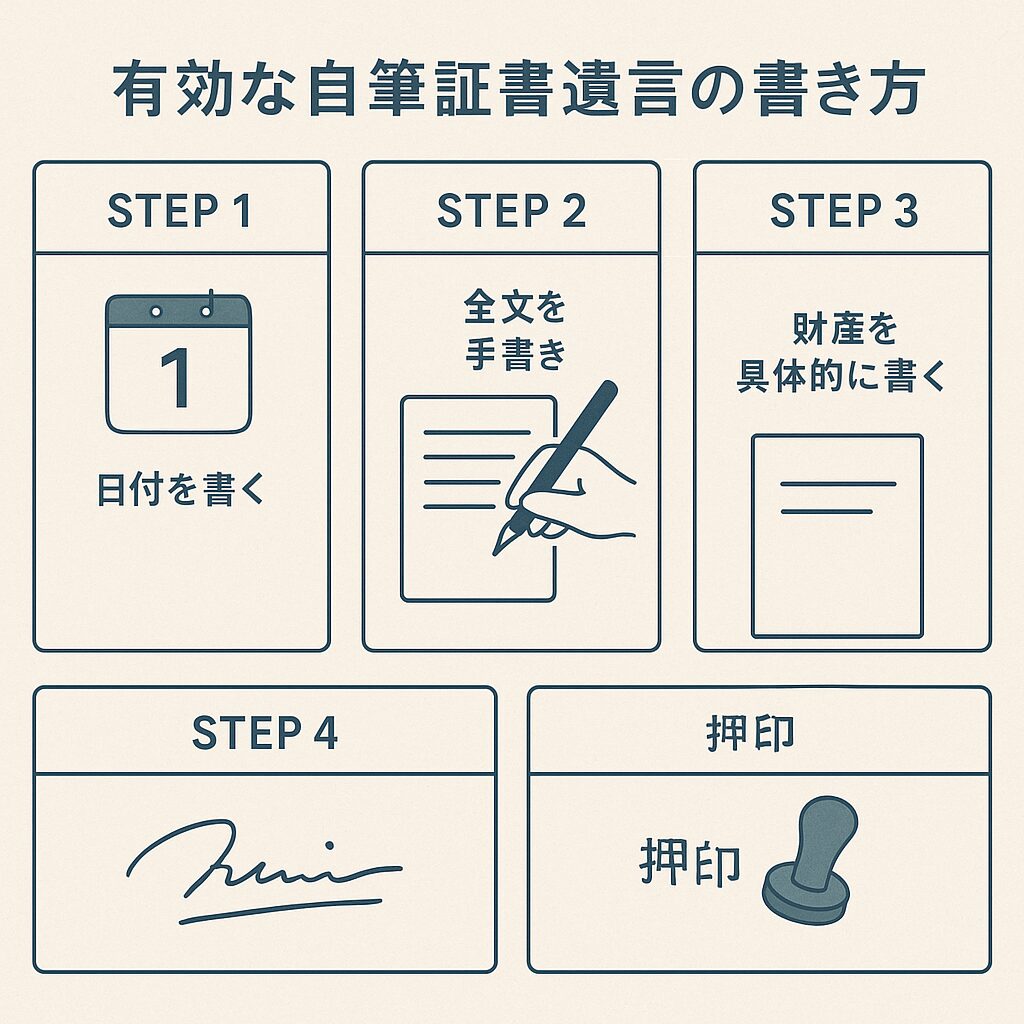

🔹 自筆証書遺言の「必要な要件」

以下の5つのポイントをすべて満たす必要があります:

- 日付が明記されていること

→ 「令和◯年◯月◯日」など具体的に書く必要あ - 全文を本人が手書きすること

→ ワープロやパソコンでの印刷はNG - 遺言内容が明確であること

→ 誰に、どの財産を、どう渡すかがはっきりしている - 氏名が明記されていること

→ 本人であることが明確にわかるように - 押印があること

→ 認印でも可だが、実印が望ましい

これらの要件のうち1つでも欠けると、「無効」と判断される可能性があります。

🔹 よくあるNG例

以下のようなパターンは、実際によく見られます。

- 「日付なし」「署名がペンネーム」「押印を忘れていた」

- 「子どもたちに仲良く分けてほしいだけで具体的な内容がない」

- 「財産の記載が曖昧(預金全額など)」

- 「誰が受け取るかが複数人にまたがり、解釈が分かれる」

これらはいずれも、家庭裁判所で遺言書として認められなかったり、相続人間で争いになったりする原因になります。

🔹 2020年からは「法務局での保管制度」もスタート

自筆証書遺言については、2020年から「法務局での遺言書保管制度」も始まりました。

この制度を使えば、

- 専門家によるチェックが入りやすくなる

- 紛失や改ざんのリスクを避けられる

- 検認手続きが不要になる

といったメリットがあります。

とはいえ、作成時点での記載ミスや形式不備があれば、やはり無効になる可能性はあるので、

やはり専門家の確認は重要です。

専門家からのアドバイス

「手書きだから大丈夫」「これで伝わるはず」――

そうした想いはとても大切ですが、法律は“形式”を重視します。

せっかく遺すなら、効力のある形で、後に残る人たちの負担を減らす工夫が必要です。

次のセクションでは、

あなたやご家族が気をつけるべき具体的なチェックポイントを解説していきます。られない場合があります。

あなたやご家族は大丈夫?遺書を書く前に確認すべきポイント

「遺言書までは大げさだけど、簡単なメモや手紙なら残しておこう」

そう考えて、遺書を書いている方は少なくありません。

しかし、実際にはその手軽な遺書が後々トラブルの火種になるケースが非常に多いのです。

ここでは、「こういう人・こういう状況は特に注意!」という具体的なチェックポイントをご紹介します。

遺書を書く前に、チェックしてほしいポイント

ご本人編:こんな方は要注意!

- 「終活ノート」や「エンディングノート」に相続内容を書いている

→ 感情や希望は伝わるが、法的効力はないため注意 - 「財産についてはメモ程度でいい」と思っている

→ メモや手紙では民法の要件を満たさないケースが多い - 「家族はきっと分かってくれるはず」と思っている

→ 争いは“想定外”のときにこそ起きる。文書化と明文化が重要 - 「動画に残しておけば大丈夫」と考えている

→ 映像や音声は現行法では遺言として認められない

ご家族編:身近にこんな行動をしている人がいたら

- 高齢の親が、メモや日記に財産の話を書いている

→ それを“遺言”として扱うのはリスクが高い - 「うちは揉めないから大丈夫」と言っている

→ 相続トラブルは**“争族”と呼ばれるほど、どの家庭にも起こりうる** - 「専門家に相談したくない」「費用をかけたくない」と言っている

→ ほんの些細な不備で遺言が無効になる可能性も

要注意な「うっかり遺書」の例

| 状況 | 具体例 | リスク |

|---|---|---|

| メモ書き | 「土地は長男に」だけ記載 | 曖昧すぎて解釈が分かれる |

| 日記に記載 | 「保険は次女に」など | 意図は伝わっても無効になる可能性 |

| ノートにまとめてある | 葬儀・財産・希望すべて記入 | 法的効力ゼロ。争いの元になることも |

形式よりも「安心感」が大事だと思っていませんか?

確かに、遺言書は少し堅苦しく、難しそうに見えるかもしれません。

でも、形式にこだわるのは残された人を守るための制度設計でもあります。

- 曖昧な記述が原因で家族が争う

- 誤解が生まれて関係がこじれる

- 本人の想いが無視されてしまう

こうした事態を避けるには、「気持ち」と「法律」の両立が必要です。

専門家からのアドバイス

「遺書を書いたから大丈夫」ではなく、

「この内容で本当に法的に有効なのか?」をチェックする意識が大切です。

遺言書の作成は、家族への最後の思いやり。

だからこそ、自己判断ではなく、一度専門家に相談することを強くおすすめします。

次のセクションでは、

専門家に相談することで得られる具体的なメリットをご紹介します。

専門家に相談するメリットとは?

遺言や相続のことを考えるとき、

「ネットで調べればだいたい分かるし、自分で書けば費用もかからない」

と思っている方も多いのではないでしょうか?

しかし、これまでご紹介してきたように、形式不備や内容の不明確さによって遺言が無効になるケースは非常に多いのが現実です。

そうした失敗やトラブルを防ぐうえで、専門家に相談することには大きなメリットがあります。

① 法的に有効な遺言書を確実に作れる

専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に相談することで、

民法で定められた「遺言の方式」をきちんと満たす遺言書を作成できます。

- 日付・署名・押印など、形式面の確認

- 誰に、どの財産を、どう分けるかという内容面の整理

- 公正証書遺言にする際のサポートや証人の手配も可能

「せっかく書いたのに無効だった」という最悪の事態を防ぐことができます。

② 遺産分割のリスクや相続トラブルを未然に防げる

相続トラブルの多くは、遺言がなかったり、内容が不明確だったりすることで発生します。

専門家に相談することで…

- どのように遺産を分ければ揉めにくいか

- 特定の相続人に多く財産を渡す場合の注意点

- 遺留分への配慮や家族間の人間関係を考慮した設計

といったアドバイスを受けながら、円満な相続を見据えた遺言内容を組み立てることができます。

③ 最新の法改正や制度にも対応できる

例えば、近年では…

- 2020年の「自筆証書遺言の法務局保管制度」

- 2024年以降の相続登記義務化(不動産を相続したら登記が義務に)

など、相続や遺言を取り巻く法律・制度は変化しています。

こうした最新の法改正にも対応してもらえるのが、専門家に相談する大きなメリットです。

④ ご本人の「想い」を法的に守られる形で遺せる

単に「形式を整える」だけでなく、専門家はご本人の気持ちや背景を丁寧にヒアリングしながら、

「どうすればその想いが正しく伝わり、実現されるか」を一緒に考えます。

- 感謝の気持ちを伝えたい

- 特定の人にお礼の意味で渡したい

- 同居している子に多く渡したい

- 家族関係に配慮した分け方にしたい

こうした個別の事情を理解したうえで、ベストな遺言内容を一緒に作っていけるのが、専門家の強みです。

⑤ 相談先として最適なのはどんな専門家?

- 法的効力に関するアドバイスがほしい、相続でトラブルになりそう → 弁護士

- 遺言作成や、遺産分割協議書を作成してほしい → 行政書士

- 不動産の登記や相続登記を依頼したい → 司法書士

といったように、相談内容に応じて最適な専門家が異なります。

迷った場合は、まずは相続に詳しい専門家に気軽に相談してみましょう。

相談のタイミングは「遅すぎる前」に

「まだ早いかも」と思っているうちに、体調の変化や判断能力の低下が起きてしまい、

「もう遺言が作れない」「相談できない」という状況になることも。

だからこそ、元気なうちに・冷静なうちに

遺言について考え、専門家と一緒に形にしておくことが、

本人にとっても家族にとっても後悔しない終活につながります。

次のセクションでは、よくある「遺書・遺言」に関する質問をQ&A形式で分かりやすくご紹介します。

よくある質問(Q&A)

Q1. 手紙に「全財産を妻に」と書いておけば遺言として有効ですか?

A:原則としては無効の可能性が高いです。

手紙やメモに書かれていても、日付・署名・押印がない場合は、遺言としては認められません。

また、「全財産を妻に」という表現も、財産の特定や遺留分の配慮がされていないため、法的なトラブルを招く恐れがあります。

Q2. 音声や動画に録音した遺言は効力がありますか?

A:いいえ、音声・動画だけでは遺言としての効力はありません。

日本の法律では、遺言は「書面」によって作成する必要があるとされています。

映像や音声は、本人の意思を確認する資料にはなっても、遺言として法的な効力を持つことはできません。

Q3. 代筆してもらった遺書でも効力はありますか?

A:原則として無効です。

遺言書は、本人が自分で全文を手書きする必要があります(自筆証書遺言の場合)。

代筆や部分的な代筆があると、たとえ内容が正しくても無効となる可能性が高いです。

ただし、公正証書遺言であれば、本人が書かなくても作成できます。

Q4. 形式が整っていれば、内容は自由に書いても大丈夫ですか?

A:内容にも注意が必要です。

形式が整っていても、内容が不明確・矛盾している・法的に問題がある場合は、

無効と判断されることや、遺産分割協議が必要になることもあります。

たとえば:

- 相続人の名前があいまい(「娘に」とだけ記載)

- 財産の記載が不正確(「預金全部」など)

- 相続人以外に渡す内容に遺留分侵害がある など

内容のチェックも、専門家に確認してもらうのが安心です。

Q5. 遺言書はどのタイミングで作成すべきですか?

A:元気なうちに作成するのが理想です。

遺言書は、作成時に遺言能力(=判断能力)があることが前提です。

認知症が進行していたり、体調が悪くて意思表示が困難な状態では、

たとえ書いたとしても「無効」と判断される可能性があります。

そのため、「まだ早いかも」ではなく、「元気な今のうちに」作成しておくことが大切です。

Q6. 遺言書を作った後に変更したくなったらどうすればいいですか?

A:新たな遺言書を作成すれば、前のものを取り消せます。

遺言は、いつでも何度でも書き直すことができます。

最新の日付の遺言書が優先されるため、内容に変更があった場合は、

すみやかに新しい遺言書を作成することをおすすめします。

これらの疑問は、多くの方が実際に直面しているものばかりです。

「自分だけは大丈夫」と思わずに、正しい知識と備えを持つことが、トラブル回避への第一歩です。

次のセクションでは、記事の内容を総括しつつ、「なぜ今、準備すべきなのか」を再確認していきます。

まとめ|遺書ではなく「有効な遺言」を残すことが家族のため

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

この記事では、「遺書」と「遺言」の違いから始まり、実際の無効事例や、

有効な遺言書に必要な条件、専門家に相談するメリットまで解説してきました。

最後に、大切なポイントをあらためて整理しながら、

「なぜ、今、正しい遺言書の準備が必要なのか?」を振り返っておきましょう。

遺書だけでは想いは伝わっても法的な効力は不十分

- 便箋に丁寧に綴られた想いも

- エンディングノートにまとめた財産分配も

- 動画や音声に込められた強い気持ちも

形式が正しくなければ、法的には「無効」になってしまう可能性があります。

本人がどんなに強い意思で書いていても、残された家族がそれを活かせないと、

結果的に相続トラブルや関係の悪化に繋がってしまうかもしれません。

有効な「遺言書」を残すことで、家族を守れる

一方で、法的に有効な遺言書を作成しておけば…

- 相続手続きがスムーズになる

- 相続人間の争いを未然に防げる

- 本人の意思が明確に尊重される

- 家族の精神的・金銭的な負担が減る

つまり、有効な遺言書は、家族への最後の贈り物とも言えるのです。

専門家と一緒に準備すれば、安心と確実性が段違い

「遺言書を書きたいけれど、何から始めたらいいか分からない」

「これで正しいのか不安」

「家族に迷惑をかけたくない」

そうした思いをお持ちの方にこそ、専門家への相談をおすすめします。

- 民法の要件に沿った形式チェック

- 相続関係の整理とアドバイス

- 公正証書遺言の作成サポート

- 家族構成や財産状況に応じた最適な文案の提案

など、自分では気づけない落とし穴やリスクも未然にカバーできます。

「まだ元気だから」ではなく「元気なうちに」備える

遺言書は、元気なうちに・冷静に判断できるうちに作成してこそ意味があります。

判断能力が衰えてからでは、せっかくの意思表示が無効になる恐れも。

「あとで」「いつか」ではなく、

「今から少しずつ始める」ことが、未来の安心につながります。

もしご不安な点があれば、お気軽にご相談ください

当事務所では、

- 初めての方でも分かりやすく丁寧にご案内

- ご本人だけでなく、ご家族からの相談も歓迎

- 相続・遺言の実務に精通した専門家が対応

といった体制で、皆さまの「想いの実現」を全力でサポートしています。

📩 お問い合わせはこちら

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

まとめポイント

| 内容 | 要点 |

|---|---|

| 遺書では不十分 | 法的効力を持たない可能性が高い |

| 有効な遺言が必要 | 形式・内容ともに整った文書で意思を残す |

| 専門家の力を借りるべき | ミスを防ぎ、家族を守ることができる |

| 準備は早めに | 判断能力があるうちがチャンス |

「想いを、確実に。大切な人に、正しく届ける。」

そのために、今日から一歩踏み出してみませんか?