「もし自分が先に亡くなったら、この人はちゃんと生活していけるだろうか?」

長年パートナーとして共に暮らしてきた内縁の夫・妻に対して、そう考える人は少なくありません。

ところが現実には、法律婚をしていない=戸籍上の「配偶者」ではない場合、法定相続人になれず、財産を一切相続できない可能性があることをご存じでしょうか?

実際、筆者の元には「30年以上連れ添ったパートナーが亡くなったが、家族に財産をすべて持っていかれてしまった」「住んでいた家を追い出されそうになっている」といった相談が数多く寄せられています。

日本では、結婚という形式にとらわれず、「内縁関係」や「事実婚」という形でパートナーシップを築くカップルが増えています。愛の形が多様化する一方で、法律や制度がそれに追いついていないのが現状です。

この記事では、「内縁関係と相続」にまつわる法律的な落とし穴を中心に、

- 内縁・事実婚と法律婚の違い

- 内縁関係のまま亡くなった場合の相続の現実

- よくあるトラブルとその回避法

- 法的にできる具体的な対策

- よくある質問とその回答

- 今後の制度改正の可能性

といった内容を、士業の視点からわかりやすく解説していきます。

「知らなかった」では済まされない、でも「今ならまだ間に合う」。

この記事を通じて、愛する人とあなた自身を守るための一歩を踏み出していただけたらと思います。

目次

第1章:内縁関係・事実婚とは?法律婚との違いと定義の整理

「内縁関係」や「事実婚」という言葉は広く使われていますが、その定義はあいまいなまま誤解されていることも多く、相続や法律手続きの場面で大きなトラブルにつながることがあります。

この章では、まずは内縁・事実婚・法律婚の違いを明確にし、それぞれがどのように法律上扱われるのかを整理します。

内縁関係とは?

「内縁関係」とは、婚姻届を提出していないが、夫婦として共同生活を営んでいる関係のことを指します。

法律上の定義は明確には存在しませんが、判例や実務上では以下のような要素が重視されます。

- お互いに婚姻の意思がある

- 実際に夫婦としての共同生活を営んでいる

- 社会的にも夫婦同然と認識されている

つまり、「単なる同棲」とは異なり、実態としての夫婦関係があることが重要なポイントです。

事実婚とは?

「事実婚」は、「内縁関係」とほぼ同義として使われることが多い言葉ですが、ややニュアンスが異なる場面もあります。

- 内縁:法律・判例上の用語。民法上の取り扱いを前提にした言葉

- 事実婚:ライフスタイルの選択として自覚的に選んでいるカップルが使う傾向が強い

たとえば、結婚制度に反対してあえて入籍しないカップルや、同性カップルが事実婚という形で暮らしているケースなども事実婚に含まれます。

行政書士の視点

内縁は古くから使われている言葉で、愛人などのネガティブなイメージがあります。

事実婚は報道等でも露出が増えている言葉で、入籍しない事実に関してネガティブなイメージを払拭したい方、氏(苗字・名字)を変えたくない方に好まれている印象があります。

法律婚との違い

| 項目 | 法律婚(婚姻届あり) | 内縁・事実婚(婚姻届なし) |

|---|---|---|

| 戸籍上の配偶者 | ○ | × |

| 相続権 | ○(法定相続人) | ×(遺言がなければ相続不可) |

| 税制上の配偶者控除 | ○ | 原則×(一定条件で認められるケースも) |

| 社会保険の扶養 | ○ | 一部認められる可能性あり |

| 医療同意・死後の事務 | ○ | 原則不可(契約が必要) |

この表からもわかるように、法律婚と内縁では法的保護の差が非常に大きいことがわかります。

特に相続に関しては、法律婚では当然に認められる「配偶者の法定相続権」が、内縁では一切認められていないという点が最も大きな違いです。

なぜ戸籍が重要なのか?

民法における「相続」は、あくまで戸籍上の続柄=法的な家族関係をもとに判断されます。

そのため、いくら長年連れ添っていても、戸籍上で「配偶者」と認められていなければ、相続人とはならないのです。

たとえば、戸籍上の子どもがいた場合、内縁のパートナーは一切相続できず、すべて子どもに財産が渡るというケースも珍しくありません。

内縁・事実婚が選ばれる背景

近年、あえて結婚しない選択をするカップルが増えている背景には、以下のような理由があります:

- 結婚制度への違和感や価値観の多様化

- 離婚歴があるため再婚しづらい

- 経済的・税制上の理由

- 同性カップルで法的に婚姻できない

- 親族との関係を避けたい

このように、社会的には家族として認められていても、法律上では他人というギャップが、重大な問題を生み出しているのです。

セクションまとめ

- 「内縁」と「事実婚」はほぼ同義であり、婚姻届を出していないカップルのこと

- 法律婚とは異なり、戸籍上の「配偶者」ではないため、相続や法律上の保護に大きな差がある

- 内縁関係が選ばれる背景には、多様な事情があるが、その代償として法的なリスクを負っていることを認識する必要がある

第2章:【最大の落とし穴】内縁関係に「法定相続権」はないという事実

「長年連れ添ってきたのだから、当然相続できると思っていた」

「籍は入れていないけれど、私たちは夫婦同然だった」

そう思っていたとしても、法律は必ずしもその想いに応えてくれません。

内縁関係には、民法上の「配偶者」としての法定相続権が一切ありません。これは、非常に重大でかつ見落とされがちなポイントです。

内縁関係でも財産を確実に残すには遺言と法定相続分の理解が欠かせません

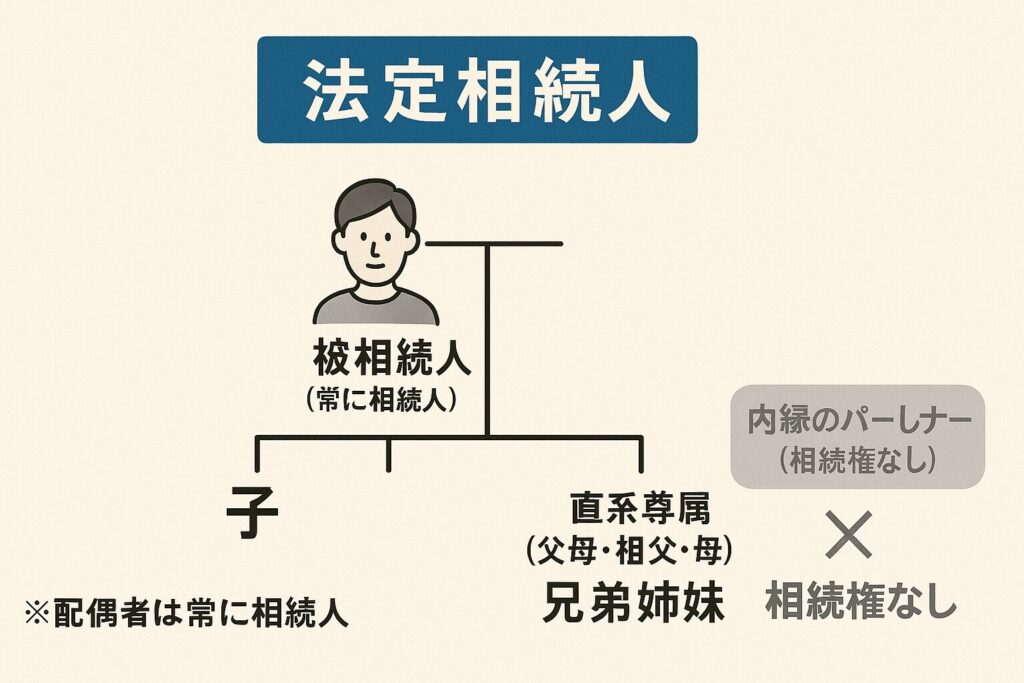

民法上の「法定相続人」とは?

日本の民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する「法定相続人」は以下のように定められています。

| 優先順位 | 法定相続人 |

|---|---|

| 第1順位 | 配偶者 + 子ども(または代襲相続人) |

| 第2順位 | 配偶者 + 父母(直系尊属) |

| 第3順位 | 配偶者 + 兄弟姉妹 |

ここで重要なのは、配偶者というのは「戸籍上の配偶者」に限るという点です。

つまり、婚姻届を出していない内縁のパートナーは、たとえ何十年一緒に暮らしていても、法定相続人には該当しないのです。

「内縁の妻(夫)」は相続できない

内縁関係にあるパートナーは、相続の場面では法律上の「他人」として扱われます。

そのため、何も対策をしていなければ、相手の死亡後に財産を一切受け取れないばかりか、住んでいた家を出て行かざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

例として、以下のようなケースが実際にあります。

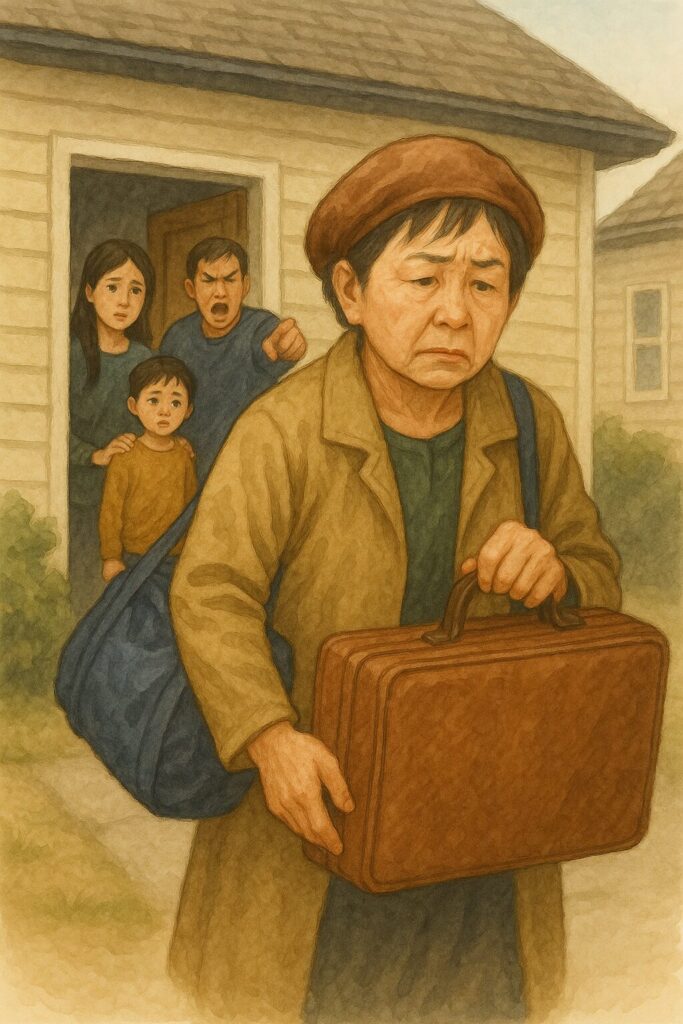

ケーススタディ①:子どもに追い出された内縁の妻

70代男性が亡くなり、その内縁の妻(20年以上同居)は、葬儀後に男性の実子からこう告げられました。

「この家は父の名義なので、出て行ってください。あなたに相続権はありません。」

遺言書もなく、名義変更もしていなかったため、内縁の妻には一切の法的権利がない状態。

結局、住む場所を失い、年金だけの生活へ…という結果になってしまいました。

ケーススタディ②:遺言がなかったためにすべてを失ったAさん(60代女性)

Aさんは、30代の頃に離婚を経験し、その後、同じく離婚歴のあるBさんと出会い、事実婚という形で25年間共に暮らしてきました。籍は入れていないものの、二人はお互いの両親の介護や、子どもの進学・就職を支え合い、まさに人生の伴侶として過ごしてきたのです。

しかし、ある日突然Bさんが心筋梗塞で急逝。Aさんは深い悲しみの中、葬儀や事後処理を進めていましたが、やがてBさんの前妻との間の子ども(すでに成人)から一通の通知が届きます。

「実父の財産について、法定相続人である私がすべて相続することになります。自宅の名義も父のものですので、早急に退去してください。」

Aさんはショックを受け、法律相談に駆け込みましたが、弁護士からの答えは冷酷でした。

「申し訳ありませんが、遺言書がない限り、あなたには法定相続権はありません。自宅を守ることも、財産を相続することもできない状況です。」

結局、Aさんは住み慣れた自宅を離れ、賃貸マンションで年金生活を始めることになりました。パートナーの遺志も、二人の歴史も、法の前では無かったことにされてしまったのです。

ケーススタディ③:介護をしてきたのに、最後に拒絶された女性

60代女性のCさんは、10年以上にわたり、内縁の夫Dさん(80代)の介護をしてきました。生活は完全に一体となっており、Dさんは「Cがいなければ生きていけない」と常に言っていたそうです。

しかし、Dさんが入院して意識を失った後、病院はCさんにこう伝えます。

「治療方針の決定については、ご家族の同意が必要です。」

そこに現れたのは、Dさんの遠方に住む妹と甥。彼らはCさんの存在を快く思っておらず、延命治療を打ち切り、葬儀も身内だけで行うと強引に進めてしまいました。

CさんはDさんに最後のお別れもできず、法的にも何の権利も主張できませんでした。

「私たちは家族だったのに——」という悔しさだけ

内縁関係でも「特別縁故者」として救済される可能性は?

民法には、「相続人がいない場合」に限って、家庭裁判所の判断により財産の一部をもらえるという制度があります。それが「特別縁故者(みなし相続)」という制度です。

ただしこの制度には重大な注意点があります。

- 相続人が一人もいないことが条件(例:子ども・親・兄弟すべて不在)

- 財産の全部ではなく、裁判所が一部を分与するかを判断する

- 裁判所への申立てが必要(費用・時間がかかる)

- 必ず認められるわけではない

つまり、一般的な相続とは大きく異なる「例外的な措置」であり、安心して頼れる制度ではありません。

なぜここまで厳しいのか?

日本の相続制度は、戸籍に基づく法的な家族関係を前提に設計されています。

つまり、いくら実態としての夫婦関係があっても、法律上の手続き(婚姻届)をしていなければ、「家族ではない」とみなされるのが現行制度の限界です。

この制度設計の背景には、

- 相続関係を明確にしてトラブルを避ける

- 国として管理しやすい形を維持する

- 家族単位の経済連携を重視する文化

といった、歴史的・社会的背景があります。

しかし、多様な家族の形が当たり前となった現代において、現行制度は必ずしもそれに追いついていないと言わざるを得ません。

セクションまとめ

- 内縁関係のパートナーには、民法上の相続権が一切認められていない

- 遺言や契約など何らかの法的対策をしていなければ、財産はすべて他の相続人へ

- 「特別縁故者制度」はあくまで例外で、確実な方法ではない

- 現行法では「婚姻届を出していない=家族ではない」と判断される

第3章:内縁関係ならではのリスクとトラブル事例

内縁関係は、形式的には「結婚していない」ものの、実質的には夫婦と同じように生活をしているパートナーシップの形です。

ですが、法律上は夫婦と同じではありません。

そのギャップが、いざというときにさまざまなトラブルや深刻な不利益をもたらします。

ここでは、内縁関係ならではの典型的なリスクやトラブルを、相続に限らず広く見ていきます。

リスク①:財産を一切相続できない

これは第2章でも取り上げましたが、改めて強調したいのが、遺言がなければ内縁のパートナーには相続権がないという点です。

いくら家計を共にしてきたとしても、

- 銀行預金の名義が相手のものであれば引き出せない

- 持ち家が相手の名義であれば、追い出される可能性すらある

- 相手に子どもがいれば、その子どもがすべてを相続する

という状況になり得ます。

リスク②:住まいを失う可能性がある

内縁関係にある二人が住んでいた家が、パートナー名義だった場合。

パートナーが亡くなった後、その家は相続人の所有物になります。

たとえば、前の配偶者との子ども、あるいは兄弟姉妹などが相続人となった場合、こう言われることがあります。

「すみませんが、この家は出て行ってください。」

しかも、これは法的に正当な要求となる可能性があるのです。

リスク③:医療・介護・死後の意思決定ができない

パートナーが倒れた際、病院で医師からこう言われることがあります。

「申し訳ありませんが、ご家族ではないので治療方針の決定には同意できません。」

また、死亡後の

- 葬儀の決定

- 埋葬方法の選択

- 遺品整理や相続手続き

なども、法的な権限が内縁のパートナーには一切ありません。

代わりに、疎遠だった親族がすべてを決定してしまうことも少なくありません。

リスク④:関係が「なかったこと」にされる可能性

相手の親族との関係が悪かった場合、パートナーの死後、

- 「うちは結婚を認めてなかった」

- 「あなたは何者ですか?」

- 「相続を狙っていたのでは?」

といった人格を否定されるような言動を受けることすらあります。

とくに法的な書類や証明が何もないと、「家族として扱われない」だけでなく、「単なる同居人」として片付けられてしまう恐れがあります。

リスク⑤:公的制度・税制上の不利益

法律婚では当然に受けられる公的なメリットも、内縁関係では大きく制限されます。

| 項目 | 法律婚 | 内縁関係 |

|---|---|---|

| 配偶者控除(所得税) | ○ | ×(基本) |

| 社会保険の扶養 | ○ | △(認定が必要) |

| 遺族年金 | ○ | ×(原則) |

| 住宅ローン減税 | ○ | × |

| 相続税の配偶者控除 | ○ | × |

これらは、数十万円〜数百万円単位の損失につながる可能性もあります。

セクションまとめ

- 内縁関係では、相続・住居・医療・死後の意思決定において、法律上の保護が極めて弱い

- 相手の親族と関係が悪いと、トラブルが表面化しやすい

- どれだけ愛し合っていても、法律の壁は乗り越えられないことがある

- 対策を取らないままでは、「何も残らない」可能性がある

第4章:後悔しないために知っておきたい「4つの法的対策」

これまでの章で、内縁関係のままでは法的保護が非常に弱く、相続・住まい・医療・死後の意思決定など、人生の最終局面で大きなリスクを抱えていることを見てきました。

では、どうすればそのリスクを回避できるのでしょうか?

内縁関係・事実婚の方が安心して人生を歩めるようにするには、「自分たちで備える」ことが不可欠です。

ここでは、特に重要な4つの法的対策をご紹介します。

対策①:遺言書の作成(できれば公正証書遺言)

最も確実で効果があるのが、遺言書を作成することです。

遺言によって、内縁のパートナーに財産を遺すことが法的に可能になります。

ポイント

- 財産の分け方を自由に指定できる

- 不動産・預貯金など具体的な財産ごとに記載できる

- 他の相続人(子どもなど)とのトラブル回避につながる

公正証書遺言がおすすめな理由

- 公証人が作成・保管するため、偽造・紛失のリスクがない

- 死後すぐに効力が発生(家庭裁判所での検認不要)

- 裁判トラブルを防ぐ「最強の備え」

注意

「遺留分(最低限の相続分)」を持つ相続人がいる場合は、完全に思い通りにはできないケースもあります。

内縁のパートナーへの遺贈は、遺言と遺産分割協議で明確にできます

対策②:任意後見契約

内縁関係であっても、パートナーが認知症になったり、判断能力を失った場合に備えることも大切です。

そのとき、法定後見では「親族」が優先されるため、内縁のパートナーが後見人になれないケースも多いのが現実。

そこで有効なのが「任意後見契約」です。

ポイント

- 本人が元気なうちに「将来、判断能力がなくなったときはこの人に任せる」と契約しておく

- 内縁のパートナーを法的な代理人に指名できる

- 金融機関や医療機関での手続きもスムーズに進められる

対策③:死後事務委任契約

パートナーが亡くなったあと、残された内縁の配偶者は葬儀・納骨・相続手続き・役所手続きなど、あらゆる「死後の事務」に関与できないという現実があります。

それを回避するためには、「死後事務委任契約」が有効です。

この契約でできること

- 葬儀や火葬・納骨の手配

- 公共料金や家賃の解約

- 医療費の支払い

- 住居の明け渡し手続き など

行政書士の視点

遺言書とセットで作成するケースが増えており、「最後の最後まで寄り添える法的ツール」として、潜在的なニーズの高さを感じます。

対策④:生命保険の活用(受取人を内縁の配偶者に指定)

法定相続権がない内縁の配偶者に確実にお金を残す方法として、生命保険の活用があります。

生命保険金は相続財産ではなく、「受取人固有の財産」として扱われるため、遺産分割の対象外になります。

ポイント

- 内縁のパートナーを「死亡保険金受取人」にしておけば、相続人からの横やりが入りづらい

- まとまった現金を確保できるので、生活再建や家の確保に有効

- 税務上の注意点(相続税の対象になる場合あり)も確認すること

他にもある!補助的な対策

- 住居を「共有名義」にしておく

- 相続税の非課税枠を活用するための事前贈与(慎重に!)

- 財産契約(パートナーシップ契約書など)による関係の明文化

認知症になる前に、内縁の方へ意思を遺す遺言を準備しておきましょう

セクションまとめ

- 「内縁だから無力」ではなく、「備えれば守れる」という意識が重要

- 特に、遺言書と任意後見・死後事務委任の3点セットは生きる・死ぬ・その後をカバーする必須ツール

- 「自分たちには関係ない」と思っている今こそ、将来を見据えた対策を!

第5章:法制度の限界と今後の展望:内縁関係に光は差すか?

ここまでの章では、内縁関係・事実婚における法的リスクや、備えるための実践的な対策をご紹介してきました。

しかし、そもそもなぜここまで当事者が「自分たちで備える必要がある」のか?

その根本的な原因は、日本の法律制度が「多様な家族の形」に追いついていないからです。

この章では、現在の制度の限界を確認しつつ、将来的な法改正の動きや、海外の制度との比較を通じて、「今後、内縁関係はどう変わっていく可能性があるのか?」を考えていきます。

現行制度の限界:「婚姻=戸籍ありき」の設計

日本の法律制度では、家族関係や相続、税務、社会保障などのあらゆる分野が、「戸籍」によって定義されています。

つまり、

- 戸籍上の「配偶者」

- 戸籍上の「親子」

でなければ、法律的には「家族ではない」というのが基本的な立場です。

これは、

- 明治時代から続く家制度的な考え方

- 手続きの簡略化・公平性を重視した行政システム

- 日本独特の戸籍文化

が背景にあります。

そのため、内縁関係や事実婚のように戸籍に記録されない関係は、法律上の保護が極めて限定的になってしまうのです。

社会は変化しているのに、制度は変わらない?

近年、「事実婚」や「内縁関係」は珍しいものではなくなってきました。

- 再婚を選ばず事実婚を選ぶ中高年カップル

- あえて入籍しないパートナーシップを選ぶ若者たち

- 同性カップルが事実婚という形で共に暮らすケース

こうした多様な家族が社会に広がる一方で、制度の側がその現実に追いついていないというのが現状です。

海外の制度に学ぶ:パートナーシップ制度や登録制

欧米諸国を中心に、「結婚していなくても法的保護を受けられる制度」が整備されている国もあります。

フランス:PACS(連帯市民契約)

- 結婚ではないが、登録をすることで一定の法的保護が受けられる制度

- 相続・税制・社会保障などにおいて、婚姻に近い扱いを受けられる

ドイツ:登録パートナーシップ制度(現在は同性婚に統合)

- 登録により、婚姻と同等の権利が認められた

- 社会的な家族単位を重視する制度

日本の今後:変わる可能性はあるのか?

日本でも、以下のような動きが徐々に始まっています。

パートナーシップ制度(地方自治体単位)

- 渋谷区・世田谷区を皮切りに、現在では300以上の自治体が導入

- 法的効力は限定的だが、民間企業や医療機関での対応が進む

- 同性カップルを主な対象として始まったが、事実婚カップルにも拡大する自治体も

選択的夫婦別姓の議論

- 「結婚=姓を同じにしなければならない」制度の見直し議論が活発化

- これは、「婚姻の形」自体の多様性を認める流れにつながる

民法の改正可能性

- 内縁関係の相続権を一部認める方向の議論も存在

- 高齢化・単身高齢者の増加・非婚化社会の進展が、制度改革を後押しする可能性あり

ただし、制度改革には時間がかかる

現実には、民法改正などの大きな法改正は、時間がかかります。

また、保守的な世論や政治的な課題もあり、すぐに内縁関係が法律上守られるようになるとは言い切れません。

今、私たちができること

だからこそ、現時点では

「今の制度の限界を理解した上で、自分たちでできる備えを確実に行う」

という姿勢が重要です。

将来的に制度が変わって、より柔軟な保護が実現されるとしても、

「今」パートナーを失ったときに、すべてを失わないための準備は必要不可欠です。

セクションまとめ

- 日本の法制度は「戸籍に基づいた家族関係」に依存しており、内縁関係は保護されにくい

- 海外では、登録制度やパートナーシップ制度によって法的保護が拡大している

- 日本でも制度改革の兆しはあるが、現時点では個人の法的備えが唯一の防衛策

- 将来に期待しつつ、「今できること」を確実に行うことが、パートナーを守る第一歩

第6章:Q&A|内縁関係と相続についてよくある質問に士業が回答!

ここでは、内縁関係や事実婚に関するよくある疑問について、士業の視点から端的に・分かりやすく回答していきます。

検索されやすいキーワードを意識しながら、実務で頻出するリアルな質問を集めました。

Q1. 内縁でも長年一緒に住んでいれば相続できるのでは?

A. できません。

たとえ30年一緒に住んでいても、婚姻届を出していない限り、法律上は「配偶者」ではありません。

そのため、法定相続人としての権利は一切認められていません。

遺言書などの対策がない限り、相続は不可能です。

Q2. 内縁関係でも相続できる「裏ワザ」はある?

A. 原則ありませんが、「遺言」または「生前贈与」が実質的な対策です。

裏ワザではありませんが、現行制度では以下の2つがほぼ唯一の手段です。

- 遺言書:財産を内縁のパートナーに遺すことが可能

- 生命保険:受取人を指定しておけば、確実に現金を渡せる

また、「特別縁故者制度」はありますが、適用条件が厳しく、あくまで例外的救済手段です。

内縁の方は生命保険の非課税枠が使えません。相続対策に注意が必要です

Q3. 事実婚と内縁関係ってどう違うの?

A. 法律的にはほぼ同じ意味です。

両者とも「婚姻届を出していないが、実質的に夫婦のように暮らしている関係」です。

ただし、「事実婚」は自覚的にその形を選んでいるカップルが使うことが多く、社会的なニュアンスがやや異なります。

Q4. 遺言書って自分で書いても有効なの?

A. 自筆でも有効ですが、注意点があります。

自筆証書遺言は民法で認められており、全文を本人が手書きし、日付と署名・押印があれば有効です。

ただし、

- 紛失・偽造・破棄のリスクがある

- 死後に「家庭裁判所の検認」が必要(時間がかかる)

そのため、公正証書遺言をおすすめします。公証人が作成・保管し、死後すぐに効力が発生します。

内縁や多様な家庭構成にも対応できる遺言作成のガイドはこちらです

Q5. 相手に子どもがいない場合は、内縁のパートナーが相続できる?

A. 残念ながら、これもできません。

たとえ法定相続人がいなくても、内縁のパートナーには自動的な相続権は与えられません。

この場合、相続財産は国庫に帰属する可能性もあります。

ただし、家庭裁判所に申立てることで「特別縁故者」として財産の一部を受け取れる可能性があります。

Q6. 生命保険を活用すれば相続対策になるの?

A. はい、非常に有効な方法の一つです。

生命保険は「死亡保険金受取人」に指定された人が直接受け取るもので、相続財産とは別枠扱いされます。

そのため、他の相続人に邪魔されずに財産を渡すことが可能です。

ただし、相続税の対象になる場合があるため、保険金額には注意が必要です。

Q7. 内縁関係でも医療の同意や介護の判断はできる?

A. 原則できません。

医療機関では、法定の「親族」または「法定代理人」でなければ、手術や治療に関する同意ができない場合がほとんどです。

これを防ぐには、以下の契約が有効です。

- 任意後見契約(判断能力が低下した場合)

- 医療同意書・事前指示書(元気なうちに意思を明確化)

Q8. どうしても相続させたいとき、最初にやるべきことは?

A. 迷わず「遺言書の作成」から始めましょう。

最初にすべきことは、公正証書遺言の作成です。

次に、死後事務委任契約や任意後見契約をセットで検討しましょう。

また、生命保険や不動産の名義も要チェック。

「いつかやろう」ではなく、「今すぐ」準備を始めることが何よりも大切です。

セクションまとめ

- よくある誤解:「一緒に住んでいれば家族とみなされる」は×

- 現行法では、内縁関係に法定の保護はほぼない

- だからこそ、一つひとつの疑問に「備え」をもって対処する姿

まとめ・結論:もしものときに備えるのは、愛する人への思いやり

「私たちは夫婦のように暮らしてきた」

「結婚という形式にこだわらなくても、気持ちは同じ」

それはとても自然な感情であり、現代の価値観に合ったパートナーシップのあり方です。

ですが、法律の世界は感情では動きません。

戸籍に名前が載っていないというだけで、

いざというときに相続も、医療の同意も、死後の手続きも一切できない。

これは、内縁関係にある人にとって、本当に深刻で現実的な問題です。

愛しているからこそ、何も残せない現実

本記事では、内縁・事実婚のカップルが抱えるリスクと、その回避方法について解説してきました。

- 法定相続権がないため、財産はすべて他人に渡る可能性がある

- 同居していた家から追い出されるケースも珍しくない

- 医療や死後の意思決定に関わる権利もない

- 社会保険や税制の面でも大きな損失が生じる

多くの方が、「まさか自分たちがそんなことになるとは思わなかった」と後悔されています。

だからこそ「今」備える

内縁関係であっても、自分たちでしっかり備えれば、愛する人を守ることができます。

- 公正証書遺言を作る

- 任意後見契約・死後事務委任契約を結ぶ

- 生命保険や不動産の名義を確認する

- 状況によっては、戸籍上の婚姻も選択肢として考える

「まだ元気だから大丈夫」「うちには財産なんてないし」

そう思っている今が、まさに動くべきタイミングです。

行政書士として伝えたいこと

もし、この記事を読んで少しでも不安を感じたなら、ぜひ専門家にご相談ください。

- 遺言書の作り方

- 契約書の内容

- 保険・名義・税金の扱い

- 相続人との調整

これらはすべて、プロのサポートが大きな力になります。

「備えること」は、「愛する人に、きちんと未来を残すこと」。

それは法律上の義務ではなく、パートナーへの最大の思いやりだと、私たちは考えています。

最後に:この記事を通じて伝えたかったこと

- 内縁・事実婚のままでは、法律上の保護は極めて限定的である

- しかし、対策を講じれば、大切な人を守ることは可能

- 問題に気づいた「今」こそが、動くべきタイミング

どうかこの記事が、「行動を起こすきっかけ」となれば幸いです。

無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。

もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。

- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」

- 「相続で揉めるのは絶対に避けたい」

- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」

そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。

まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。

無料相談でできること

当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。

ご相談内容の例

- 遺言って何から始めればいいの?

- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?

- 自分で書いた遺言書を見てほしい

- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?

- 相続の流れも一緒に知りたい など

💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。

実績・対応エリアについて

当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。

地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。

- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)

- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です

ご相談の流れ

- 【STEP1】お問い合わせ

→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整

→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)

→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り

→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。

💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。

ご相談方法(選べます!)

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |

| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |

| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |

行政書士プロフィール

行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)

- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中

- 趣味:競泳

- メッセージ:

「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。

家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

お問い合わせはこちら

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。

どんな小さなことでも構いません。

今すぐ、気軽にご連絡ください。