「遺言は公正証書で作成しておけば万全」

「これで相続のトラブルは防げるだろう」

そんなふうに考えていませんか?

たしかに、公正証書遺言は法的効力が高く、内容が無効になるリスクも少ないため、多くの方が安心して選ぶ方法です。

しかし、それだけで本当に安心とは限らないことをご存じでしょうか?

実は、公正証書遺言をきちんと作っていても、「遺留分」の問題によって相続トラブルが発生するケースは少なくありません。

「遺言があるのに、なぜ揉めるのか?」

「遺留分ってそもそも何?」

「ちゃんと準備したつもりなのに、何が足りなかったのか?」

この記事では、

「公正証書遺言」と「遺留分」の関係について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

家族の将来を守るために、あなたの「想い」を正しく伝えるために——

本当に安心できる遺言の作り方を、ぜひここで一緒に学んでいきましょう。

目次

1. そもそも「公正証書遺言」とは?

公正証書遺言とは、法的に最も信頼性の高い遺言の形式

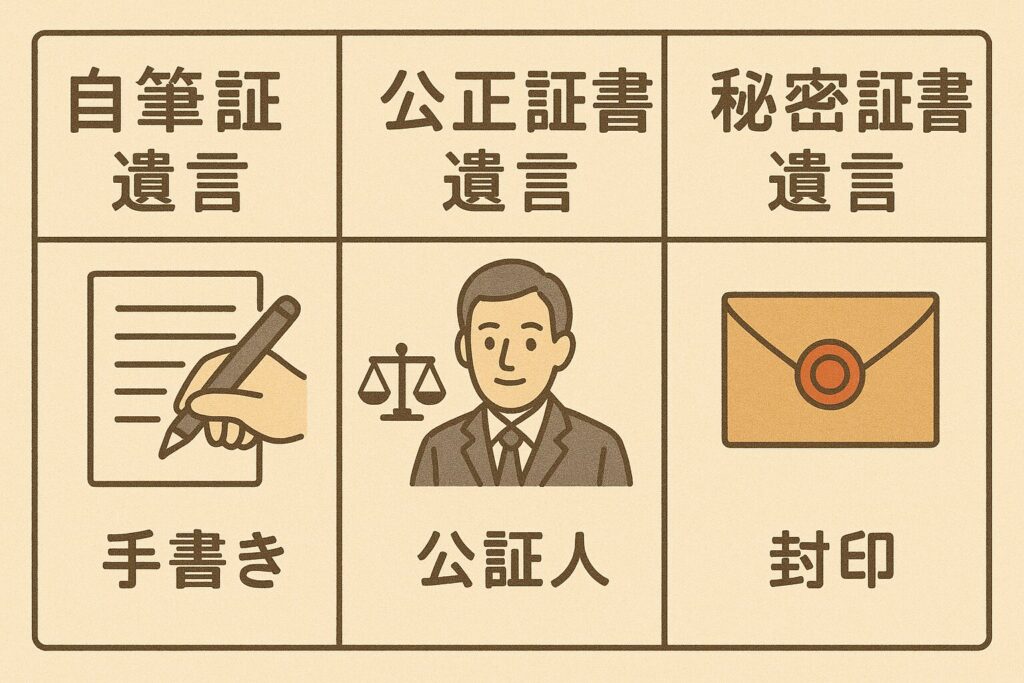

遺言には大きく分けて3つの種類がありますが、その中でも「公正証書遺言」は最も広く利用されている形式です。

公証人が関与し、法的に無効となるリスクが低いため、相続トラブルを防ぐ手段として非常に有効とされています。

遺言の3つの種類とその違い

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 本人が全文を自筆で書く遺言 | 手軽・費用がかからない | 形式不備で無効になるリスク/紛失・改ざんの恐れ |

| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう遺言 | 法的に安全/原本保管される/無効リスクが少ない | 手続きがやや煩雑/費用がかかる |

| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして公証人に提出する遺言 | 内容を知られずに作成可能 | 手続きが複雑/形式不備で無効のリスクがある |

公正証書遺言のメリットは?

- ✅ 法的に有効な形式:公証人が関与することで、形式不備のリスクがない

- ✅ 原本が保管される:公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない

- ✅ 検認が不要:家庭裁判所での検認手続きが不要で、スムーズな相続手続きが可能

それでも完璧とは言えない理由

公正証書遺言はたしかに信頼性の高い形式ですが、遺留分などの相続人の権利に対する配慮が不足していると、トラブルの火種になることもあります。

特に、相続人の一部に財産を渡さない内容や、不均等な分配をする場合には、後に「遺留分侵害額請求」が発生するリスクがあるのです。

だからこそ、次に知っておきたいのが「遺留分」のこと

遺言を作成するうえで忘れてはならないのが、「遺留分」という相続人の最低限の権利です。

いくら公正証書で形式的に完璧でも、内容が一方的すぎると無効ではないが「揉める」のが相続の現実です。

次のセクションでは、その「遺留分」とは何なのか、どんなときに問題になるのかをわかりやすく解説します。「本当に大切な人に確実に遺産を残すにはどうすべきか」そんな視点で読み進めていただければ幸いです。

2. それでも安心できない理由〜「遺留分」ってなに?

公正証書遺言でも無視できない「遺留分」の存在

せっかく法的に有効な公正証書遺言を作成したのに、

後から「こんなはずじゃなかった」「揉めてしまった」というケースがあとを絶ちません。

その原因のひとつが、「遺留分」という制度です。

この制度を理解せずに遺言を作成してしまうと、内容は有効でも、実際には相続トラブルに発展してしまうことがあるのです。

「遺留分」とは? 〜 相続人に認められた最低限の取り分

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人のうち一定の人に対して法律で保障されている最低限の相続分のことです。

つまり、どれだけ自由に財産の分け方を遺言で決めたとしても、

法定相続人の一部には「これだけはもらえる」という取り分があるということです。

遺留分を持つのは誰?

遺留分を持つのは、次のような相続人です:

| 相続人の立場 | 遺留分の有無 |

|---|---|

| 配偶者 | あり |

| 子ども | あり |

| 直系尊属(親) | あり(子がいない場合) |

| 兄弟姉妹 | なし |

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分の割合(どれくらいの取り分があるの?)

遺留分の割合は、法定相続分の1/2です(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)。

たとえば、以下のようなケースを見てみましょう。

例:相続人が配偶者と子ども2人の場合(3人)

- 法定相続分 → 配偶者:1/2、子ども:1/4ずつ

- 遺留分 → 配偶者:1/4、子ども:1/8ずつ

このように、「最低限これだけはもらえる」という割合が法律で決まっているのです。

遺留分侵害額請求とは?

もし、遺言によって誰かの遺留分が侵害されていた場合、

その相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを通じて、侵害された分の金銭的補填を求めることができます。

これは、「遺言を無効にする」というものではありません。

遺言はそのまま有効ですが、補填としてお金を請求される可能性があるということです。

注意点:請求には時効がある

遺留分侵害額請求は、相続の開始と内容を知ったときから1年以内に行わなければならないという時効があります(または相続開始から10年以内)。

だからといって、「時間が経てば大丈夫」というわけではありません。

遺留分に関する争いが起きた時点で、遺言の意味合いや信頼性が大きく損なわれるのが現実です。

次に知っておきたいのは、実際のトラブル事例

「うちは大丈夫」「公正証書遺言も作ったし安心」

そう思っていたご家族のあいだで、実際に起きてしまった争いとは?

次のセクションでは、公正証書遺言があっても遺留分で揉めた実例をご紹介します。

3. 公正証書遺言があっても遺留分で揉める実例

「公正証書遺言があれば安心」は本当に正しいのか?

多くの方が「公正証書遺言さえ作っておけば相続はうまくいく」と考えがちです。

しかし実際には、きちんと公正証書で遺言を残していたにも関わらず、相続トラブルに発展してしまうケースが少なくありません。

ここでは、実際に起きた事例をもとに、「なぜ公正証書遺言があっても揉めたのか」を見ていきましょう。

事例①:すべての財産を長男に譲った結果、次男から遺留分侵害額請求が

背景:

Aさん(80代男性)は、自身が亡くなった後、家業を継いでくれた長男にすべての財産を渡したいと考え、公正証書遺言を作成。

内容は「預貯金・不動産など一切の財産を長男に相続させる」というものでした。

トラブル:

次男は家業に関わっておらず、疎遠気味でしたが、相続開始後に「遺留分が侵害されている」として、長男に対して遺留分侵害額請求を行いました。

結果:

長男は財産の一部を現金で支払うことになり、

せっかくの遺言内容が一部変更を余儀なくされる形に。

次男との関係も悪化し、「父の思い」が伝わらないまま争いに発展してしまいました。

事例②:再婚相手に全財産を譲る内容で、前妻の子どもから強い反発が

背景:

Bさん(60代男性)は、再婚後の妻Cさんと暮らしており、公正証書遺言で「全財産を妻Cに相続させる」と記載。

前妻との間に2人の子どもがいましたが、何年も会っておらず疎遠になっていました。

トラブル:

相続が発生した際、前妻の子どもたちが「自分たちにも遺留分があるはずだ」として遺留分侵害額請求を実施。

妻Cさんは裁判対応に追われ、精神的にも大きなダメージを受けることに。

結果:

遺言自体は有効だったものの、財産の一部を譲る必要が生じたうえ、

家族間の不信感がさらに深まる形となってしまいました。

事例③:特定の子どもに多く渡したい気持ちが、争族を引き起こす

背景:

Cさん(70代女性)は、介護を献身的にしてくれた長女に感謝を込めて、多めに財産を渡したいと考え、公正証書遺言を作成。

内容は、長女に全体の8割、残りの2割を次女にというもの。

トラブル:

次女は「差が大きすぎる」「自分の権利が侵害されている」と感じ、感情的な対立に発展。

最終的には弁護士を通じて遺留分を請求。

結果:

長女は母の意思を尊重したかったものの、法的には次女の遺留分が認められ、金銭で対応。

その後、姉妹の関係は完全に断絶してしまった。

事例④:親の再婚後、異母兄弟間で深刻な遺留分トラブルに

背景:

Dさん(70代男性)は、前妻との間に成人した子ども2人、再婚相手との間に1人の子どもがいました。

晩年は再婚相手とその子どもと暮らしていたため、「今の家族にすべて残したい」という想いから、公正証書遺言で「全財産を再婚相手と子どもに相続させる」という内容を残しました。

トラブル:

前妻との子どもたちは、遺言内容にショックを受け、「父に洗脳されていたのでは?」と疑い、遺留分侵害額請求を行うだけでなく、家庭裁判所に調停を申し立てる事態に。

結果:

最終的には遺留分の支払いと、調停での和解が成立したものの、異母兄弟間の関係は完全に断絶。

遺言の効力は維持されたが、「家族の分断」という代償が残った。

事例⑤:高齢の母の判断能力が疑われたことで遺言の効力が争点に

背景:

Eさん(85歳女性)は、長年同居していた三男に感謝の気持ちを込めて、多くの財産を相続させる公正証書遺言を作成。

内容は「三男に7割、残りを他の兄弟に」というものでした。

トラブル:

相続発生後、長男・次男は「母は認知症気味だった。判断能力が不十分な状態で作成された遺言に納得できない」と主張し、公証人の面前での作成であっても、無効を主張して訴訟を提起。

さらに、「自分たちの遺留分も侵害されている」として請求を重ねました。

結果:

訴訟は長期化し、三男は精神的にも経済的にも疲弊。

最終的には一部内容の見直しが行われ、兄弟間の関係も修復不能なものに。

公正証書遺言は「形式的な安心」にはなるが、「感情的な納得」とは別

これらの事例に共通しているのは、

- 遺言の形式は正しかった

- しかし、遺留分の存在が考慮されていなかった

- 相続人の感情や納得感が置き去りになっていた

つまり、法律的に正しくても、感情面や人間関係を無視した遺言は争いを生むのです。

公正証書遺言を争いを防ツールにするために

形式だけではなく、中身と「納得感」こそが鍵です。

次のセクションでは、遺留分トラブルを未然に防ぐために意識すべき3つの重要ポイントを解説します。

4. トラブルを防ぐために知っておくべき3つのポイント

公正証書遺言を作るだけでは、争いは防げない

前のセクションで見てきたように、公正証書遺言を作っても、遺留分に関する理解と配慮がなければトラブルは避けられません。

「法的に有効であればOK」ではなく、家族みんなが納得できる内容を目指すことが重要です。

ここでは、遺留分をめぐる争いを未然に防ぐために、ぜひ押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

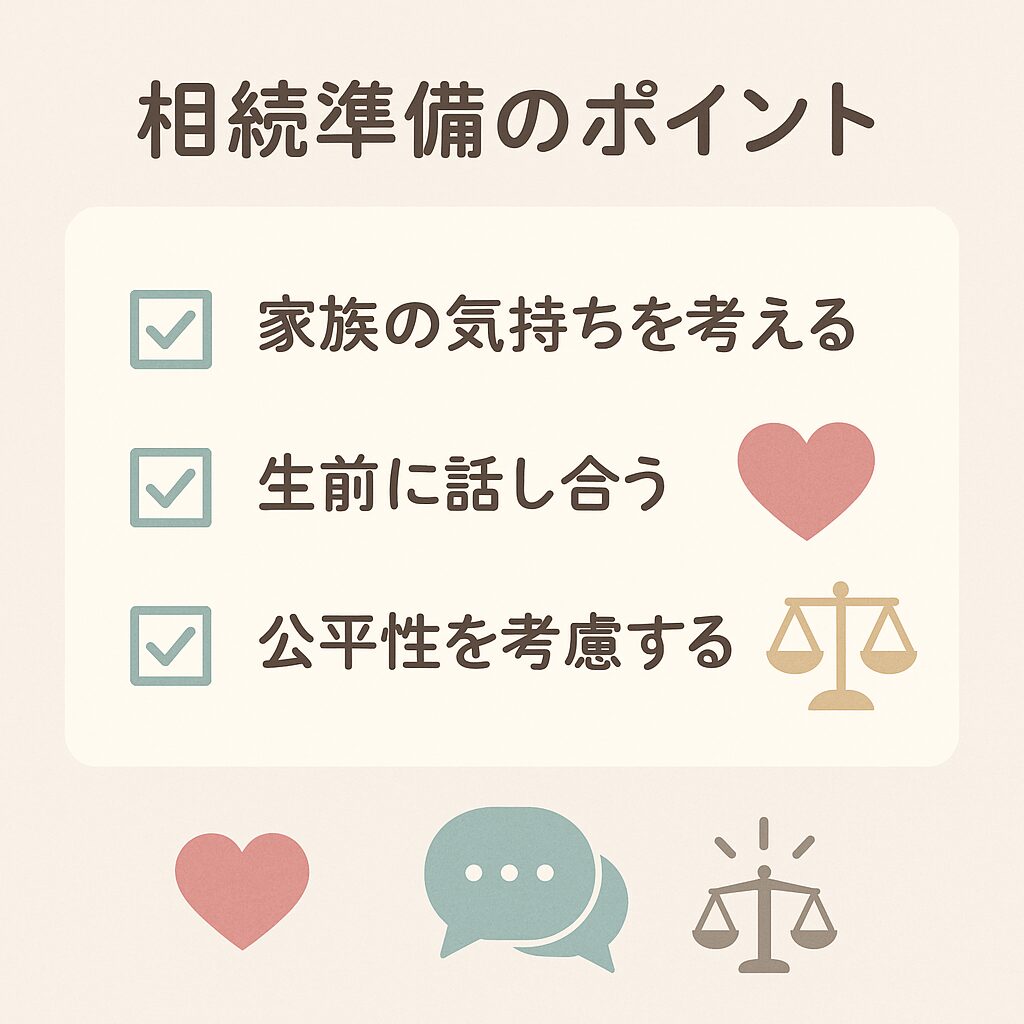

ポイント①:相続人の立場と気持ちを想像する

遺言を作るときに意外と見落とされがちなのが、「残される家族の気持ち」。

特に、遺言で自分の取り分が少なかった相続人は、

「自分は見捨てられたのでは?」「あの人ばかり優遇されて不公平だ」と感じやすくなります。

たとえ法律上の正当性があっても、感情的な納得感がないと、遺留分の請求につながりやすくなるのです。

ワンポイント

- 介護や同居の有無、関係性の深さなども配慮

- 財産の分け方に理由があるなら、遺言書に明記する

ポイント②:事前に家族で話し合いをしておく

「遺言は亡くなる直前まで秘密にするもの」と考える方も多いですが、

できれば生前に、家族とある程度共有しておくことが望ましいです。

突然遺言の存在や内容を知らされると、相続人は驚き、怒り、疑念を抱くことがあります。

とくに、相続分に差がある場合や、特定の相続人を除外する内容の場合は、事前に理由を説明しておくことでトラブルを大幅に減らせます。

ワンポイント

- 書面で共有しなくても、「こういう思いがある」という会話だけでも意味がある

- 高齢の場合、本人の意思能力を周囲に確認してもらうことで「後から疑われるリスク」を軽減できる

ポイント③:遺留分を考慮した遺言内容にする

最も重要なのは、「遺留分を侵害しない(もしくは侵害しても納得されやすい)内容にする」という視点です。

以下のような配慮を組み込むことで、遺言に説得力が生まれます。

- 寄与分(介護・事業への貢献)や特別受益(生前贈与など)を加味して、公平なバランスをとる

- あえて遺留分を侵害する場合、その理由や経緯を「付言事項」に記載する

- 特定の相続人に多く遺す場合は、その代わりに他の相続人に現金や保険などで対応できるよう調整する

ワンポイント

- 「付言事項」は法的拘束力はありませんが、心情を伝える手段として有効

- 特定の相続人に多く渡したい場合、「代償分割」の仕組みを利用するのもおすすめ

まとめ:感情と法をバランスよく考えることがカギ

遺言は法的な文書であると同時に、想いを伝えるメッセージでもあります。

相続人の気持ちに配慮し、遺留分を意識した内容にすることで、

「争う相続」から「想いがつながる相続」へと導くことができます。

次のセクションでは、こうした遺言作成をスムーズに進めるために、専門家に相談するメリットを詳しくご紹介します。

5. 「自分でやれば安く済む」は本当に正解?

遺言や相続の準備をする際、

「ネットで調べればなんとかなる」

「公正証書にしておけば安心だから、相談はいらない」

と考える方も多いかもしれません。

しかし、遺言作成はただ書けばいいものではありません。

とくに遺留分や家族関係に配慮した設計が必要な場合には、専門家のアドバイスが非常に重要になります。

専門家に相談する3つの大きなメリット

メリット①:法律的なリスクを事前に回避できる

遺言は一見、本人の自由に書けるように思えますが、

民法上の規定(相続人の権利や形式的要件)を満たさなければ、後で無効になる可能性も。

また、知らずに遺留分を侵害していた場合、

その遺言が原因で相続人どうしの対立を引き起こすこともあります。

▶ 専門家のチェックを受けることで、法的に問題のない「機能する遺言」を作ることができます。

メリット②:家族関係・相続人の状況に応じたアドバイスが受けられる

家族構成や財産の内容、相続人どうしの関係性は、一人ひとりまったく異なります。

- 再婚している

- 相続人の一部と疎遠

- 特定の子に多く財産を渡したい

- 介護してくれた子に報いたい

- 先妻の子もいる

こうした複雑な事情を加味しないまま遺言を作成すると、

かえってトラブルの火種になることがあります。

▶ 専門家は「家庭の事情」も踏まえて、個別最適な遺言案を提案できます。

メリット③:将来のトラブルに備えた証拠力や説明力を持たせられる

後々、他の相続人から「本当に本人の意思だったのか?」「内容がおかしい」と疑われることも少なくありません。

こうした事態に備えるためにも、

- 専門家の関与を記録に残す

- 本人の意思能力を確認したうえで作成

- 作成理由や経緯を「付言事項」に記載

といった対策が有効です。

▶ 専門家の立会いや記録があることで、遺言の信頼性が格段に上がります。

行政書士・弁護士・税理士、それぞれの役割は?

| 専門家 | 役割・得意分野 |

|---|---|

| 行政書士 | 遺言書・遺産分割協議書の作成支援、公証役場との調整、文書作成のプロフェッショナル |

| 弁護士 | 相続争いの予防・対応、遺留分請求への法的対応、紛争リスクのあるケースでの介入 |

| 税理士 | 相続税の試算・対策、財産の評価・分割に関する助言、相続税申告のサポート |

▶ ケースに応じて、どの専門家に相談すべきかを見極めることが大切です。

行政書士が窓口となり、必要に応じて弁護士や税理士と連携を取ることで、ワンストップで安心の相続対策が実現できます。

専門家に相談することで「家族への思いやり」が形になる

遺言は、残された人のための最後のメッセージです。

形式的な書類ではなく、「家族が争わず、安心して前を向けるための準備」こそが、本当の目的です。

▶ 専門家に相談することで、あなたの想いが正しく伝わる遺言を形にすることができます。

次は、よくある質問に答えます!

次のセクションでは、公正証書遺言や遺留分について寄せられる「よくある質問」にQ&A形式でわかりやすく回答していきます。

6. よくある質問Q&A

ここでは、公正証書遺言と遺留分について、実際に多く寄せられる疑問をQ&A形式でわかりやすくお答えします。

「よくわからないまま遺言を作ってしまう」ことを防ぎ、トラブルを未然に回避するためのヒントにもなります!

Q1:公正証書遺言を作れば、遺留分は無視しても問題ない?

いいえ。遺留分の権利は法律で守られています。

公正証書遺言は形式上、非常に強い効力を持っていますが、遺留分を侵害している内容であっても、それが自動的に優先されるわけではありません。

遺留分を持つ相続人(子、配偶者、直系尊属など)は、「遺留分侵害額請求」を行うことで、財産の一部を取り戻すことが可能です。

つまり、公正証書遺言があっても「遺留分は絶対無視できない」というのが実情です。

Q2:子どもに全財産を渡したい。配偶者や他の子の遺留分を回避する方法は?

A.完全な回避は難しいですが、納得を得る工夫は可能です。

たとえば、

- 配偶者や他の子との話し合いを事前に行う

- 不平等に見える分配の理由を付言事項に丁寧に記載する

- 相続人が納得できるよう、生前贈与や代償分割などでバランスを取る

などの対応が有効です。

また、専門家に相談することで、遺留分を考慮した「争われにくい設計」が可能になります。

Q3:遺留分を主張されたら、必ず支払わなければなりませんか?

A.請求があれば、基本的には支払義務が生じます。

遺留分侵害額請求が行われた場合、それが法的に妥当である限り、支払いを拒否することは困難です。

ただし、具体的な金額や支払い方法については話し合いや調停で調整する余地があります。

逆に言えば、「請求されなければ支払い義務は発生しない」ため、相続人間で円満な関係を築いておくことが、トラブル回避に直結します

Q4:兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

A.いいえ、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分があるのは以下の3つの立場の人です。

- 配偶者

- 子(またはその代襲相続人)

- 直系尊属(両親など)※子がいない場合

兄弟姉妹は相続人にはなり得ますが、遺留分請求の権利は持っていないため、遺言で排除してもトラブルになる可能性は比較的低いといえます。

Q5:遺留分を考慮した遺言にしたいけど、どう書けばいい?

A.専門家に相談するのが最も確実で安全です。

遺留分を侵害しない範囲で自由に遺言を作成するには、以下のポイントが重要です。

- 相続人の構成や財産の内容を正確に把握する

- 寄与分や生前贈与の履歴なども含めて公平に検討する

- 必要があれば、生命保険や贈与で調整することも視野に入れる

自分ひとりで進めると、どうしても見落としや偏りが出やすいため、行政書士・弁護士などの専門家に相談して設計するのが理想的です。

Q6:すでに公正証書遺言を作っているけど、見直した方がいい?

A.はい、「定期的な見直し」はとても重要です。

- 家族構成の変化(孫の誕生、離婚、再婚など)

- 財産の変動(不動産の売却、退職金、相続など)

- 相続人との関係性の変化(疎遠・同居・介護など)

こうした変化に合わせて、遺言内容もアップデートすべきです。

遺留分を意識した構成かどうか、専門家に一度チェックしてもらうだけでも大きな安心につながります。

Q7:相談したいけど、費用や準備が不安です…

A.初回の相談無料・事前準備不要の事務所も多数あります。

多くの行政書士・弁護士事務所では、初回相談を無料で行っている場合が多いです。

「どんな財産があるのか」「誰にどう渡したいのか」など、ざっくりしたイメージでも大丈夫。

▶ 少しでも不安がある方は、まずは気軽に専門家へ問い合わせてみることをおすすめします。

次はいよいよまとめです!

ここまで読んでくださった方へ、最後にもう一度、

「本当に家族に迷惑をかけない遺言とは何か?」をお伝えします。して、必要な場面では第三者である法律の専門家を頼ることが、相続トラブルを防ぐ最善の方法です。

7. まとめ 〜 本当に「家族に迷惑をかけない遺言」のために

公正証書遺言は有効。でも、それだけでは不十分なことも。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

公正証書遺言は、相続の準備として非常に有効で、法的な効力も高い方法です。

しかし、それだけでは不十分なケースも多くあります。

理由はただ一つ、「遺留分」という制度があるから。

- 自分の想いだけで遺産の配分を決めると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがある

- どれだけ法的に正しくても、感情的に納得されなければ「争族」に発展することがある

- 遺言書を見た家族が「なぜ?」「どうして自分には何も?」と感じたとき、疑いや不満が噴き出す

これは、公正証書であっても例外ではありません。

大切なのは「想い」と「法」の両立

遺言は、ただ財産を分けるためのツールではありません。

それは、あなたの人生と家族への想いを伝える最後のメッセージです。

だからこそ、

法律に従いながらも、家族の感情や人間関係に配慮した設計が必要なのです。

- 誰にどれだけ渡したいのか

- なぜそう考えるのか

- 遺された家族が納得し、安心できるか

こうした点を丁寧に考え、遺言に反映させることで、

「争いのない、想いが伝わる相続」が実現できます。

迷ったときは、専門家に相談してみましょう

「自分のケースはどうすればいい?」

「遺留分のことまで考えた遺言って、どう書くの?」

「もう遺言作ってあるけど、見直した方がいい?」

そんな時こそ、行政書士や弁護士などの専門家に一度ご相談ください。

あなたの想いやご家族の状況を丁寧にヒアリングし、

納得のいく、そして家族にとって安心できる遺言作成をサポートしてくれるはずです。

最後に

公正証書遺言は、「トラブルを避けるための手段」のひとつにすぎません。

本当の安心は、「誰もが納得できる内容」と「想いが伝わること」の両方が揃ったときに生まれます。

あなたの大切な家族が、あなたの想いを受け取り、

穏やかに未来へ進んでいけるように──

その第一歩として、今、できることからはじめてみませんか?ます。

無料相談受付中|あなたの「想い」を、かたちにしませんか?

遺言書の作成は、「法的な手続き」以上に、「家族への思いやり」です。

- 遺留分ってどう考えたらいいの?

- 公正証書遺言を作りたいけど、どう進めればいいの?

- すでに作った遺言、これで本当に大丈夫?

そんなお悩みや不安をお持ちの方へ。

当事務所では、遺言・相続に関するご相談を初回無料で承っています。

こんな方におすすめです

- 家族に迷惑をかけない遺言を作りたい方

- 特定の相続人に多く遺したいが、トラブルは避けたい方

- 公正証書遺言をこれから作成しようと考えている方

- すでに遺言があるけれど、内容を見直したい方

私たちができること

- あなたの「想い」に寄り添った遺言内容のご提案

- 遺留分を考慮したトラブルになりにくい設計

- 公証役場とのやりとりも含めた、ワンストップサポート

- 弁護士や税理士との連携による、総合的な相続対策

お問い合わせはこちら

- ☎ お電話:03-6820-3968

- 📝 お問い合わせフォーム

- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN

あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。

どんな小さなことでも構いません。

今すぐ、気軽にご連絡ください。

※オンライン相談・全国対応可能です。

※守秘義務を遵守し、個人情報は厳重に管理いたします。

まずは一歩踏み出してみませんか?

あなたの想いを「かたち」にするために。

そして、家族に安心を残すために。

専門家として、私たちが全力でサポートします。