親が亡くなったあと、家族が直面する課題のひとつに「不動産の相続」があります。

中でも「親子で共有名義にしていた不動産」や「兄弟姉妹で共有名義になった不動産」の扱いに頭を悩ませている人は少なくありません。

例えば、こんな状況に心当たりはありませんか?

- 生前は親と一緒に不動産を所有していたが、親が亡くなりどうすればいいのか分からない

- 親の遺産として家が残ったが、兄弟と共有名義にすることになった

- 不動産の名義変更をしないまま放置してしまっている

- 将来的に売却を考えているが、他の共有者との意見が合わない

- 相続人の1人がその家に住んでいて、処分の話が進められない

このように、「共有名義の不動産」は相続後のトラブルの火種になりやすい存在です。

仲の良い家族であっても、いざ名義や権利の話になると意見が分かれ、感情的な対立に発展することも少なくありません。

さらに、2024年4月には相続登記の義務化も始まり、対応を後回しにすることがリスクになる時代になりました。

しかし、安心してください。

こうした問題は、正しい知識と、早めの専門家への相談によって、十分に回避・解決が可能です。

本記事では、

- 「親子の共有名義とはどういうものか?」

- 「親が亡くなったあと、どのような手続きやリスクがあるのか?」

- 「共有名義と単独名義、それぞれのメリット・デメリット」

- 「トラブルを回避するために行政書士ができること」

などを詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、あなたが今抱えている不安や疑問をスッキリ解消し、

「まず何をすべきか」が見えてくるはずです。

大切な不動産を、家族の未来を、後悔のない形で守るために。

まずは、今の状況を整理するところから始めていきましょう。

目次

親子の共有名義とは?制度と仕組みをわかりやすく解説

不動産の「名義」とは、その不動産に対して法的な権利を持っている人(=所有者)を明確にするための表示です。登記簿謄本などに記載され、誰がどのくらいの持分(権利割合)を持っているかが記録されます。

その中で、「共有名義」とは、一つの不動産を複数人で共同所有している状態を指します。

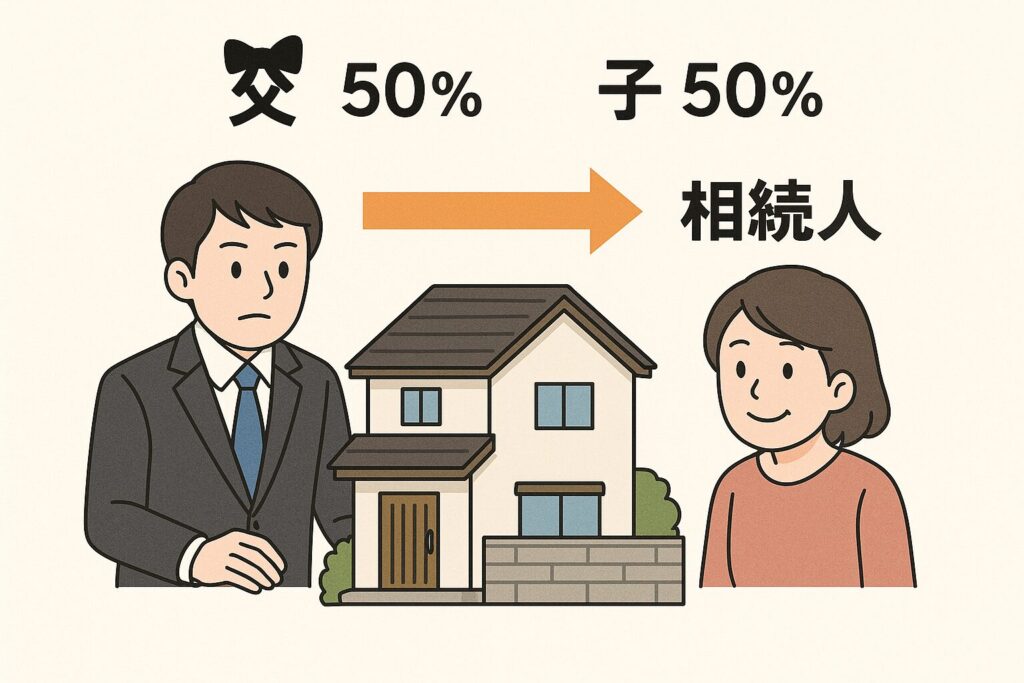

たとえば、「親と子で50%ずつ」、「兄弟3人で3分の1ずつ」といったように、登記上に複数の名義人が記載され、それぞれが持分を持つ形になります。

なぜ親子で共有名義にするのか?

親子で不動産を共有名義にする背景には、以下のような理由があります:

① 相続対策のつもり

「子どもに少しでも早く財産を渡しておきたい」「相続税を節税できるかもしれない」という理由で、親が生前に一部の持分を子に贈与し、共有名義にすることがあります。

② 住宅ローンを共同で組んだ

親と子が住宅ローンを組み、購入した不動産に対してそれぞれ返済義務を負う場合、登記上も共有名義になることがあります。持分は出資額や返済額に応じて決められるのが一般的です。

③ 名義変更が面倒・とりあえず共有にしておく

「親の名義だけだと心配だから」「とりあえず共有にしておけば安心」といった曖昧な理由で共有にするケースもよく見られます。しかし、これが後々のトラブルの原因になることも多いのです。

知っておくべき「共有名義」の特徴

共有名義には、以下のような特徴と注意点があります。

- 持分ごとに所有権があるため、勝手に不動産全体を売却したり変更したりはできない

→ 共有者全員の同意が必要になります。 - 持分だけを売却・贈与・相続することができる

→ 例えば、ある相続人の持分だけが第三者に渡ってしまうこともあります。 - 共有者の一人が死亡すると、その人の持分は相続対象になる

→ 相続人が複数いる場合、さらに「複数名で共有」という複雑な構造になりやすいです。

具体例で見る共有名義のイメージ

例1:親子で2分の1ずつの共有名義

父:50%、子:50%

→ 父が亡くなると、その50%の持分を相続する必要がある。

例2:親が単独名義だった不動産を、子ども3人で共有相続

子A:1/3、子B:1/3、子C:1/3

→ 一人でも「売りたくない」と言えば、処分はできない。

このように、一見便利に思える共有名義も、運用や相続の段階で大きな負担や制約が発生します。

次のセクションでは、「なぜ共有名義がトラブルの火種になりやすいのか」について詳しく掘り下げていきましょう。

共有名義はなぜ相続トラブルの火種になるのか

「共有名義にしておけば平等だし、みんな納得するだろう」と思っていたのに、

いざ親が亡くなってみると、話が進まず、相続人同士の関係がギクシャクしてしまう……

これは決して珍しいことではありません。

実は、共有名義の不動産は、相続時に最も揉めやすい財産のひとつです。

その理由は主に以下の3つに集約されます。

理由①:共有名義は「全員の同意」がないと何もできない

不動産を売却したり、賃貸に出したり、大規模なリフォームをしたりする際には、

共有者全員の同意が必要になります。

たとえば3人で共有している家を売却したい場合、1人でも「売りたくない」と言えば売却は不可能です。

しかも、共有者のうち1人が行方不明だったり、認知症で判断能力がなかったりすると、さらに手続きは複雑になります。

ポイント

「全員の同意が必要」というルールは、一見民主的ですが、逆にいうと1人でも反対すれば全員の行動が止まるという危険な仕組みでもあります。

理由②:親の死亡で持分が相続されると、関係者が増える

たとえば、親子で50%ずつの共有名義にしていた場合、

親が亡くなると親の50%の持分は相続の対象になります。

これが兄弟姉妹で分割されると、元々2人だった共有者が一気に3人・4人と増えてしまうのです。

さらにその後、相続登記を放置したまま時間が経つと、孫や甥・姪にまで権利が分散することもあります。

放置の末に…

「誰の許可を取ればいいのか分からない」

「会ったこともない親族と交渉しなければならない」

→ こうした状況は、事実として多く発生しています。

理由③:感情が絡みやすく、話し合いが平行線になりがち

不動産は「実家」「思い出の家」「両親とのつながり」といった感情的な要素が強く、

単なる「お金の分け前」とは違った難しさがあります。

- 「あの家は自分が面倒を見てきたから、自分が住み続けるべきだ」

- 「住んでるなら賃料を払ってほしい」

- 「遠方で関わってこなかったくせに権利は主張するの?」

こうした主張のぶつかり合いは、法律的な正しさだけでは解決できません。

だからこそ、相続に強い専門家(行政書士など)の中立的な視点と調整力が必要になるのです。

「仲が良いから大丈夫」と思っている人ほど危ない

実際の相談現場では、

「うちは兄弟仲がいいから大丈夫です」と言っていた方ほど、数年後に揉めてしまうケースが多いです。

- 結婚・転職・病気など、ライフステージが変わる

- 親の介護負担や実家の管理で温度差が生まれる

- 時間が経ち、感情のしこりが大きくなる

共有名義は、将来的な分裂リスクをはらんでいる構造だと理解しておくことが重要です。

次のセクションでは、「じゃあ共有名義と単独名義では何が違うの?」という視点から、

相続後に後悔しない名義の考え方について詳しく解説します。

【比較】単独名義と共有名義の相続後の手続きの違い

不動産の名義を「共有名義」にするか「単独名義」にするか。

生前にはあまり深く考えないまま決めてしまうケースも多いですが、

実際に相続が発生した後には、驚くほどの違いが現れます。

ここでは、相続後の実務やリスクの観点から、単独名義と共有名義を比較し、

それぞれの違いと注意点をわかりやすく解説します。

そもそも「名義」が重要になる理由

不動産の相続において、「名義」は以下のような場面で直接影響します。

- 名義変更(相続登記)をする際の手続き

- 売却や賃貸など、物件を活用したいときの意思決定

- 管理・修繕・税金負担などの調整

- 将来的な相続(二次相続)時の分配

つまり、「誰の名義か」は、不動産の動かしやすさ・話し合いやすさ・将来のリスクすべてに関わってくるのです。

単独名義 vs 共有名義:5つの比較ポイント

①【意思決定のしやすさ】

| 項目 | 単独名義 | 共有名義 |

|---|---|---|

| 特徴 | 所有者ひとりで自由に決定できる | すべての共有者の同意が必要 |

| メリット | 売却・賃貸・修繕などがスムーズ | – |

| デメリット | 特になし | 1人でも反対すると進まない |

②【相続登記の手続き】

| 項目 | 単独名義 | 共有名義 |

|---|---|---|

| 特徴 | 相続人全員で単独名義にする協議が必要 | 共有持分ごとに相続手続きが必要 |

| 手続き難易度 | 比較的シンプル | 持分が増え複雑になる |

| 登記漏れのリスク | 低い | 高い(特に複数代にわたると) |

③【トラブル発生リスク】

| 項目 | 単独名義 | 共有名義 |

|---|---|---|

| 特徴 | 相続後も管理しやすい | 感情・関係性のもつれが起きやすい |

| 発生例 | 少ない | 売却の拒否・賃料の取り分・居住権の対立など |

④【不動産の活用(売却・賃貸など)】

| 項目 | 単独名義 | 共有名義 |

|---|---|---|

| 活用自由度 | 高い | 低い(全員の合意が必要) |

| 賃貸収入の管理 | 一元化しやすい | 分配や契約の手間が増える |

⑤【将来的な相続(次の代への承継)】

| 項目 | 単独名義 | 共有名義 |

|---|---|---|

| 管理者 | 明確 | 不明確になりがち |

| 二次相続時 | 分割しやすい | 関係者がさらに増えて複雑化 |

結論:できるだけ「単独名義」にする方がシンプルでトラブルが少ない

もちろん、共有名義がすべて悪いわけではありません。

出資割合が異なる、複数の相続人が納得しやすい、という面もあります。

しかし、実際に相続や不動産活用の局面になると、

「話が進まない」「登記が終わらない」「売却できない」といった大きな支障が出てくるのも事実です。

行政書士の視点

行政書士としての立場から言えば、相続後の混乱を防ぐなら「できるだけ単独名義で持つ」方が安心と言えるでしょう。

次のセクションでは、こうしたリスクが実際に現実となった具体的なトラブル事例をご紹介します。

「うちは大丈夫」と思っている方にこそ、読んでいただきたい内容です。

実際にあった!共有名義で「地獄を見た」相続トラブル事例

ここまでは、理論的に「共有名義がなぜ危険なのか」をお伝えしてきましたが、

実際にどんなトラブルが起きているのかを具体的に見ていきましょう。

行政書士や法律の専門家の現場では、「共有名義が原因で、相続が泥沼化してしまった」という相談が後を絶ちません。

ここでは、よくあるトラブル事例を3つご紹介します。

事例1:親子共有名義の家を売却できない

状況:

生前、親と子が共同で住宅ローンを組み、50%ずつの共有名義でマイホームを購入。

数年後、親が亡くなり、親の持分は兄弟3人で相続されました。

問題点:

売却して現金化したかった子(元共有者)に対して、他の兄弟が「実家を手放したくない」と反対。

話し合いは平行線となり、売却できないまま固定資産税や管理の負担が増え続ける結果に。

ポイント:

共有名義だったがために、親の持分が複数の相続人に分かれ、意思決定に時間と労力がかかる。

協議がまとまらなければ、裁判所での調停や訴訟に発展するケースも。

事例2:兄弟の一人が家に住み続けて出て行かない

状況:

親の死後、相続した家を兄弟3人で共有名義に。

そのうちの1人(長男)が実家にそのまま住み続けており、他の兄弟は遠方に住んでいる。

問題点:

長男は「自分が家を守っている」と主張し、家賃も払わず、名義変更や処分にも協力しない。

他の兄弟は「持分があるのに何のメリットもない」と不満を募らせ、兄弟関係が完全に崩壊。

ポイント:

共有名義では、1人が不動産を占有してしまっても、他の共有者が排除するのは難しい。

賃料請求や明け渡し請求には、法的手続きが必要になることも。

事例3:相続登記を放置して、関係者が激増

状況:

両親が亡くなった後、不動産の相続登記を行わず、「共有名義のまま放置」。

30年近くが経過した頃、売却しようとしたが手続きが進まない。

問題点:

共有者の1人がすでに死亡しており、その子どもや孫にまで相続が発生。

名義変更に必要な同意者が10人以上に増えてしまい、全員と連絡が取れず手続きがストップ。

ポイント:

登記を放置することで、法定相続人が雪だるま式に増えるリスクがある。

特に「共有名義+相続登記未了」の組み合わせは最悪で、不動産が「塩漬け状態」になる恐れも。

共有名義の「負の連鎖」はこうして始まる

どの事例にも共通しているのは、

- 「とりあえず共有名義にしておけば安心」

- 「家族なんだから話し合えばうまくいくだろう」

- 「今すぐじゃないから後回しでいい」

といった楽観的な判断が後になって大きな負担となって返ってきていることです。

では、こうしたトラブルを未然に防ぐにはどうしたらいいのでしょうか?

次のセクションでは、「今すぐできる共有名義の対策方法」について具体的に解説します!

トラブルを避けるにはどうすればいい?今すぐできる対策

共有名義にまつわる相続トラブルを避けるためには、

「共有にしない」「共有を解消する」という考え方がとても大切です。

特に相続が発生してから時間が経てば経つほど、関係者は増え、事情は複雑化していきます。

ここでは、共有名義にしないための事前対策と、すでに共有名義になってしまった場合の対処法を、それぞれ具体的に紹介します。

① そもそも「共有名義にしない」ことが最も有効

相続前の段階で対策できるなら、単独名義での承継を検討するのがベストです。

対策例

- 遺言書を作成しておく(公正証書遺言がおすすめ)

→ 誰にどの財産を渡すかを明確に指定しておくことで、相続人間の争いを回避できます。 - 生前贈与で名義を整理しておく

→ 贈与税や課税評価に注意が必要ですが、明確な目的を持って計画的に行えば有効です。 - 家族信託を活用する

→ 認知症や判断能力の低下に備えながら、財産の管理や承継の道筋を決めておけます。

行政書士に相談すれば、これらの制度の選び方や手続きの具体的な流れをアドバイスしてもらえます!

② すでに共有名義になってしまっている場合の対処法

「親が亡くなった後に共有名義になってしまった」

「もう共有名義で登記してしまっている」

そんな方でも、今からできる対策はあります。

共有名義を解消する方法

- 持分を買い取って単独名義にする(共有者間での売買)

→ 他の共有者から持分を譲ってもらい、自分一人の名義にする方法。

→ 金銭的な交渉が必要だが、トラブルを根本から解消できる。 - 不動産を売却して、売却益を分ける(換価分割)

→ 共有者全員の合意が得られれば、売却して現金化し、公平に分配できる。

→ 話し合いがまとまらない場合は調停や裁判も視野に入れる。 - 不動産を誰か1人が相続し、他の相続人に代償金を払う(代償分割)

→ たとえば長男が家を引き継ぎ、他の兄弟には一定額の現金を支払う方法。

→ 公平性と現実的な運用のバランスが取れる。 - 持分だけ売却する(第三者への売却)※注意が必要!

→ 持分だけを他人に売ることは可能だが、共有関係がさらにややこしくなる可能性も。

→ 最終手段として考えるべき方法。

「何もせずに放置」は一番のリスク

「揉めたくないから何もしない」

「あとで時間があるときに考える」

こうして放置された共有名義の不動産が、

10年、20年と経って誰も手を出せなくなる負動産になる例が本当に多いのです。

とくに最近では、2024年の相続登記義務化により、

名義変更をしないと10万円以下の過料(罰金)が科されるリスクも生じました。/h4

登記の義務化ポイント

- 2024年4月1日以降、相続発生から3年以内に登記を行うことが義務

- 登記を怠ると、行政からの指導・罰則対象に

今できる一歩を踏み出そう

- 共有名義のまま放置していませんか?

- 他の共有者と話し合いができていますか?

- 将来、次の世代に問題を先送りにしないために、今何ができるか?

行政書士は、中立的な立場で冷静な解決策を提案し、煩雑な手続きもサポートできます。

次のセクションでは、具体的に行政書士がどんな支援をしてくれるのかを詳しく紹介します!

行政書士ができること:相続・名義変更・協議書作成をサポート

相続が発生したとき、特に不動産が絡むと、手続きは一気に複雑になります。

「登記」「遺産分割」「名義変更」そのどれもが法律や書類の知識を必要とし、慣れていない人にとっては大きな負担です。

そうした中で、頼れる存在が行政書士です。

「司法書士や弁護士とは何が違うの?」という疑問を持つ方も多いので、

ここでは、行政書士が具体的にどんな支援をしてくれるのかを整理して解説します。

行政書士とは?まずは役割の基本を知ろう

行政書士は、官公署に提出する書類や契約書の作成・申請手続きの専門家です。

相続関連では以下のような分野を主に担当します。

| 専門家 | 主な役割 |

|---|---|

| 行政書士 | 相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図、遺言書の作成補助など |

| 司法書士 | 相続登記(不動産の名義変更)などの登記手続き |

| 弁護士 | 相続トラブル・紛争の代理交渉や訴訟対応 |

つまり、争いが起こる前段階での手続き支援は行政書士の得意分野です。

「まだ揉めてはいないけど、不安がある」という人には、最も身近な専門家と言えるでしょう。

行政書士が相続・共有名義関連でできること

① 相続人・財産の調査(戸籍・登記情報の収集)

- 誰が相続人なのか、どんな不動産が対象なのかを正確に洗い出す

- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得

- 法務局や役所とのやり取りを代行

② 遺産分割協議書の作成

- 相続人間で話し合いがまとまった内容を、法的に有効な書面として整える

- 後々のトラブル回避にも役立つ

- 書式・文言ミスの心配がなく安心

③ 相続関係説明図の作成

- 不動産の名義変更に必要な「相続人の一覧表」を作成

- 登記に添付する資料として必要不可欠

④ 遺言書の作成サポート(生前対策)

- 将来共有名義にならないように、生前からの名義調整・遺言書の整備を支援

- 公正証書遺言の文案作成、証人依頼、必要書類の取得なども代行

⑤ 名義変更手続きの窓口調整・他士業との連携

- 登記が必要な場合には、信頼できる司法書士を紹介・連携

- 相続税の申告が必要なら税理士、トラブル対応なら弁護士と連携可能

行政書士に相談する3つのメリット

1. 手続きが圧倒的にラクになる

自分で戸籍や登記情報を集めるのは非常に手間。

書類の不備や提出ミスも防げて、時間とストレスを大幅に削減できます。

2. 客観的・中立的な立場でアドバイスをくれる

家族間の感情が絡む相続の場面でも、冷静な第三者としてサポートしてくれる存在。

無用な揉め事を未然に防ぐことが可能です。

3. コストパフォーマンスが高い

登記や紛争対応が必要ない場合、弁護士や司法書士よりも費用を抑えて依頼できるケースが多いです。

手続きのみのサポートなら、行政書士が最適です。

「相談すべきか迷っている」段階でもOK

- 「これって相続になるの?」

- 「自分でできることはどこまで?」

- 「費用ってどれくらいかかるの?」

こうした疑問を持った段階でも、気軽に相談できるのが行政書士の特徴です。

まずは話を聞いてもらうだけでも、状況が整理されて行動に移しやすくなります。

行政書士の視点

あなたのケースではどんな対応がベストなのか?

専門家の視点から最適な方針を一緒に考えましょう。

次のセクションでは、「なぜ相談は早い方がいいのか?」という視点から、

相続トラブルや手続きのリスクについてさらに掘り下げていきます。

相談は早いほどスムーズ!後回しにするリスクとは

多くの方が相続問題や不動産の共有名義について、「いつかちゃんとやらなきゃ」と思いながら、後回しにしてしまう傾向があります。

しかし、相続や共有名義の問題は、時間が経てば経つほど複雑化し、解決が困難になるもの。

特に、相続登記の義務化が始まった今、

「そのうちやろう」と考えているうちに、法的リスクや金銭的損失に直面するケースが増えています。

ここでは、相談を先延ばしにすることの具体的なリスクと、早めの相談によって得られる3つのメリットをご紹介します。

相談を後回しにすることで生じる3つのリスク

リスク①:相続人が増えて、意思統一が難しくなる

時間が経つと、共有者の誰かが亡くなり、その持分がさらに他の相続人に引き継がれる。

これを繰り返すうちに、当初は2~3人だった共有者が、10人以上にまで増えることも珍しくありません。

- 書類の取り寄せが困難に

- 全員の同意を得るまでに長期間かかる

- 知らない相続人や疎遠な親族と交渉しなければならない

行政書士の視点

登場人物が増えるほど、話し合いはまとまりにくくなります。

リスク②:認知症・失踪などで意思確認ができなくなる

時間の経過とともに、共有者の中に以下のような事情を抱える人が出てくる可能性も高まります。

- 認知症や精神疾患により意思能力を喪失

- 長年連絡が取れていない

- 海外移住・失踪などで所在不明

これらのケースでは、成年後見制度を利用したり、家庭裁判所への申し立てが必要になったりするため、

想像以上に時間・手間・費用がかかります。

リスク③:法改正による罰則・義務が発生する

2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」は、

不動産を相続した人に対し、3年以内の名義変更を義務付ける制度です。

相続登記義務化のポイント

- 違反した場合、10万円以下の過料(罰金)

- 施行前の相続にも適用される

- 正当な理由がなければ、免除されない

つまり、「相続が起きたまま放置」は今や法的にもアウトなのです。

早めの相談で得られる3つの大きなメリット

メリット①:選択肢が多い状態で手を打てる

トラブルが発生してからでは「できること」が限られてしまいます。

しかし、早めに動けば、

- 相続人同士の関係が良いうちに話し合いができる

- 不動産の売却や単独名義化といった選択肢を柔軟に選べる

- 贈与や遺言、家族信託なども活用可能

行政書士の視点

早ければ早いほど「主導権を持って進められる」のが大きな利点です。

メリット②:精神的・時間的な余裕を持って対処できる

相続が発生すると、葬儀や手続き、心の整理などで心身ともに多忙になります。

余裕のない状態では、重要な判断を誤ったり、トラブルを見過ごしたりしがちです。

その点、事前に相談し、段取りを把握しておくことで、落ち着いて対応できるようになります。

メリット③:専門家のサポートにより、失敗や抜け漏れを防げる

- 書類の不備でやり直し

- 本来払わなくてもいい税金を支払ってしまった

- 手続きの順序ミスで、他の相続人とトラブルに…

こうした事態も、行政書士に早めに相談することで回避できます。

正確な知識・経験のある専門家の伴走は、安心感がまったく違います。

「まだ早い」は、むしろ今がチャンス

- 親が元気なうちに話し合いを始める

- 相続が起きた直後に状況を整理する

- 共有名義にしたばかりでも、気になった時点で見直す

こうした「少しのきっかけ」が、将来の大きなトラブルを未然に防ぐ第一歩になります。

次のセクションでは、共有名義や相続に関して多くの方が抱えている「よくある質問」をQ&A形式で解説します!

よくある質問Q&A(親子共有名義 × 相続)

共有名義や相続に関する悩みや疑問は、人によってさまざまです。

ここでは、実際に行政書士事務所に寄せられることの多い質問をQ&A形式でご紹介し、

それぞれ丁寧に回答していきます。

Q1. 親子で共有名義にしている不動産、親が亡くなったら自動的に全部自分のものになりますか?

A. いいえ、自動的に相続されるわけではありません。

たとえ親子で50%ずつの共有名義でも、親が亡くなった瞬間に親の持分は相続人全員の共有財産になります。

つまり、残りの50%については、兄弟姉妹などと遺産分割協議をして、誰がどう引き継ぐかを決める必要があります。

よくある誤解

「もう半分は自分の名義なんだから、残りも当然自分が引き継げる」と思いがちですが、相続は法律に基づいて進める必要があります。

Q2. 共有名義は絶対にやめたほうがいいですか?

A. 絶対にダメというわけではありませんが、慎重に検討すべきです。

共有名義は、出資割合が異なる場合や、権利関係を明確にしたいときに使われることがあります。

ただし、相続や売却の局面で話がまとまらないリスクを常に抱えるため、安易に選択するべきではありません。

特に相続後の将来を見据えるなら、「単独名義」または「共有解消の方向性」を検討した方が無難です。

Q3. 持分だけを売ることは可能ですか?

A. はい、可能ですがおすすめはしません。

不動産の持分(共有権)だけを第三者に売ることは法律上は可能です。

しかし、その場合、赤の他人が共有者になることで、さらに関係が複雑化します。

- 売却後も共有状態は続く

- 他の共有者の感情的反発を招くことも

- 購入者が不動産業者だった場合、調停や訴訟に発展することも

行政書士の視点

どうしても売却したい場合は、まずは他の共有者に相談し、内部での買取(持分売買)を検討するのが現実的です。

Q4. 相続放棄すれば、共有名義のトラブルも避けられますか?

A. 相続放棄はすべての財産を放棄することになるため、慎重に判断すべきです。

共有名義の不動産のトラブルを避けたいからといって、安易に相続放棄を選ぶと、

プラスの財産(預貯金など)もすべて放棄することになります。

さらに、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要であり、期限(原則3ヶ月)を過ぎると放棄できなくなる点にも注意が必要です。

Q5. まだ相続は起きていませんが、今のうちから準備できることはありますか?

A. はい、むしろ「今だからこそ」できる対策があります。

親がまだご健在なうちに、以下のような対策が有効です。

- 公正証書遺言の作成

- 名義の見直し(贈与や家族信託など)

- 不動産の現状把握と評価

- 将来的な処分・維持費用について家族で話し合っておく

「相続は争族になりやすい」と言われる時代。

今のうちから正しい知識と準備をしておくことが、何よりも大切です。

Q6. 行政書士に相談するのは、どのタイミングがベストですか?

A. 迷ったら今すぐ相談してOKです。

「何から手をつければいいか分からない」

「そもそも自分のケースが相続にあたるのか?」

そんな段階でも、行政書士は状況を整理し、必要な行動を一緒に考えるサポートができます。

早い段階から相談することで、無駄な費用やトラブルを避けられるだけでなく、気持ち的にも安心できます。

まとめ|親子共有名義のまま放置しないで!今すぐ相談を

「親が亡くなったあと、不動産の名義をどうするか」

これは、避けては通れない大きな課題です。

特に「親子共有名義」の不動産は、

相続時に思わぬトラブルや手間を引き起こす原因となることが多くあります。

この記事でお伝えしたこと(おさらい)

- 親子の共有名義とは?

→ 一つの不動産を複数人で所有する状態で、意思決定には全員の同意が必要。 - なぜ共有名義がトラブルの火種になるのか?

→ 売却や名義変更が進まない、感情のもつれ、相続人の増加など複雑化する要素が多い。 - 単独名義との違いと比較

→ 単独名義の方が手続きがスムーズで、将来的なリスクも少ない。 - 実際にあったトラブル事例

→ 売れない、出ていかない、登記ができない……その結果「負動産」化するケースも。 - 共有名義を避ける・解消するための対策

→ 生前の準備・共有解消の方法を知っておくことでリスクを抑えられる。 - 行政書士ができるサポート

→ 相続人調査、協議書作成、手続き代行など、安心して任せられる実務の専門家。 - 「早めの相談」がなぜ重要か

→ 相続登記義務化・関係者の増加・意思能力喪失のリスクに備えるため。

放置しても、誰も何とかしてくれません

- 誰かが動かなければ、家は朽ちていきます。

- 名義変更がされなければ、売却も貸し出しもできません。

- 相続が発生しても、そのままでは財産は“使えない資産”になります。

何もしなければ、現状は悪化するだけです。

いまできるたったひとつの第一歩

まずは、あなたの状況を整理することから始めましょう。

- 今の不動産は誰の名義になっていますか?

- 相続人は何人いますか?

- 将来、どうしたいと考えていますか?

こうした情報をもとに、行政書士は最適な対策プランをご提案します。

「専門用語がわからなくても大丈夫」「まだ何も決まっていなくてもOK」

あなたにとってベストな形でサポートさせていただきます。

無料相談受付中|まずはお気軽にお問い合わせください!

相続が発生した直後で、何から手をつければいいか分からない

共有名義のまま何年も放置している

不動産を売却したいが、他の相続人との話し合いが進まない

相続登記の義務化に備えて今のうちに対策しておきたい

こうしたお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回相談無料・オンライン相談対応・土日も相談可能など、安心してご利用いただけます。

お問い合わせはこちら

📞 電話番号:03-6820-3968

📩 メール:info@it-gyosei.com

💻 Web問い合わせフォーム