目次

第1章:こう書いたら無効になる!自筆証書遺言の失敗事例

遺言書は、被相続人の意思を明確に伝え、相続トラブルを未然に防ぐための大切な手段です。

しかし、せっかく書いた遺言書が「形式不備」で無効になるというケースは少なくありません。

ここでは、自筆証書遺言に関して実際によくある失敗事例を取り上げ、どのような点で問題が起きたのか、どのようにすれば防げたのかを解説します。

読んでいただくことで、「書けば安心」ではなく、「正しく書いて初めて意味がある」ということを実感していただけるはずです。

事例1:内容は正しかったのに「方式不備」で無効に

ある男性が、自分の全財産を妻に相続させたいという内容の遺言書を作成していました。書かれていた内容は簡潔で意図も明確。しかし、問題はその「形式」にありました。

- 遺言書は自筆で書かれていたが、日付が「○月吉日」となっていた

- 署名はフルネームではなく、名字だけの署名

- 印鑑も押されていなかった

これらの不備により、家庭裁判所での検認時に「無効」と判断され、相続は法定相続分に基づいて処理されてしまいました。

自筆証書遺言は「日付」「氏名」「押印」が法律上必須です。曖昧な日付や省略された署名は無効の原因になります。

事例2:「全文自筆」と知らずにパソコンで作成→無効

別の事例では、高齢の女性がパソコンで遺言書を作成し、プリントアウトした用紙に自筆で署名・押印していました。

一見きれいに整った内容でしたが、自筆証書遺言の「全文自書」の原則に反しているとして、こちらも無効とされました。

2020年の法改正により、一部添付書類(財産目録など)についてはパソコン作成が可能になりましたが、遺言本文は必ず本人が自筆で書く必要があります。

事例3:遺言が発見されず、なかったことに…

遺言書そのものに不備はなかったものの、保管場所を誰にも伝えずに亡くなってしまったケースです。

生前に自宅の仏壇の引き出しにしまっておいた遺言書は、相続人によって見つけられず、結局は遺言が存在しないものとして遺産分割協議が行われてしまいました。

その後、相続が終了した後に遺言書が見つかったものの、すでに分割・登記等が終わっており、取り返しがつかない状況に。

遺言は「残すこと」だけでなく、「見つけてもらえること」も極めて重要です。

事例4:訂正ミスで内容が無効になった

ある男性が、すでに書いた遺言書の内容を一部変更したくなり、ペンで修正を加えたものの、訂正の方法が法律のルールに沿っていなかったため、その部分が無効となったケースです。

自筆証書遺言では、訂正する場合、

- 二重線を引く

- 訂正箇所の欄外に訂正内容を記載

- 訂正箇所に署名・押印

という3点セットが必要です。これが守られていない場合、その部分は無効と判断されます。

気軽な修正が思わぬ無効につながることも。訂正方法にも厳密なルールがあると心得ましょう。

小まとめ:正しい書き方を知ることは安心につながる

上記の事例に共通するのは、「内容は間違っていないのに形式不備で無効になる」という点です。

自筆証書遺言は誰でも手軽に作成できる反面、正しい形式や法律のルールを知らないまま書くと、かえって家族に迷惑がかかる可能性すらあります。

このような失敗を防ぐために、次章では「正しい遺言の書き方」の基本を丁寧に解説していきます。

第2章:自筆証書遺言の書き方【基本ステップとルール】

「自筆証書遺言」とは、文字通り自分の手で書く遺言書のことです。

費用をかけずにすぐ作成できるという点が魅力ですが、そのぶん法律上の形式ルールが非常に厳しく、間違えると無効になるリスクが高いのも事実です。

ここでは、自筆証書遺言の定義や書き方の基本ステップ、よくあるミスとその防止方法まで、実践的にわかりやすく解説していきます。

自筆証書遺言とは?法律上の定義と特徴

自筆証書遺言は、民法第968条に基づいて定められた遺言方式の一つです。

原則として、全文・日付・氏名を自書し、押印することが求められます。形式が整っていれば、誰でも作成でき、公証人も不要です。

メリット

- 手軽で費用がかからない

- 誰にも知られずに作成できる

- いつでも書き直しが可能

デメリット

- 形式ミスがあれば無効

- 保管方法によっては発見されないことも

- 内容が不明確な場合は相続トラブルに発展

書く前に確認すべき「3つの準備」

遺言を書く前に、以下の準備をしておくことで、内容の曖昧さやミスを減らすことができます。

1. 財産の棚卸し

預金、不動産、証券、車、貴金属、骨董品など、財産のリストアップを行います。負債も含めて整理しておくことが大切です。

2. 相続人の把握

誰が法定相続人かを確認し、分け方に偏りがないかを検討します。配偶者、子、兄弟姉妹、代襲相続の有無なども重要なポイント。

3. 遺したいメッセージの整理

たとえば、「長男に家を継いでほしい」「相続人ではないが介護してくれた人にお礼をしたい」といった気持ちや意図を言語化しておくと、内容にブレがなくなります。

自筆証書遺言の基本ステップ【5つの手順】

ここでは、自筆証書遺言を書くための基本ステップを順に解説します。

本文すべてを本人の手書きで記載します。パソコンや他人の代筆は無効です(※財産目録のみ例外あり)。

「令和7年7月17日」など、年月日を特定できる形で記載する必要があります。「○月吉日」「令和7年夏頃」はNGです。

本人のフルネームで署名します。通称やイニシャルのみは避けましょう。

認印でも構いませんが、実印の使用が望ましいです。印鑑の鮮明さにも注意しましょう。

訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、欄外に署名・押印・訂正内容を記載する必要があります。訂正方法が誤っていると、その部分が無効となります。

よくあるミスとその対策

ミス1:日付の省略・あいまいな表現

→ 「○月吉日」や「令和○年頃」といった記載はNG。必ず具体的な日付を書く。

ミス2:財産の特定が曖昧

→ 「預金を長男に相続させる」と書いても、どの銀行のどの口座かが特定されていなければ無効になる可能性があります。

対策: 「〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567の全額を長男〇〇に相続させる」と詳細に記述。

ミス3:誰に何を渡すかが不明確

→ 「財産を家族に分ける」といった抽象的な表現では、誰が何を受け取るのかが明確にならず、相続トラブルの火種になります。

対策: 各財産と相続人を対応づけ、具体的に「〇〇を誰に」書くこと。

まとめ:ルールを守れば、自筆でも有効な遺言が書ける

自筆証書遺言は、正しい手順を踏めば誰でも作成できる、有効な意思表示の手段です。ただし、その手軽さゆえに「ついミスをしてしまう」ことも多く、少しの不備で無効になってしまう厳しさがあります。

次章では、こうしたミスを防ぐための「チェックリスト」と、実際に使える「文例」をご紹介します。これを参考に、自信を持って自筆証書遺言を作成しましょう。

第3章:失敗しないためのチェックリスト&文例

自筆証書遺言は、書き方やルールに細心の注意を払えば、自力でも有効に作成できます。

「ちゃんと書けたか不安…」という方は、この章を見ながら自分の遺言を見直してみてください。

自筆証書遺言チェックリスト【10項目】

以下の10項目をすべて満たしていれば、形式上はほぼ問題ありません。

「1つでも抜けていれば無効になるリスクがある」ので、完成後に必ず確認しましょう。

この章では、「これだけは必ず押さえたい10のチェックポイント」と、実際に使える文例4パターンを紹介します。

| チェック項目 | 内容 | ✓ |

|---|---|---|

| ① 全文が自筆か? | 遺言の本文はすべて本人の手書きか(※目録を除く) | |

| ② 日付が正確に書かれているか? | 「○年○月○日」と具体的に書かれているか | |

| ③ フルネームで署名されているか? | 名前を省略せず、戸籍名で書かれているか | |

| ④ 押印があるか? | 認印可。ただし実印が望ましい | |

| ⑤ 誤字・脱字はないか? | 内容の誤解を招く表現がないか | |

| ⑥ 財産の特定ができるか? | 銀行名・支店名・口座番号など具体的に | |

| ⑦ 誰に何を渡すか明記しているか? | 相続人の氏名をはっきり記載 | |

| ⑧ 形式に沿って訂正しているか? | 二重線+署名+押印で訂正されているか | |

| ⑨ 保管方法を決めているか? | 家族が確実に見つけられる場所 or 法務局等 | |

| ⑩ 家庭裁判所の検認が必要と理解しているか? | 自筆証書遺言は基本的に検認が必要です |

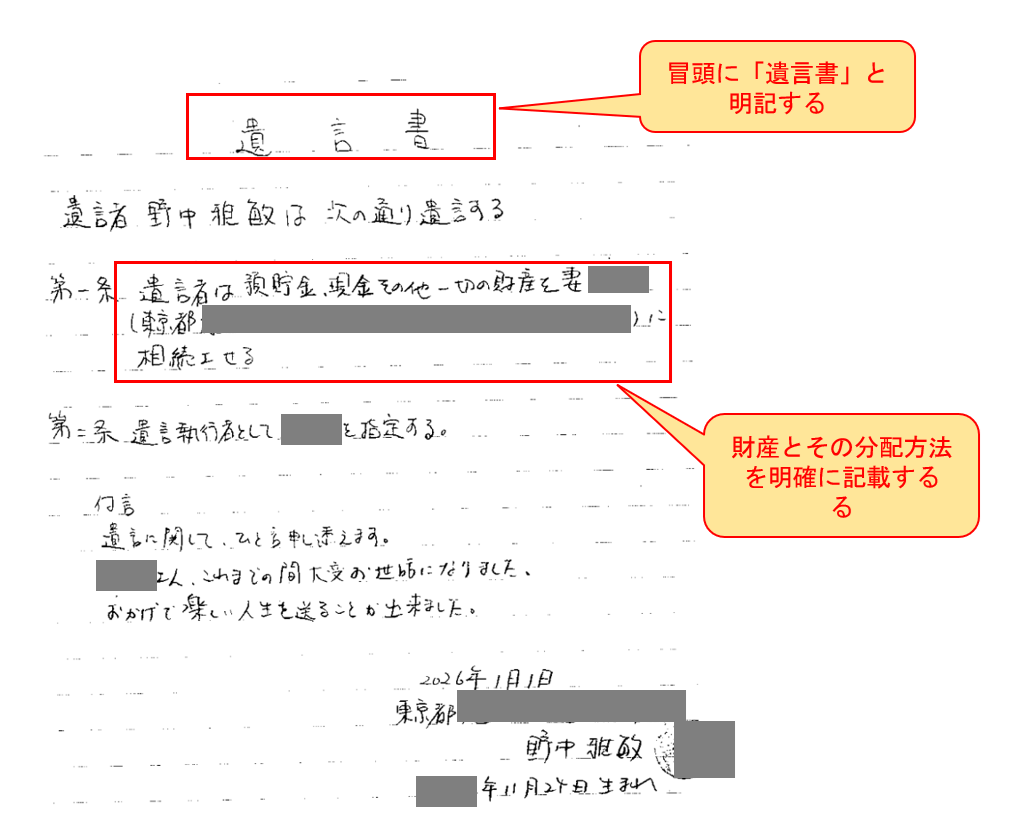

文例①:財産の分配を明確にしたい場合

遺言書

私は、以下のとおり遺言します。

- 私の所有する以下の財産を、長男 山田太郎(昭和55年5月1日生)に相続させる。

・東京都港区○○丁目△△番 地上1戸建(登記簿番号:1234-56-78)

・三井住友銀行 渋谷支店 普通預金口座(口座番号:1234567)- 私の所有する以下の財産を、長女 山田花子(昭和58年8月10日生)に相続させる。

・みずほ銀行 新宿支店 定期預金口座(口座番号:9876543)上記以外の財産については、法定相続分に従って相続させる。

令和7年7月17日

東京都港区○○1丁目2-3

山田 一郎(署名)

(実印を押印)

ポイント:財産と受け取り人をセットで記載することで、遺言の明確性が高まります。

文例②:特定の人に感謝を伝えたい場合

遺言書

私は、長年にわたり私の介護を献身的にしてくれた◯◯(昭和60年1月1日生)に対し、以下の財産を遺贈します。

・楽天証券口座(口座番号:ABC123456)内の金融資産すべて

私の家族も、彼女の支援に深く感謝していることを伝えたい。

令和7年7月17日

東京都港区○○1丁目2-3

鈴木 一美(署名)

(印鑑)

ポイント:「相続」ではなく遺贈と書くことで、法定相続人でない人にも財産を渡すことができます。

文例③:子どもがいない夫婦の場合

遺言書

私には子どもがいないため、私の財産は配偶者に全て相続させたい。

以下の通り遺言する。

- 私のすべての財産(不動産、預金、有価証券、現金、その他一切)を、妻 山本美代子(昭和45年3月3日生)に相続させる。

- 他の親族が異議を申し立てないよう希望する。

令和7年7月17日

神奈川県横浜市○○町△△-3-2

山本 一郎(署名)

(押印)

ポイント:兄弟姉妹などが相続人になる場合でも、遺言で配偶者への相続を明確にすることでトラブル防止につながります。

文例④:配偶者にすべて相続させる場合(私の例)

小まとめ:「形式+具体性」が、家族を守る遺言になる

形式が整っていても、内容が曖昧では争いの元になります。

逆に、具体的で明確な内容が書かれていれば、たとえ相続人同士の関係が良くない場合でも、遺言が最終意思として大きな効力を発揮します。

文例を参考に、自分に合った遺言の形を考えながら書いてみてください。

次章では、「そもそも自筆でいいの?それとも公正証書にすべき?」という視点で、2つの方式を比較・解説します。

第4章:自筆証書 vs 公正証書|どっちを選ぶべきか?

ここまで、自筆証書遺言の書き方や注意点について解説してきましたが、

「本当に自筆でいいのだろうか?」

「公正証書遺言の方が安心なのでは?」

と迷う方も多いのではないでしょうか。

この章では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを整理します。

さらに、公正証書遺言を選ぶべき理由についても、専門家の視点からしっかりお伝えします。

2つの方式を比較してみよう【一覧表】

| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

| 作成方法 | 本人がすべて手書きで作成 | 公証人に依頼し、口述内容を文書化 |

| 費用 | ほぼ無料(ペンと紙だけ) | 財産額に応じて数万円〜数十万円 |

| 保管 | 自宅など(法務局保管も可) | 公証役場で原本を保管 |

| 証人 | 不要(法務局保管の場合) | 2人の証人が必要 |

| 有効性 | 形式不備のリスクあり | 公証人が確認するため安全 |

| 発見されない可能性 | あり | 原本が公証役場にあるため確実 |

| 検認手続き | 必要(家庭裁判所) | 不要(そのまま使える) |

自筆証書遺言に「法務局保管制度」という選択肢

2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。

これにより、「発見されない」「勝手に破棄される」といったリスクを減らすことができます。

メリット

- 遺言が確実に残る(法務局で原本保管)

- 家庭裁判所の検認が不要

- 相続人も後から内容を確認できる

デメリット

- 内容の有効性はチェックされない(形式だけ確認される)

- 保管には事前予約・本人出頭が必要

- 細かい書き方の不備はスルーされる可能性も

つまり、「形式的には安心だが、内容的に有効とは限らない」という点には注意が必要です。

公正証書遺言を選ぶべき3つの理由【推しポイント】

理由①:無効リスクがほぼゼロになる

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成をサポートし、法的に有効かどうかをその場で確認しながら進めます。

そのため、形式ミスや内容の不備が原因で無効になるリスクは極めて低いと言えます。

実際、家庭裁判所で争いになった遺言の多くは自筆証書遺言で、公正証書遺言が無効とされたケースはごく少数です。

理由②:原本は公証役場に保管 → 紛失・偽造の心配がない

自筆証書遺言は、自宅保管や家族に預ける場合が多く、紛失・破棄・改ざんといったリスクがあります。

一方、公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管され、副本(写し)は本人や家族が持つことができます。

災害や盗難があっても、原本が確実に保管されているのは非常に大きな安心材料です。

理由③:高齢者や認知症リスクがある場合でも安心

将来、遺言能力が疑われるような状況(認知症・判断能力の低下など)があっても、公証人と証人2名がその場で確認・記録するため、後から「無効だ」と争われる可能性が低くなります。

特に高齢の方や、医療・介護施設に入所している方などは、「公証人に来てもらう」ことも可能です。

身体的に外出が難しい方でも対応できるのは、公正証書遺言ならではの強みです。

費用はかかる。でも安心という価値はお金以上

公正証書遺言は、作成にあたって費用が発生します。目安としては以下の通りです(2025年現在)。

- 遺言内容が500万円以下:11,000円程度

- 5,000万円〜1億円:4〜6万円程度

- 出張作成:別途日当・交通費が必要

- 弁護士や行政書士に依頼する場合:別途サポート費用が発生

確かに自筆証書に比べるとハードルはありますが、「一生に一度の文書」だからこそ、数万円で安心が買えると考えればコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

自筆 or 公正証書?あなたに合った選び方ガイド

| 状況 | おすすめの方式 |

|---|---|

| 費用を抑えたい/まずは書いてみたい | 自筆証書遺言(ただし法務局保管を推奨) |

| 確実に効力を残したい/トラブルを絶対避けたい | 公正証書遺言 |

| 高齢・病気・外出が難しい | 公証人による出張作成(公正証書) |

| 相続人同士に不安がある/不動産が多い | 公正証書遺言+専門家サポート |

小まとめ:残す相手の安心も考えて、最善の方法を選ぼう

遺言は「あなたの思い」を形にするだけでなく、受け取る家族にとっても心の支えになるものです。

だからこそ、「形式に不備があって無効になった」「見つからなかった」では済まされません。

本当に大切なものだからこそ、信頼できる方法で、安全に残すことが何より大切です。

次章では、そんな遺言を「親にどう書いてもらうか」で悩んでいる子世代の視点に寄り添いながら、話し合いのコツを解説していきます。

第5章:親に遺言を書いてもらうには?子世代の悩みに寄り添う

「親には元気なうちに遺言を書いておいてほしい」

そう思っていても、親にどう切り出せばいいのか分からないと悩む方は少なくありません。特に40代〜50代の子世代にとって、親の相続や介護の問題は徐々に現実味を帯びてきます。

この章では、「親に遺言を書いてもらいたい」と思っている人に向けて、気まずさなく話し合いを始めるコツや、自筆証書・公正証書の選び方をどう伝えるかなど、実際に役立つヒントをお伝えします。

「遺言=死の話」ではなく「家族を守る準備」

まず大切なのは、「遺言は死を前提とした暗い話ではない」と考えること。

遺言とはむしろ、家族を想う優しさをカタチにするものです。

たとえば、こんなふうに伝えると、相手の気持ちも受け取りやすくなります。

- 「元気なうちに、〇〇さんの考えをきちんと書き残してもらえると安心するよ」

- 「財産のことじゃなくて、気持ちを残す手紙のように考えてみて」

- 「もし何かあったときに、家族でモメるのはあなたも望まないでしょ?」

争族(そうぞく)という言葉があるように、遺言があるかないかで家族の関係が変わることは、さまざまな実例が証明しています。

「親にどう切り出すか?」声かけのコツ

「遺言を書いて」とストレートに言うと、拒否反応を示されることもあります。そこでおすすめなのが、話題の入り口を工夫することです。

話題のきっかけ例

- 最近見たテレビ番組やニュース:「芸能人の相続トラブル」など

- 知人の体験談:「〇〇さんの家族、遺言がなくて大変だったらしい」

- 親の持ち物の整理を一緒にするタイミングで:「こういうのって、ちゃんと書き残しておくと助かるよね」

NGワード

- 「死んだときのこと考えて」

- 「遺言書かないと面倒だよ」

- 「今のうちに処理しておいて」

これらは、相手を不安や怒りにさせる可能性が高い言い方なので避けましょう。

相手の自尊心を尊重しながら、あくまで「あなたの気持ちを残してほしい」という姿勢で伝えることが大切です。

自筆証書・公正証書、どちらを勧めるべきか?

親が高齢であればあるほど、形式ミスのリスクがある自筆証書は注意が必要です。

また、記憶力の衰えや身体的な不自由さも考慮すると、専門家のサポートを得られる公正証書遺言をおすすめするのが無難です。

公正証書遺言が安心な理由(おさらい)

- 公証人と証人が作成をサポート

- 判断能力の有無を公的に証明できる

- 公証役場に原本が保管されるため、紛失・改ざんの心配がない

とはいえ、最初から「公正証書にして」と言うとハードルが高く感じられることも。

まずは自筆証書から始め、後日公正証書に移行する流れでも問題ありません。

子世代も巻き込んだ“対話型の遺言作り”のすすめ

最近では、「親が遺言を書く → 子どもが相談に乗る → 専門家がサポートする」といった三者での対話型遺言作成が増えています。

このようなプロセスを通じて、

- 家族内の意思疎通が進む

- 相続後のトラブルを未然に防げる

- 親の思いを形にし、家族の関係が深まる

といった効果が期待できます。

遺言は、単なる相続のメモではありません。

家族全体で、未来をどう迎えるかを話し合う大切な時間でもあるのです。

小まとめ:話し合いは、今だからこそできる「未来への準備」

「まだ元気だし、今は必要ない」と言われるかもしれません。

でも、元気なうちだからこそ、自分の意思をしっかり残せるのが遺言の価値です。

言い出すのが難しい話だからこそ、少しずつでも会話の中で育てていければ、

それはきっと、家族にとって大きな財産になります。

次章では、そうした遺言作成を安心・確実にサポートする専門家の役割と自社サービスの活用方法についてお伝えします。

第6章:専門家に相談するメリットと、自社サービスの紹介

ここまで、自筆証書遺言の正しい書き方から、公正証書遺言との比較、そして家族で遺言について話し合うコツまでお伝えしてきました。

しかし実際には、「ちゃんと書けているか不安」「家族にどう伝えればいいか分からない」「手続きが複雑そうで挫折しそう…」と感じる方も多いはず。

そんなときこそ、士業など専門家の力を借りることが、最大の安心につながります。

「形式の落とし穴」から守るのが士業の役割

遺言書が無効になる原因の多くは、法律で定められた形式要件を満たしていないことです。

たとえば、

- 押印漏れ

- 訂正の仕方が誤っている

- 相続人の記載が曖昧

- 財産の特定が不十分 など

こういったミスは、本人は気づかないまま残してしまうことが多く、相続人の間でトラブルを生む火種となります。

行政書士や司法書士、弁護士などの士業は、こうした「見落としがちな落とし穴」を的確にチェックし、あなたの意思を正しく法律文書に落とし込む役割を担っています。

相続トラブルを未然に防ぐには「中立的な第三者」が必要

遺言の内容が明確でも、相続人間で受け止め方に差があると、「こんな分け方はおかしい」「本当に親が書いたのか?」といった不信感につながることがあります。

そこで、士業が関与することで

- 専門家による説明が入ることで、納得感が得られやすい

- 法的根拠に基づいた判断ができる

- 公正証書遺言作成時の証人や文案作成も依頼できる

など、中立な立場からの支援が、家族間の摩擦を大きく減らしてくれます。

当事務所のサポート内容と強み

当事務所では、以下のような遺言サポートを提供しております。

「書きたいけど不安」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

サービス内容

- 公正証書遺言の作成サポート

→ ヒアリング〜原案作成〜公証人手配までトータルで対応。証人の手配も可能です。 - 家族会議・同席支援

→ 相続人が納得する形を一緒に考える「家族の橋渡し役」としての支援。

当事務所が選ばれる理由

- 豊富な実績

- 士業ネットワークとの連携で、ワンストップ対応

- わかりやすい言葉で丁寧にサポート

- オンライン面談

「いつか」ではなく、「今」だからこそ備える意味がある

遺言書は、いつでも書けるものではありますが、健康状態や家族関係が変化すると「書きづらくなる」のが現実です。

「元気な今だからこそ、ちゃんと残せる」それが遺言です。

また、一度書いた遺言はいつでも書き直すことが可能です。最初の一歩は小さくても構いません。将来の不安を「具体的な安心」に変えるために、ぜひ私たちの力をご活用ください。

無料相談受付中!まずはお気軽にご相談ください

初回無料相談では、以下のようなご相談を受け付けています。

- 何を書けばよいかわからない

- 自筆か公正証書か迷っている

- 財産が少ないけど遺言は必要か?

- 家族にどう伝えるか不安

お気軽に電話・メール等でご連絡ください。

「難しそう」「面倒そう」という壁を、私たちが一緒に越えます。

まとめ:あなたと家族の未来のために、今日からできる第一歩を

遺言は、決して「特別な人」だけが書くものではありません。

それは、「これからの家族を守るための思いやり」を形にした、大切なメッセージです。

この記事では、自筆証書遺言の正しい書き方や、無効にならないための注意点、公正証書遺言との違い、そして家族でどう向き合うかまで、幅広く解説してきました。

お読みいただいた今だからこそ、はっきりとお伝えしたいことがあります。

✅ 書かないことのリスクは、想像以上に大きい

「うちは家族仲がいいから大丈夫」

「そんなに財産があるわけじゃないし」

こう思っていても、相続という場面では、誰しもが冷静ではいられないのが現実です。

相続争いの原因の多くは、「本人の意思が分からない」ことによる誤解や不満、遺言さえあれば避けられたトラブルは、少なくありません。

書くことで得られる「安心」は、何よりの財産

遺言を書くことで、

- 自分の想いをはっきり残せる

- 相続人に迷いを与えない

- トラブルの火種を事前に消せる

- 家族の間に感謝や信頼が残る

そんな「目には見えない安心」を、今からでも手に入れることができます。

まずは、行動のきっかけをつくろう

「難しそう」「まだ先でいいかも」と思うと、つい後回しになりがちですが、一度でも書いてみれば、「意外とできるかも」と感じる方も多いです。

まずは、この記事のチェックリストや文例を参考に、紙に書き出してみてください。

そして不安があるなら、専門家に相談することで、迷いは確信に変わります。

私たちは、あなたの最初の一歩を応援します

遺言を通して、自分の気持ちを言葉にすることは、とても尊い行為です。

それが家族の未来を守る「大きな力」になることを、私たちは何度も見てきました。

だからこそ、私たちはあなたのその一歩に、全力で寄り添います。

- 書き方が不安な方

- 公正証書にしたい方

- 家族と話し合いたいけど難しい方

どんな悩みでも構いません。お気軽にご相談ください。

あなたの遺言が、家族の未来にとって“最良のギフト”になることを、心から願っています。